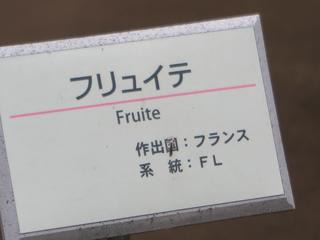

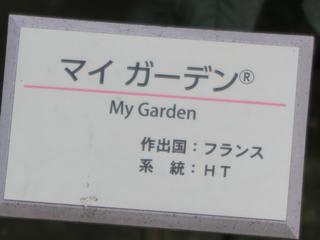

今日は、少し難しい話です。写真は、山下公園のバラから。

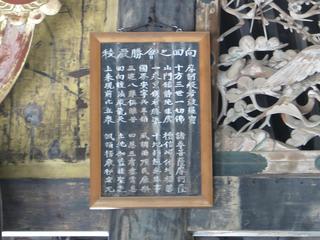

白川学館で祓い清めについて学んでいます。

「白川伯王家における「祓い」とは、自分の意識を清らかにすることで神と一体となる素地をつくる手段です。」と教わります。

そして「神拝作法の本流は御祓作法です。修行の階梯が進んでも、どこまでも御祓作法を極めていくことが必要になります。

修験道では、法螺之事、九字、前方便等を院主さんから教わります。その中でも前方便は、これでもかこれでもかいう清めの作法が続きます。

本堂に入場する時には、塗香(体を清めます)、丁子(お腹を清めます。)酒水、薫香で足を清めます。

高谷朝子さんの「宮中賢所物語」を読み、テレビの影響で杉森久英さんの「天皇の料理番」を読みました。

いかに身を清めるかを実行されているかを知りました。

ある祭祀で、巫女さんが体を清める意味を始めて実感として感じることがありました。

常日頃、自分の身を清めることが一歩一歩神に近づくのでしょうね。

僕の尊敬する鏑射寺山主の中村公大阿闍梨さんは、冬でも朝に水垢離を1日も欠かさずに

行っているそうです。

白川では、その修得の目的は、「神人合一」にあると書かれています。

杉森久英さんの「天皇の料理番」から

篤蔵にしても、伊達や酔興でパリ三界を渡りあるいたわけではない。

いくら天子様のおそば近くに奉仕するとはいっても、料理人というものは、

お上品ばかりでやってゆけるものではない。

もともと庖丁一本ふところに呑んだら、天下にこわい者がいないという、

やくざ渡世にどこか共通する気っぷの者ばかりである。

最後に勝つのは、命知らずの度胸のよさか、身体ごと相手にぶつかってゆく負けじ魂である。

あんまり甘く見るな!

そういう覚悟を胸の中にかくして、表面はさりげなく、毎日の勤務についた。

料理人というものは、もともと人の身体に入るものをこしらえるものだから、

何よりもまず清潔を重んじ、衛生に気をつけねばならぬが、

わけても宮内省の大膳は、天皇さまの召し上る物を調えるのだから、

慎重の上にも慎重を期さねばならない。

そこで大膳では、厨司はすべて入り口で土足をぬぎ、備えつけのスリッパにはきかえる。

さらに、厨房へ入る前に全身を清めねばならない。

厨房の手前には浴室があって、厨司はまずここで外から着て来た衣服その他を全部ぬぎ捨てて、

不浄を洗い流したのち、清潔な仕事着に着かえて、はじめて仕事に取りかかるのである。

篤蔵が勤めだしてから1ヶ月とたたないある日、

厨房の裏口から、四、五人の男が、何かガヤガヤ言いながら、入一って来た。

洋服を着た紳士たちだが、靴をはいたままである。篤蔵はいそいでその前に立ちふさがると

「誰だ、おめえたちは?」

と、わめいた。

「片山だ」

皆の中心にいる老紳士が、悠然と答えた。

この紳士が特別身分の高い人で、あとはお供の連中らしい。篤蔵は

「おめえたちは、ここをどこだと思ってるんだ? おそれ多くも、天子様のお食事をこしらえる所だぞ」

「そんなことは知っている。われわれは役目で来ているのだ」

お供の一人が答えた。

「役目だろうが何だろうが、泥靴で上るとは何事だ!

この馬鹿野郎!

さっさと引き返して、全身を洗い清めて、出直して来い!

トンチキ野郎! 間抜けめ! とっとと失せやがれ!」

頭にうかぶ限りの悪態をついて、どなり散らした。

天皇の料理番は、なかなか面白いですね。

日曜日9時からです。

少し長くなりますが、高谷朝子さんの「宮中賢所物語」から

まけのお清めと同じように、お湯をかかって清め、口を清め、洗顔します。

終わりましたら仕舞着または寝巻を着まして、改めて楊枝を使って歯をみがきます。

朝の御用を終えて御殿から戻られますお方の、お顔清ましがおすみあそばして後、髪を清まします。

おしろもの、シャンプー、髪を拭いますお手拭など仕度。

お流し右隣の御縁にござを敷いて座り、髪におしろものをかけ、

洗面器でお流しの湯を他のお方かにかけてもらって、第一次お清め了。

改めて洗面お流しでシャンプーを使って髪を清まし、第二次お清め終了。

髪を結い上げ、洗顔、仕舞を整えて、やっと中清になりました後、

皆様にお清めさせていただきました挨拶を申し上げます。

外泊から戻りました当日は、本清めができないまま休みましたので、

敷き布団のシーツ、肌がけのカバー、枕カバー、「ひよ」、次のものなど、

前日身に着けましたものは、すべておしろものを洗剤と一緒に入れて清め清まします。

下方で着ました下着類は、下方用に区別した、バケツ、干すものを使います。

絶対に大清、中清の洗濯とは一緒にいたしません。

外泊の時は、まけの扱いと同様にして、帰参の当日は清められず、

翌朝清めて、髪を清まし清めて初めて中清にさせていただきますが、

どうしても帰還当日に清くなる必要がある場合には、

帰ります当日の午前零時から口にものを入れず、賢所に戻ります。(中略)

雑仕の湯殿でお湯をかかって、裸のまま隣の内掌典お湯殿に移ってさらにお湯をかかって清め、

水を浴衣で拭い、「ひよ」を着て、次のものと足袋を履き、水道水で手を清めて、口をゆすいで、

洗顔。仕舞着を着て、改めて楊枝にて歯をみがき清めて、

おしろもので髪を清めてから結い上げて、洗顔、仕舞を整えて昼着を着ます。

拝命の日と同様に、雑仕湯殿、内掌典お湯殿で二度清め、

おしろ池ので髪を清めて結い上げると、その日のうちに清くなることができます。

日々の潔斎、また、いずれのお清めの時も、お湯殿の加減は雑仕が致します。

お清めに使いますのは高さ五十センチぐらいのお掛り桶でございます。

朝、どんなに早いお清めの時も、お湯殿に行きますと、

時間に合わせて加減ができてございます。

冬は熱めのお湯に、夏は涼しいようにぬるくして、

雑仕の心こもりますお湯殿でございます。

温かく心地よいお湯でお清めができます幸せを思い、

雑仕の真心に感謝の気持ちいっぱいで、「ありがとう」とお礼を申しながら、

清めさせていただいたものでございます。

今まであまり気を使わないで神社で「手水」で手を清めていまいしたが、

最近では水に住む神を感じるようになりました。

やはり、白川伯王家の御祓作法を行うようになったからかも知れません。

連綿と繫がっている歴史を感じながら生活する楽しさがあります。

ありがとうございました。

五感を大切にしなければと感じています。