江島神社は下から辺津宮、中津宮。奥津宮があります。

辺津宮の階段の途中で渡ってきた橋や対岸の岸がよく見えます。

お正月の準備、万端。

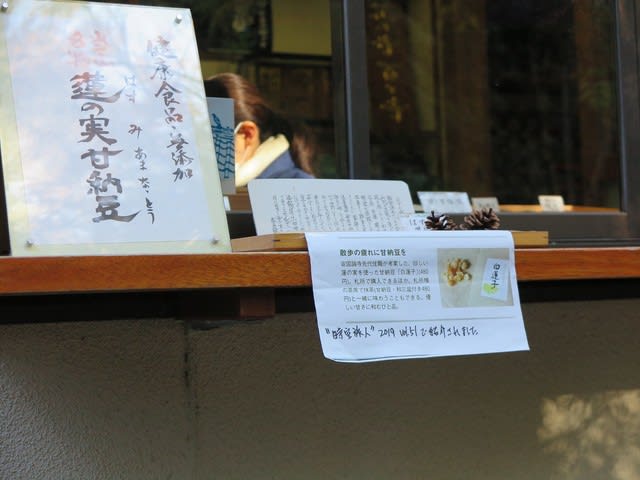

いつもおまんじゅうを頂いて登ります。

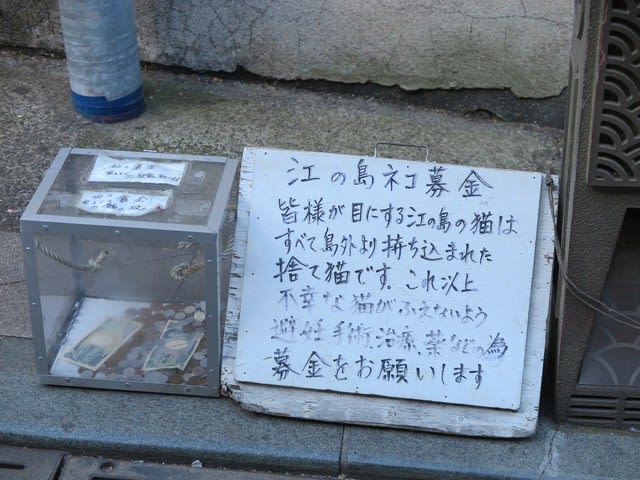

面白いですね。

サメの子供?

たこせんべいに色がついていたので

写して良いですかとお願いしたら

私も一緒にと言われてしましました。

でもいい顔していますね。

今年最後の御朱印を頂きました。

勿論「弁財天です。

ありがとうございました。

江島神社は下から辺津宮、中津宮。奥津宮があります。

辺津宮の階段の途中で渡ってきた橋や対岸の岸がよく見えます。

お正月の準備、万端。

いつもおまんじゅうを頂いて登ります。

面白いですね。

サメの子供?

たこせんべいに色がついていたので

写して良いですかとお願いしたら

私も一緒にと言われてしましました。

でもいい顔していますね。

今年最後の御朱印を頂きました。

勿論「弁財天です。

ありがとうございました。

新年を迎える準備です。

朝寝坊したので大山を江島神社に変更しました。

快晴で富士山も丹沢山塊も良く見ました。

日時計です。

少し風が冷たかった。

ありがとうございました。

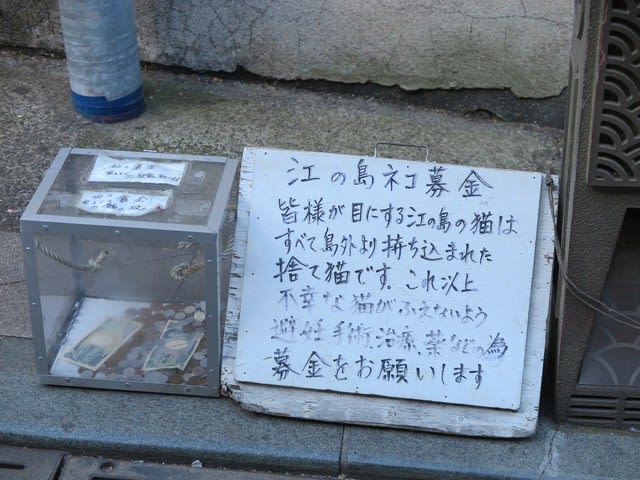

龍谷大学は、西本願寺の南にあります。

京都らしい素晴らしい建物です。

1時半に受け付けで2時から講演会。

入り口で「稚児桜」の新しい本の販売。

講演が終わってからサイン会。

安藤 徹先生は、文学部長です。

講演会では、澤田さんの過去の記事を引用して話を進めていました。

今回の「稚児桜」は能の題材をテ-マに想像を広げています。

インテ-ネットでそれぞれの能の脚本を読み、「稚児桜」に戻って読み直してみました。

「山姥」「小鍛冶」「花月」「国栖」「善知鳥」「雲雀山」「班女」「葵上」

の8編です。

どれを読んでも裏切らない内容です。

安藤先生は、澤田さんは、大学院で奈良仏教を学んでいたので

小説家と研究者の違いはと問うていました。

澤田さんは、小説を書くにあたり文献を集めて題材にして小説を書いているそうですが、

研究者のように最後のところが学門的に分からないところを

小説なら問題はないと書いているそうです。

順番にサインをおねがいしているところです。

長谷寺の牛乳屋のおばちゃんと長谷寺の売店のおばちゃんに

「京都はんなり暮らし」を購入してサインを貰いました。

講演会をわざわざ京都まで出かけて「がっかり」するのではないかと

不安をちょっと持っていましたが、

澤田さんの背景を知ることができて良かった。

澤田さんの本では、難しい漢字が良く出てきます。

講演会でおっしゃっていましたが、本を良く読むそうです。

気づきました!

早速、有隣堂で幸田露伴の「五重塔」を購入して読み始めました。

「五重塔」も難しい漢字が沢山出てきます。

勿論、ふりがなつきですが。

でも1回で理解するのは大変。

澤田さんの小説で新しいことを発見出来て楽しい。

「火定』では、最後に参考文献が掲載されています。

早速、酒井シズ「病が語る日本史」を購入。

ありがとうございました。

夕方5時ごろから天気予報のとおり、雨が降り出しました。

京都らいしいですね。

下鴨神社は格式の高い神社です。

きびすの森の落ちついた神社です。

みたらし団子も下鴨神社からです。

小さい空間ですが、いつも何かのイベントが開催されています。

京都駅を降りるとここを必ず訪れます。

トマトは熊本産でジャガイモは北海道産です。

トマトとジャガイモが食べたくてここに寄ります。

山伏の修行で吉野の帰りに寄りました。

ありがとうございました。

今日は、大山阿夫利神社に今年最後のお参りしてから

江ノ島に。

帰りに澤田瞳子さんのサイン入りの「京都はんなりくらし」の本を

お土産に牛乳屋のおばちゃんと長谷寺のおばちゃんに

届けます。

近鉄の京都駅の初詣の宣伝。

これをみていると関西の人の初詣の様子がわかりますね。

東寺の御朱印を頂きました。

いつものは沢山の人で順番待ち。

御朱印の僕の歴史は最後に。

東寺の御朱印の記帳を書かれる方が

僕の顔を見て「7福神の福禄寿様のようですね」と

耳も良い耳をしているし「顔もいい顔している」と

この年で誉められるとうれしいですね。

金剛茶のおばさんに言われて2度目です。

鎌倉長谷寺の子福桜と同じ桜が東寺で咲いていました。

大師堂の解体修理中です。来年の3月ごろに完成?

大師堂の裏側です。

現在の大師堂です。

毎日朝6時から御大師様に会うことができます。

御朱印帳は、数年前に東寺のかんらんさいさんで購入したものです。

四国八十八箇所巡りの為の御朱印帳ですが、四国に行くことがないので

鎌倉でも京都でも使っています。

最初は2014年ですね。

昨年はご無沙汰でしたが毎年記帳をして頂いています。

一番最初に東寺の記帳を尾根がした四国を回り、最後に東寺で記帳して

高野山に納経します。

今年の12月22日の記帳です。

かんらんさいさんの今年の記帳です。

お大師さんの絵です。

ありがとうございました。

これから澤田瞳子さんの講演会に龍谷大学まで行きます。

1239年から毎月市が開かれています。

1200から1300店舗が建ち並び毎月20万人が訪れるそうです。

骨董、雑貨、衣料品、食品などのお店が出店します。

数年前に市で、裏付きの作務衣を購入して満足して着ています。

裏地が洒落ていて、裏地のある作務衣は他で見たこともありません。

それとかんらさいさんの展覧会が12/22日まででした。

四国八十八箇所巡りの御朱印帳にサインを頂いています。

遅い紅葉を楽しめました。

お大師さんのお参りです。

いつも金粉入りの金剛茶を購入して

楽しんでいます。

もう一人のおばさんが、僕の顔を見て

「いい顔しているね」と誉められました。

10年前ごろは、妹に「お兄ちゃんは怖い顔している」と言われたものです。

この年になるとなるようにしかならないと思うと

気持ちがおおらかになります。

先日もブログに書きましたが、

澤田瞳子さんの本を読んでいて、

奈良時代の伝染病で苦しんでいる人たちの話を読みました。

「天然痘(てんねんとう、smallpox)は、天然痘ウイルス(Variola virus)を

病原体とする感染症の一つである 。

疱瘡(ほうそう)、痘瘡(とうそう)ともいう。

医学界では一般に痘瘡の語が用いられた。

疱瘡の語は平安時代、痘瘡の語は室町時代、

天然痘の語は1830年の大村藩の医師の文書が初出である 。

ヒトに対して非常に強い感染力を持ち、全身に膿疱を生ずる。

致死率が平均で約20%から50%と非常に高い 。」

子供達の一人が天然痘に罹り、その子供達を一部屋に閉じ込めて

他に伝染しないようにして次にドアを開けて中に入ったら

皆亡くなっていた話があります。

僕たちが今、生きていることは1000年も前の人たちの

DNAが体に流れているのではと思いました。

自分の体の血液の一粒がその体験をしてきたのでは。

そう考えると病気などどこふく風と思います。

そのことを澤田さんの小説から感じました。

話が違いますが、京都の清水坂は、観光地として素晴らしい町です。

でも今から1000年も前はライ病患者が病気を闘って死んでいった人たちが

いたことを思うと何とも言えない気持ちになります。

ありがとうございました。

羅生門跡の記念碑を探しているいる内に

見落として「矢取地蔵尊」に会いました。

観光名所にない名所です。

インタ-ネットからです。

それに対して「守敏」は真言密教にも通じる平安時代初期の僧です。

嵯峨天皇から「西寺」を下賜されています。

もうここでいきなり東寺と西寺のバトル勃発という構図です。

場所的にも東寺と西寺は「羅城門」を挟んで東と西にあってとても近く、

どちらも世間の信仰を集めようと張り合っていたものだと考えられます。

折しも、干ばつが続く天長元年(824年)、

時の天皇であった淳和天皇は西寺の守敏僧都と東寺の空海に対して

祈雨の修法(雨乞いの祈祷)を命じます。(天皇自らバトルを煽っているような感じですね。)

ここに、当時の仏教界の2代巨頭による頂上決戦の火ぶたが切って落とされます。

まずは先手、西寺の守敏僧都が7日間にわたって修法を行いました。

が、あまり効果がなく、雨は降りましたが、

国中を潤すほどではありませんでした。

いまいちスッキリしない降り方だったようですね。

でも、雨を降らせたというところは及第点でしょうか。

さて後手、今度は東寺の空海の番です。

空海は大内裏に接していた「神泉苑」で修法を行いました。

渾身の力を込めて祈ったのですが1滴の雨も降りません。

これはどうなっているのか、と調べてみると、

守敏僧都が呪術を使って国中の龍神(水、雨の神様)を

瓶の中に閉じ込めてしまったのでした。

空海大ピンチ。

しかしただ一体、「善女龍王」だけは守敏僧都の手から逃れていることが分かったので

、天竺の無熱池(むねっち)から呼び寄せて、

3日間に渡り国中に大雨を降らせることができたのでした。

かくして、祈雨の修法を競った2台巨頭のバトルは東寺の空海が勝利を収め、

その名声が天下に轟くところとなりました。

面白くないのは守敏僧都の方です。

龍神を閉じ込めて空海にまんまと一杯食わせてやったと思った矢先、

完ぺきではなかった作戦を見破られて、

今度はまんまと一杯食わされた格好です。

世間の噂は「やっぱり東寺の空海が勝ったぞ!」となりますね。

天皇の御前での勝負に負けたので面目丸つぶれです。

もし守敏僧都が勝っていたら「やっぱり西寺の守敏が勝ったぞ!」

と世間は言ったことでしょうに。

このままでは、守敏僧都の腹の虫が治まりません。

よっぽどはらわたが煮えくり返ったのでしょう。

悪者としての面目躍如たる行動に出ます。

なんと、羅城門の近くを通る空海を待ち伏せして、

空海に向かって矢を放つという愚行に出ます。

守敏僧都が空海の背後から矢を放った瞬間、

一人の黒衣の僧が現れました。

僧は空海の身代わりとなって矢を右肩に受け、

そのおかげで空海は難を逃れたのでした。その黒衣の僧は、

実はお地蔵様の化身であったといわれ、

以来「矢取地蔵」と称されたのだそうです。

東寺の五重の塔が見えます。

町中にちょっとお祀りをしています。

京都市内の数を調べたら相当ありそうです。

ありがとうございました。

お大師さまのお陰で楽しいことがありました。

明日に続きます。

元旦のお参りは箱根勤行にと考えています。

2日には長谷寺と鎌倉駅前。

京都に行くと弘法大師が好きで東寺にいつも行きました。

今回は、澤田さんの小説を読んでいて奈良時代の京都に興味を持ち

羅生門や西寺に興味を持ち訪れて見ました。

お寺は小さいお寺ですが町中の雰囲気は明治時代の雰囲気を

漂わせてtいました。

いつもは近鉄で西寺まで行きますが、

今日はJRで西大路まで。

新横浜6:00の新幹線。

朝食は、弘明寺のコンビニでおむすび。

京都駅です。

実は、びっくりしました。

今、補強設計で使用しようとしている柱補強の実物が目の前に。

ある大手の建設会社が開発した工法です。

まさか!のびっくり。

写真の右は、西寺です。

お料理の下ごしらえが丸見えです。不思議ですね?

京料理のお店の裏側です。

古い町並みが残っています。

街角にお稲荷さんが祀られています。

ありがとうございました。

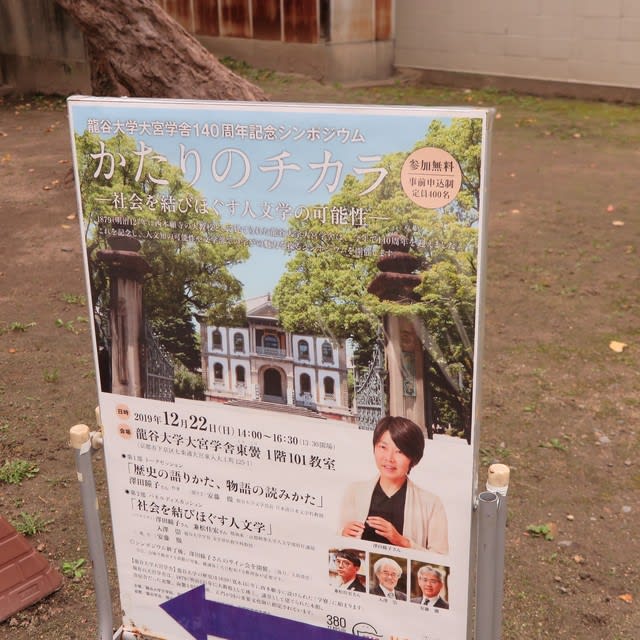

昆布茶と蓮の実の甘納豆を頂きました。

ありがとうございました。

これから澤田瞳子さんの講演会で京都に向かいます。

東寺やかんらんさいさんにお会いするのを楽しみにしています。

妙本寺は、日蓮宗の大きなお寺さんです。

インタ-ネットで紅葉は見頃と知って、出かけてみました。

余り観光客もほどんどおられないので

椅子かな雰囲気のお寺でした。

ありがとうございました。

22日(日)の澤田瞳子さんの講演会の整理券が送られてきました。

東寺と西寺と羅生門跡に参拝の予定です。

1年ぶりぐらいの京都です。

かんらんさいさんの展覧会も22日が最終日です。

お会いするのが楽しみです。

勿論、東寺の立体曼荼羅の仏像群や宝物殿に。

空海が中国から持ち帰り、現在の中国にない

「非白体」の書を見るのを楽しみにしています。

昨日、中古の「空海曼荼羅」(夢枕漠)が来ました。

いろいろな立場からの話、やマンガが書かれています。

菊池寛が空海の戯曲を書こうとしたけれど

あまりにも偉大な人で書くことができなかったと。

中学のころ菊池寛に虜になったことを思い出します。

鎌倉駅の前の大功寺にお参り。

今、この時期お花が少ないですね。

渡り廊下を増築中

ありがとうございました。

食べて見ました。あっさりした豚まんでした。

すてきな雪駄がありますね。

作務衣もありました。

浅草は古い町で観光客だけをあいてにしているわけではありません。

ありがとうございました。

京都の清水坂と違って町に広がりがありますね。