実は、昨日の佐藤青児さんのリンパケアのことを

書いていて傳田光洋さんの皮膚の話を思い出しました。

合氣道で、意識して技を掛けようととすると相手が皮膚を通して

次の行動を知り防御されてしまいます。

意識しないで技をかける訓練をいます。

うる覚えですが、0.50秒の世界を思い出しました。

傳田さんの本かかれていました。

「驚きの皮膚」はいそいろと詳しいことが書かれていて興味をそそられます。

傳田さんは、資生堂の研究員の方です。

特に面白かったのは、皮膚は音も光も感じていることです。

音楽もCDではなくブル-デイスクで2万Hzを越えた音域で

聞くと皮膚がそれを感じるそうです。

少し長いですが、本からの抜粋です。

なを途中で一部文章を抜粋していますので本をお読みください。

是非、お読みになられることをお勧めします。

この2つの現象の違いをいくつかの実験で、見事に示しだのが、

私か留学していたカリフォルニア大学サンフランシスコ校で研究をされていた

生理学者のベンジャミン・リペット博士です

(『マインドータイム 脳と意識の時間』下條信輔訳岩波書店)。

前にも少しお話ししましたが、ここでは詳しくその内容を説明します。

リベット博士が行った実験は、被験者に実際より速く針が動く時計を見せながら

いつも思い立ったときに手首を曲げてください。

と指示し、手首を曲げようと思ったときの時刻を覚えておいて、

後で教えてください。というものでした。

その実験の際、脳の電気現象も記録されていました。

結果は意外なものでした。

被験者が「手首を曲げよう」と思った時刻よりO・35秒早く、

脳の電気状態に変化があったのです。

そして、「手首を曲げよう」と思った時刻からO・2秒後、実際に手首が曲げられました。

つまり行勤しよう、と意識するO・35秒前、行動のO・55秒前に脳は活動を始めていた、

ということになります。

一方で皮膚に刺激を与えて、「いつ刺激を感じましたか?」という問いに対しては、

刺激からわずかO・02秒後に「感じた」という答えが得られました。

リベット博士はベルトラン・フアインスタイン博士という

脳外科医と知り合いになります。

皮膚などが刺激された場合、それを「知覚」する、

つまり意識するのは大脳表面の皮質と呼ばれる部分です。

リベット博士たちは脳手術を受けるため、

脳がむきだしにされた患者を使って実験を行いました。

皮膚触覚を知覚する大脳の表面(皮質)に電気刺激を与え、

患者に何を感じたか問いました。

すると患者は刺激がO・5秒以上続かないと「何も感じない」と答えたのです。

つまり大脳皮質はO・5秒以上刺激されないと「知覚」できないのです。

さて、ここで矛盾が生じます。実際の皮膚が刺激されたときは、

それが短い時間であってもO・02秒という短い時間をおいて「知覚」されました。

しかし大脳皮質を刺激した場合には、

刺激はO・5秒以上続かないと「知覚」されないのです。

皮膚への刺激は脊髄を通って視床という大脳の下にある、

いわば全身からの情報をまとめる場所に送られ、

そこから、皮膚刺激なら、大脳皮質で皮膚感覚を担う箇所に送られます。

大脳皮質で皮膚感覚に対応する場所はO・5秒以上刺激しないと「知覚」できないし、

「手首を曲げよう」という意思のO・35秒前に脳は活動を始めていなければならない。

そういう「長考する(?)」皮質ではなく、

情報収集センターというべき視床に皮膚への刺激が届くと、

被験者はO・02秒後に「刺激を受けた」と感じたのです。

これは皮膚を刺激した際に「刺激を受けた」と感じるまでに、

かかった時問と同じです。

おそらく皮胸への刺激は、何かが身体に接触する刺激であり、

それが危険なものであれば、直ちに対処しなければならないものなので、

例外的に早く意識化されるのでしょう。

リベット博士の一連の研究から、一般的に「意識」はO・5秒という、

神経活動にしてはずいぶん長い時間、

大脳皮質が刺激されないと作られないものであることがわかります。

そんな意識にだけ頼っていては、自動車の運転も歩行も危険でしょうがない。

時速60キロメートルで走る自動車のドライバーが危険を感じて止まろうと思うのにO・5秒費やしたら、

その間に車は8メートル以上進んでしまいます。

歩いている最中、つまずきそうになってO・5秒の間、

何もしなければ、確実に転びます。

(中略)

似た話を国立民族学博物館の関雄二教授からうかがったことかあります。

関教授はアンデス地方の考古学がご専門なのですが、

たまたま座談の機会に、前述の白洲氏の話をしました。

すると関教授は「ぼくも同じょうな経験がありますね。

何十年とアンデス地方の遺跡から発掘された土器の破片などを

手に触れてきたせいでしょうか。

そういうものを手にするだけで、まず本物か、ニセモノか、

本物の場合、いつごろの時代で、どの地域のものか、

なんとなくわかるんですよ」とおっしゃいました。

白州氏の逸話も、関教授の話も、触覚情報あるいは皮膚感覚が、

眼に見えない、そして言語化できない、

しかし重大なものであることを物語っています。

かつては、私たちの生活の中で、そのような言葉にできない情報が、

周囲のものだちからもたらされ、それは、とても豊かな環境だったのかもしれません。

しかしながら、意織という存在が近代社会で重要視されるようになり、

情報は言語を中心とする視聴覚のものに限られるようになってきました。

その原因は、私たちの生活の中に「システム」が芽生え、

異常な速度で発達したためであろうと私は考えています。

ジェインズ博士によれば、最初、意識は神の声であったというお話をしました。

つまり人間が直接、接することができない、

人智を超えた存在からのメッセージであったというのです。

それは神の統べる知恵が、人間の集団、社会の秩序を維持するための指示を与えるものであり、

言い換えれば、正義を示すものだったのでしょう。

そこには現代では無意識に含められるもの、弱い者、幼い者を

理屈抜きでいたわるような「無意識」も含まれていたでしょう。

そしてまた、神の下、人間は平等であるという「無意識」も存在したでしょう異文化との交流、

文字の発明で、神の声は意識に変わりました。

そうなると、社会システムを維持するための認識、判断、行動は

意識にゆだねられることになりました。

霊長類、とくに類人猿ではすでに複雑な社会秩序が認められます。

人間も一人で生きていくより、社会集団の中で生きていくほうが、生存する確率が高くなる。

また、社会の構成人数が多い行などの際に情報を意識化せず、

いわば無意識に動作を行っていると考えたほうが理にかなっています。

生存のための知恵の維持、知識の多様性を生み出すことができる。

有史以前、さまざまな人間の集団が存在していたのが、

やがて巨大な社会、国家の形成に進んでいつたのは、

より大きな集団が、さまざまな人間集団の間の淘汰を乗り越えた結果でしょう。

大きな集団を維持するためには、緻密な秩序が必要です。

そのためには意識によるシステムの構築、

人間で言えば大脳皮質の存在が必要になってきます。

生物の個体を考えた場合でも、小さな生物、簡単な構造の生物には、

情報を保存する脳は必要ありません。

しかし、多くの情報を扱い、複雑な構造を持つ生物ほど脳の役割は大きくなってきます。

人間の集団においても、それが大きく複雑になると、

脳のような情報処理、記憶のための中枢機構が必要になり、

さらには「意識」に相当する存在、

先はどのたとえではオーケストラの指揮者と書きましたが、

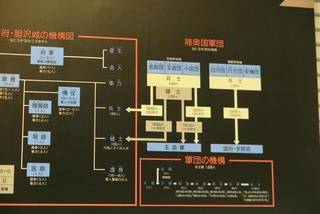

現実には、王、皇帝、そして彼らを補佐する特権階級である

貴族や神官、官僚といった集団が必要になるのでしょう。

有史以降の人間の歴史で、世界各国で生まれた巨大な社会集団が、

どれもなんらかの階級社会構造、そしてその頂点に立つ存在を有していたことは、

人間という種の繁栄にとって必然だった。

そう考えると、「意識」を重要視し、社会システムを構築することを志向する個体(人間)が、

生存競争の中で選別されてきたのかもしれません。

フランスの哲学者、ジャンーボードリヤール博士は著書『消費社会の神話と構造』の中で語っています。

「システムの唯一の論理は生き残ることであり、この意味でのシステムの戦略は、

人間の社会を不安定な状態、絶えざる欠損の状態に保つことなのである。

生き残り復活するために。

システムが伝統的に戦争を強力な手段としてきたことはよく知られているが、

今日では、戦争の機構と機能とは日常生活の経済システムと機構のなかに

組みこまれてしまっている」(今村仁司、塚原史訳 紀伊國屋書店)

システムは初めから個と対立するものでもあります。

まだ人間が半ば神の声にも耳を傾けていたころまでは、

システムが個を蹂躙して暴走することは少なかったと思われます。

しかし文字に次いで印刷技術が発明され、システムの構築は次第に容易になってきました。

一方で人を殺める道具、武器も、銃器のようにちょっとした力で致命的な威力を持つものが

発明されるようになってきました。

それらと並行して、「神の声」は遠くなり、

自分の意識で他人や他の社会集団を支配したり破滅させることができることに気付いたころから、

システム志向の意識は、むしろ人間の生存にとって危険なものに変容してきたと考えられます。

別冊「太陽 白川静の世界」に漢字について書かれています。

編集部:漢字は人と神さまとの交通手段。

白川:そう。漢字だけでなくて、エジプトのヒエログリフでも、

神さまに伝えるための文字であったので、民間には使わなかった。

願望を達成させるためのアイテムが発明されていますが、

人間の本質を忘れてはならないことを歴史が教えています。

「言霊」は、アイヌで言われているような昔からの言い伝えの

上にあれば良いのですが、言語学的な扱いに走っていることに

危惧を感じるのは僕だけでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

アマゾンで傳田さんの本を追加注文しました。

傳田さんは、ほんとうに良くいろいろな文献を読まれています。