製作地 インド南東部 コロマンデル海岸エリア

製作年代(推定) 18世紀

渡来地・使用地 インドネシア・スラウェシ島 トラジャ地方

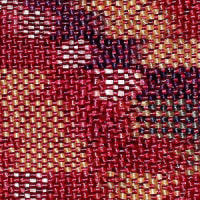

素材/技法 木綿、天然染料 / 手描き、媒染(茜)、描き染め(藍)、片面染め

サイズ 幅(緯):97cm、長さ(経):220cm

本布は繊細に手紡ぎされ密に織られた上手木綿(鬼手と平滑手の中間程度の質感)に、竹の群生とラフレシアを彷彿させるような大ぶりの花を主体とするモチーフが、縦長一枚布の上に手描き(カラムカリ)・片面染めの技法で表わされたもの、モチーフの輪郭線が鉄漿で描かれ、背景の地は明礬が塗られ茜浸染(媒染)により”黒(焦げ茶)”と”赤”に染め上げられ、文様の一部には鉄漿が塗られ薄茶に発色させたのちに藍描き染めを加えている様子を確認することができます。

この竹の群生と大ぶりの花模様はスラウェシ島トラジャ及びバリ島向けの交易布に多く見られるもので、”パランポア(palampore)”の呼称で知られる生命樹文様の亜種と看做されており、シノワズリー的要素の加わった東洋的植物図ともカテゴライズされる作品となります。

このデザイン様式のインド更紗はスラウェシ島(及びバリ島)向け交易布として好まれたものと思われ、木版ではない手描きの意匠ながら、ほぼ同一デザインのものが長年にわたり繰り返し製作されたであろう様子が、現在に伝わる複数の作例(うち一枚は英国ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館所蔵品※下に掲載)により確認されます。

また本布のようなやや紫掛かった赤(明礬と鉄漿を混合した媒染茜染め)を基調色とする、縦長一枚布タイプのインド更紗は、18世紀を中心にスラウェシ島・バリ島に数多く渡っており、やはり当地で好まれた意匠のものと指摘することができます。

大航海時代の交易向けインド更紗、その一様式として興味深く、歴史の浪漫に惹き込まれます。

●参考画像

イギリス・ロンドン「ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館」所蔵の同手インド更紗

※上画像はTHAMES AND HUDSON刊「WOVEN CARGOES」より転載いたしております

●本記事内容に関する参考(推奨)文献