おはようございます。

もう半月ほど前になるが、上野の東京芸術大学美術館の”日本美術をひも解く/皇室、美の玉手箱”展に行ってきた。ぼくは皇居・東御苑が大好きで四季折々の花々をよく見に行っているが、そのとき必ず寄るのが三の丸尚蔵館。ところが、現在、新施設の造成中で令和5年秋まで閉鎖中である。三の丸尚蔵館には若冲の動植綵絵、春日権現験記絵、蒙古襲来絵詞(以上は昨年、国宝指定されたようだ)、岩佐又兵衛のをぐり絵巻、酒呑童子絵巻などぼくな好きな名品を所蔵しているが、それらがごっそり上野に一時、引っ越しされているのだ。

まさに皇室、美の玉手箱で、これだけそろって拝見できることはめったにない。たぶん、今後も、令和5年の東御苑の新施設のオープン記念展くらいしかないのでは。ぼくにとっては今年一番の美術展だったが、撮影禁止で画像として残せないのが残念である。ここではチラシの写真や以前、ぼくのブログで使用した写真等で代用したい。

次のような章立てである。三の丸尚蔵館に加えて、芸大美術館所蔵のものもある。

序章 美の玉手箱を開けましょう

1章 文字からはじまる日本の美

2章 人と物語の共演

3章 生き物わくわく

4章 風景に心を寄せる

序章 美の玉手箱を開けましょう

ここでは芸大の所蔵品がほとんど。『日本美術史』講義ノート(講述) 岡倉天心(筆記) 原安民があり、法隆寺夢殿本尊(救世観音像)や法隆寺金堂四天王像・橘夫人念持仏等の拓本も。法隆寺金堂模型(明治43年 、1910)など。

法隆寺金堂壁画コロタイプ複製(6号壁阿弥陀浄土図)

そして、華やかな蒔絵作品がひとつ、三の丸尚蔵館から。菊蒔絵螺鈿棚(蒔絵:川之邊一朝、金具彫刻:海野勝珉、図案:六角紫水(明治36年、1903)(写真は宮内庁収蔵作品より)

1章 文字からはじまる日本の美

国宝・絵因果経(奈良時代 (8世紀))芸大所蔵

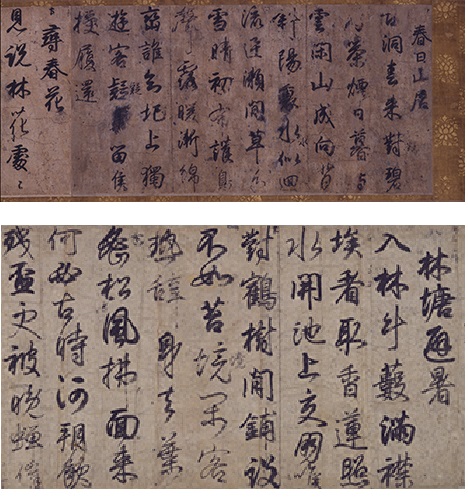

国宝・屏風土代(小野道風)小野道風の真筆で,内裏に飾る御屏風に漢詩を揮毫するために準備した下書。

恩命帖(藤原佐理)、粘葉本和漢朗詠集(伝 藤原行成)、巻子本和漢朗詠集(伝 藤原公任)など

2章 人と物語の共演 ここにぼくの見たい作品が集中している。まさに宝石箱。

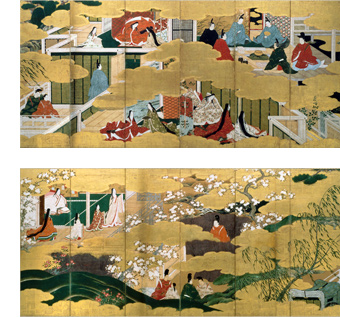

源氏物語図屏風 伝 狩野永徳 桃山時代 (16~17世紀)前期展示(ぼくは後期なので実際はみていないが宮内庁収蔵作品より画像をお借りした)もとは八条宮家創立当初の邸宅の襖絵。左隻全体に「若紫」が描かれ,連続する右隻には「蜻蛉」「常夏」などが描かれる

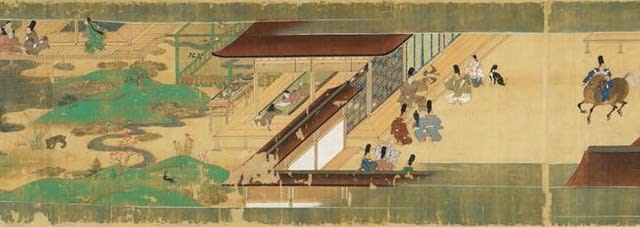

国宝・春日権現験記絵 20巻 高階隆兼 鎌倉時代 藤原氏一門の西園寺公衡が,一門のこれまでの繁栄に感謝し,またさらなる繁栄を祈願して制作を企てたという。これは、三の丸で見ているので、そのときの写真を。

巻第2 寛治7年(1093),白河院の春日行幸

巻第5 富み栄える藤原俊盛の邸宅

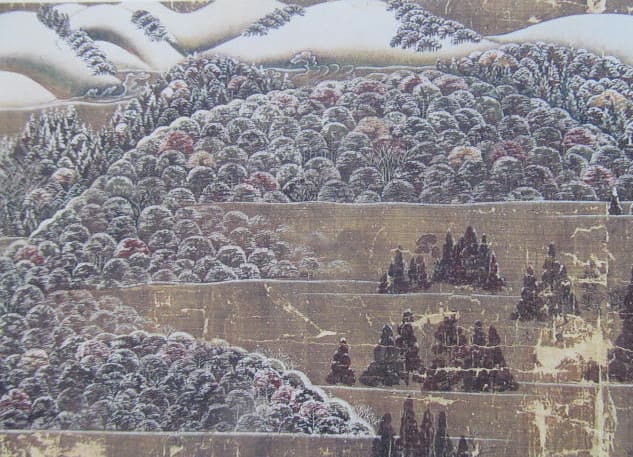

世界史上最古の雪景色絵画と言われる巻第19の雪の御笠山と春日奥山が好き。残念ながらこの巻は開かれていなかった。

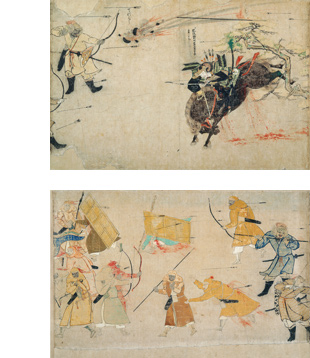

国宝・蒙古襲来絵詞(鎌倉時代)文永11年(1274)と弘安4年(1284)の2度にわたる元寇の際,その戦に出陣した肥後国御家人・竹崎季長を中心に展開する絵巻。

をくり(小栗判官絵巻)岩佐又兵衛 江戸時代 全15巻、全長約324メートルの大作。2015年に三の丸尚蔵館で、2019年、東博で見ている。小栗判官と照手姫の物語。

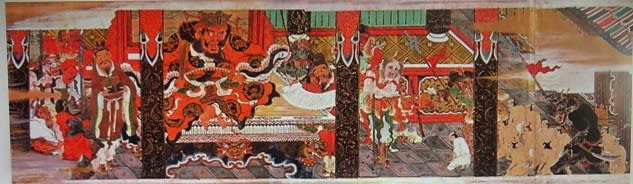

酒伝童子絵巻(江戸時代 、17世紀)大江山の鬼退治の話で知られる物語

絵師草紙(鎌倉時代 、14世紀)ある絵師の実生活を描く。

ほかに、西行物語絵巻 尾形光琳 (江戸時代18世紀)宗達の絵巻を写した模本、北野天神縁起絵巻(室町時代 、16世紀)など豪華絢爛。

本展は、宮内庁三の丸尚蔵館が収蔵する皇室の珠玉の名品に、東京藝術大学のコレクションを加えた82件の多種多様な作品を通じて、「美の玉手箱」をひも解き、日本美術の豊かな世界をご覧いただくものです。代々日本の文化の中心に位置して美術を保護、奨励してきた皇室に伝わる多くの優品は、特筆すべき重要な存在です。昨年に宮内庁三の丸尚蔵館の収蔵品として初めて国宝に指定された全5件を鑑賞いただけます(公式サイトより。

(つづく)次回に若冲の動植彩絵が登場します。

上野の森を抜けて、芸大美術館へ。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

最初で躓きました。

文字が読めません・・・

文字文化は、歴史の要ですね。

調度品も、色鮮やかさが素晴らしいですね。

目の保養ができました。

何時も有難うございます。

これは興味深いです。

残念ながら写真がちっちゃいので、私にはど~んと迫って来ませんが、「文字からはじまる日本の美」なんて現代語があったら面白そうです。

白河院の春日行幸なんて雅ですね。

世界史上最古の雪景色絵画も面白いです。

蒙古襲来絵詞は博多での戦なので福岡で育ったわたしは親しみ深いです。

小栗判官絵巻は全長約324メートルの大作ですか!

贅沢な絵巻を作ったものですね。

>上野の森を抜けて、芸大美術館へ

こんな所を歩きたいです。

有難うございました。

楽しんでいただき、うれしいです。

>残念ながら写真がちっちゃいので、私にはど~んと迫って来ませんが、「文字からはじまる日本の美」なんて現代語があったら面白そうです。

国宝・屏風土代(小野道風)は、「春日山居」など七言律詩八首と「問春」など七言絶句三首が行草体で書かれているとのことですが、意味はわかりません。ただ、あの小野道風の直筆と思えば、それだけでぼくはカンドーですね(笑)。漢詩が分かれば、もっといいでしょうね。

何でも、やっぱり、写真より実物ですね。どんと迫ってきます。

>蒙古襲来絵詞は博多での戦なので福岡で育ったわたしは親しみ深いです。

ぼくも博多で、”元寇防塁跡”の史跡をみてきましたよ。蒙古襲来絵詞にも防塁が描かれています。

>小栗判官絵巻は全長約324メートルの大作ですか!贅沢な絵巻を作ったものですね。

近くの藤沢の遊行寺に小栗判官と照手姫のお墓があり、作者の岩佐又兵衛が好きなので関心をもっています。15巻もありますが、ここでは一部しか開いていません。ぜいたくな絵巻です。色も描いたばかりのようにきれいですよ。

上野の森はいつ行ってもいいですね。