ライプツィヒでの話題が、現代史、音楽、美術と続いたあとは自然科学と参りましょう(笑)。

1938年4月から39年5月28日までこの方がライプツィヒに滞在していました。

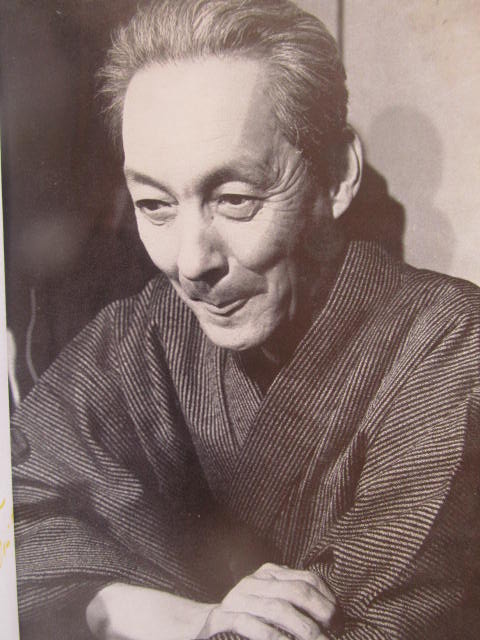

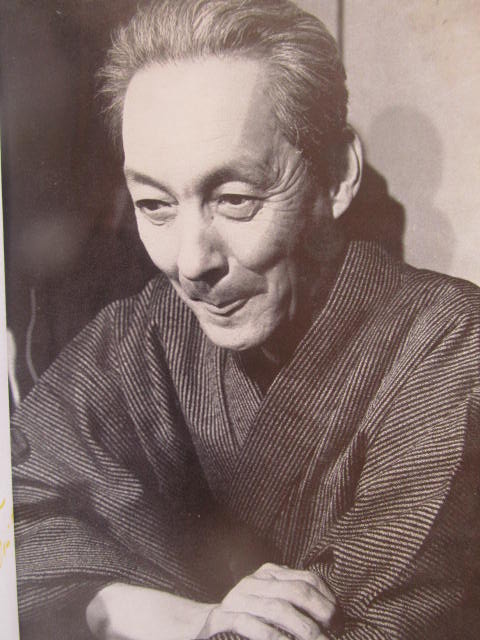

そうです。ノーベル物理学賞の朝永振一郎さんです。

えっ!ライプツィヒの何処に。ここです。

ライプツィヒ大学です。もちろん当時はこんなモダンな校舎ではありませんが。マイセン辺境伯フリードリヒ4世が1409年に創立。ドイツではハイデルベルク大学(1386年に創立)に次ぐ歴史と伝統を持つ大学です。物理学者のハイゼンベルクとヘルツ、化学者のオストヴァルト、数学者クライン、メビウスなどが在籍した。ここで学んだ人もすごい。ゲーテ、ニーチェ、シューマン、ワグナー、歴史家のランケ、それに現ドイツ首相、メルケルもここで物理学を専攻している。

朝永振一郎が師事した先生はこの方。

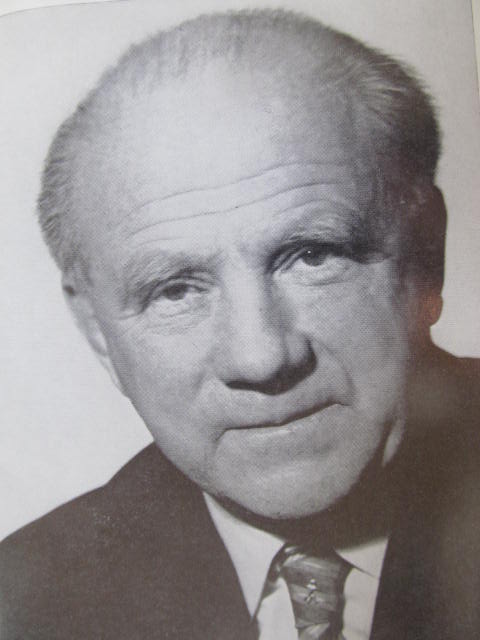

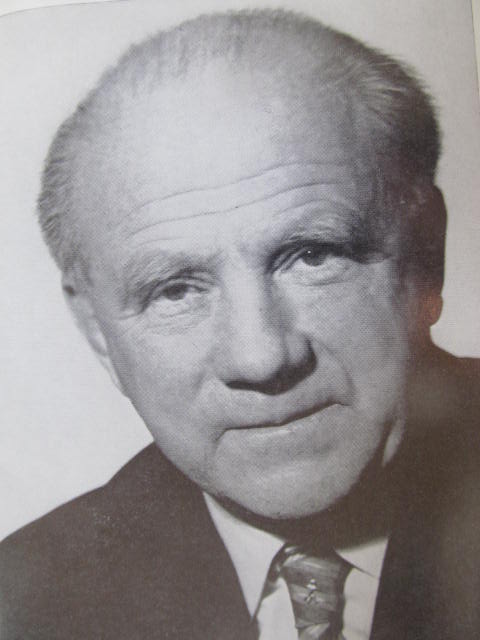

ハイゼンベルクです。1932年に31歳の若さでノーベル物理学賞を受賞した量子力学の分野で、当時、世界のトップにいた科学者。

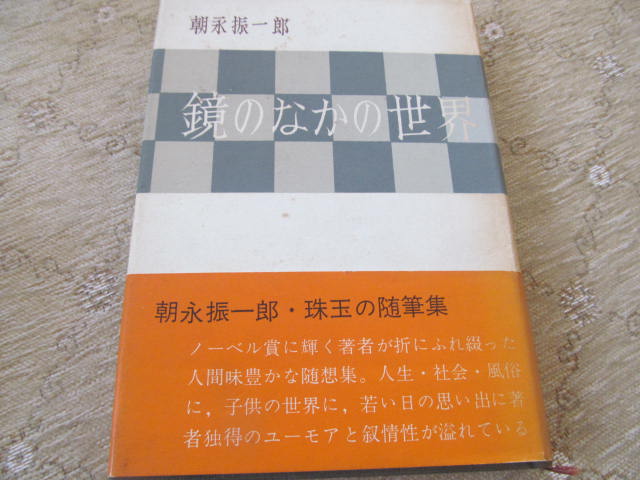

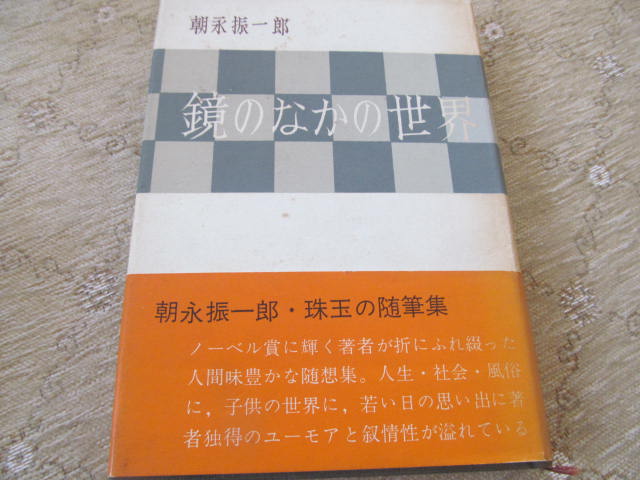

何故、ぼくがこのこと知っているかというと、ぼくは朝永の随筆集をいくつか持っていて、そのうちの一つ、”鏡の中の世界”の中に、ドイツ留学日誌が収められている。この本をドイツ旅行の前に目を通していたのだ。

今日も、仕事があまり進まず、憂鬱な気分であるとか、理化学研究所の仁科先生からなぐさめの手紙をもらい、何度も読み返し、涙ぐんだとか、そんな、たわいのない、どちらかというと暗い内容が多い(笑)。また、音楽もお好きなようで、トーマス教会やゲヴァントハウスにもよく出掛けている。

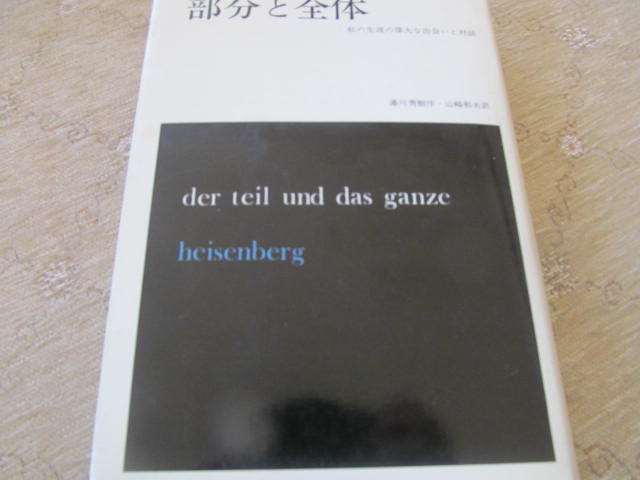

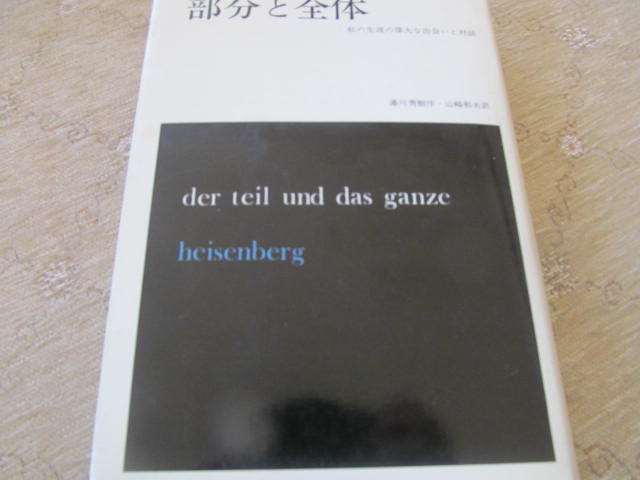

一方、師匠のハイゼンベルクも自伝的評論、”部分と全体”を書いている。ぼくは、これも持っていて、旅行のあと、目を通してみた。

この本は、年代別にテーマが設けられ、朝永が在籍した、1937~1941は、”政治的破局における個人の行動”のテーマだった。当時の朝永 の様子でも記述されているかと探したが、見つからなかった。

その頃のドイツはナチス台頭の時代で、ユダヤ人問題や原爆製造に意見を求められたり、彼自身、苦悩のときだったようだ。留学生のことまでは筆が及ばなかったのは当然のことだろう。

ライブツイヒ訪問が縁で、長い間、埃を被っていた二つの、師弟の本が日の目を見ることになった(笑)

鏡の中の世界

部分と全体

秋保温泉にて。

1938年4月から39年5月28日までこの方がライプツィヒに滞在していました。

そうです。ノーベル物理学賞の朝永振一郎さんです。

えっ!ライプツィヒの何処に。ここです。

ライプツィヒ大学です。もちろん当時はこんなモダンな校舎ではありませんが。マイセン辺境伯フリードリヒ4世が1409年に創立。ドイツではハイデルベルク大学(1386年に創立)に次ぐ歴史と伝統を持つ大学です。物理学者のハイゼンベルクとヘルツ、化学者のオストヴァルト、数学者クライン、メビウスなどが在籍した。ここで学んだ人もすごい。ゲーテ、ニーチェ、シューマン、ワグナー、歴史家のランケ、それに現ドイツ首相、メルケルもここで物理学を専攻している。

朝永振一郎が師事した先生はこの方。

ハイゼンベルクです。1932年に31歳の若さでノーベル物理学賞を受賞した量子力学の分野で、当時、世界のトップにいた科学者。

何故、ぼくがこのこと知っているかというと、ぼくは朝永の随筆集をいくつか持っていて、そのうちの一つ、”鏡の中の世界”の中に、ドイツ留学日誌が収められている。この本をドイツ旅行の前に目を通していたのだ。

今日も、仕事があまり進まず、憂鬱な気分であるとか、理化学研究所の仁科先生からなぐさめの手紙をもらい、何度も読み返し、涙ぐんだとか、そんな、たわいのない、どちらかというと暗い内容が多い(笑)。また、音楽もお好きなようで、トーマス教会やゲヴァントハウスにもよく出掛けている。

一方、師匠のハイゼンベルクも自伝的評論、”部分と全体”を書いている。ぼくは、これも持っていて、旅行のあと、目を通してみた。

この本は、年代別にテーマが設けられ、朝永が在籍した、1937~1941は、”政治的破局における個人の行動”のテーマだった。当時の朝永 の様子でも記述されているかと探したが、見つからなかった。

その頃のドイツはナチス台頭の時代で、ユダヤ人問題や原爆製造に意見を求められたり、彼自身、苦悩のときだったようだ。留学生のことまでは筆が及ばなかったのは当然のことだろう。

ライブツイヒ訪問が縁で、長い間、埃を被っていた二つの、師弟の本が日の目を見ることになった(笑)

鏡の中の世界

部分と全体

秋保温泉にて。

立命館大学・理工学部:城戸義明

立命館大・理工

城戸 義明

e-mail: ykido@se.ritsumei.ac.jp

朝永先生の写真は本文中にも示してありますが、先生の随筆集”鏡の中の世界”からのもので、最初のページに大きく載っているものです。

教科書に載せるとするならば、正式に出版社に許可をいただいた方が良いかと思います。

みすず書房です。ぼくの蔵書は第1版8刷りで、昭和43年です。たぶん、もう絶版かと思います。また、何かございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡下さい。