おはようございます。

月、花、富士の記事はその日のうちに載せないと意味がなくなるから急ぐが、展覧会記事は多少、遅れてもいいや、と5,6本ほど溜まっている。その中から、今日は、山種美術館の創立55周年記念として企画された、速水御舟(1894-1935)とその弟子の吉田善彦(1912-2001)の展覧会を紹介する。

山種美術館の御舟コレクションは120点にも及ぶ。これらの多くはは安宅コレクションから引き継いだもの。重要文化財が”炎舞”と”名樹散椿”の2点ある。両方共、今回展示されている。さらに、翠苔緑芝や墨牡丹など人気作品も。ぼくは御舟ファンで、これらのほか、小品の写生画のどれも好きだ。今回も十分、楽しませてもらった。

一方、吉田善彦は姻戚関係にあった御舟に弟子入りし、古典から学ぶ姿勢を教えられる。戦中・戦後には、法隆寺金堂壁画の模写事業にも参加し、これらの経験を通じて、古画の風化した美しさを追求するようになる。一度彩色で描いた上に金箔でヴェールを被せ、その上にもう一度色を置き再度描き起こすという独自技法を確立した。この技法により、柔らかな光を持つ独特な日本画を生み出した、という。院展で発表し、1954年、同人となる。このブログでは、院展記事を毎年書いているが、ブログ開設は2006年で、すでに吉田善彦は鬼籍に入っている。山種美術館でも展示されていたはずだが、あまり印象がなく記事にしたこともなかった。今回、初めて、ブログ記事に載せることになる。

ここも撮影禁止だが、毎回、一、ニ作だけは自由に撮れる。まず、その作品から。

速水御舟の昆虫二題、粧蛾舞戯と葉陰魔手が並んでいる。名作”炎舞”の翌年(1926)に描いたもの。

粧蛾舞戯(左)と”葉陰魔手”(右)

葉陰魔手の一部。蜘蛛。どうでもいいことだが、正確には蜘蛛は昆虫ではない(笑)。

では、いきなり名作。

炎舞 (大正14年、1925) 昭和52年重文指定 約3ヶ月間家族と共に滞在した軽井沢での取材をもとにしている。毎晩、焚き火をたき、そこに群がる蛾を写生したり、採集した蛾を室内で写生したという。

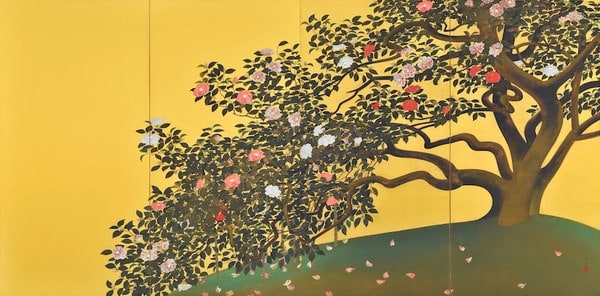

もう一つの重要文化財。

名樹散椿 (昭和4年、1929) 昭和52年重文指定(昭和期の作品で重文に指定されたのはこれが最初)。京都の椿寺(地蔵院)の銘木を描いた。白・紅・桃色・紅白絞りと種々の華麗な花を咲かせ、しかも山茶花のようにひとひらずつ散る五色八重散り椿として有名である。ぼくも実物の散り椿を見に行って、感動した。”映画”散り椿”では、岡田准一(瓜生新兵衛)と西島秀俊(榊原采女)がこの五色八重散り椿の古木の前で決闘をする。先日、岡田准一の”燃えよ剣”を見に行った。土方歳三役であったが、相変わらずの鮮やかな太刀さばきに感心した。

翠苔緑芝(1928) 御舟自身が気に入っている作品。もし、ぼくが無名の作家として終わったとしても、後世の人はこの絵だけは面白いと言ってくれるでしょう、と述べている。下の写真は、以前、撮影可能の作品であったときに撮ったもの。

牡丹花(墨牡丹)

春昼

秋茄子 (山種美術館カレンダーの今月の絵から撮った)

吉田善彦の作品。

大仏殿春雪(1969)

春雪妙義(1978)

いつもながら、とても素晴らしい展覧会でした。帰りに2022年の山種美術館カレンダーも購入した。

いつもながら、とても素晴らしい展覧会でした。帰りに2022年の山種美術館カレンダーも購入した。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!