今日、11月2日は西陣にある日蓮宗真門流の総本山 本隆寺の本堂の半解体修理現場を見学することが出来ました。五辻通りに面して南向きに門を構え、西陣の家並みに囲まれるように伽藍を形成しています。

今回、京都府教育委員会が主催され、事前申込みで、応募者多数の場合は抽選で工事現場の見学会が実現しました。その他に、西本願寺の唐門、萬福寺法堂がありました。このように、関係者以外しか立ち入れない工事現場が公開され、解説して頂ける機会が増えた事は、非常にありがたいことです。

本堂を覆う素屋根の材料には丸太や太い針金が使われています。これも伝統構法を伝承する、ひとつの試みだそうです。

今回の修理の内容ですが、修理前の調査で小屋組の傾斜が進行し、軒廻りは経年の屋根荷重により大きく乱れていました。また、梁には腐朽が確認されています。このような状況から、半解体修理を行うことになったそうです。

文化財の修復は現状維持が大原則で、瓦は一枚一枚、打音検査をして使える瓦はまた、屋根瓦として使われます。木材も腐朽部分だけを切り取り新しい木材と繋ぎます。時折、寺院の柱で継いでいる箇所を見つける事がありますが、複雑な組み合わせで繋がれています。全く素晴らしい宮大工の技術です。

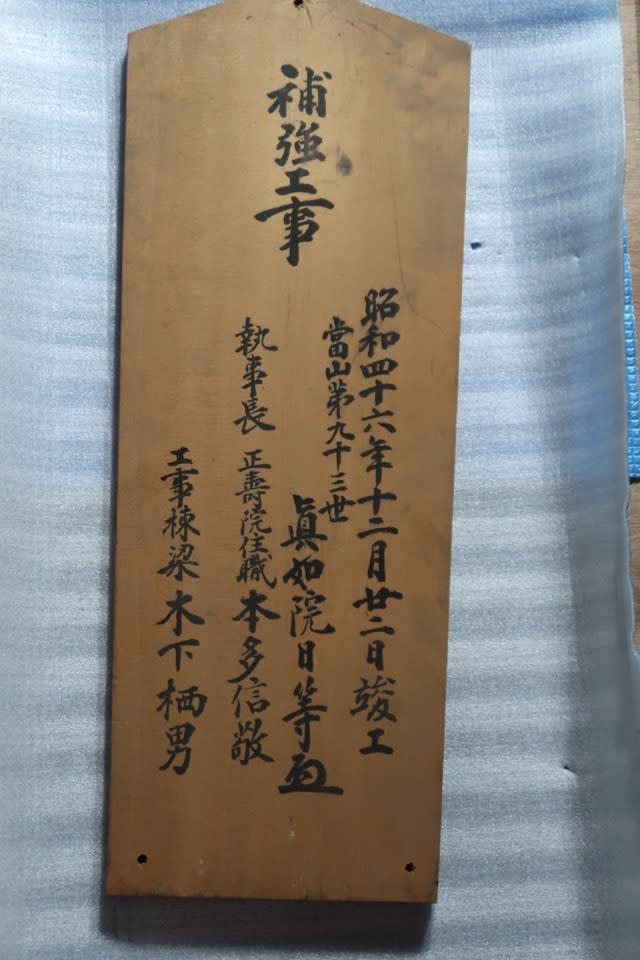

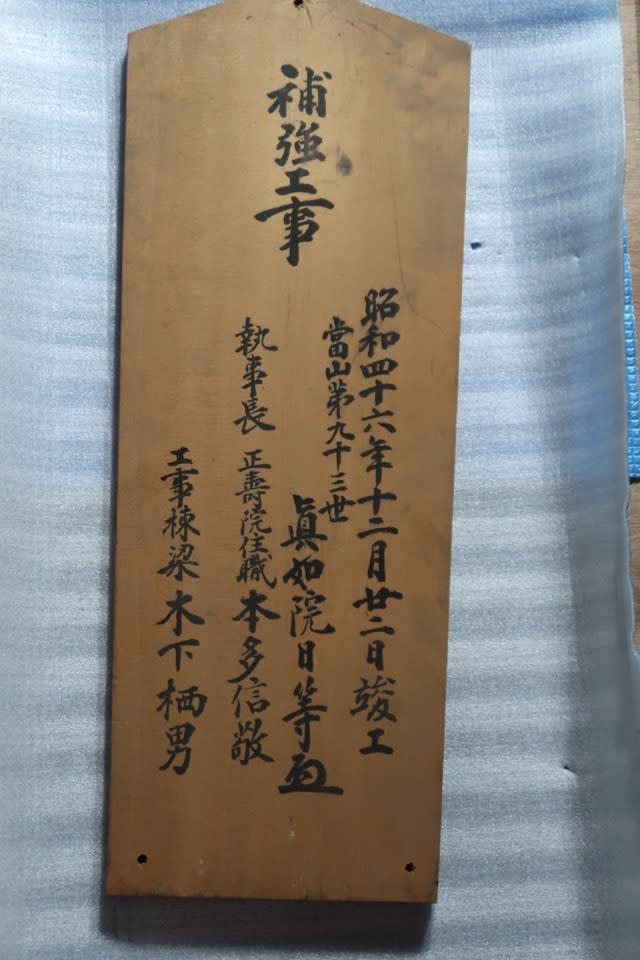

解体中に棟札が見つかり、本堂の変遷がわかります。今回の修理でも新しい棟札が屋根裏に上げられるようです。

平成31年からは組立工事に取り掛かるそうです。

落慶の折は、是非訪ねたいです。

今年は、東寺の大師堂、清水寺本堂、こちら本隆寺と三ヶ寺の修理現場を見学することが出来ました。

今回、京都府教育委員会が主催され、事前申込みで、応募者多数の場合は抽選で工事現場の見学会が実現しました。その他に、西本願寺の唐門、萬福寺法堂がありました。このように、関係者以外しか立ち入れない工事現場が公開され、解説して頂ける機会が増えた事は、非常にありがたいことです。

本堂を覆う素屋根の材料には丸太や太い針金が使われています。これも伝統構法を伝承する、ひとつの試みだそうです。

今回の修理の内容ですが、修理前の調査で小屋組の傾斜が進行し、軒廻りは経年の屋根荷重により大きく乱れていました。また、梁には腐朽が確認されています。このような状況から、半解体修理を行うことになったそうです。

文化財の修復は現状維持が大原則で、瓦は一枚一枚、打音検査をして使える瓦はまた、屋根瓦として使われます。木材も腐朽部分だけを切り取り新しい木材と繋ぎます。時折、寺院の柱で継いでいる箇所を見つける事がありますが、複雑な組み合わせで繋がれています。全く素晴らしい宮大工の技術です。

解体中に棟札が見つかり、本堂の変遷がわかります。今回の修理でも新しい棟札が屋根裏に上げられるようです。

平成31年からは組立工事に取り掛かるそうです。

落慶の折は、是非訪ねたいです。

今年は、東寺の大師堂、清水寺本堂、こちら本隆寺と三ヶ寺の修理現場を見学することが出来ました。