半年ごとに、新譜CDの中から書いておきたいと思ったものを自由に採り上げて、詩誌『孔雀船』に掲載して、もう20年も経過してしまいました。過去の執筆分は、私の第二評論集『クラシック幻盤 偏執譜』(ヤマハミュージックメディア刊)に収めましたが、本日は、最新の執筆分です。昨年下半期です。昨日書き終えたばかりで、まだ印刷に回っていませんが、詩誌主宰者のいつもながらのご好意で、このブログに先行掲載します。

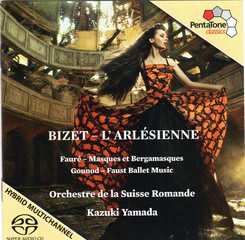

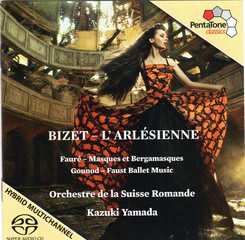

■山田和樹/スイスロマンド管弦楽団デビュー盤の新鮮な魅力

主席客演指揮者就任第一弾として、ビゼー・フォーレ・グノー管弦楽曲集が独PentaToneから発売された。これは各パートが、じつにバランスよく透けて聴こえる、隅々まで神経の行き届いた演奏である。肩をいからせたところのない〈なで肩の音楽〉のしなやかさが徹底して追及され、ささくれ立ったもののないなめらかな口当たりの音楽が流れてくる。「こんなにうまいオケだったか?」と、アンセルメ時代の痩せた音楽を思い出して、思わず身を乗り出した。「アルル」第2組曲第2曲でのサクソフォン・ソロでも対旋律を等価に聴かせ続ける棒さばきに、指揮者の強い意図を感じさせる。かつて、フランス音楽を洒落っ気たっぷりに演奏するフランスのオーケストラは、突出した部分を無数に持ち、その散らかった感覚が独特の魅力だった。個人主義から調和へと、時代は確実に回帰しつつある。だから、屈折したまま、わけもなく熱くなる理不尽さといった、いわば〈熱血の時代〉を駆け抜けてきた私のような戦後世代に、彼ら若い〈微熱世代〉が感動という〈渦〉を起こさせるのは容易ではない。山田和樹が、揺るぎない雄渾な物を目標に掲げられない今日でも私を揺さぶるのは何故だろう。かつて「アルル」はマゼールが、グノー「ファウスト」はカラヤン/フィルハーモニアが、ムキになって鋭い音楽の刃を突きつけていた。山田和樹はニセモノが紛れ込みやすいスタイルの演奏ながら、数少ない達人なのだろう。しばらく目が離せない。

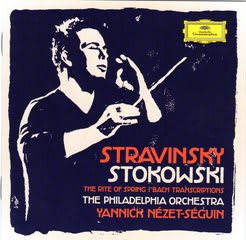

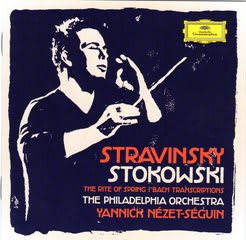

■「春の祭典」の新時代か? ネセ=セガンの流麗すぎる音楽

この曲を私が一種の衝撃を受けながら初めて聴いてから、もう半世紀以上の歳月が経ってしまった。誰もが、この二〇世紀音楽の先鋭さに畏敬の念を抱いて指揮し、奏で、両手に汗を握り締めながら聴いた、と言ったら「何を、大仰な…」と笑われるだろうか? だが、ほんとうに、そんな曲だった。私の場合、マルケヴィッチ/フィルハーモニア盤が最初だったろうか? ブーレーズのコンサートホール盤も、発売されてすぐに聴いた。カラヤン/ベルリン・フィル盤が出たときは、バーンスタイン盤と何度も聴き比べた。誰もが、それぞれの流儀で、何者かに向かって吠えていた――。そしてマゼール/ウィーン・フィル盤が出たときは、この曲から流れるように豊かな音楽性を強引に引き出した試みに舌を巻き、やがて、ラトル/バーミンガム市響の登場。その、どこもムキになることなく、さらさらと疾走していく感覚が新鮮だった。ラトルは「ムキになるのはダサイんだよ」、と先行世代のオジサンたちに言っているようだ、と、日本での本格的CDデビューに際しての紹介文を『レコード芸術』誌に書いてからも、もう四半世紀ほど経ってしまった。このネセ=セガンのフィラデルフィア管盤は、じつによく鳴る「ハルサイ」演奏。滔々と流れる音の洪水が終了すると、そのままストコフスキー編のバッハへとなだれ込む。この「終止符」の在りかが見えないバッハと組み合っているところにこそ、このハルサイの秘密があるかもしれない。

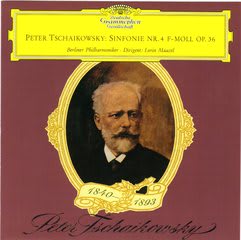

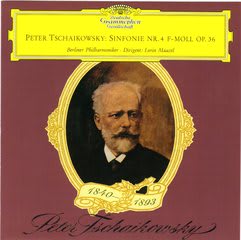

■初期DGで、ムラヴィン盤の陰に忘れられたマゼール盤の復活

ロリン・マゼールは、戦後の演奏スタイルの変遷をひとりで体現し続けて変貌を繰り返してきた天才だが、若い頃の演奏以外は認めない、という頑固な聴き手も多い。私自身は、これまでにマゼールの壮大な変貌の意味について様々なところで考察してきたので、ここでは繰り返さない。前述の山田和樹やネセ=セガン、あるいは、ベルトラン・ド=ビリーらの口当たりのなめらかな音楽が台頭する時代に、マゼール自身がどのような決着を与えるか興味深いところだが、つい最近、「時代錯誤」のように若き日のマゼールの〈奇演〉が、「世紀の名盤」と銘打たれたDGの復刻シリーズで発売された。ある意味では時代の役割を終えた「名盤」が多い中、チャイコフスキーの『交響曲第4番』は、未だに多くの問題提起を残した演奏だと思う。長い録音歴を誇るマゼールだが、意外に同曲異録音は少ない。そんな中、この曲は数少ない例外だ。このベルリン・フィル盤は一九六〇年、マゼール三〇歳の録音で、この後に、ウィーン・フィルとデッカ録音、クリーヴランド管とはソニーとテラークとで2回も録音するという念の入れよう。この「抽象化の陥穽」に嵌まり込んでしまったチャイコフスキーの、謎に満ちた世界の入口作品に、マゼールが果敢に挑戦している。おそらく、「一番、わからないまま、ムキになって振っていた」演奏がこれ。だからこその、謎解き開始の原点。もう一度ゆっくり演奏史を辿りながら、聴き直してみたいと思って聴いた。

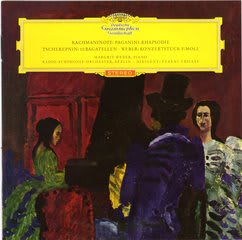

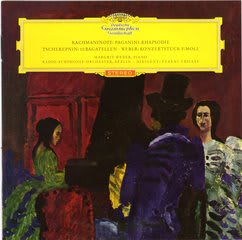

■聴き落としていたラフマニノフ『パガニーニ狂詩曲』の名盤

前記マゼールのチャイコは、まだドイツ・グラモフォン・ゲゼルシャフト(DGG)時代のもので、アメリカではMGM系列だった米デッカによる発売だった。このDGG時代の「ハルサイ」初録音が、フリッチャイ指揮ベルリン放送響盤だった。まだこのレコード会社がヨーロッパのローカル・レーベルのイメージから脱却する以前である。このモノラル末期からステレオ初期のフリッチャイ盤が、タワーレコードから大量に復活した。そのうちの一枚に、ラフマニノフ『パガニーニの主題による狂詩曲』とウェーバー『ピアノ小協奏曲』、チェレプニン『十のパガテル』、さらにアイネム『ピアノ協奏曲』まで収めたアルバムがある。これらは、言ってみればDGが「国際標準」になる以前の演奏の記録であるのかも知れない。じつは(告白するが)、これまで半世紀以上もかけて数万点のレコード・CDを聴いてきた私が、この個性あふれるラフマニノフ演奏を聴き落としていた。ピアノ独奏はマルグリット・ウェーバー。チャイコフスキーの強い影響を受けたラフマニノフは、晩年に、師と同様に抽象化の陥穽に彷徨い込んだのだと思う。『ピアノ協奏曲4番』は、その所産。大いなる目くらましの世界。前衛性で切り立った鮮烈な表現が、この『狂詩曲』の本質として抉り出されている。ここには、「映画音楽的な大衆性」にシフトしたラフマニノフは居ない。二〇世紀音楽の矛盾と苦悩が美しく昇華されていることに、心の底から共感できる演奏だ。

■山田和樹/スイスロマンド管弦楽団デビュー盤の新鮮な魅力

主席客演指揮者就任第一弾として、ビゼー・フォーレ・グノー管弦楽曲集が独PentaToneから発売された。これは各パートが、じつにバランスよく透けて聴こえる、隅々まで神経の行き届いた演奏である。肩をいからせたところのない〈なで肩の音楽〉のしなやかさが徹底して追及され、ささくれ立ったもののないなめらかな口当たりの音楽が流れてくる。「こんなにうまいオケだったか?」と、アンセルメ時代の痩せた音楽を思い出して、思わず身を乗り出した。「アルル」第2組曲第2曲でのサクソフォン・ソロでも対旋律を等価に聴かせ続ける棒さばきに、指揮者の強い意図を感じさせる。かつて、フランス音楽を洒落っ気たっぷりに演奏するフランスのオーケストラは、突出した部分を無数に持ち、その散らかった感覚が独特の魅力だった。個人主義から調和へと、時代は確実に回帰しつつある。だから、屈折したまま、わけもなく熱くなる理不尽さといった、いわば〈熱血の時代〉を駆け抜けてきた私のような戦後世代に、彼ら若い〈微熱世代〉が感動という〈渦〉を起こさせるのは容易ではない。山田和樹が、揺るぎない雄渾な物を目標に掲げられない今日でも私を揺さぶるのは何故だろう。かつて「アルル」はマゼールが、グノー「ファウスト」はカラヤン/フィルハーモニアが、ムキになって鋭い音楽の刃を突きつけていた。山田和樹はニセモノが紛れ込みやすいスタイルの演奏ながら、数少ない達人なのだろう。しばらく目が離せない。

■「春の祭典」の新時代か? ネセ=セガンの流麗すぎる音楽

この曲を私が一種の衝撃を受けながら初めて聴いてから、もう半世紀以上の歳月が経ってしまった。誰もが、この二〇世紀音楽の先鋭さに畏敬の念を抱いて指揮し、奏で、両手に汗を握り締めながら聴いた、と言ったら「何を、大仰な…」と笑われるだろうか? だが、ほんとうに、そんな曲だった。私の場合、マルケヴィッチ/フィルハーモニア盤が最初だったろうか? ブーレーズのコンサートホール盤も、発売されてすぐに聴いた。カラヤン/ベルリン・フィル盤が出たときは、バーンスタイン盤と何度も聴き比べた。誰もが、それぞれの流儀で、何者かに向かって吠えていた――。そしてマゼール/ウィーン・フィル盤が出たときは、この曲から流れるように豊かな音楽性を強引に引き出した試みに舌を巻き、やがて、ラトル/バーミンガム市響の登場。その、どこもムキになることなく、さらさらと疾走していく感覚が新鮮だった。ラトルは「ムキになるのはダサイんだよ」、と先行世代のオジサンたちに言っているようだ、と、日本での本格的CDデビューに際しての紹介文を『レコード芸術』誌に書いてからも、もう四半世紀ほど経ってしまった。このネセ=セガンのフィラデルフィア管盤は、じつによく鳴る「ハルサイ」演奏。滔々と流れる音の洪水が終了すると、そのままストコフスキー編のバッハへとなだれ込む。この「終止符」の在りかが見えないバッハと組み合っているところにこそ、このハルサイの秘密があるかもしれない。

■初期DGで、ムラヴィン盤の陰に忘れられたマゼール盤の復活

ロリン・マゼールは、戦後の演奏スタイルの変遷をひとりで体現し続けて変貌を繰り返してきた天才だが、若い頃の演奏以外は認めない、という頑固な聴き手も多い。私自身は、これまでにマゼールの壮大な変貌の意味について様々なところで考察してきたので、ここでは繰り返さない。前述の山田和樹やネセ=セガン、あるいは、ベルトラン・ド=ビリーらの口当たりのなめらかな音楽が台頭する時代に、マゼール自身がどのような決着を与えるか興味深いところだが、つい最近、「時代錯誤」のように若き日のマゼールの〈奇演〉が、「世紀の名盤」と銘打たれたDGの復刻シリーズで発売された。ある意味では時代の役割を終えた「名盤」が多い中、チャイコフスキーの『交響曲第4番』は、未だに多くの問題提起を残した演奏だと思う。長い録音歴を誇るマゼールだが、意外に同曲異録音は少ない。そんな中、この曲は数少ない例外だ。このベルリン・フィル盤は一九六〇年、マゼール三〇歳の録音で、この後に、ウィーン・フィルとデッカ録音、クリーヴランド管とはソニーとテラークとで2回も録音するという念の入れよう。この「抽象化の陥穽」に嵌まり込んでしまったチャイコフスキーの、謎に満ちた世界の入口作品に、マゼールが果敢に挑戦している。おそらく、「一番、わからないまま、ムキになって振っていた」演奏がこれ。だからこその、謎解き開始の原点。もう一度ゆっくり演奏史を辿りながら、聴き直してみたいと思って聴いた。

■聴き落としていたラフマニノフ『パガニーニ狂詩曲』の名盤

前記マゼールのチャイコは、まだドイツ・グラモフォン・ゲゼルシャフト(DGG)時代のもので、アメリカではMGM系列だった米デッカによる発売だった。このDGG時代の「ハルサイ」初録音が、フリッチャイ指揮ベルリン放送響盤だった。まだこのレコード会社がヨーロッパのローカル・レーベルのイメージから脱却する以前である。このモノラル末期からステレオ初期のフリッチャイ盤が、タワーレコードから大量に復活した。そのうちの一枚に、ラフマニノフ『パガニーニの主題による狂詩曲』とウェーバー『ピアノ小協奏曲』、チェレプニン『十のパガテル』、さらにアイネム『ピアノ協奏曲』まで収めたアルバムがある。これらは、言ってみればDGが「国際標準」になる以前の演奏の記録であるのかも知れない。じつは(告白するが)、これまで半世紀以上もかけて数万点のレコード・CDを聴いてきた私が、この個性あふれるラフマニノフ演奏を聴き落としていた。ピアノ独奏はマルグリット・ウェーバー。チャイコフスキーの強い影響を受けたラフマニノフは、晩年に、師と同様に抽象化の陥穽に彷徨い込んだのだと思う。『ピアノ協奏曲4番』は、その所産。大いなる目くらましの世界。前衛性で切り立った鮮烈な表現が、この『狂詩曲』の本質として抉り出されている。ここには、「映画音楽的な大衆性」にシフトしたラフマニノフは居ない。二〇世紀音楽の矛盾と苦悩が美しく昇華されていることに、心の底から共感できる演奏だ。