【兵庫・小野市】浄土堂には円形の仏壇を構え、雲座の上に巨大な阿弥陀如来と両脇侍の立像が鎮座。 西背面の蔀戸から西日が差し込み、西日に照らされた阿弥陀如来像が来迎する様を表現している。 伽藍は中心に池(放生池?)を配し、池を囲むように四方に堂宇を配置していて、西に浄土堂(阿弥陀堂)、東に本堂の薬師堂が建つ。 この2つ御堂の配置は、東方浄瑠璃世界の教主・薬師如来がいる清浄な世界と西方極楽浄土の教主・阿弥陀如来の浄土を示す。 薬師堂(国重文)も重源上人の建立だが、明応七年(1498)焼失後の永正十四年(1517)に再建された。

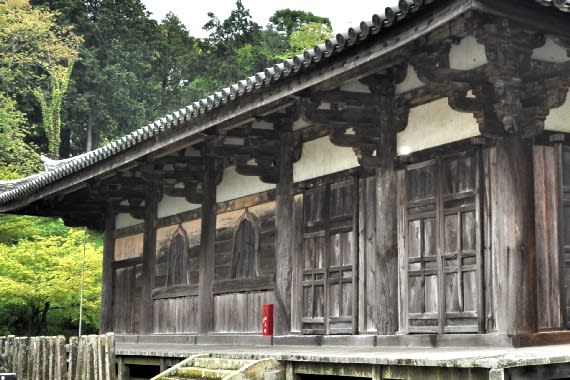

◆境内東側に、浄土堂に対面して本堂である薬師堂と開山堂が西面で建つ。 薬師堂は浄土堂とほぼ同形同大の建物で、二度の再建により大仏様から和様・唐様・大仏様の折衷形式になったが、一見すると、柱に挿し込んだ挿肘木から大仏様に見える。 薬師堂の右後方に開基・重源上人坐像を祀る開山堂が控えるように建つ 。開山堂は方三間の小規模な建物だが、梁間前一間が吹き放しで外壁は全て格子戸、組物は隅柱の上だけに舟肘木を乗せただけという簡素な造りだが趣がある。 ただ、正面三間と梁間前一間の柱に貫のように竹棒を張っていて、まるで近づくなと主張しているかのようだ。 拝観していて気づいたが、いずれの堂宇にも向拝がない。

△露盤宝珠を乗せた宝形造本瓦葺の薬師堂(本堂)(重文)....創建は建久八年(1197)で大仏様建築....現在のものは室町時代の明応七年(1498)に焼失後の永正十四年(1517)の再建

△薬師寺は浄土堂とほぼ同形同大の建物....建久八年(1197)大仏様での創建だったが、2度の再建で和様・唐様・大仏様の折衷形式に....一見すると柱に挿し込んだ挿肘木から大仏様に見える

△正面五間は全て全て桟唐戸で両側に小脇羽目がある

△真ん中の桟唐戸は桟金具を配した両折両開のようで、上部に格子を入れている

△軒廻りは二軒半扇垂木、組物は大仏様の三手先で中備は蓑束

△薬師堂は桁行五間・梁間五間で周囲に高欄の無い切目縁

△梁間五間は前二間が桟唐戸、,次の二間は板壁に花頭窓で腰壁は縦羽目板、奥の一間は縦羽目板

△薬師堂の東側の少し奥に建つ開山堂....創建不明、現在のものは明応七年(1498)に焼失後の永正十七年(1520)の再建

△露盤宝珠を乗せた宝形造本瓦葺の開山堂....浄土寺開基の重源上人坐像を安置

△三間四方で、正面三間はいずれも引き違いの格子戸、上に菱格子欄間を設けている

△軒廻りは一軒繁垂木で、組物は隅柱上だけに舟肘木をのせた組物で中備なし....三方に切目縁を巡らす....側面の二間は蔀戸風の格子戸

△梁間前一間は吹き放しで、正面三間と梁間前一間の柱に貫のように竹棒を張っている

◆境内南側に土蔵造りの経蔵と文殊堂が北面で建つ。 経蔵は白漆喰壁で腰壁は”なまこ壁”、側面に花頭窓を設けている。 文殊堂も白漆喰壁だと思うが、腰壁は”下見板張り”だ。 南側石階を降りて、少し先に建つ浄土寺の塔頭・歓喜院に。時間がないので、山門から伽藍を拝観した。 南側に北面で建つ本堂側の築地塀に、屋根に橘紋を入れた鬼板を乗せた向唐門があり、門前に「三十三箇霊刹寫」(と思う)と彫られた古い石柱が立つ。 調べたが「霊刹寫」の意味は分からずだ。

再度南側の石階を上り、浄土堂の前を通って北側石階に。 浄土寺境内から北側石階に沿って白壁の築地塀が弓なりに続き、塔頭・宝持院を囲んでいる。 山門から境内を拝観したが、先の歓喜院と同じ伽藍配置のようで、南側に土蔵造りのような白壁の建物が北面で建つ。 常香炉を確認しなかったが、これが本堂だと思う....。

△境内の南側に建ち並ぶ手前から経蔵(手前)と文殊堂....白壁の経蔵の側面は中央に花頭窓を配し、腰壁は”なまこ壁”

△寄棟造桟瓦葺で小棟造りの経蔵

△正面中央の小さな入り口に引き戸の桟唐戸....左右が閉じた状態で花頭窓の意匠が現れるように桟が施されている

△入母屋造桟瓦葺の文殊堂....正面六間(と思う)の三間に連子入りの引き違い格子戸、上に連子入り欄間がある

△軒廻りは半繁垂木、組物は舟肘木で中備なし...東側面三間は白壁に下見板張りの腰壁/大棟端に鯱を乗せた鬼瓦、拝は蕪懸魚で妻飾は狐格子

△西側面に格子窓がある

△南側石段のを降りた少し先に建つ歓喜院へ

△浄土寺の南側に鎮座する大日如来を祀る歓喜院(塔頭)....切妻造本瓦葺の山門、本瓦葺で板壁の袖塀に釣燈籠が下がる

△山門の正面に建つ入母屋造銅板葺の建物、唐破風玄関があるので方丈か客殿と思う....整然とした前庭に石造物や鉢植えの植栽などが配されている

△境内の南側に建つ宝形造銅板葺で鉄筋コンクリート製の本堂(と思う)....本尊大日如来を祀る

△本堂西側の築地塀に建つ本瓦藁の向唐門....屋根に橘紋を配した鬼板、扉は菱格子の桟を入れた桟唐戸....門前に立つ「三十三箇霊刹寫」と彫られた石柱

△浄土寺の北側に鎮座する宝持院(塔頭)

△宝持院の切妻造本瓦葺の山門....本瓦葺の袖塀を設け、門前に「修行大師霊場」と刻まれた石柱がある

△山門の大棟、袖塀、門前の築地塀の瓦屋根、また冠木端の装飾金具に九曜星紋を入れた獅子口を配している

△山門の正面に建つ寄棟造桟瓦葺で裳腰を設けた建物は唐破風玄関があるので方丈か客殿と思う

△境内の南側に建つ寄棟造桟瓦葺の御堂は本堂(と思う)....ただ、側面と背面の白壁に窓や戸がないので経蔵に見える

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます