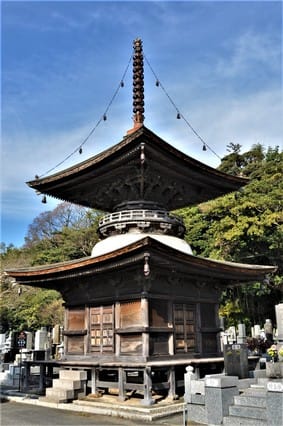

【茨城・取手市】三仏堂の創建は、延長二年(924)と伝えるが、建築様式から室町時代後期の16世紀前半の建築とみられている。 現在の三仏堂は、室町時代末期の永禄十二年(1569)に再建された。

明治二十一年(1888)に内務省から保存金百円の交付を受け、堂宇の修理を行い現在に至る。 三仏堂には釈迦如来坐像、阿弥陀如来坐像そして弥勒菩薩坐像を祀る。

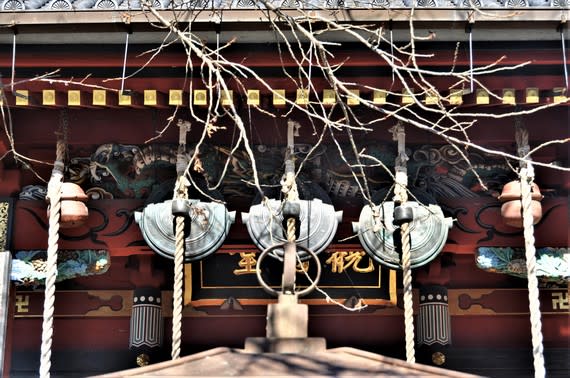

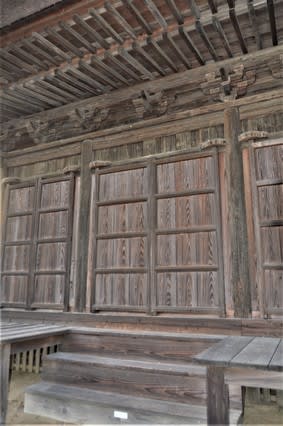

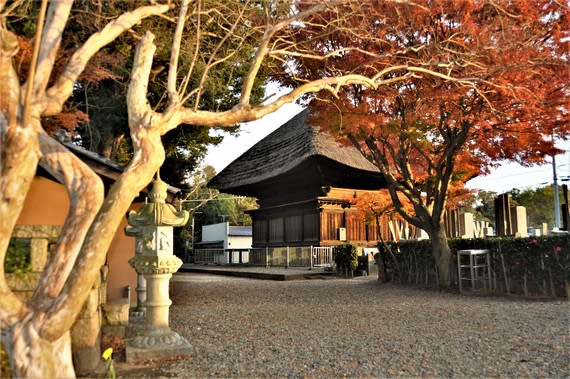

■本堂から玉砂利が敷かれた紅葉が鮮やかな境内を進み、南端に建つ三仏堂の正面に。 三仏堂は約360年前の江戸初期の再建で、質素で古色蒼然とした佇まいだ。 三仏堂は禅宗様の建物だが他に例を見ない稀有な造りで、内陣三方を囲むように背面と両側面に裳腰を設けている。 桁行三間の正面は全て桟唐戸で、真ん中の桟唐戸の前には切目縁がなく階段を設けている。 梁間四間の正面側一間は外陣になっていで、この部分には裳腰がない。

△紅葉が残る境内の南端に本堂(右奥)と同じ南面で建つ禅宗様の三仏堂

△寄棟造茅葺の三仏堂(重文)....創建は延長二年(924)と伝えるが、建築様式から室町時代後期の16世紀前半の建築とみられる....江戸時代永禄十二年(1569)の再建

△桁行三間梁間四間で左右の側面と背面に裳階を設けている

△来迎壁を設けた禅宗様須弥壇に安置されている三仏尊像....右から釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒如来の各坐像(案内板の写真から拝借)

△正面三間はいずれも桟唐戸....柱の頂部に粽、正面と側面一間の外陣部のみに切目縁があるが、中央間の入り口部分に縁がない

△正面と背面の組物は出組で、柱間の中備は詰組

△軒廻りは二軒繁垂木、組物は出組で正面と背面の中備は詰組

△三仏堂の左側面....正面側一間の裳腰のない張り出しは外陣....両側面の組物は正面と同じ出組だが、中備は板蟇股

△三仏堂の右側面....板葺で縦羽目板壁の裳腰は一軒繁垂木で組物は梁の木鼻が突き出た平三ツ斗、裳腰の柱の頂部に粽がある

△三仏堂の背面(左側)の凹形の裳腰....背面と両側面の三方に裳腰を設けた独特な平面構成で、稀有な造り

△四隅の柱に台輪と頭貫の木鼻

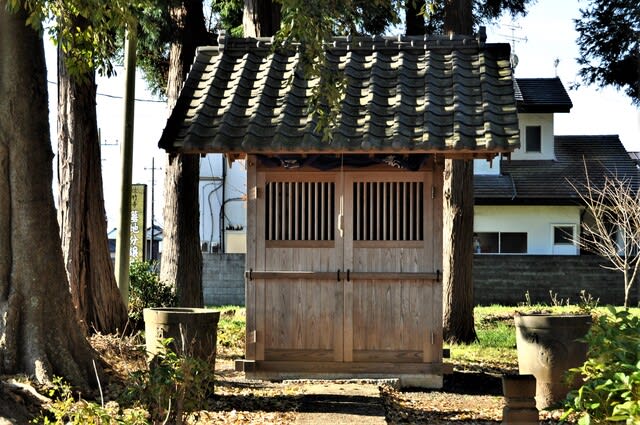

■三仏堂前の境内に墓所を背にして、「法華一萬部供養塔」と刻まれた供養塔、二基の兜巾型石柱そして小さな大師堂が建つ。 供養塔は頂上に蓮華座に鎮座する阿弥陀如来らしき石仏を乗せ、石柱一基には「新四國大師道」と刻まれている。 大師堂は切妻屋根の妻面を唐破風とした造りで、虹梁に「第四十七番」の札が掛かっているので、ここが新四国相馬霊場八十八カ所の47番札所のようだ。

△大師堂前から眺めた三仏堂、右奥に鐘楼....三仏堂手前の左側に大師堂、地蔵石仏そして二基の石柱がある

△新四国相馬霊場八十八カ所第47番

△蓮華座に鎮座する阿弥陀如来像らしき石仏を乗せた「法華一萬部供養塔」と刻まれた供養塔/二基の兜巾型石柱....小さい方は「新四國大師道」の刻字だが、大きい方は判読不能....多分、「新四国相馬霊場八十八カ所47番」と思う

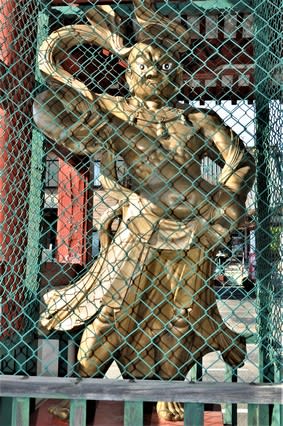

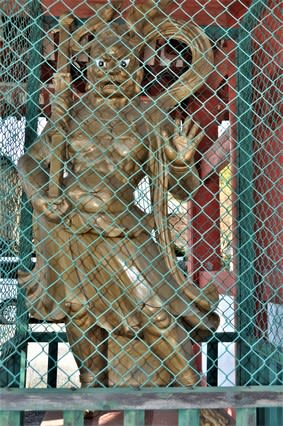

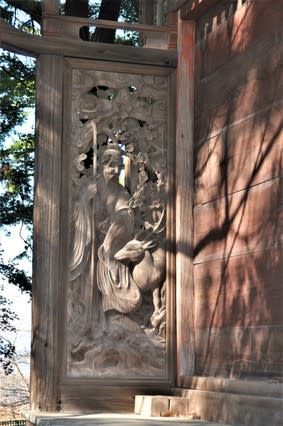

△切妻造屋根で妻面を唐破風とした大師堂47番....向拝柱に獅子と象の木鼻、下に兎毛通とみられる鳳凰の彫刻が置かれている

△虹梁上の中央に虎の彫刻を配す....破風の妻飾は彩色された波の文様

△三仏堂の前から眺めた鐘楼

△切妻造銅板葺の鐘楼....妻飾は混成複合式で内法貫と頭貫の間に蟇股、頭貫と虹梁の間に組物そして虹梁の上に笈形を配す

△鐘楼は照り屋根で、軒廻りは二軒繁垂木 鐘楼に下がる梵鐘

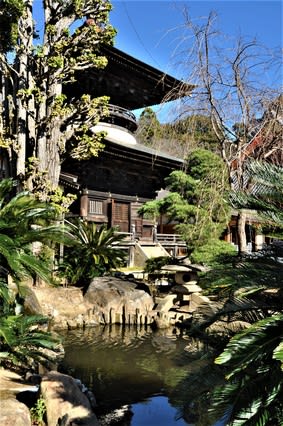

■三仏堂を拝観していたら、急に雲間から西日が顔を出し山内を照り出した。 三仏堂と本堂の間に紅葉した木があり、強い西日でいっそう濃い紅に染まった。 背面が西日に照らされている三仏堂の様は、まさに古寺の雰囲気を強く醸し出している。

△雲間から急に現れた西日が境内に降り注いでいる

△強い西日を浴びた紅葉は鮮やかさを一層増している

△燦燦と日差しを浴びる三仏堂