【奈良・奈良市】旧官幣大社の春日大社は昭和二十一年(1946)、旧称の春日神社から春日大社に改称された。 春日大社で3月13日に催される例祭・春日祭は、賀茂神社の葵祭、石清水八幡宮の石清水祭とともに三勅祭(天皇の使者で束帯を着た勅使が派遣される祭)の一つとされる。

二ノ鳥居から若宮十五社の間に鎮座する境内社をめぐる。 二ノ鳥居をくぐると、直ぐ左手に祓戸神社が鎮座していて、右傍に大きな鹿像が伏せている伏鹿手水所があり、鹿が咥えた巻物が水口になっていて清水が手水鉢に流れ落ちている。 案内板には、ここで手と口を清め、まず祓戸神社でお祓いし、その後本殿に....と記されている。 確かに、伏鹿手水所から本殿まではかなり離れているし、廻廊で囲まれた本殿の入口や境内に手水鉢がなかったと思う。

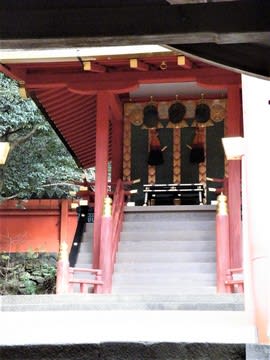

南廻廊の西端に猿田彦大神を祀る榎本神社が鎮座するが、猿田彦神は春日大社への道案内をしているのかも。 榎本神社の社殿は朱塗りの立派な覆屋の中に鎮座するが、覆屋正面の柱間に春日鳥居が配され、建物と鳥居とが一体化している。

南回廊に建つ南門を前を通り、両側に古い石燈籠がびっしりと立ち並ぶ”御間道”と呼ばれる参道を進んで若宮十五社の境内に向かう。 途中、樹林の中に神々しい雰囲気の空間があり、太古の昔より霊山と崇められてきた聖地「御蓋山」の山頂に鎮座する本宮神社に祈りを捧げる遥拝所になっている。

若宮神社の手前に、第2番~第4番納札社の三輪神社、兵主神社、南宮神社がそれぞれ鎮座し、その先に第1番納札社である若宮神社の拝舎(拝殿)、神楽殿、細殿、御廊そして本殿が建つ。 檜皮葺の拝舎は、神楽殿と一体化した構造で南北に長い建物。 拝舎と本殿を繋ぐように細殿・御廊がある。 その先の壇上積みの基壇上に、菱格子入り扉を設けた春日鳥居と苔むした檜皮葺が味わい深い本殿が鎮座している。 若宮神社に着いた時は春日鳥居の扉は閉まっていたが、社殿拝観中に偶然、日常の神事のために扉が開けられたので、本殿の正面を拝観できた。 第1番納札社の若宮神社は平安時代創建の古社で、本殿や拝舎などはいずれも平安後期の創建。

若宮神社の南側に、夫婦の大國天を祀る日本唯一の夫婦大國社(第15番納札社)が鎮座。 良縁と夫婦円満を叶えてくれる神様という墨書きをみて....思わず首を垂れた。

若宮十五社全てをめぐる時間がなくなってきたので、夫婦大國社を拝観した後、近くに鎮座する三十八所神社(第7番納札社)、佐良気神社(第8番納札社)そして金龍神社(第14番納札社)を急ぎ足で拝観して帰路についた。

△表参道の二ノ鳥居近くに鎮座する祓戸神社....祭神は瀬織津姫神

△春日鳥居を構えた祓戸神社は苔生した流造檜皮葺/伏鹿手水所....巨大鹿が咥えた巻物が水口の手水鉢で、ここで手と口を清め、祓戸神社でお祓いしてから本殿へとある

△南回廊の西端近くに鎮座する榎本神社....祭神はこの地の地主神である猿田彦大神

△覆屋の正面に格子門扉を付けた春日鳥居と左右の鳥居柱と身舎柱の間に菱格子の透塀を設けて仕切っている/覆屋内に鎮座する春日造檜皮葺の榎本神社の社殿

△両側に古い石燈籠が建ち並ぶ「御間道」と呼ばれる参道から眺めた本社社殿の南門

△本宮神社遥拝所....遙か先の聖地「御蓋山」の山頂に祀られている本宮神社に祈りを捧げる空間/三輪神社(第2番納札社)....祭神・少彦名命を祀る

△若宮神社の手前に鎮座する社は、左が兵主神社(第3番納札社)で右は南宮神社(第4番納札社)、祭神は前者が大己貴命で後者は金山彦神

△若宮神社(第1番納札社)の本殿と檜皮葺の拝舎(拝殿)、そして両者をつなぐ檜皮葺の細殿・御廊・神楽殿....平安後期の公卿で関白の藤原忠通による創建

△若宮神社本殿(重文)は平安時代保延元年(1135)の創建....祭神・天押雲根命を祀る

△若宮神社本殿は本社本殿と同じ春日造りで、社頭に菱格子入り扉を設けた春日鳥居を構えている/若宮神社本殿....偶然神事にでくわし鳥居の扉が開いている

△若宮神社拝舎(拝殿)は平安時代治承二年(1179)の創建....軒廻りは二軒疎垂木で組物は舟肘木

△拝舎と神楽殿は一体構造の建物で,神楽殿・細殿・舞殿は平安時代康治二年(1144)の建立

△南側から眺めた若宮神社境内/若宮大楠....樹高は約24メートル....江戸時代享保四年(1720)の大雪で幹上部が折損

△南側から眺めた流造檜皮葺の若宮神社拝舎(拝殿)....瓦製大棟端に獅子口、拝に梅鉢懸魚、妻飾は豕扠首

△切妻造檜皮葺のの夫婦大國社(第15番納札社)....祭神は大国主命と須勢理姫命の2柱....夫婦の大國神を祀る日本唯一の社で良縁と夫婦円満を叶えてくれる神様/軒廻りは一軒疎垂木で組物は舟肘木....屋根上に煙出しのような切妻造檜皮葺の楼閣が乗る

△流造檜皮葺の三十八所神社(第7番納札社)....祭神は伊弉諾命、伊弉冉尊、神日本磐余彦命の3柱

△基壇の上に建つ春日鳥居と三十八所神社の社殿

△佐良気神社(第8番納札社)....祭神は蛭子神

△春日鳥居を構えた一間社春日造の佐良気神社/春日造の大棟に変形の外削ぎの千木が乗るが堅差魚木がない

△金龍神社(第14番納札社)....祭神は金龍大神

△一間社春日造の金龍神社の社殿....屋根に外削ぎの千木と2本の堅魚木が乗る

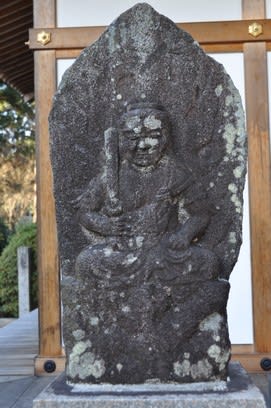

大師堂南側に鎮座する役行者石像と前掛けをした舟光背型石仏群(千体仏は殆ど観音菩薩像)

大師堂南側に鎮座する役行者石像と前掛けをした舟光背型石仏群(千体仏は殆ど観音菩薩像)