【東京・足立区】鎌倉時代初期の建久六年(1195)に創建された古刹。 江戸時代の天和年間(1681~84)に尊宥和尚によって再興され、今日に至る。 往時は中本寺・西新井大師総持寺の末寺であったが、近来は大和長谷寺の直末寺となった。

宗旨は真言宗(豊山派)で、本尊は阿弥陀三尊像。 荒川辺八十八ヶ所第40番霊場、荒綾八十八ヶ所第58番霊場、新四国八十八ヶ所第4番札所。

■西新井駅から住宅街の中を数分進むと、突然、ブロック塀の上に多宝塔が現れる。 塀に沿って進むと3本の筋が入った築地塀がある。 築地塀の間の閉じられた門扉があり、その奥に連子窓付き袖塀を設けた山門が建つ。 山門は両側部に唐破風がある平唐門で、菱狭間入り桟唐戸も固く閉じられているので、勅使門的な扱いの門か。

多宝塔は平成二十四年(2012)に建てられた和様式建築で、新しいが趣がある。 平唐門の右側に門柱が立ち、傍に「三つ葉葵の紋」と「女人高野室生寺末」と刻まれた寺号標石がある。 そこから境内に入ると直ぐ右に、赤い帽子を被り前掛けをつけた子育地蔵尊像が鎮座する地蔵堂が建つ。

△住宅街を歩いていると突然ブロック塀越しに現れた多宝塔

△正面の山門は閉じられ、右の門柱が入口….築地塀は3本の筋が入った筋塀

△門前の道路を挟んで反対側の敷地に本堂を向いて立つ「蓮花手観音像」/左手の甲に乗せた持物は蓮華と何かな?

△本瓦葺屋根の多宝塔は平成二十四年(2012)建立の和様式建築

△軒廻りは上下層いずれも二軒繁垂木、上下層を繋ぐ白色漆喰の亀腹....下層(裳腰)中央間に板唐戸、両脇間は腰高連子窓、組物は出組で中備は脚間に彫刻を施した本蟇股、軒支輪がある/上層(塔身)の組物は四手目が尾垂木の四手先....上下屋根の四隅軒下に宝鐸が下がる

△切妻造本瓦葺の山門....扉は菱狭間を入れた桟唐戸、桟瓦葺の袖塀に連子窓を設けている

△山門は多宝塔と同時期の建立か?/山門は薬医門構だが、両側面に唐破風があるので平唐門

△境内側から眺めた山門....右手に多宝塔が建ち塔前に石燈籠が立つ

△門柱前に立つ寺号標石に「三つ葉葵の紋」と「女人高野室生寺末」の刻/門柱から眺めた境内....直ぐ右手に地蔵堂、庚申塔、歴代住持墓碑の五輪塔などがある

△切妻造銅板葺の地蔵堂に鎮座する子育地蔵尊像/赤い帽子と前掛けを付け、宝珠と錫杖を持つ子育地蔵尊立像

■地蔵堂と並んで参道脇に江戸初期造立の4基の庚申塔と舟光背型地蔵尊像1基が鎮座、その後方に五輪塔など歴代住持の墓碑が並んでいる。 その中に、駒型板石に五輪塔を浮き彫りした墓碑がある。 木立の奥に本堂が建ち、堂前に樹齢数百年とされる松と榎の古木が聳える。 本堂の前に弘法大師修行像と舟光背型六地蔵石仏が鎮座し、笠に隅飾突起がない二重式宝篋印塔が立っている。 本堂に向かって左側に墓所が広がるが、本堂脇の墓碑の上に、石造りの椅子に座る弘法大師のお姿がある。

△境内参道に脇に鎮座する江戸初期造立の4基の庚申塔と舟光背型地蔵石仏(別途「石仏巡り」で投稿)

△庚申塔の後方にある歴代住持の墓所....五輪塔や無縫塔などの墓碑が並んでいる

△整然と並ぶ様々な形の墓碑....造立年は左から駒型は享保十二年(1727)、無縫型は元文五年(1740)、箱型は明和四年(1767)、角柱型は文化七年(1810)

△中央3基の五輪塔の右端は享保七年(1722)の造立....他の2基は造立年不明

△駒型板石に浮き彫りされた五輪塔....宝永四年(1707)の造立/縦長の箱型墓碑は安永四年(1775)、五輪塔は享保七年(1722)の造立

△木立の奥に建つ本堂....堂前に聳える松と榎は樹齢数百年の古木

△入母屋造本瓦葺の本堂....正面七間の中央間は腰高格子戸、上に格子欄間、両脇間は白壁の小脇羽目を挟んで腰高格子戸と連子窓

△軒廻りは二軒繁垂木、組物は平三ツ斗、中備なし....中央間に「来迎寺」の扁額/前と側面に擬宝珠高欄付切目縁....本堂右手に鬼瓦を乗せた唐破風の玄関.があり、その右に庫裡

が建つ

△本堂前に弘法大師修行像、六地蔵尊像そして宝篋印塔が鎮座....本堂に向かって左側に墓所がある

△本堂前に鎮座する造立年不明の舟光背型六地蔵石仏と宝篋印塔

△五重基壇に立つ明和五年(1768)造立の二重式宝篋印塔....隅飾突起のない笠の下に垂木を設け、塔身の月輪に梵字が刻まれている/真言宗のお寺なので弘法大師修行像か

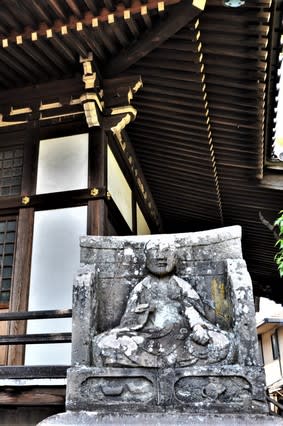

△本堂に向かって直ぐ左手にある墓碑の上の椅子に座ったお姿の弘法大師/持物は右手に五鈷杵、左手は数珠とみられる