【神奈川・三浦市】室町時代の天文十七年(1548)、鎌倉光明寺の伝設大和尚を開山として創建された。 遠い昔、金田湾で漁をしていた漁師が海中から黄金に輝く恵比寿像を拾い上げ、大漁の瑞祥だと喜んで草庵を結んで祀ったのが始まり。 この地に立ち寄った旅の僧のお告げで地蔵尊像も草庵に祀り、その後、現在地に移し伝設大和尚を招いて金田山円福寺と称した。 宗派は浄土宗、本尊は阿弥陀如来像。 厨子には運慶作と伝える秘仏・三浦地蔵尊を祀っている。 祀られている「金光恵比寿」と呼ばれる恵比寿様は、三浦七福神の一つ。 三浦三十八地蔵尊霊場。

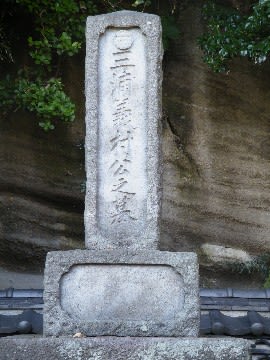

門前の路傍の石造物を撮影していると、円福寺の修復に関わっているという大工関係の年配の方が話しかけてきて、六字名号塔について教えてくれた。 話によると、六字名号塔は直ぐ傍の建築作業場内からここに移されたとのこと、また、作業場はもとお寺があった跡とのことだ。 お寺とは多分、円福寺の塔頭でその境内に六字名号塔が佇んでいたのだろう。

開放的に建つ山門をくぐると、眼前にだだっ広い境内が広がる。 正面の奥に堂宇が建つが、参道に聳え立つ大きな老木の陰に隠れていてよく見えない。 老木が聳える参道を進むと、右脇に江戸期造立の六体の舟形光背六地蔵尊像が、さらに進むと、赤い帽子と涎掛けをつけた丸彫りの六地蔵尊像が赤い瓦屋根の覆屋に鎮座している。 その先の参道の右脇に大きな聖観音菩薩像が、そして左脇に七福神像が笑顔で迎えてくれる。

見上げると、一段高いところに重厚な鐘楼そして本堂が陽を浴びて建つ。 石段を上がると、落ち着いた佇まいの境内に意外に質素な造りの本堂が建ち、向拝脇の自然石を積み上げた石燈籠そして向拝の虹梁の精緻な彫刻に目を奪われる。 本堂の造りを眺めていて、妻飾の二重虹梁を肩で担いで支える力士像を見つけた。

本堂前の境内にある歴代住持墓石群から墓所側の参道を下る途中、珍しい墓石を見つけた。 インド式墳墓の仏塔のストウーパーで、まさか三浦半島の寺院にあるとは思わなかった。

門前の路傍に佇む3基の石造物..隅飾突起が破損した宝篋印塔は塔身に種子5文字を縦に刻む(左)、舟形光背に合掌する観音菩薩像(墓石か)、丸肩角柱の六字名号塔(右)

切妻造本瓦葺の重厚な山門

山門は通用口のある袖塀を設けた四脚門/門前に鎮座する三浦七福神の恵比寿(夷)天像と大黒天像

広大な境内に墓所、庫裡そして槇の老木が聳える奥の一段高い境内に本堂が建つ

墓所手前の参道脇に鎮座する江戸期造立の舟形光背六地蔵尊像

左から、右手錫杖左手如意珠の鶏亀地蔵(延命地蔵)..文政十二年(1829)造立/両手で念珠を持つ地持地蔵(護讃地蔵)..天保六年(1835)造立/両手で柄香炉を持つ法性地蔵(不休息地蔵)..天保五年(1834)造立

左から、合掌する宝性地蔵(破勝地蔵)..天保九年(1838)造立/右手施無畏印、左手引摂印の陀羅尼地蔵(弁尼地蔵)..天保四年(1833)造立/両手で幢幡を持つ法印地蔵(讃竜地蔵)..天保年間造立

参道に聳える老木の間から眺めた石段上の本堂/赤い瓦屋根の覆屋に鎮座する六地蔵尊像..赤い帽子と涎掛けをつけている

参道から眺めた一段高い境内に建つ堂宇..堂宇石段下に十三重石塔、七福神像、聖観音菩薩像が立つ

参詣者を迎える聖観世音菩薩立像

基礎に輪郭を巻いて格狭間を設け、軸部初層の月輪に四方仏種子が刻まれた十三重石塔..その前に三浦七福神が鎮座

参詣者を笑顔で迎える七福神像/墓所の入口に立つ左手宝珠、右手与願印の聖観音菩薩像..宝冠正面に阿弥陀如来の化仏をいただく

十三重石塔の左奥に建つ庫裡..寄棟造桟瓦葺で身舎に裳腰を付けている

一段高い境内に建つ入母屋造本瓦葺風桟瓦葺の重厚な鐘楼と本堂

入母屋造銅板葺の本堂

本堂の質素な向拝..左手に自然石を積み上げた大きな石燈籠が立つ/本堂正面の脇間に花頭窓

向拝の虹梁や木鼻に精緻な彫刻が施されている

虹梁の上の躍動的な龍の透かし彫り/迫力が感じられる獅子と象の木鼻

入母屋造本瓦風桟瓦葺の鐘楼..12本の柱で支えられた頑強な造りの鐘楼/大きな梵鐘が下がる

本堂の妻飾の二重虹梁を肩で担いで支える力士像

本堂前の歴代住持の墓石群..無縫塔(卵塔)や宝篋印塔が立つ

墓所にある珍しいストウ-パー(インド式墳墓の仏塔)