【横浜・緑区】平成十三年(2001)、それまで住んでいた奥津家から家屋敷と緑地が横浜市へ寄贈されたことを機に、「新治里山公園・にいはる里山交流センタ-」が造営された。 旧奥津邸は主屋、長屋門、土蔵、納屋、釜屋で構成されるが、現在の建物の建築年代は....主屋=平成六年(1994)、長屋門=江戸時代天保九年(1838)、土蔵=大正十五年(1926)、納屋=不詳、釜屋=平成十八年(2006)。

◆乱積み石垣の上の植栽に囲まれた主屋が、燦燦と陽を浴びて建つ。 主屋前には手入れが行き届いた芝生の庭が広がっていて、清々しい。 寄棟造銅板葺き二階建ての主屋は平成の再建だが、寺院建築風工法で建てられていて、なんと釘を使わず継手や仕口などで組み立てられているそうだ。 石階段を上って玄関に。主屋周りの植栽にそって芝生が敷かれていて心地よい。

△長屋門近くから眺めた乱積み石垣の上に建つ主屋....旧建物は裏山の崖崩れで全壊したようだ(屋内に古い写真掲示)

△芝生の庭にあしらわれた石敷参道の奥から眺めた長屋門

△芝生の庭の奥から眺めた長屋門と主屋

△手入れが行き届いた主屋前の芝生の庭園

△寄棟造銅板葺で二階建の主屋....平成六年(1994)建立で新しいが、間取りや書院造りなど古い豪農の古民家の面影を残している

△主屋は寺院建築風工法で建てられ、釘を使わず継手や仕口などで組み立てられている....国産の銘木をふんだんに使っている

△庭の一段高いところに建つ主屋の玄関前から眺めた長屋門....芝生と植栽が清々しい

△主屋正面の西側は縁側で、縁前に沓脱石がある/主屋正面の東側には茶の間や勝手の窓や勝手口

◆玄関に入ると、なんとなく木の香りが漂ってくる気がする。 直ぐ左側は広縁で日が燦燦と差し込んでいる。 真ん中に南北に広い廊下があり、廊下を境に左は座敷と奥座敷がある客間、右は生活の場とした造りだ。 座敷の欅の大黒柱や大黒柱から3方向に突き出た差し鴨居、幅広の床などに国産の銘木を贅沢に使っているそうだ。 奥座敷には床の間、天袋と地袋がある違い棚、仏龕そして付書院がある。 廊下の突き当りの外に穂垣で囲まれた坪庭があり、織部灯籠とみられる石燈籠と地面に埋め込んだ富士形の蹲踞手水鉢、そして鉢前に前石や飛石などの役石が置かれている。 ちょっとした庭園だが客間から見えない。

△玄関から見た広縁、座敷と右奥に奥座敷....2つの座敷に面して西側に広縁がある

△主屋中央の廊下と左手に座敷と奥座敷....欅の大黒柱や差鴨居、幅広の床など国産の銘木を贅沢に使っている....差し鴨居端が大黒柱から突き出ている

△広縁から見た玄関....太い松の曲がり梁が使われている

△手前の座敷から眺めた奥座敷....境の鴨居は高い背で幅広差し鴨居、上に縦格子入りの欄間

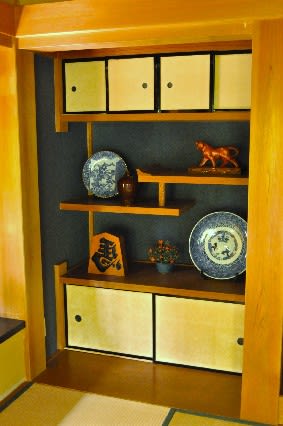

△奥座敷の北側に配された違い棚,床の間そして木目文様の扉の仏龕

△奥座敷のくれ縁側に付書院....上部が湾曲した窓枠に明障子、細かい模様を入れた格子欄間

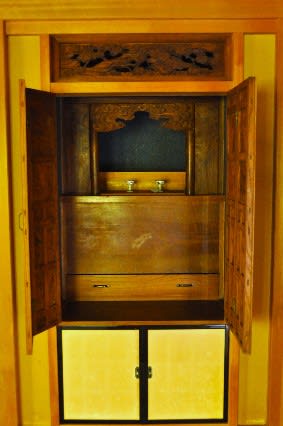

△奥座敷のくれ縁側に付書院....上部が湾曲した窓枠に明障子、細かい模様を入れた格子欄間/木目文様を利用した扉を開けた状態の仏龕....上に鳳凰の彫刻が施されている

△座敷から眺めた奥座敷と中央の廊下....太い欅の大黒柱に3方向から差鴨居が貫いている

△中央廊下の右側は台所などの生活エリア....廊下の突き当りの外に坪庭がある

△穂垣で囲まれた石灯籠と手水鉢を配した坪庭

△石灯籠は竿の頭が膨らんだ織部灯籠(と思う)、手水鉢は地面に埋め込まれたように置かれた富士形の蹲踞手水鉢....鉢前に役石が置かれている

△玄関を上がって右側の引き違い戸(板戸)の奥は茶の間(だと思う)

△茶の間と奥に勝手(と思う)

△茶の間の北面は収納棚と右の引き違い戸(板戸)は台所への入り口

△南側に勝手口があるので土間の勝手と思う....様々なものが展示されているが、中でも珍しい薪ストーブは特注品だったらしく、いまはオブジェとして展示中

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます