【滋賀・大津市】鎌倉時代末期の元弘二年(1332)、比叡山横川楞厳院の僧・了本房が草庵「玉泉庵」を結んだのが始まり。 その後、南北朝時代の康暦二年(1380)に僧単澡に、更に同時代の明徳二年(1391)に僧原素に譲られ、室町時代応永十三年(1406)に京都大徳寺の高僧・華叟宗雲に寄進され、華叟宗雲は禅宗寺院・祥瑞寺として開山した。

祥瑞寺は一休和尚(宗純)修養の地で、宗純22歳の時、禅の道を究めるため祥瑞寺の門を叩き、華叟宗雲の教えを乞って13年間修行した。 壊疽時代元禄三年(1690)に松尾芭蕉がこの寺を訪れていて、句碑がある。 宗旨は臨済宗(大徳寺派)で、本尊は釈迦如来坐像。

◆堅田の伊豆神社から100mほど歩くと、「一休和尚修養地」の石碑が建つ門前に着く。 境内の東側と南側に堀があり、東側に建つ山門の前の堀に低い高欄付きの石造り反橋が架かっている。 山門はコの字に設けられた築地塀の間に建ち、築地塀の屋根が弓なりに反っている。

境内は一面苔生していて、山門から続く切石敷参道の奥に鐘楼と庫裡が見える。 小棟造りの鐘楼の軒廻りは、珍しい一軒吹寄垂木だ。 庫裡は書院及び本堂と連なっているようだが、前庭からは庫裡の東側半分と唐破風の玄関しが拝観できず、堂宇配置は分らずだ。

△祥瑞寺門前に建つ「一休和尚修養地」の標石

△門前の堀に架かる石造り反橋と少し先に切妻造銅板葺の山門....山門はコの字に設けられた築地塀の間に建ち、瓦葺屋根が弓なりに反っている

△山門は薬医門形式で照り屋根、軒廻りは一軒半繁垂木

△梁上に平三ツ斗を乗せた蟇股を置く/山門の扉は上に菱格子を入れた桟唐戸....門前に寺号標石がなく、山門の柱に「臨済宗 大徳寺派 祥瑞寺」の表札が掛かる

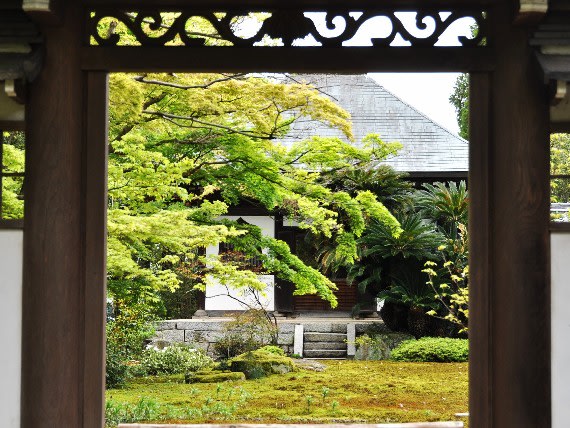

△山門から眺めた境内....芝生境内(前庭かな)の切石敷参道の先に堂宇が建つ

△石碑が佇む前庭に建つ寄棟造桟瓦葺の鐘楼、右の建物は庫裡

△基壇上に建つ小棟造りの鐘楼は禅宗様で、軒廻りは一軒吹寄垂木

△鐘楼に下がる梵鐘 鐘楼越しに眺めた庫裡

△切妻造桟瓦葺で妻入の庫裡(東側)....大棟端に鳥衾付鬼瓦、拝は猪目縣魚、妻飾は笈形付虹梁大瓶束(と思う)

△庫裡に唐破風の玄関があるので客殿または方丈(書院?)と一体の構造?....唐破風玄関の脇から境内を仕切る中門の袖塀が延びている

△玄関の唐破風に乗る獅子口、兎毛通は猪ノ目懸魚....妻飾は虹梁大瓶束、下の梁に大きな本蟇股を配す/庫裡東面にいずれも瓦葺庇を設けた腰高格子戸と両側に格子窓があり、それぞれの庇には支えるように持送を施している

△苔生した前庭に鎮座する摩滅が激しい2基の板碑型石仏....左は右手に五鈷杵を持つ空海か?

△前庭に鎮座する古い墓碑の板碑型石仏や石造物群

◆庫裡の唐破風の玄関の脇から境内を仕切る中門の袖塀が延びている。 中門前の苔生した庭には石造物や松尾芭蕉の句碑などがひっそりと佇む。 中門の中に広がる苔生した庭は、左手の木々から緑の枝が延びていて風情のある佇まいだ。

中門の正面に小棟造りの開山堂、右手に本堂や書院が建つ。 苔庭の保護のためか中に入れず、中門から身を乗り出して撮影した。 開山堂と本堂は禅宗様建築で、正面の白壁に花頭窓があしらわれている。 落ち着いた佇まいの堂宇境内からの禅宗様建築の拝観が叶わず.…残念だった。

△中門前の苔庭に石造物や石碑が佇む

△地面に置かれた中台から上の石燈籠 飾手水鉢

△松尾芭蕉の句碑....芭蕉は元禄三年(1690)の秋に祥瑞寺を訪れた....句碑に刻まれている句は「朝茶飲む 僧静かなり 菊の花」

△境内を仕切る切妻造桟瓦葺の中門と格子窓を設けた白壁の袖塀

△中門に結界棒が置かれていて中に入れず....予約未済のためか苔庭を護るためかは不明

△中門から眺めた苔生した庭の正面に小棟屋根の開山堂、右奥に本堂、手前右手に書院....開山堂は白壁に花頭窓を配す

△基壇上に建つ寄棟造銅板葺の開山堂....開山華叟宗曇と一休宗純の木像が安置されている

△入母屋造桟瓦葺の本堂、右は書院....本堂に本尊釈迦如来様を安置、本堂は大正時代に焼失し昭和八年(1933)に再建

△本殿の手前は桟瓦葺の書院で、裳腰に内縁があり、縁外に沓脱石と井戸がある

△本堂正面の中央間に上に連子を入れた大きな桟唐戸、脇間三間に花頭窓と2つの舞良戸とを配している/書院の内縁傍にある井戸の滑車

庭書院の縁側から眺めた枯山水の庭園....植栽の中の石燈籠と壺....菊や龍の文様がある壺は飾手水鉢の代わりか

庭書院の縁側から眺めた枯山水の庭園....植栽の中の石燈籠と壺....菊や龍の文様がある壺は飾手水鉢の代わりか