【横浜・金沢区】5月24日~7月21日(2024年)に県立金沢文庫で開催された企画展『江戸当世 図上旅行』を鑑賞した。 企画展の散らしによると、「江戸時代、全国に53カ所の関所があり、手形を持たずに関所を避けて通ろうとする「関所破り」は死罪だったので、自由な旅が難しかった庶民は、旅本や絵地図の上での気ままな旅路を楽しんだとものと推される」とある。 この展示では、県立金沢文庫が所蔵する草双紙や絵地図を通して江戸時代の旅の楽しみ方を追体験する…と記されている。

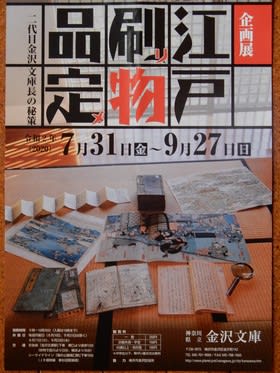

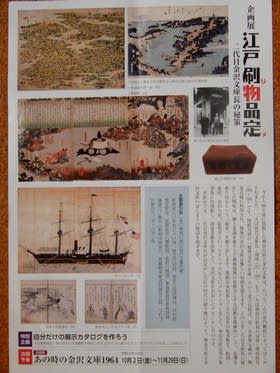

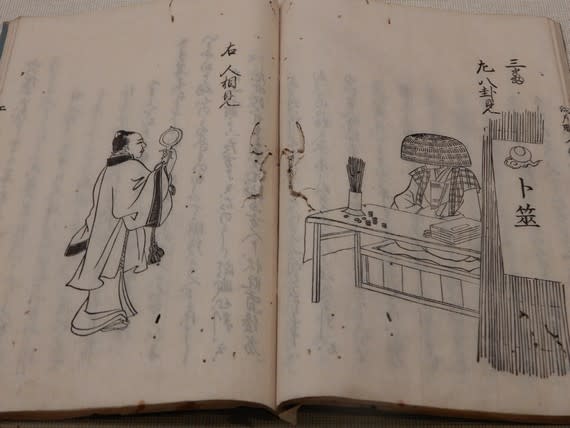

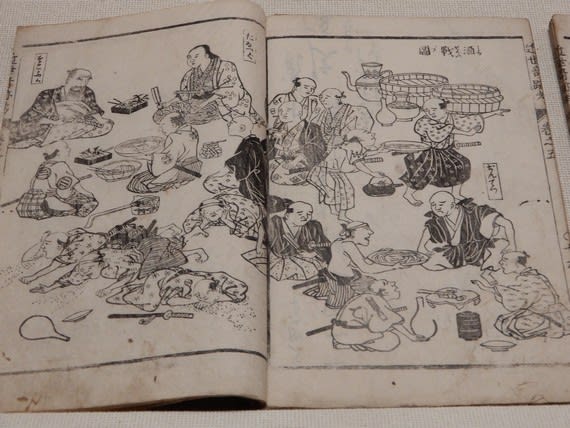

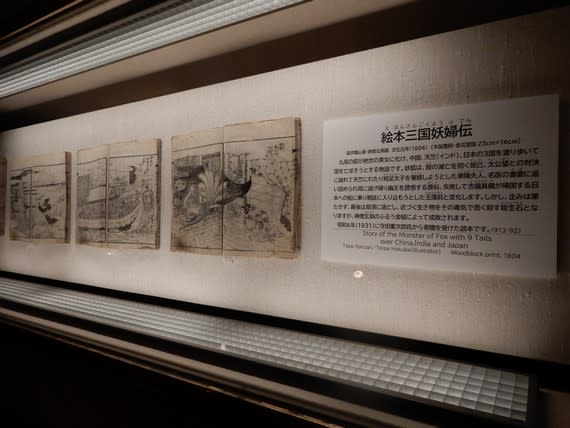

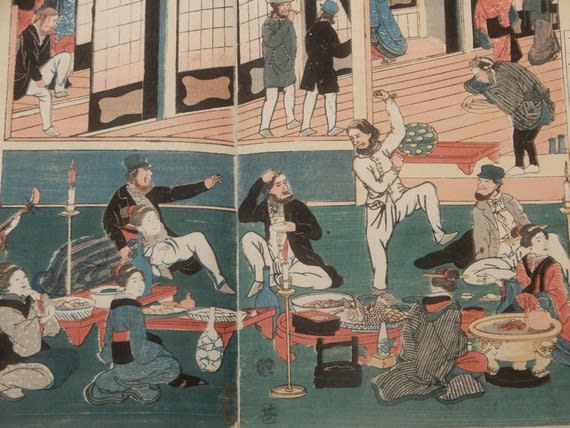

散らしの中に「写真撮影を解禁」の文字を見つけて嬉しくなった。 一般に展示物の撮影はNGなのだが、「本展示期間限定で展示室内の写真撮影を解禁、広報担当としてSNSで投稿を....」と記載されていたのだ。 県立金沢文庫で展示物を撮影するのは、2020年の企画展「江戸刷リ物品定メ」(2020年10月29日投稿)以来で2度目だ。 二階の展示室には江戸時代の資料54点が展示されていたが、当ブログには興味を引いた草双紙や面白い絵地図などに絞って掲載したが、少々天こ盛りのきらいがある....かも。

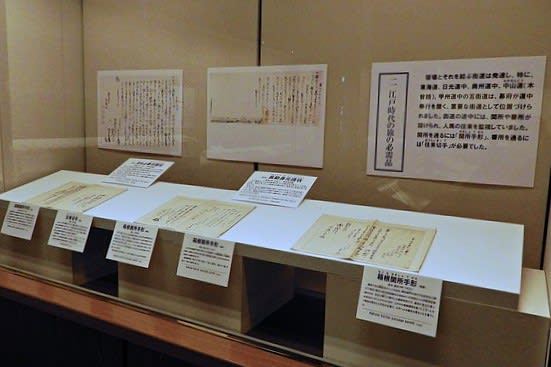

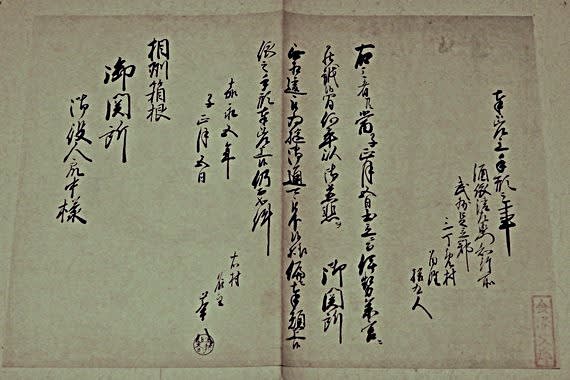

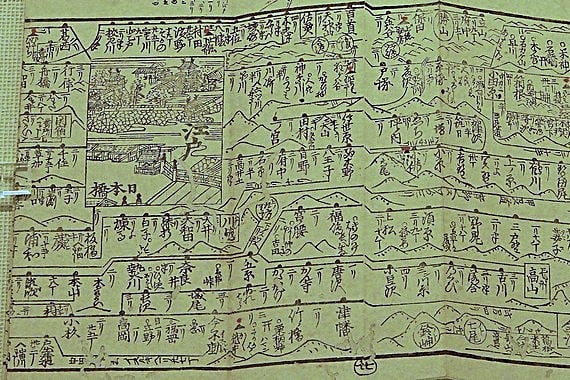

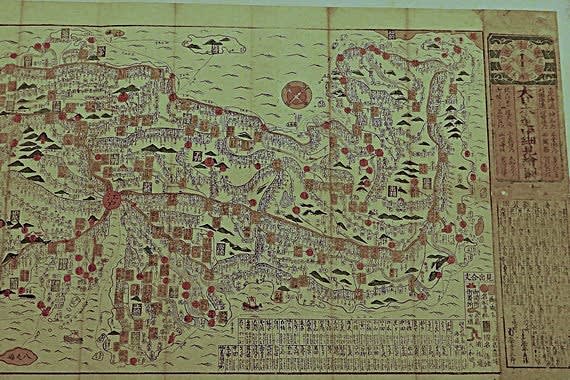

★開館早々の訪問だったが、二階の展示室に上がると来館者はまだご婦人一人だった。 階段を上がった所の展示室の直ぐ右手に「関所手形」と「往来切手」が展示されている。 「往来切手」とは番所を通るための通行証で、「切手」とは切符手形の意だそうだ。 次の展示は1700年代前半に作製された絵地図。 その一つの「日本道中行程記」は折り畳んで持ち歩く陸・海行程図で、朝鮮半島の釜山港から蝦夷にいたる道中の宿駅名と各駅・船着場の距離とが記されていて素晴らしい。

△称名寺境内と繋がるトンネルの中から眺めた県立金沢文庫

△県立金沢文庫の正面入口

△二階展示室の階段上の壁に掲示されている「江戸当世 図上旅行」のポスター

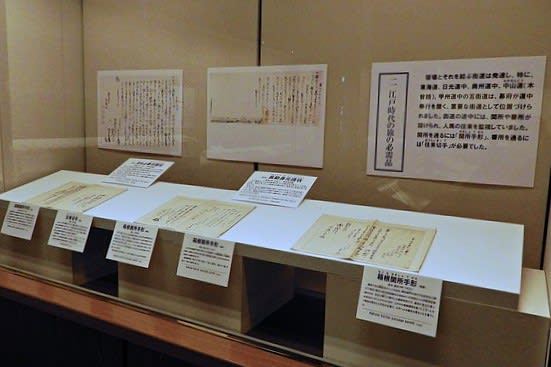

△ポスター前から見た二階展示室....多くの「江戸時代の旅の必需品」が展示されている

△最初の.展示は関所を通るための「関所手形」(4通)と番所を通るための「往来切手」(1通)....参考として壁に「長介身元請状」と「おもよ身元請状」が

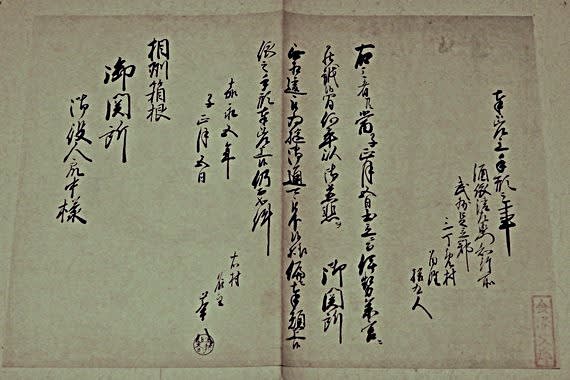

△「箱根関所手形」(複製)....嘉永五年(1852)、伊勢神宮を参詣する百姓9人に発行されたもの

△「箱根関所手」(複製)....(推)嘉永七年(1854)、江戸留守居役・益田伊豆が家来4人を江戸から長門国に赴かせるため発行したもの/「往来切手」....江戸留守居役・志波左転太が主従3人の赴任のため発行したもの

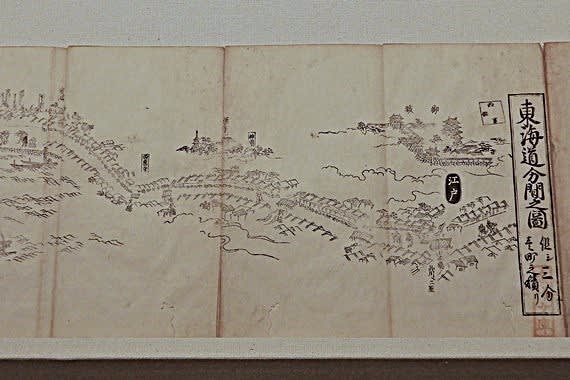

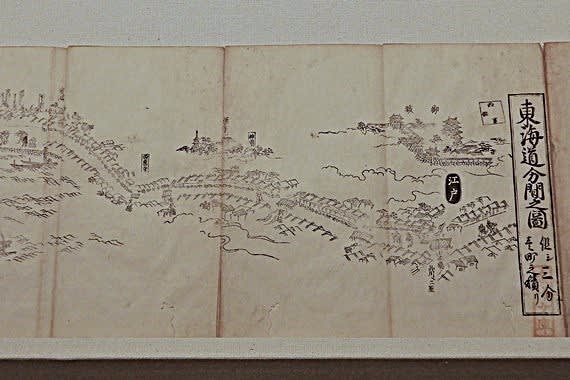

△「東海道分間之図 巻1」....元禄十六年(1703)作で、巻1は日本橋から小田原までの分間絵図....日本橋~京までの道程を描いた絵地図は巻5まである....「分間」とは3分(約1cm)を1町(約110m)とする縮尺の意

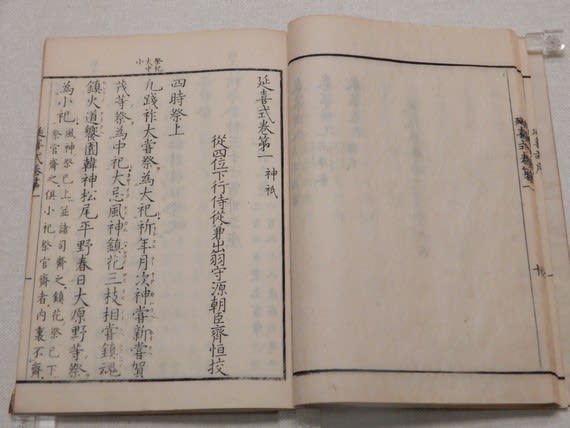

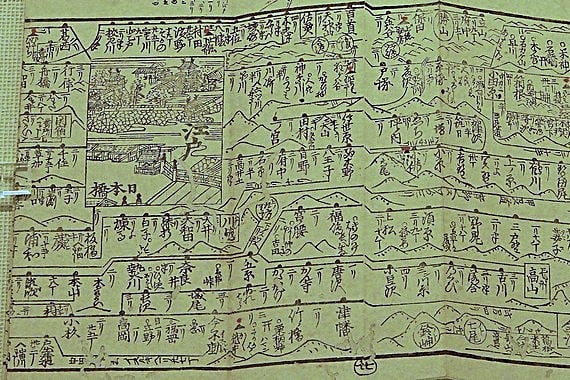

△「日本道中行程記」....享保九年(1724)作で、懐中用の陸・海行程図....「西ハ従朝鮮釜山海對馬壱岐五島平戸」、「東ハ到奥仙臺森〇弘前松前蝦夷ノトロ」の記

△「日本道中行程記」の西端に五嶋、平戸、長崎、諫早などの地名が読み取れる

△「日本道中行程記」の東端に記されている江戸日本橋

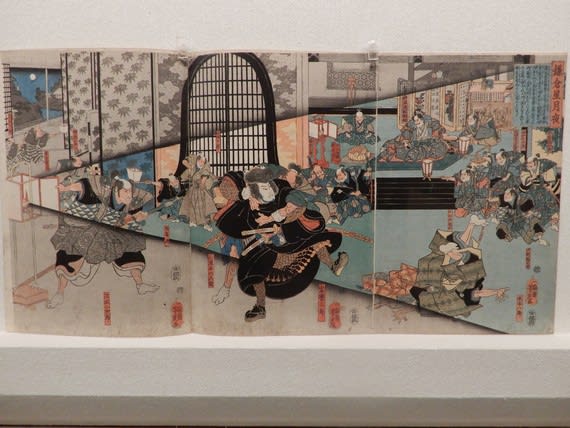

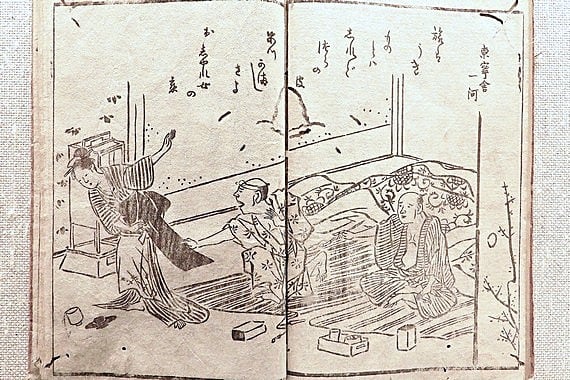

△「東海道名所画帖」....嘉永四年(1851)歌川広重画、東海道の名所を絵と俳諧で巡る句集

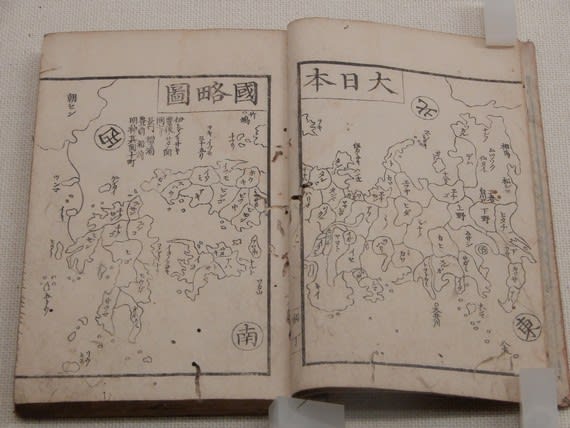

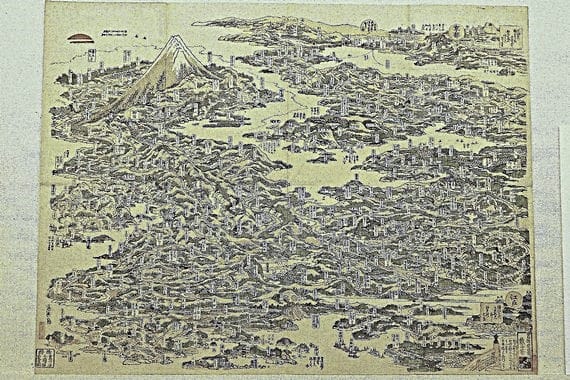

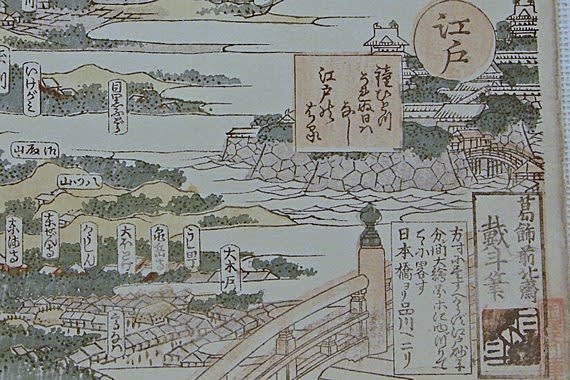

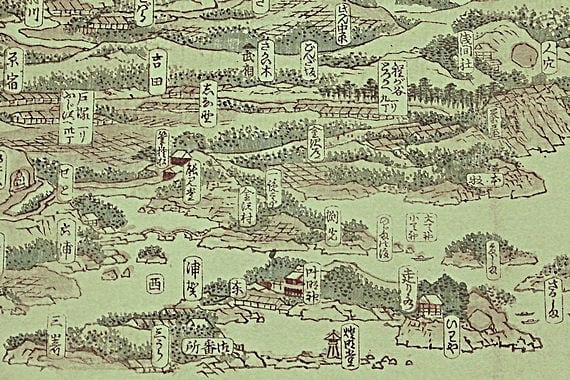

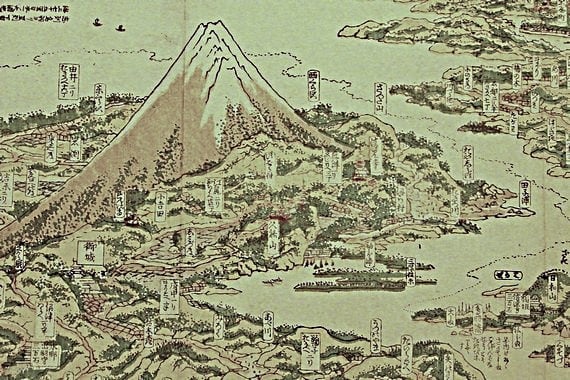

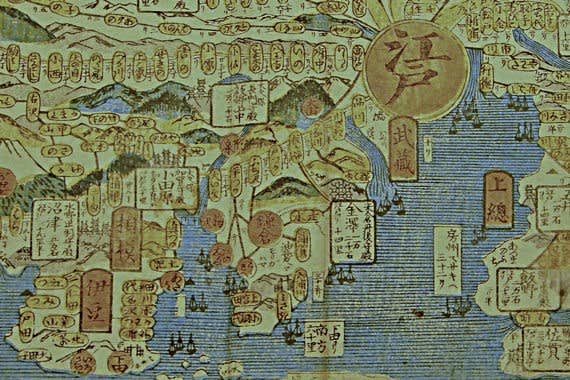

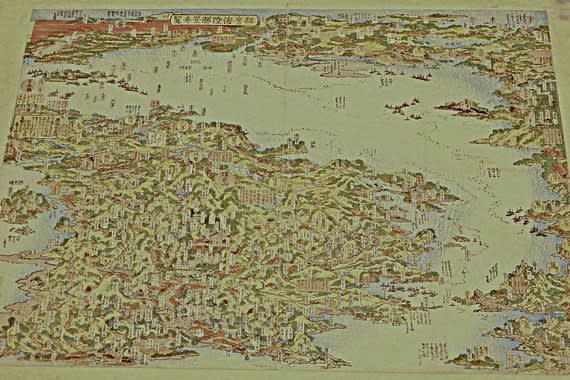

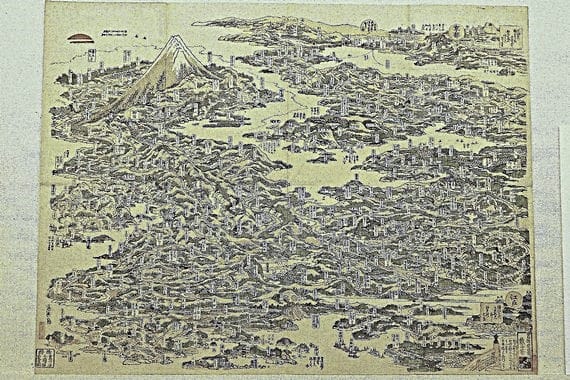

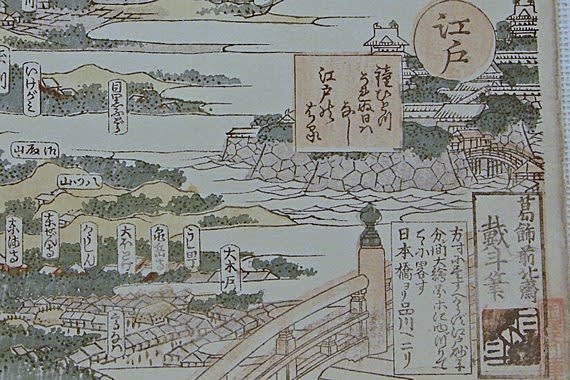

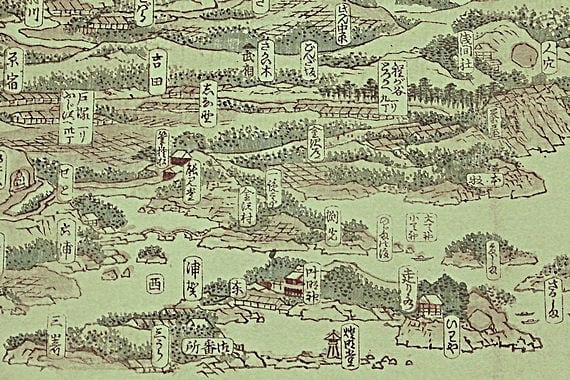

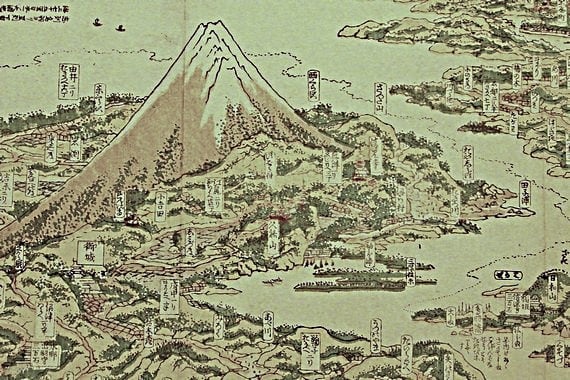

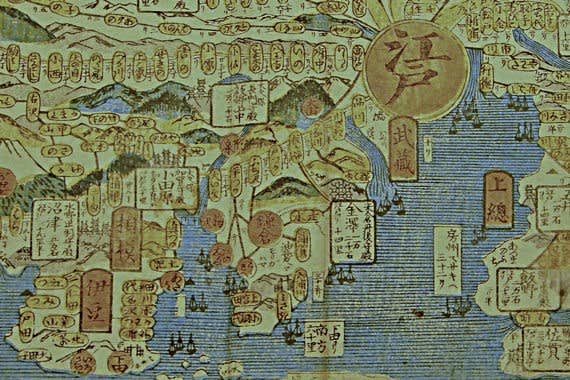

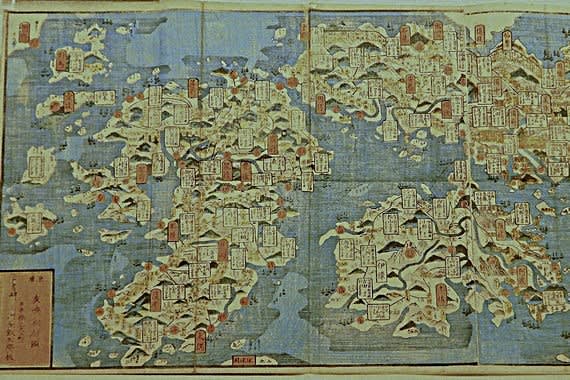

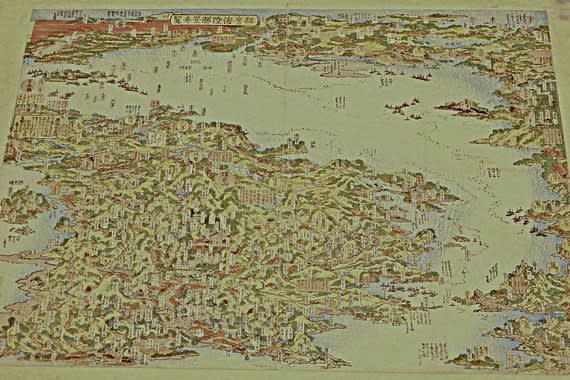

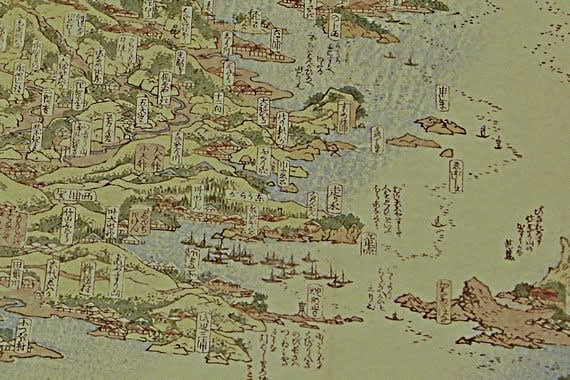

★葛飾北斎画の「東海道名所一覧」は鳥瞰図で、江戸日本橋から京都への東海道を1面に詳細に描いていて流石だ。 神奈川県の現地名が江戸時代の絵図の中にあって嬉しくなった。 また、列島全体を記した「大日本道中細見記」と「大日本道中細見絵図」では、前者は諸街道の宿駅や名所・旧跡を、後者ではさらに御城下・名取寺社・宿名・國名・御関所・御番所・七道などが事細かく記され、また、海路運賃表まで示していて驚いた。

△「東海道名所一覧」....文政元年(1818)葛飾北斎画で、江戸から京都への東海道を1面に描いた鳥瞰図

△「東海道名所一覧」の右下に「葛飾前北斎」と記されている

△「東海道名所一覧」の横浜周辺と三浦半島の絵図....図中に金沢村、能見堂、浦賀、燈明堂、走水などが読み取れる

△「東海道名所一覧」の鎌倉周辺の絵図....図中に光明寺、由比ガ浜、鎌倉、長谷、藤沢などの地名が確認できる

△「東海道名所一覧」の富士山南部の絵図....図中に田子浦、三保松原、久能山、あべ川(安倍川)などが読み取れる

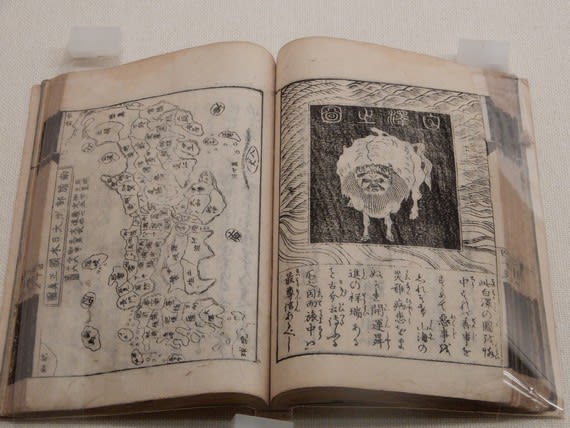

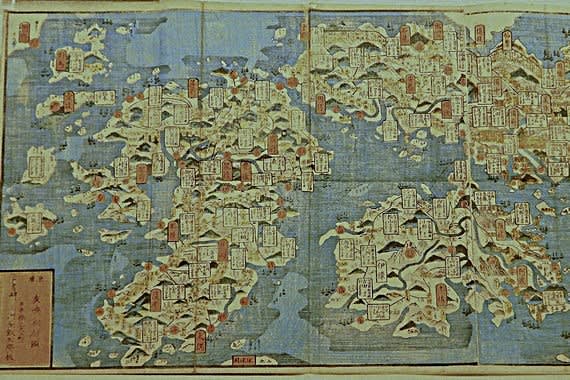

△「大日本道中細見記」....江戸時代友鳴松旭画で、松前(北海道)~五島列島までの諸街道の宿駅や名所・旧跡を記した絵図....宿駅は黄色い丸、名所・旧跡は赤い丸で図示

△「大日本道中細見記」の江戸~沼津までの絵図....図中に金澤、鎌倉、小田原、伊豆、沼津の地名が読み取れる

△「大日本道中細見記」の京都、大坂付近の絵図....図中に伊賀、近江、京、大坂、淡路などの地名が読み取れる

△「大日本道中細見記」の四国、九州そして對馬・壱岐の図....図中に高松、今治、高知、宇和嶋、福岡、長崎、臼杵、熊本などの地名が読み取れる

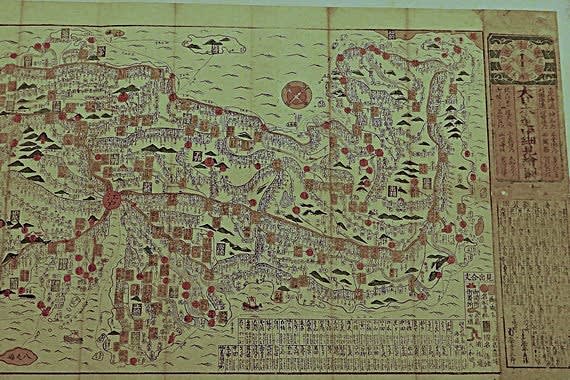

△「大日本道中細見絵図」....弘化四年(1847)作で、折り畳み式の懐中用の絵地図....北は箱館(函館)、南は八丈島、西は五島列島までの陸・海路図....右端下に海路運賃表を標記

△「大日本道中細見絵図」の上総・下総、江戸から掛川までの絵地図....図中に金澤、小田原、沼津、伊豆などが読み取れる

△「大日本道中細見絵図」の京、大坂、なら(奈良)付近の絵地図....図中に近江、伊賀、高槻などが読み取れる

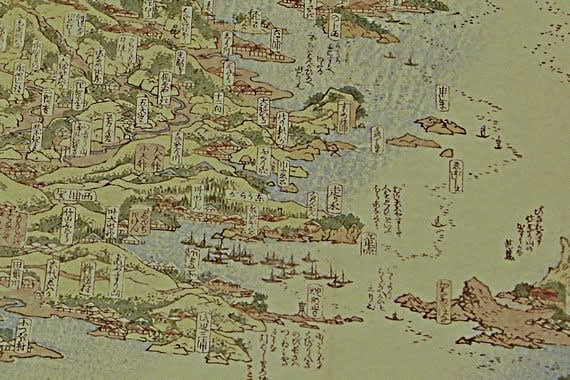

△「総房海陸景勝奇覧」....江戸後期作葛飾北斎画、空から眺めたように描いた鳥瞰図で、江戸内海(東京湾)を挟んで三浦半島を房総半島が囲むように描かれている

△「総房海陸景勝奇覧」の三浦半島の東側半分の絵図

△「総房海陸景勝奇覧」の東端(東京湾側)にのじま(野島)、申しま(猿島)、六ツ浦、走り水、燈明堂などが読み取れる

△「日本沿岸海路図」....文政十三年(1830)作で、本州と四国は旧国名や国境線がなく、色分けは沿岸部のみ国が制していることを示す(九州は国名があり、沿岸部の浦や港名が記されている)

△「日本沿岸海路図」の関東地区で房総半島、江戸、三浦半島、伊豆半島が色分けされている

8月の雨上がりの晴れた日、砂利を敷いた玄関先で休んでいた小っちゃなトカゲを捕まえた。 我が家には日当たりがあまりよくない猫の額よりも小さい庭があり、以前からトカゲが棲みついていて時々姿を見せる。 とはいえ、姿を何度目にしても、トカゲの種類を気にしたことはなかった。 初めて捕まえたトカゲは幼体で、胴頭部は20mmほどだが尾っぽが非常に長く、全長の約2/3はある。 写真で容姿が分かったのでNETで種類を調べてみたら、このトカゲは日本中に広く分布している「ニホンカナヘビ」という名前のようだ。 かなり俊敏に動くのが特徴で逃げ足が速いようだが、簡単に捕まえられたのは、体温調節のために陽の当たる石の上で日向ぼっこでもしていたからだろうか。 それにしても、トカゲなのに何故「ヘビ」という名がついたのか気になって調べてみた…が、幾つかの説があるようでハッキリしない。

8月の雨上がりの晴れた日、砂利を敷いた玄関先で休んでいた小っちゃなトカゲを捕まえた。 我が家には日当たりがあまりよくない猫の額よりも小さい庭があり、以前からトカゲが棲みついていて時々姿を見せる。 とはいえ、姿を何度目にしても、トカゲの種類を気にしたことはなかった。 初めて捕まえたトカゲは幼体で、胴頭部は20mmほどだが尾っぽが非常に長く、全長の約2/3はある。 写真で容姿が分かったのでNETで種類を調べてみたら、このトカゲは日本中に広く分布している「ニホンカナヘビ」という名前のようだ。 かなり俊敏に動くのが特徴で逃げ足が速いようだが、簡単に捕まえられたのは、体温調節のために陽の当たる石の上で日向ぼっこでもしていたからだろうか。 それにしても、トカゲなのに何故「ヘビ」という名がついたのか気になって調べてみた…が、幾つかの説があるようでハッキリしない。

△特徴から「二ホンカナヘビ」というトカゲ....胴頭部は親指の爪の約1.5倍、長い尾っぽは全長の3分の2ほどある

△特徴から「二ホンカナヘビ」というトカゲ....胴頭部は親指の爪の約1.5倍、長い尾っぽは全長の3分の2ほどある

△全身がガサガサした褐色の皮膚で、背部と体側にクリーム色の条線がはいっている

△全身がガサガサした褐色の皮膚で、背部と体側にクリーム色の条線がはいっている