【神奈川・横須賀市】貞昌寺と寺号を改めて堂宇を再建した向井将監正方は江戸幕府の旗本で、南朝水軍の将を祖とし、徳川家の直臣として御船手奉行、御召船奉行のほか走水・三崎奉行などを歴任し、三浦・伊豆の海防の任にあたった。 境内墓所には向井将監正方と妻の墓碑の宝塔が建つ。宝塔の総高は三段台座を含めて約3m余で、笠石下面には墓誌銘文が刻まれている。

◆本堂の外陣と内陣を仕切る虹梁の上の欄間に、笛吹き天女と羯鼓(鞨鼓)を打つ天女の飛天像の透かし彫り彫刻が施されている。 内陣中央に本尊を安置した厨子あり、左右の棚の上に数体の仏像と数柱の位牌が本尊を見守るように鎮座している。

△身舎と向拝の軒先で受けた雨水を流す円筒状の樋は、何故か蓮型天水桶に注いでいない

△引き違いの腰高格子戸からみた外陣と内陣(堂内撮影可)

△外陣と内陣を仕切る眉を切り絵様を彫った虹梁の上欄間に施された精緻な飛天像の透かし彫り彫刻

△右側の飛天像は笛吹き天女

△左側の飛天像は羯鼓(鞨鼓)を打つ天女

△厨子が置かれた内陣....中央に厨子、左右の棚の上に仏像と位牌が安置されている

△本尊が収納されている厨子....御開帳は12年毎の卯年に....脇に小さな如来坐像が鎮座/円光を背負った本尊の延命地蔵尊立像(堂内掲示額写真から拝借)

△厨子に向かって右手に鎮座する数体の仏像

△法界定印(禅定印)を結んで坐す初祖菩提達磨圓覚大師大和尚像/表記が無く不明だが開山僧の坐像か?

△左腕が欠落した如来立像....右手が説法印(上品中生)なので、転法輪印を結んだ印相と推測/厨子に向かって左側に鎮座する仏像3体....円光を背負う地蔵尊立像と2体の如来坐像で、如来像は手が損傷しているようで印相不明

◆格天井の外陣の3方の差し鴨居の上に格子欄間を配している。 東側の下屋は畳敷の廊下で、天井は身舎側は平天井、右半分が垂木現し勾配天井になっている。

△外陣天井は格天井....差し鴨居の上3方向に格子欄間を配している

△東側から見た外陣/東側の下屋は畳敷きの廊下で、天井は身舎側は平天井、右半分は垂木現し勾配天井になっている

◆墓所に江戸幕府の御船奉行などを歴任した向井将監正方とその妻の墓碑である宝塔が並んで建つ。 宝塔はいずれも基壇を含めた塔高が約3mで、ひときは存在感を放っている。 両宝塔の笠石の下面に墓誌銘文が刻まれ、また、夫人の宝塔の正方墓碑側の側面に如意輪観音半跏像が陽刻されているが、まるで正方を見守っているかのようだ。

△墓所入り口の左手に建つ瓦葺き地蔵堂に赤い前垂れをした六地蔵尊像が鎮座....地蔵堂左奥にも4体の石仏が鎮座している

△墓所に建つ向井将監正方夫妻の墓碑の宝塔....正方は幕府船手頭、御召船奉行、走水・三崎奉行などを歴任した江戸幕府の旗本

△左は正方夫人の宝塔....寛文拾年(1670)の造立で、総高は約3.3mで、正面中央に「霊徳院心鑑自照大姉」の刻/△右の向井正方の宝塔....延宝二年(1674)の造立で、基壇を含めた総高は約2.7m....正面中央に「大通院義山浄節居士」の刻

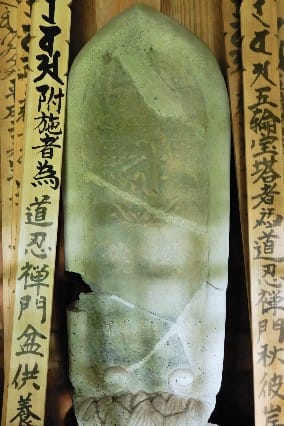

△正方夫人の宝塔の塔身右側面に陽刻された如意輪観音半跏像....笠石下面に墓誌銘文が刻まれている(正方の宝塔にも刻まれている)/蓮華座に鎮座する如意輪観音半跏像....宝冠を頂き、右膝を立て、右手を頬のあたりに添える「思惟」の相、左手は与願印