【栃木・芳賀郡・益子町】南北朝時代の南朝の正平六年(1351)の兵火で災厄に見舞われたが、応永元年(1394)、益子勝直によって堂宇が再建された。 益子氏(本姓は紀といい、紀貫之の後代)は、鎌倉時代から戦国時代にかけて 宇都宮城に城主・宇都宮氏の重臣として活躍した武将だったので、西明寺は宇都宮家からも庇護を受けるようになり、三重塔は宇都宮家宗により建立された。 江戸時代には江戸幕府から朱印状が与えられ、本堂の改修、閻魔道の建立、鐘楼の再建などが行われた。

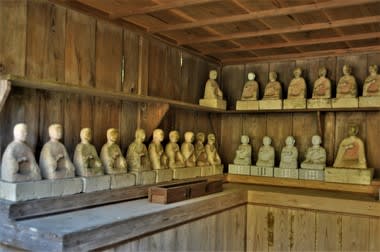

■簡素な茅葺の弘法大師堂には、奉納された約50体の弘法大師坐像が安置されている。 石造りの大師像で、すべて右手に金剛杵、左手に数珠を持つ。 弘法大師ゆかりの霊場「四国八十八箇所」をイメージして88体の寄進が期待されているようだ。

△本堂の前縁から眺めた弘法大師堂(手前))と閻魔堂

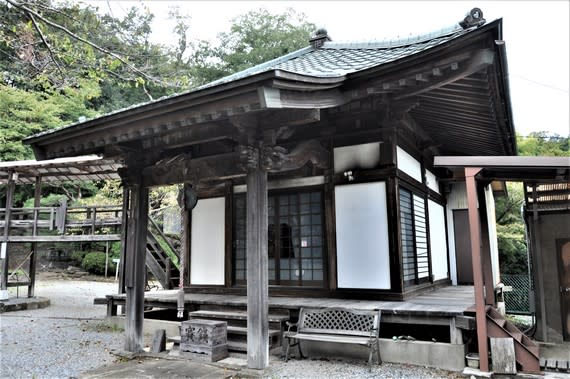

△寄棟造茅葺の弘法大師堂....建立年不詳

△外壁は背面と両側面に縦羽目板を張った造りで、堂内には大師像を祀るコの字に配置した二段の棚がある

△天井は格天井....弘法大師堂内に約50体の石造り大師坐像が整然と鎮座

△右手に金剛杵(五鈷杵)、左手に数珠を持つ弘法大師像....四国八十八カ所霊場をイメージして八十八体の寄進が期待されているようだ

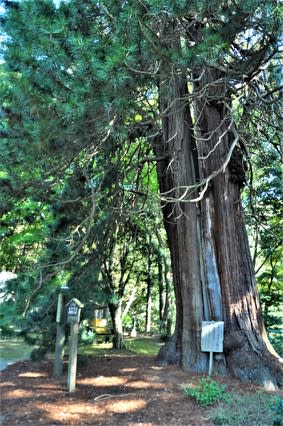

△本堂に向かって右側の境内に聳え立つ推定樹齢800年の高野槇....承元三年(1209)に本堂再建の記念として宇都宮景房が植樹....樹高30m、周囲5.42m、枝張12mで北関東で最大級/高野槇の近くに赤子を抱いて鎮座する慈母観音像

△嘉永三年(1850)造立の石碑....「中〇〇〇碑」と刻まれているが読めず....左右には坂東三十三観音霊場の本尊石仏が並んでいる

△石碑右側の舟光背形石仏群....光背に刻まれている坂東十番、十一番、十二番などが確認できる

△閻魔堂を見守るようにして鎮座する修行大師像

△閻魔堂の脇から眺めた弘法大師堂と本堂....弘法大師堂の側面は縦羽目板張りで内法貫や腰貫、地貫がある

△閻魔堂に向かって鎮座する行脚姿の弘法大師像....左手は「萬霊供養塔」で上部にキリーク(阿弥陀如来)の種子を配す

■最後は楽しみにしていた「笑い閻魔」の拝観で、格子窓から閻魔堂の中を覗くと....いましたいました、左手を前にひろげて笑っている閻魔様が。 約400年前に造立された閻魔王を含めた五体の彩色仏像だが、造立時に施された彩色のままだとすると見事というほかない。 閻魔王がなぜ笑っているのかNETで調べてみたが、どうも三回唱える「地蔵菩薩の真言」の中に3つ連続する梵字「ha」(「カ」と読む)に由来するようだ。 つまり、「ha」が3つ並んで「ha ha ha」となり、「ははは」と笑いの声になるから閻魔様も笑っているようだ。 いままで憤怒の形相の閻魔王しかみたことがないので、初めてみる珍しい笑う閻魔様には何か癒されるものを感じた。

△楼門前から眺めた閻魔堂....堂内に五体の仏像(閻魔大王、善童子、悪童子、奪衣婆、地蔵尊)を安置

△寄棟造茅葺の閻魔堂....正徳四年(1714)の創建で、寛保三年(1743)の再建

△閻魔堂は三間四方で、正面は全て蔀戸風格子窓と板張りの腰壁

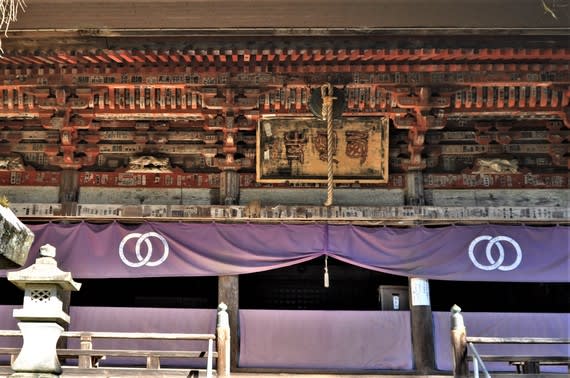

△周囲に榑縁を巡らす....頭貫の上の柱間に奉納額が掲げられている/側面は縦羽目板張りで内法貫や腰貫、地貫があり、手前一間に板扉の入り口がある

△軒廻りは一軒繁垂木で組物は出三ツ斗....中備は扁額や奉納額があって確認できずだが、左側面にはない

△閻魔堂に鎮座する木造の閻魔王坐像と両脇侍立像....寛永十年(1633)造立の彫刻

△掌善童子(右)後方に地蔵菩薩像が、掌悪童子(左)後方に閻魔大王の妹の奪衣婆像が鎮座している

△「笑い閻魔」と呼ばれる閻魔大王坐像....彫刻手法は大胆にして精美....約390年前の造立だが当時のままの彩色ならば素晴らしい/閻魔王は地蔵菩薩の化身

△地蔵菩薩が従えた眷属の掌悪童子像(左)と掌善童子像(右)/掌善童子像の後方に円光を背負う地蔵菩薩像が少しだけ見える