【横浜・中区】「山手234番館」は”横浜山手西洋館”の一つで、昭和二年(1927)頃、外国人向けの集合住宅(アパートメントハウス)として現在地に民間業者によって建てられた。 民間の事業ではあるが、大正十二年(1923)の関東大震災で壊滅した横浜の復興事業の一つとして、震災で横浜を離れた外国人に戻ってきてもらうために建てられとされる。

第二次世界大戦後の占領軍による接収を経て、昭和五十年代頃まで外国人向けアパートメントとして使用された。 平成元年(1989)、横浜市が歴史的景観の保全を目的に取得し、保全改修工事を行って平成十一年(1999)から一般公開された。 建設当時は、3LDKで同じ間取りの4世帯の住宅で、中央の玄関ポーチを挟んで対照的に向かい合い、上下に重なった造り。

◆エリスマン邸を見学した後、斜め前の山手本通り沿いに建つ山手234番館に。 正面の間口全体に設けられたバルコニーを支える石柱群は、まるで神殿に立ち並ぶ円柱のようだ。 一部の柱は、中ほどがふくだんだエンタシスのように見えるが....。

大きく「234」と彫られた門柱から入り、石柱が建ち並ぶテラスに。 テラス中央の玄関ポーチに4つのドアがコの字に接近して配置されていて、まさに四世帯の集合住宅だったことを感じさせる。 中に入ると、居間で数人の人が慌ただしく何かの準備を行っていた。 それは某テレビ局の撮影隊で、機材が置かれた居間は落ち着かないので、居間の奥隣の台所から見学を始めた。

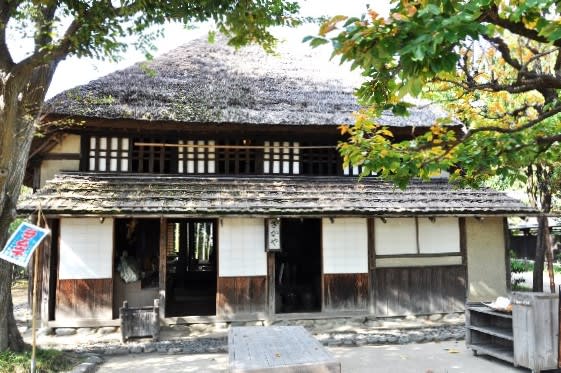

△昭和二年(1927)頃に外国人向けに民間業者によって建てられた4世帯の集合住宅(創建当時想像再建)

△正面の間口全体に設けられたバルコニーとテラス....バルコニーを支える石柱群はまるで神殿に立ち並ぶ円柱のようだ

△身舎正面のテラスに林立する石柱の一部は、中ほどがふくだんだエンタシスのように見えるが....気のせいか

△縦格子の装飾が施されたバルコニー.は計10本の石柱で支えられている....柱上に台輪のようなものがある

△建物の左側面(北側)....全て上げ下げ窓で、一階の窓には緑に塗られた鎧戸が備えられている

△バルコニーは展示室の創建当時想像模型では中央の玄関前だけだ

△建物の右側面(南側)....左右両側面に壁に這わせた煙突がある

△テラス中央の玄関ポーチに4つのドアが配置....四世帯の集合住宅として建てられた名残

◆台所に入ると直ぐに流し台に置かれた珍しい調理器具が目に留まった。 大型のアラジンのランプを思わせるような外観で、調べたらロシア製の「湯沸かし器」とのこと。 かなり貴重なものらしい。

△居間の奥隣の台所

△流し台に置かれている電気ポットとロシア製の湯沸し器(サモワール)

◆台所の奥に2つの個室があり、手前はパンフに個室と記されているが「旧婦人の間」で、箪笥、三面鏡ドレッサーなどが...。 奥の展示室には創建当時想像模型などが展示されている。

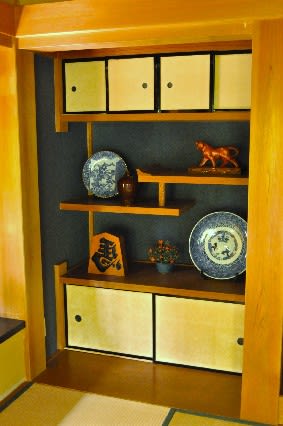

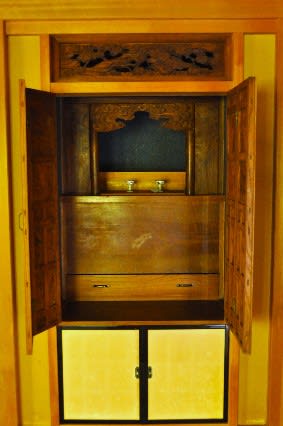

居間に戻ると撮影隊の機材が片付いていたので見学。 パンフでは居間とされているが、居間兼ダイニングのようで、両者を仕切りように2本の柱を繋ぐアーチがある。 居間側には暖炉やスチーム暖房が備えられ、米国製と日本製の2つの蓄音器そして大きな棚がある。 日本製の蓄音器は大正中期のもので、菊花デザインの9枚のパネルからなるオーク材のホーンは趣がある。 見学できた内部は一部だが、集合住宅時代の生活感が全く感じられず残念。 創建当時を想像しての復元なので仕方ないか....。

△台所の隣の個室(旧婦人の間)....上げ下げ窓

△重厚そうな整理ダンス 丸い鏡で楕円形の三面鏡ドレッサー

△左奥の個室(展示室)

△展示室の中央に創建当時の想像模型が置かれている

△創建当時の想像模型....セメント瓦が葺かれた屋根の形や間取りがよくわかる

△昭和七年(1932)製造の米国シンガー社製ミシン

△玄関を入って直ぐ左手の居間兼ダイニング....テラス側にスチーム暖房を設備

△フローリング床の居間

△壁に設けられた暖炉....左は米国製蓄音器で、1928年製の「ビクトローラVV8-9型蓄音器」....彫刻飾りがあるオーク材製キャビネットの扉を開けると下部にレコード収納棚

△居間とダイニングを仕切るように20cm幅のアーチが2本の柱を繋げている....奥隣は台所

△居間の通路側に置かれた大きな棚と蓄音器

△棚に展示されているコーヒカップや絵皿など/蓄音器は大正中期製の「ニッポノフォン35号」(日本蓄音器商会製)....ホーンはオーク材で、菊花デザインの9枚のパネルからなる

△明治期の横浜を描いた絵皿