【和歌山・和歌山市】「日本書紀」には、御祭神・五十猛命が父神・素盞鳴尊の命を受けて日本国土に木種を播いて青山と成した植樹神と記されている。 このことから五十猛命は「木の神」として慕われ、木の神様の住む国ということでこの地は「木の国」と呼ばれ、やがて「紀伊国」と成った。 平安後期に28年に渡って院政を敷いた鳥羽上皇が山東荘を新義真言宗の根来寺に寄進したことから根来寺と深い関係を築いた。

安土桃山時代の天正年間(1573~1592)、織田信長と羽柴秀吉の紀州征伐での根来攻めにより、伊太祁曽神社も戦禍に巻き込まれて被災したが、後に豊臣秀吉の異父弟・羽柴秀長により社殿が再建が成された。

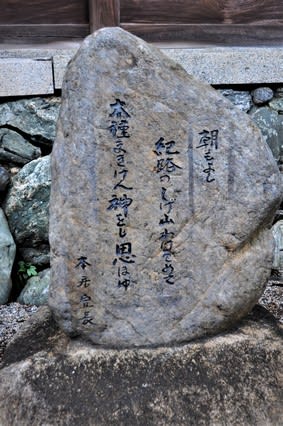

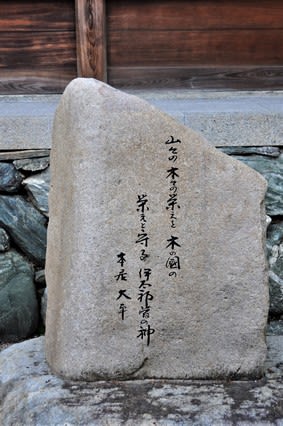

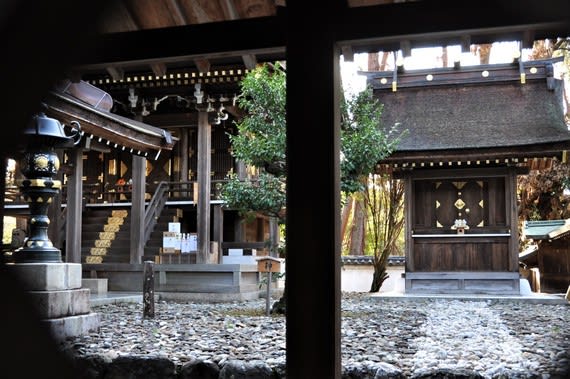

■拝殿から社殿を眺めると、正面中央に檜皮葺、左右に銅板葺の3つの神門が連なって建つ。 神門の左手の奥に鎮座する蛭子神社と氣生神社を先に拝観。 蛭子神社の社頭に「霊石 おさる石」と木造の「龍神」像があるが、精緻な「龍神」像はチェンソーで制作とあり驚いた。 三方を木製玉垣で囲んだ中に鎮座する氣生神社には、祭神「五十猛命 荒御魂」が祀られている。 氣生神社から神門に戻る。中央の神門の石段下に、国学者の本居宣長と本居大平の歌碑がある。

△右の翼廊から眺めた社殿境内前の菱格子を入れた3つの神門....左奥に蛭子神社が鎮座

△切妻造銅板葺の蛭子神社....明治政府の合祀令によって近隣の神社を合祀した

△蛭子神社前に鎮座する猿の顔に見える「霊石 おさる石」と木造「龍神」/木造「竜神」はチェンソーカービング制作

△社殿に向かって左側に鎮座する氣生神社(摂社)....祭神「五十猛命 荒御魂」を祀る

△氣生神社本殿は大棟に外削ぎの千木と2本の堅魚木を乗せた一間社春日造銅板葺(切妻造、照屋根、妻入り)/母屋と庇の軒はいずれも二軒繁垂木....庇に唐派風を設け、擬宝珠高欄付き切目縁そして側縁の奥に板張りの脇障子

△塀越しに眺めた大棟に外削ぎの千木と堅魚木4本を乗せた主祭神本殿と外削ぎの千木と堅魚木3本を乗せた都麻津比賣命社殿

△乱積みの石垣の上に連なって建つ3つの神門

△中央は主祭神の神門、向かって右隣は左配神・大屋都比賣命、左隣は右配神都麻津比賣命の各神門

△中央神門の石段下の石垣の前に置かれた本居宣長と居大平の歌碑....本居大平は宣長の養子となった江戸後期の国学者/伊太祁曽神社を詠んだ本居大平の歌碑....本居大平は宣長の祖述に務め、宣長の実子の本居春庭失明後に家督を継ぎ、紀州徳川家に仕えた

■連なる3つの神門の全ての門扉と壁には菱格子が入っていて、格子の隙間からいずれも流造りの主祭神の本殿と2配神の相殿が見える。 相殿を拝観していて千木が気になった。 配神は素戔嗚尊の二人の妹だが、女神は内削ぎの千木なのだが本殿と同じ外削ぎになっていたからだ。 社殿を拝観していたら、祈願祈祷を受ける親子とみられる二人の黒服姿の女性が神主とともに左脇殿の神門の横から社殿境内に..…。

社殿の右隣に神饌所、少し離れて古民家風造りの有功殿、そして北側の参道の先の境内に小さな窓しかない建物が建つ。 小さな窓しかない建物は宝庫とみられるが、牛蒡注連縄が張られた入口に「萬歳壽而康」の木札が掛かっているので違うかな?

△主祭神の神門は切妻造檜皮葺....両側の配神の神門は銅板葺

△主祭神の神門の扉は飾金具を施した両折両開の腰高菱格子戸

△東面で建つ本殿....側縁奥に板張りの脇障子

△流造檜皮葺の本殿....三間の中央間に板扉、脇間は蔀風の窓....軒廻りは二軒繁垂木、組高欄付き切目縁

△右配神・都麻津比賣命を祀る脇殿前の流造銅板葺の神門

△都麻津比賣命を祀る流造檜皮葺の相殿

△左配神・大屋都比賣命を祀る脇殿前の流造銅板葺の神門

△大屋都比賣命を祀る流造銅板葺の相殿

△神饌所への石段の前から眺めた神門前の境内....左は吹き放しの割拝殿

△大屋都比賣命を祀る脇殿前の門横から社殿内に入る祈願祈祷を受ける参詣者/脇殿前の神門の拝は蕪懸魚、妻飾は豕扠首

△社殿に向かって右側に建つ入母屋造銅板葺の神饌所(確か)

△簡素な造りの神饌所....建物の前に雪見燈籠が佇む

△入母屋造本瓦葺の有功殿....入口の庇を設けるため屋根の一部を欠け落としている

△古民家風の造りの有功殿....正面は格子窓、腰高格子戸、切目縁で一部に連子欄間を設けている

△割拝殿前境内から北側の境内への参道

△入母屋造本瓦葺の建物は小さな窓しかないので宝庫とみられる?

△牛蒡注連縄が張られた入口に、長生きで健康であることの意味の「萬歳壽而康」の木札が掛けられている