【中国・北京市】現在の「万里の長城」は中国統一を果たした秦の始皇帝による建造で、匈奴(モンゴルを中心に活躍した遊牧騎馬民族)の侵略から領土を守るため、紀元前214年から建造を始めた。 現存する万里の長城の総延長は約7,300キロメートルで、西は嘉峪関の砂漠から東は渤海まで続いている。 「万里の長城」の中で、八達嶺長城は、北京市から約75km離れた北西部延慶区にある関所・「居庸関」の北に位置し、現在の遺構は明代に建設(改修)された。 八達嶺長城の全長は約3,700メ-トルで、高さは平均で7.8メートル、上面の幅は約5.8メートル、底面・側面(壁面)・上面は煉瓦造りで、内部は突き固めた土とのこと。 また、土台部分は重さ500kgの巨大な花崗岩で築かれているようだ。 長城の頂面の両側に煉瓦積みの欄干が設けられているが、外側の欄干は匈奴からの防護のため内側よりも高くなっていて、さらに一定間隔で射撃や監視のための切込みが入っている。 北京に近い八達嶺長城は、首都防衛と同時に王朝の威厳を示す目的もあって特に堅牢に造られているらしい。

【中国・北京市】現在の「万里の長城」は中国統一を果たした秦の始皇帝による建造で、匈奴(モンゴルを中心に活躍した遊牧騎馬民族)の侵略から領土を守るため、紀元前214年から建造を始めた。 現存する万里の長城の総延長は約7,300キロメートルで、西は嘉峪関の砂漠から東は渤海まで続いている。 「万里の長城」の中で、八達嶺長城は、北京市から約75km離れた北西部延慶区にある関所・「居庸関」の北に位置し、現在の遺構は明代に建設(改修)された。 八達嶺長城の全長は約3,700メ-トルで、高さは平均で7.8メートル、上面の幅は約5.8メートル、底面・側面(壁面)・上面は煉瓦造りで、内部は突き固めた土とのこと。 また、土台部分は重さ500kgの巨大な花崗岩で築かれているようだ。 長城の頂面の両側に煉瓦積みの欄干が設けられているが、外側の欄干は匈奴からの防護のため内側よりも高くなっていて、さらに一定間隔で射撃や監視のための切込みが入っている。 北京に近い八達嶺長城は、首都防衛と同時に王朝の威厳を示す目的もあって特に堅牢に造られているらしい。

●八達嶺長城の登城口の入り口に、「国家重点風景名勝区」と大きな自然石に「八達嶺」と刻まれた標石がある。 登城口前からは稜線を這う龍の背のようにみえる長城が遠望でき、長城途中に設けられた幾つかの望楼が見える。 登城口から南側の稜線に延びる長城を「男坂」、北側の稜線に延びる長城は「女坂」と呼ばれ、比較的緩やかな勾配の「女坂」を散策(南側の「男坂」は勾配が急らしい)。 長城の途中には「敵台」と呼ばれる望楼があり、登城口から「女坂」には北一楼、北二楼....と続く。

△バスの車窓から眺めた八達嶺の北側の万里の長城

△バスの車窓から眺めた八達嶺の北側の万里の長城

△八達嶺長城の登城口前に設けられた「国家重点風景名勝区」と大きな自然石に「八達嶺」と刻まれた標石

△八達嶺長城の登城口前に設けられた「国家重点風景名勝区」と大きな自然石に「八達嶺」と刻まれた標石

△城楼の「居庸関」は古代の関所で、明代の弘治十八年(1505)の建造

△城楼の「居庸関」は古代の関所で、明代の弘治十八年(1505)の建造

△登城口前から眺めた女坂

△登城口前から眺めた女坂

△登城口の前の広場から眺めた女坂と呼ばれる長城

△登城口の前の広場から眺めた女坂と呼ばれる長城

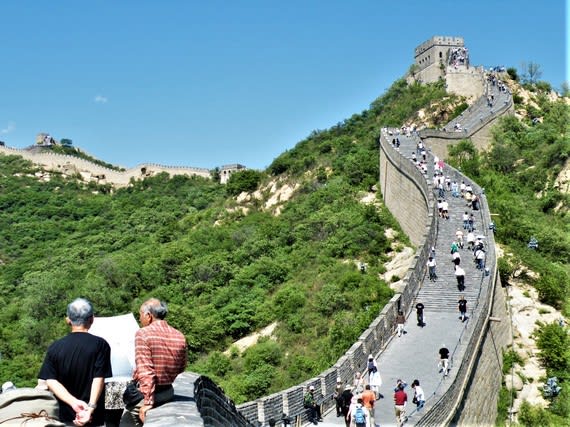

△登城口の上から望む八達嶺長城の女坂の楼閣....手前から北一楼~北四楼の楼(敵台)が続く

△登城口の上から望む八達嶺長城の女坂の楼閣....手前から北一楼~北四楼の楼(敵台)が続く

△手前から北一楼から北四楼....その奥にさらに幾つかの楼がみえる

△手前から北一楼から北四楼....その奥にさらに幾つかの楼がみえる

△北二楼から北三楼への通路....右側(内側)の壁は柵の役割だけだが、左側の一定間隔で切込み(銃眼?)を設けた壁は右側よりも高くして外敵の侵入を防ぐ防護壁の役割を担っている

△北二楼から北三楼への通路....右側(内側)の壁は柵の役割だけだが、左側の一定間隔で切込み(銃眼?)を設けた壁は右側よりも高くして外敵の侵入を防ぐ防護壁の役割を担っている

△北一楼から眺めた北二楼、北三楼そして北四楼

△北一楼から眺めた北二楼、北三楼そして北四楼

△北三楼....まさに堅牢な砦を思わせる造り

△北三楼....まさに堅牢な砦を思わせる造り

△北三楼の敵台から眺めた北四楼/北二楼と北三楼の間から撮影した北四楼

△北三楼の敵台から眺めた北四楼/北二楼と北三楼の間から撮影した北四楼

△北三楼から眺めた北四楼

△北三楼から眺めた北四楼

△北三楼から延びる北四楼への通路

△北三楼から延びる北四楼への通路

△北四楼手前の通路は急峻な石段になっている

△北四楼手前の通路は急峻な石段になっている

△北四楼直前の石段は狭く更に急峻で、真ん中に手摺りが設けられている

△北四楼直前の石段は狭く更に急峻で、真ん中に手摺りが設けられている

△北四楼直前の石段は更に狭く、かなり急峻な造り

△北四楼直前の石段は更に狭く、かなり急峻な造り

△北四楼から眺めた登場口と南の稜線(左上)に延びる南坂

△北四楼から眺めた登場口と南の稜線(左上)に延びる南坂

△北四楼から眺めた北五楼以降の楼(敵台)

△北四楼から眺めた北五楼以降の楼(敵台)

△北四楼から北五楼への通路

△北四楼から北五楼への通路

△北五楼と左奥の山頂に建つ敵台は北九楼(と思う)

△北五楼と左奥の山頂に建つ敵台は北九楼(と思う)

△北五楼~北七楼....右奥の高い位置に建つ楼は北九楼(と思う)

△北五楼~北七楼....右奥の高い位置に建つ楼は北九楼(と思う)

△北五楼から眺めた北六楼と北七楼

△北五楼から眺めた北六楼と北七楼

△北四楼から眺めた男坂(八達嶺の南側の万里の長城)

△北四楼から眺めた男坂(八達嶺の南側の万里の長城)