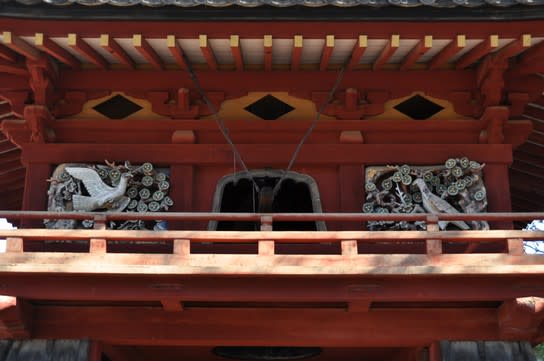

【埼玉・川越市】江戸時代に入ってからも川越藩歴代藩主の崇敬を受け、酒井忠勝、堀田正盛、松平斉典が社殿の造営を行った。 特に、江戸彫りといわれる精緻な彫刻が施された本殿は、当時の城主松平斉典の寄進により7年の歳月を掛けて天保十三年(1842)に建立された。

氷川神社の摂社である八坂神社の本殿は、寛永十四年(1637)に建立された江戸城二の丸にあった東照宮を、明暦年間(1655~1658)に川越城内に三芳野神社の外宮として移築され、明治になって八坂神社の本殿として現在地に再移築された。

社務所の右隅に、薄っすらと苔生した狛犬に護られて柿本人麿神社が鎮座する。 狛犬は、阿吽両形いずれも巻毛が殆どなく、頭頂に窪みがある。 また、阿形が踏みつける玉に縦線が彫られているなど、興味深い狛犬だ。

境内の西側には東面で江戸期建立の舞殿、待合所、そして八坂神社の左手や奥の木立の中に21社の境内社が整然と並んでいて、まさに八百万の神々のご鎮座だ。

氷川神社の右手に釣燈籠が下がるL字型の回廊があり、回廊の北側に平成元年建立の平成殿そして護国神社が並んでいる。 護国神社は、神明鳥居と外削ぎの千木と5本の堅魚木を乗せた神門の奥に鎮座。 狭い境内に「義勇奉公碑」が立ち、洒落た四脚台座に鎮座する勇ましい顔の狛犬に護られた明神造りの社殿には、西南ノ役以降の川越出身の英霊2970柱が祀られている。

境内の東側に「大鳥居」と呼ばれる巨大な朱塗りの明神鳥居が建つ。 木造の鳥居で15メートルの高さがあり、木造としては国内随一の規模らしい。 額束に掲げられた額の社号は勝海舟の直筆とのこと....感慨深い。

△社務所脇に鎮座する境内社の柿本人麿神社....柿本人麻呂を祭神とした旧武蔵国唯一の神社

△切妻造りの覆屋に鎮座する柿本人麿神社の社殿/切妻造(流造)柿葺で向拝に唐破風を設けた社殿....母屋柱は丸柱、向拝柱は面取角柱、逆蓮頭高欄を設け階の下には浜床

△柿本人麿神社前に鎮座する少し苔生している狛犬は享保三年(1718)の造立....阿形吽形いずれも頭頂に窪みがある/巻毛が殆どない古式な姿の狛犬....阿形の前左脚を乗せている玉に縦線が彫られている

△流造杉板葺(と思う)で、屋根に千鳥破風を乗せ軒唐破風を設けている....軒廻りは二軒繁垂木、向拝の水引虹梁上に4つの出組、中央に脚間に彫刻を配した本蟇股

△柿本人麿神社前の小さな坪庭に佇む石尾燈籠と飾手水鉢/山上憶良の歌碑

△入母屋造銅板葺の舞殿....宝永元年(1704)の建立で、御囃子や奉納芸能などが催される

△軒廻りは一軒繁垂木、拝は変形の蕪懸魚で妻飾は狐格子....正面と側面に擬宝珠高欄付き廻縁、側面奥に脇障子

△鏡板に1本の老松、脇障子には松や鶴などが描かれている

△切妻屋根の待合所....明治十六年(1883)に川越の文学愛好家らによる建立

△待合所の奥(西側隅)に整然と鎮座する境内社群....左から稲荷神社、日吉神社、加太栗島神社、菅原神社、松尾神社

△左から馬頭観音、八幡神社、小御嶽神社

△覆屋に鎮座する稲荷神社と春日神社....石灯籠は元禄九年(1696)の造立

△覆屋に沢山の神使の狐に守られて鎮座する稲荷神社/春日神社

△左から子ノ権現社、疱瘡神社、厳島神社、水神社、嶋姫神社、雷電神社

△入母屋造銅板葺の簡素な覆屋に鎮座する三峯神社(左)と蛇霊神社/三峯神社の社殿....主祭神は伊弉諾命と伊弉冉命で眷属は猿だが、何故か狐?

△御嶽神社、三笠山神社、一心晃炅神などが鎮座/琴平神社

△転びのある神明鳥居と外削ぎの千木と5本の堅魚木を乗せた神門の奥に護国神社が鎮座

△流石に護国神社らしく、門前に奉納された幟旗のようなものを供えた武器

△明神造銅板葺で平入りの護国神社社殿....明治十四年(1881)、招魂社として建立、西南ノ役以降の川越出身の英霊2970柱を祀る

△社殿前に鎮座する勇ましい顔の狛犬(造立年不詳)....吽形は足元に立ち上がる子獅子/阿形は球を踏む....いずれも花の彫刻を施した洒落た四脚台座の上に鎮座

△護国神社境内に立つ「義勇奉公碑」 △大棟に外削ぎの千木と5本の堅魚木が乗る

△両妻に棟持柱、破風の拝み近くに計8本の小狭小舞(鞭掛)がある

△周囲に組高欄付き廻縁....側面と後方の壁は校倉造り

△境内の南側に鎮座する水神社と御神水と戌岩....御神水は境内地下の水脈から汲み上げている

△境内東側の氷川会館側に立つ木製の大鳥居(高さ15メートルで、木製鳥居では国内随一の規模)....明神鳥居で平成二年(1990)の造立で扁額の社号は勝海舟の直筆