【岡山・岡山市】西大寺は、日本三大奇祭の一つに数えられる有名な「会陽(裸祭り)」で知られる。 開山安隆上人が奈良東大寺から伝えた修二会(会陽・毎年2月の第3土曜日)がまわしを絞めた裸の男衆が宝木を奪い合う姿になったのは、室町時代の永正七年(1510)で、僧忠阿が修正会の結願の日に、守護札が欲しくて殺到した参詣者の頭上に守護札を投与したため、身体の自由を守るため裸になって守護札を奪い合ったことに始まるとされる。

◆5本の定規筋が入ったクリーム色の築地塀の間に、軒の出が深く威厳に満ちた鐘楼門が建つ。 上層の四方は格子壁で、正面の脇間に会陽の祝主と福男の名が書された大きな聯が掲げられ、中央間の開口部から天井に吊り下げられている梵鐘が見える。 「招福の鐘」と呼ばれる梵鐘は、高麗時代前期(10~11世紀)に朝鮮半島で鋳造された銅鐘で、日本に現存する朝鮮鐘の中で最大規模のものとのこと。

鐘楼門をくぐると、宝篋印塔や石燈籠が佇む静謐な庭があり、木々の奥に建つ横長の裳腰付き客殿は、壁や軒下を漆喰塗籠めとした白壁の身舎に大きな花頭窓がずらりと並んでいて優美だ。

客殿の左手に西大寺の末寺として唯一残った千手院の千手堂が建つが、大正時代の再建で正面の白壁に縦長の3つの花頭窓がある。 堂内に入ると正面に千手観音菩薩坐像が鎮座、両脇には千手観音を守護するように愛染明王坐像と不動明王立像の仏画が掛けられている。 千手観音菩薩坐像と仏画の上一面に大きな飛天の仏画、天井には龍や動物や花が描かれたカラフルで鮮やかな198枚の天井絵が配されている。

千手院を出て、境内のほぼ南に鎮座する福寿増長と厄難消除のご利益がある北向き地蔵尊と、その近くの恵比寿神社に参拝して西大寺を離れた。

△入母屋造本瓦葺の鐘楼門(国重文)....建立は仁王門や大師堂と同時期の延宝年間(1673~1681)と推測されている....両側に延びる築地塀に5本の定規筋が入っている

△軒の出が深い鐘楼門の二階に、会陽の祝主・福男の名が記された聯が掲げられている

△二階の回縁は組高欄付き切目縁で、縁を支える腰組は出組

△軒廻りは二軒繁垂木、台輪上の組物は拳鼻付き出組で中備は撥束、支輪がある

△二階側面の格子壁の中に花頭窓....中に「招福の鐘」と呼ばれる銅製の梵鐘が吊られている/梵鐘は「龍鐘」と呼ばれる朝鮮鐘で、高麗時代前期(10~11世紀)に朝鮮半島で鋳造....日本に現存する朝鮮鐘の中で最大の規模....もとは石門に吊られていたが明治に鐘楼門に移された

△客殿前に広がる庭に宝篋印塔や石燈籠などが佇んでいる

△裳腰を設けた入母屋破風の客殿の玄関

△入母屋造本瓦葺で身舎に裳腰を設けた客殿

△身舎に大きな花頭窓が並ぶ....裳腰は腰高格子戸と格子窓

△壁や軒下は漆喰塗籠め....大棟端と隅降棟端そして裳腰に獅子口、拝に蕪懸魚、妻飾は白壁の素式

△客殿前庭に佇む苔生した笠に草が繁った石燈籠/大きな隅飾突起が反りかえり大きくひらいている....塔身四面の輪郭をつけた中に梵字を彫っている/縦長の笠、大きな蓮弁を施した中台が特徴の石燈籠

△入母屋造本瓦葺の千手院(千手堂)....大正十四年(1925)の再建で、11あった末寺の内で唯一残ったもの....屋根に千鳥破風を乗せている(NETから拝借)

△唐破風の千手院の玄関....梁の上に棟を支える雲文様彫刻がある笈形/千鳥破風は獅子口を乗せ、拝は蕪懸魚....鬼板を乗せた唐破風の兎毛通は松の彫刻

△千手堂の内陣に鎮座する千手観音菩薩坐像....左右に愛染明王と不動明王、上に飛天の仏画が配されている

△頂上に十一面をいただく千手観音菩薩坐像(像高2.5メートル)/天井にカラフルで鮮やかな天井絵198枚が張られている

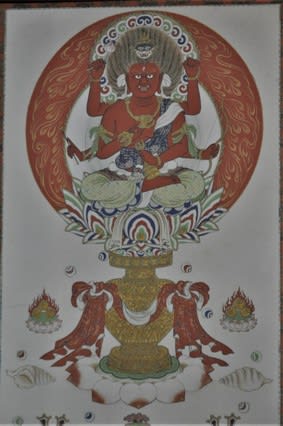

△紅焔に燃える赤い日輪を背負って蓮華坐に鎮座する忿怒の形相の愛染明王坐像/猛炎を背負って瑟瑟座に鎮座する忿怒の形相の不動明王坐像

△切妻造桟瓦葺の北向地蔵堂....地蔵菩薩と舟光背形千手観音が合祀されている

△赤い帽子を被り前掛けをした北向き地蔵尊像と普陀山から奉納された西大寺本尊の御影を模した千手観音像....周囲の壁に三十三観音が祀られている

△北向き地蔵堂の南側(第一駐車場近く)に鎮座している恵比寿神社

△大きな石造り明神鳥居を構えた恵比寿神社

△千鳥破風を乗せた切妻造銅板葺の社殿....擬宝珠高欄付き縁を設けている/大棟端と千鳥破風にそれぞれ外削ぎの千木と堅魚木を乗せている

△社頭に鎮座する狛犬(右の阿形) 境内に立つ石燈籠は宝暦十年(1760)の造立