当教会で待降節の黙想会があった。ごミサの前に教会で開かれるということで、保久要師の講話が中心だった(1)。

講話のタイトルは「クリスマス~弱さの中の希望」というもので、その内容は興味深いものであった。「弱さ」に関する保久師のお考えを整理されたもののようだ。師は神学という言葉を使ってはおられないが、弱さをテーマにした議論は教会内では珍しいので、ここに印象を書き残しておきたい。

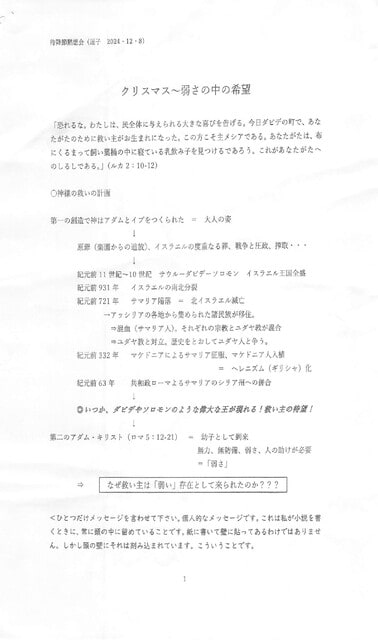

黙想のテーマは「神様の救いの計画」というもので、師は5ページにわたる長文のレジュメを配られた。以下、骨子だけをまとめてみたい。

【レジュメ】

師の主張は簡潔だった。「なぜ救い主は「弱い」存在としてこられたのか?」

この問いに答えるために師はつぎのように話を始められた。

①第一の創造では、神はアダムとイブを作られた : アダムとイブは 「大人の姿」として創造された。人間は「幼子」として創造されたのでは無い。

神は恵みとしてアダムとイブを贈られた。「強い存在」としてではなく、「恵み」として贈られた。だが知恵の実を食べてしまい、自分が強い存在、神になろうとした。

イスラエルは強さを求めて、強さがすべてという社会を作ってしまった。だが、圧政の中、「いつか、ダビデやソロモンのような偉大が王が現れると思い、救い主を待望」した。

* 原罪(楽園からの追放)、イスラエルの度重なる罪、戦争と圧政、搾取 = 強者が支配する社会

②第二のアダムであるキリストは「幼子」として到来した。大人として突如現れたのでは無い

ここには、強さを求めるのでは無く、弱さを大切にする社会をつくるというメッセージが込められている。これが、幼子イエスが送られた意味であり、クリスマスの意味である。

* 幼子は、無力・無防備・弱き者で、人の助けが必要である = 「弱さ」を中心とした社会に!

師は、紀元前11世紀のイスラエルから説きおこされ、イエスの到来まで詳しくお話しされた。このような前置きの後、師は、メインテーマである「弱さ」とは何かをつぎのように説明された。

【講話】

具体的には、

①村上春樹『壁と卵」(エルサレム賞受賞スピーチ 文藝春秋2009年4月号)

②教皇フランシスコ 「東京カテドラルでの若者との対話」(2019・11・25)

③高橋源一郎・辻信一『弱さの思想 たそがれを抱きしめる』(2014 大月書店)

の3冊を取り上げ、おのおののなかで「弱さ」がどのように説明されているかを詳しく紹介された。

①では、「政治的正しさ」(Political Correctness)の欺瞞性が指摘された。「わたしは弱い者の味方である。弱い者は正しいからだ」という言説も欺瞞的だ。「弱い者は正しい」という言説は広く受け入れられている。では村上春樹も左翼なのか。師は、ラベリングよりも、村上春樹が人間を蝕む「本質的な弱さ」を「物語」を通して描いていると述べられた。

②では、教皇フランシスコが言いたかったのは、「人間はそもそも弱い存在で、それを思い起こさせるために神は人となった」ということではなかったか。

③では、社会的弱者(精神障害者・身体障害者・介護を必要とする老人・難病にかかっている人などなど)の「弱さ」のなかに新しい社会の可能性がある。効率的な社会・均質的な社会・弱さを排除し、強さと競争を市場原理とする社会は、本質的に脆さを抱えている。

最後に師は、ご自分の主張をつぎのように整理された。

①弱さは周りを変えていく。弱さにこそ力がある

②弱さを中心として共同体はみんなが幸せになれる

③弱さはいいもんだ! 弱さの中に希望=救いがある!

このように文字化してしまうとなにかきれい事を仰っていたようにしか聞こえないが、師のお人柄のせいか、違和感の無い流れのお話であった(2)。師は最後にフランシスコ教皇様のつぎのような言葉で締めくくられた。

「よくいう、『生きている限り希望はある』は正しくありません。言うならばその逆で、いのちを生かし続け、守り、世話し、育むものが希望です」(『キリスト者の希望 教皇講話集』ペテロ文庫)

ということで、クリスマス前の黙想会としてはかなり難解なテーマだったという印象がある。「正義は弱者にある」は本当なのか(3)。

注

1 黙想会にはいろいろな形があるようだが、今回は講話の後にごミサという流れだった。つまり、ミサ中のお説教も講話につながる話だった。福音朗読はルカ3・1~6で洗礼者ヨハネの悔い改めの洗礼の話だが、お説教はイザヤ書の「荒れ野」についてのお話だった。荒れ野とか荒野とか言われても多様な森林帯を持つ日本ではイメージしにくいが、砂漠とでも考えておけば良さそうだ。

2 師は教区では事務局での仕事をずっとしてこられ、司教様の信頼も厚いという話を知人から聞いた。小教区司祭になったのは今回が初めてだと自己紹介されていた。小説も書いておられるようで、文学に造詣が深い印象を持った。

3 競争社会に生きているサラリーマンや学生にはあまり説得力の無い主張ですね、と師自身も講話の中で認めておられた。では、キリストに倣って生きるとはどういうことなのか。わたしは今、ヨゼフ・ラッチンガー(教皇ベネディクト16世)の『ナザレのイエス』(2007)と、ハンス・キュンク『イエス』(2012)を比較しながら読んでいる。二人が描くイエスの姿の違いに驚くというより、「キリスト者である」ということ、「キリストに倣って生きる」ということについて、二人の理解の違いに驚いている。