14年の初仕事は、杉戸町にある「西行法師見返りの松」にしようと決めていた。桜きちの一人として、この大先輩の足跡をこれまで少しずつ訪ねてきたからだ。

高野山奥の院の西行庵、静岡県掛川市の小夜の中山、大阪府南河内郡河南町の弘川寺・・・などである。

松の内が明けた1月8日。見返りの松は、東武伊勢崎線の東武動物公園駅から一つ目の和戸駅から歩いていける所にあった。定石どおり碑が立ち、柵で囲われ、町指定の文化財史跡第1号になっている。

見返りというほどだからよほど高い木なのかと思っていたが、3代目とかで少し歩くと見えなくなってしまう。

説明板などの情報を総合すると、約800年前の1186(文治2)年のことである。西行は70歳になろうとしていた。

奥州平泉を目指していた西行は、激しく降りしきる雪の寒さと疲労で倒れ、ここ下高野の不動明王の立つお堂に入り込んだが、寒気のため人事不省になった。

午前2時ごろ、参詣の人が倒れ伏せている西行に気づいて騒ぎとなり、医師が呼ばれ、村人の介抱が始まった。

さいたま市の県立図書館にあった、鈴木薫氏の「杉戸町の文化とその源流を尋ねて」によると、倒れ伏す前に西行は

捨て果てて身はなきものと思えども 雪の降る日は寒くこそあれ

詠んでいたというからさすがである。よほど寒さが身にしみたのだろう。

静養中、西行は庭に生えていたこの松が気に入り、病気が治ると、松を振り返り、振り返りしながら旅立っていった。

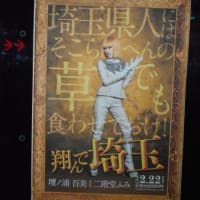

このため、村人たちは「西行法師振り返りの松」と呼ぶようになったという。(写真)

この地は後に、奈良東大寺の重源(ちょうげん)も訪ねている。重源は、源平の争いで平重衡の奈良焼き打ちで消失した東大寺再建の寄付を集め、再建した僧として知られる。

重源は、このお堂を「東大寺」と名づけた。またこの松に、僧などが経文などを入れて背負う笈(おい)を掛けたことから、「笈掛けの松」とも呼ばれた。東大寺は廃寺となって今はない。

西行が平泉を目指していたのは、この重源に「平泉に大仏メッキ用の砂金を送ってくれるよう伝えてくれ」と頼まれていたからだった。

1140年、23歳で妻子を残して出家、高野山で修業する前、西行は「佐藤義清(のりきよ)」という御所警護の武士だった。

平将門の乱で功を挙げた俵藤太秀郷(姓は藤原)から九代目の武家の生まれで、秀郷の血をひく平泉の藤原氏とは遠縁の間柄だった。

平泉は藤原秀衡の時代で、西行は約40年前、29歳の頃にも平泉を訪ねている。この時は2回目の訪問だったわけだ。

この訪問の途中、東海道の難所「中山峠」を越えた際に詠んだのが、有名な

年たけてまた越ゆべしと思いきや命なりけり小夜の中山。

である。

鎌倉にも立ち寄り、たまたま鶴岡八幡宮で源頼朝とも会い、招かれて話をした。頼朝は流鏑馬(やぶさめ)や歌道について聞き、細かに聞いた流鏑馬はその翌年から行われるようになったという。

頼朝は土産に銀製の猫を送ったのに、西行は館を出るなり、遊んでいた子供にやってしまったという話が残っている。

この後、鎌倉街道中ノ道(奥州道)を北上して、見返り松に至ったのだろう。鎌倉へ立ち寄ったのは、当時、平泉に向けて逃亡中の義経捕縛のために設けられた多くの関所を通る必要があったので、その通行証を求めるためだったという説もある。

砂金送りの要請はかなえられ、平泉から帰った西行は1190年に弘川寺で73歳で死去した。

願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ

の歌のとおり2月16日のことだった。

これより1年前の1189年、平泉では、秀衡を継いだ泰衡は頼ってきた義経を殺し、泰衡は同じ年頼朝に滅ぼされ、奥州藤原氏と平泉の栄華は消えた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます