「ディスる」という日本語があるのだという。英語の「respect」(尊敬)の反対語「disrespect」(軽蔑)の頭の「dis」をとって、短縮したものでずばり「軽蔑(侮辱)する」という意味だ。

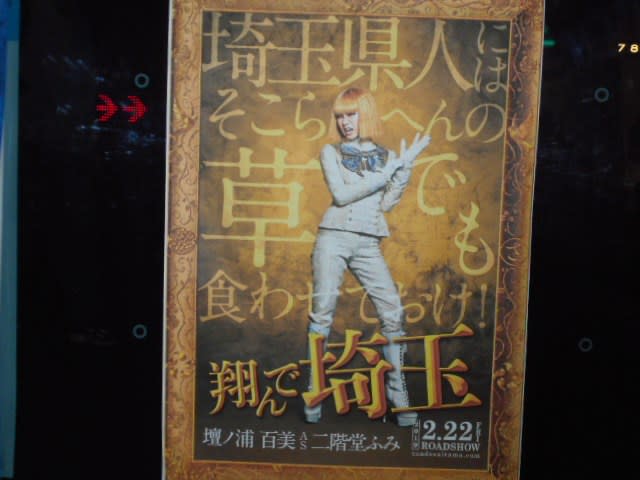

埼玉県や埼玉人を“ディスった”映画「翔んで埼玉」が2019年2月22日公開され、4月中旬までに興行収入約33億円、約260万人が見るという大ヒットぶりを見せた。そのうちの4分の1は県人という。

「翔んで埼玉」の原作漫画は1982年に少女漫画誌「花とゆめ」にギャグ漫画として発表され、2015年に宝島社から新装版が出て注目された。累計発行部数は70万部を超える。作者は、「パタリオ!」で有名な漫画家・魔夜峰央(まやみねお)氏。新潟県出身だが、所沢市に住んでいた1982~88年に描いた。

監督は、「のだめカンタービレ」で、2007年のソウルドラマアワードで最優秀監督賞を得た武内英樹氏。二階堂ふみとGACKTが主演している。

埼玉県民は「手形がないと東京都内に出入りできない」という設定で、「埼玉県民にはそこら辺の草でも食わせておけ」と差別されている。

この映画が公開される直前の2月7日、武内英樹監督、主演の二階堂ふみさん、出演者の一人で県出身のブラザートムさんの三人が県庁を訪れ、知事に「埼玉をディスってごめんなさい」と謝罪、武内監督は「ディスることをテーマにした物語ではない。郷土愛をテーマにした作品」と弁明した。

知事は、埼玉スタジアムなど全国に名を知られた施設や県内経済の成長、豊かな自然環境を列挙、意に介さない様子で「悪名は無名に勝る」と繰り返した(東京新聞)。

この映画の中で、1980年代に県内で人気のあった「なぜか埼玉」の歌が2,3回バックに登場する。「なぜか知らねどここは埼玉・・・」という歌詞を覚えておられる方もいるだろう。

歌ったのは岡山県出身の芸人さいた・まんぞう氏で、18年12月に古希を迎えた。現在、演芸集団ボーイズバラエティ協会メンバーとして、東京浅草東洋館で「歌う審判」として出演している。草野球の審判もしているからだ(朝日新聞)。

18年11月には情報サイト「そうだ埼玉」の中で「埼玉ポーズ」を発表した鷺谷政明氏が徳間書店から「なぜ埼玉県民だけがディスられても平気なのか」という本を出版している。この「埼玉ポーズ」は、この映画の中でもひんぱんに使われている。

「ムーミンバレーパーク」がオープン 飯能市

ムーミンは、言うまでもなくフィンランドの童話作家トーベ・ヤンソン女史(1914~2001)が描いた童話漫画の主人公で、日本はもちろん世界中で人気があり、親しまれている。

そのムーミンの世界と北欧の雰囲気を、フィンランド以外では世界で初めて飯能市の宮沢湖畔に再現しようとするテーマパーク「ムーミンバレーパーク」(7.3ha)が、19年3月16日にオープンした。隣接する入場無料の北欧文化の体験施設「メッツァ(フィンランド語で森を意味する)ビレッジ」(16.3ha)は11月9日先行開業していた。この二つを合わせて「メッツァ」という呼び方もある。

「ムーミンバレーパーク}には、ヤンソンの文学や芸術作品に触れられる展示施設「KOKEMUS(コケムス フィンランド語で体験という意味)」、ムーミン、スナフキンら物語に登場するおなじみのキャラクターがショーを見せる「エンマの劇場」、ムーミン一家の住まいを立体的に再現した「ムーミン屋敷」(写真)、湖上にかけたワイヤに滑車でぶら下がって往復400mの空中滑走を楽しむアトラクションなどが設けられている。ムーミンの物語に登場する灯台も園内にある。

先行開業したメッツァビレッジには、北欧をイメージした木造建築物が並び、マーケット棟では、北欧のブランド雑貨、家具や市内産野菜などを販売、レストラン棟には北欧料理「スモーブロー」の専門店など6店が集まっている。湖にはカヌー乗り場も設けられ、地元産木材「西川材」で作られたカヌー10隻が利用できる。施設内には工房もあり、希望者はカヌー作りにも挑戦できる。

これまでの受け身のテーマパークとは違って、入場者が自分の物語が作れる環境づくりを目指した。観光振興のほか、飯能市の地方創生に役立つように、建設工事は市内共同企業体が請け負い(市内の協力事業者も含めると50社以上)、スタッフは市民雇用優先、メッツァへの出品も市内事業者、ふるさと納税ではオリジナルのムーミングッズを返礼品にして、全国から多くの寄付を得た(文化新聞)

メッツァへの最寄駅の西武鉄道飯能駅は、フィンランド風の駅舎にリニューアルされた。駅とメッツァをつなぐ直行バスの運行も始まり、土、日、祝日には同線とJR八高線が通る東飯能駅からも直行バスが運行される。

メッツァビレッジと合わせて年間100万人の入場者を見込んでいる。入場料は大人(中学生以上)1500円、小人(4歳以上小学生以下)1000円。

埼玉県は全国屈指の「合唱県」として知られる。県内の高校や中学校が、全日本合唱コンクールでほぼ毎年、上位の成績を収めているからだ。

中でも有名なのは戦後間もない1946年に故尾花勇先生の指導の下、音楽部を立ち上げた県立浦和第一女子高である。

最近では、県立松山女子高が16年、県立浦和高が17年、最優秀の文部科学大臣賞を受賞している。中学でも春日部市立武里中が17年に大阪市長賞(2位)を得た。

浦和高の入賞曲は、ラテン語のミサ曲を70人による伴奏なしのアカペラで歌い、17年10月、大阪・フェスティバルホールで大喝采を浴びた。

県合唱連盟は1957年、尾花先生の指導で18団体が集まって設立された。翌58年、第1回県合唱コンクールが浦和一女で開かれ、高校、大学、一般の計12団体が参加した。

連盟主催の大会はその後、おかあさんコーラス県大会やおとうさんコーラスなどと増えていった。毎年6月には県合唱祭も開かれている。現在加盟は約300団体。(朝日新聞参照)

3月21日の記念式典は、さいたま市大宮区のソニックシティ大ホールで開かれ、連盟に協力、貢献した会社や人のほか、60年連続して連盟事業に出演した合唱団として、浦和一女のほか大宮、川越、川越女子の各県立高校が表彰された。

表彰の後、記念演奏会に移り、合唱団単位ではなく、ジュニア、男性、女性、中学生、高校生、一般のブロックに分かれて、「旅立ちの日」「ハレルヤ・コーラス」などが披露され、最後は「N響団友オーケストラ」の伴奏で、エルガーの「威風堂々」を聴衆と一緒に歌って散会した。

「埼玉県は本当に合唱王国なのだ」と実感した午後だった。

秩父の生まれで埼玉県出身の文化人として最も知られ、戦後日本を代表する前衛俳句、社会性俳句の重鎮だった金子兜太(とうた)さん(98)が18年2月20日夜、入院先の熊谷市の病院で長男の真土(まつち)さんとその妻に見守られて、急性呼吸促迫症候群で亡くなった。

兜太さんは、俳人だった妻の皆子さん(06年81歳で死去)の勧めで、50歳を前に1967年、東京から熊谷に転居していた。

死んだのが埼玉なら生まれたのは、1919年母はるさんの実家の小川町だった。

<長寿の母うんこのようにわれを生みぬ>

という有名な句を09年に出した句集「日常」に残している。母親のはるさんは丈夫な人で、104歳まで生き、6人の子供を産んだ。

兜太さんは、皆野町で開業医だった父の元春さん(俳号・伊昔紅=いせきこう)の長男だった。伊昔紅は助兵衛な歌だった「秩父豊年踊り」を、公募したり、自ら作ったりして、歌詞、振り付けとも全国に通用する有名な民謡「秩父音頭」に創り変えたことで知られる。兜太さんはこの歌が好きで、乞われるとよく歌った。

一番有名な<秋蚕(あきご)仕舞うて麦蒔き終えて秩父夜祭り待つばかり>の部分の歌詞は伊昔紅の手になる。

伊昔紅は上海の東亜同文書院の校医を務めていたので、兜太さんも2歳から4歳まで上海にいたことがある。

生まれも死ぬも埼玉県というわけで生粋の埼玉っ子。兜太さんの産土(うぶすな)の地は埼玉県だったのだ。

皆野町皆野小、熊谷中、旧制水戸高、東京帝国大学経済学部で学んだ後、繰り上げ卒業で日本銀行に就職した。すぐ海軍に入り、終戦間近な1944年、海軍主計中尉として、敗色濃いトラック諸島(現ミクロネシア連邦・チューク諸島)に赴任、部下が飢えや機銃掃射、手りゅう弾製造で死んでいくのを目の当たりに見た。

俳句は、水戸高時代に作句を始め、大学時代は加藤楸邨(しゅうそん)に師事した。

終戦で捕虜になり生き延びて、最後の復員船でトラック島を去る際に残した

<水脈(みお)の果て炎天の墓碑を置きて去る>

には死んだ戦友への思いが込められている。この句が兜太さんの戦後の俳句創りの原点となった。

東京都出身の加藤楸邨も、同じ埼玉県の粕壁中学校(現県立春日部高校)の教諭を務めたことがある。兜太さんは同僚たちに誘われて俳句を始め、粕壁の駅近くの病院に応援診療に来ていた水原秋桜子に会い、師事するとともに、「馬酔木」に投句を始め、頭角を現した。楸邨と兜太さん師弟はこのような「埼玉県の縁」で結ばれていたのだ。

楸邨は教員を辞して東京文理科大学(現筑波大学)国文科に入学。妻と三人の子を連れて上京し、石田波郷ともに「馬酔木」発行所で編集と発行事務を務めながら大学に通った。

<曼珠沙華どれも腹出し秩父の子>、<利根川と荒川の間雷遊ぶ>

兜太さんには産土としての秩父を詠んだこのような句も多いが、<美の山に朝日生まれ 両神に夕陽燃える>で始まる皆野中の校歌なども作詞している。熊谷市の八木橋百貨店のカルチャー教室で俳句を教えたこともある。

俳句を通じた故郷への貢献に感謝して、皆野町名誉町民、熊谷名誉市民の称号や埼玉文化賞などを贈られている。

現代俳句協会会長、名誉会長、日本芸術院会員、文化功労者、菊池寛賞、朝日賞・・・朝日俳壇の選者も1987年から務めたが、兜太さんを失ってポッカリ穴が開いた感じだ。

4月2日、熊谷市内で営まれた告別式で、長男の真土(まつち)さん(69)は、「父は意思疎通には支障はなかったものの、16年冬にアルツハイマー型の認知症と診断されていた」と明らかにした。

よく出かける近くの「鹿島湯」で、「17年10月28日の土曜日午後、お風呂は休業にして、男湯の浴室の奥の壁に”世界で唯一の女性銭湯絵師 ”が富士山を描くのを公開する」というので、出かけてみた。富士山のペンキ絵は15年ぶりの復活という。女湯の方からも富士山は見られるようになっていて、女湯の方には埼玉県で一番高い武甲山も描かれている。男湯は3つに分かれていて、泡風呂が売り物だ。

県庁に近いこの湯は、1986年12月の開業当時「鹿島台」と呼ばれていたのでこの名がついた。井戸水を薪で沸かす昔ながらのお風呂やが売り物。毎月26日の「ふろの日」には、客にプレゼントを渡す。石鹸をもらって驚いたこともある。

入口の右手の駐車場にテントが張られ、缶ビールやお酒、焼き鳥も売っていて、浴場の着替えの間は子ども連れなどでいっぱいだった。子供のお絵かきもあるからだ。

NHKworldで海外に放送(日本ではインターネットだけ)されるとかで、女性スタッフの姿もあった。

着いた時には、男湯の富士山の絵描きは終わっていて、あわてて撮ったのがこの写真。水色のペンキで下絵を描き、その上にカラーをつける。空などはローラーを使って一気に塗るとかで、仕上がりまで3時間足らずで済んだようだ。

女性絵師は、田中みずきさんという若い長身の美人だった(写真右)。1983年生まれとあるから、まだ30代半ばである。

インターネットで「銭湯 絵師」を引いてみると、色々のことが書いてあって、それを総合すると・・・

日本で銭湯絵師として現役で活躍しているのは、現在たった3人しかいない。その中の一人が田中さんである。筑波大学付属高校を出て、明治学院大学で美術史を学んでいた3年の時(03年)、銭湯の絵と初めて出会って魅せられ、卒論のテーマに決めた。

始めてローラー使いを考案したベテラン銭湯絵師中島盛夫さん(1945年生まれ)に弟子入り、9年修行して13年に独立した。中島さんは「現代の名工」にも選ばれている。

田中さんは銭湯のペンキ絵はもちろん、個人宅のお風呂、旅館の風呂の壁なども手がけている。

もう一人忘れてならない銭湯絵師の長老は丸山清人さん(1935年生まれ)。1万点以上の銭湯絵を描いてきた。もちろん富士山だけではない。

35年間で全国の銭湯3000件以上を回った銭湯研究家・町田忍さんが書いたシリーズ・ニッポン再発見2の「銭湯」(ミネルヴァ書房、2016年発行)にも「最盛期に数十人いた絵師も、現在職業としている人は全国に二人となってしまった」とあり、中島、丸山さんの二人の名前が出ているから、この30半ばと70代、80代の3人が日本の銭湯絵師の全てなのだろう。

富士山の新しいペンキ絵の下で泡風呂につかれるのが楽しみだ。1970年代に流行った南こうせつの「神田川」を口ずさみながら。あの頃は筆者も若かった。

何の変哲もない俳句のように見えるが、14年6月に詠まれたこの句の「公民館だより」への掲載をめぐってさいたま市と作者の女性(77)と支援する市民有志の双方が、さいたま地裁に続いて、東京高裁さらに最高裁で争い、最高裁は18年12月下旬、「不掲載の違法性を認める一方で、掲載は命じない」という女性側を支持する判断を下した。

これを受けて市の細田真由美教育長は「義務はないとしても作者の気持ちに配慮する」と19年2月1日発行の「公民館便り」に掲載した。

各新聞の報道を読むと、さいたま市大宮区の三橋公民館には句会があった。句会が選出した秀句は3年8か月にわたり、毎月、この公民館が発行する公民館だよりに掲載されていた。

この句を選出したところ、公民館は「世論を二分する題材を扱っている」「公民館の考えであると誤解を招く」と掲載を拒否し、公民館便りの俳句コーナーも閉鎖した。

女性側は、不掲載の撤回を求める請願をしたものの、市側は「公平・中立であるべき」と掲載拒否を続けたため、女性は1年後の15年6月、市を相手取りさいたま地裁に、「表現の自由を保障した憲法21条などに違反する」「掲載を期待する権利を侵害された」などとして、その掲載と慰謝料200万円余の支払いを求めた国家賠償請求訴訟を起こした。

口頭弁論は、同年9月から始まり、原告側は、表現の自由だけでなく、憲法と主に成人に対する教育活動について定めた社会教育法を根拠に、句会の活動と、成果を発表する場である掲載が、行政によって阻害されたと主張した。

市側は「公民館だよりは公民館側に発行、編集の権限がある」と請求棄却を求めていた。

さいたま地裁は17年10月13日、「思想や信条を理由に俳句を掲載しないという不公正な取り扱いをしたのは国家賠償法上、違反」として、市に5万円の賠償を命じた。

不掲載が発覚してから3年4か月、提訴以来2年4か月経っていた。

裁判長は俳句には句会や作者の名が併記されるので「公民館が俳句と同じ立場にあるとは考えがたい」「公民館の中立性や公平性を害するとは言えない」と判断、女性の思想や信条を理由に不公正な扱いをし、不掲載には正当な理由がないと指摘した。また、掲載への期待を「法的保護に値する人格的利益」と位置づけ、これを侵害したと結論づけた。

一方、表現の自由の侵害に関しては「公民館だよりという表現手段を制限されたに過ぎない」などとして退け、公民館は提出された句をそのまま掲載する義務も負っていないとし、句の掲載請求も認めなかった。

東京高裁は18年5月18日、一審と同じく「思想、信条を理由に不公正な取り扱いをした」と違法性を認めたが、賠償額は5千円に減額、掲載については「公民館は秀句をそのまま掲載する義務はない」と一審判決を支持し、訴えを退けた。

双方は同年5月31日、市側に続いて女性側も最高裁に上告した。

同年12月20日最高裁は、不掲載の判断を違法と認め、市に慰謝料5千円の支払いを認めた高裁判決を支持した。

4年に一度の世界の盆栽の祭典「世界盆栽大会」が17年4月27~30日、メーン会場のさいたま市のスーパーアリーナ(中央区)、大宮盆栽美術館(北区)、大宮ソニックシティなど6か所で開かれた。国内開催は1989年旧大宮市で開かれた第1回大会以来、28年ぶり2度目。ソニックシティの開会式には、満員の約1500人(うち外国人600)が参加した。期間中約40の国と地域から1215人の外国人が参加登録した。

式には大会名誉総裁の秋篠宮殿下が出席、挨拶した。開会式直後には、“盆栽界の錬金術師”として知られる世界的な盆栽作家木村雅彦さん(77)が、記念実演、創作盆栽「真柏の石付」を1時間で完成させた。

メインの展示会「日本の盆栽水石至宝展」はスーパーアリーナで開かれた。会場入り口には、樹齢1000年以上の日本を代表する名作真柏 銘「飛龍」などの名品や宮内庁所蔵のものなど貴重な盆栽のほか、さいたま市内の11の小学校の児童約1000人が育てた盆栽も展示された。入場約4万5千人だった。

サブ会場の盆栽美術館では「盆栽界の至宝」と呼ばれる五葉松「日暮し」(推定樹齢450年)が6年ぶりに特別公開された。(写真 美術館資料から) 「日暮し」は、大小二つの幹の間の空間が絶妙な余白の美しさを生み出し、日没まで見ても見飽きないので、その名がある。

戦前、新潟の石油王・中野忠太郎が命名した。盆栽の見方には「表」からと「裏」からがあり、通常は「表」から観察するが、どちらから見ても優れたものなので「日暮し」の形は「名樹に表裏なし」の名言を生んだ。評価額は1億円を超すとの声もある。入場者は1万2350人だった。

大会後の5月以降は同美術館が初、中級の専門講座「さいたま国際盆栽アカデミーを開講、19年度には上級コースや外国人向けのコースも設置する。

氷川神社(大宮区)では、「奉納盆栽展」を開催、県内外の愛好が神社にまつわる盆栽約30点が出典した。神社ではまた、氷川盆栽マルシェが開かれ、地元グルメの販売などがあった。

トリエンナーレのブームである。16年は国内8か所で開かれ、年々増えているという。

遅ればせながら、さいたま市が初めて開く現代アートの国際芸術祭「さいたまトリエンナーレ2016」が、10月24日から12月11日まで79日間の日程で始まった。

トリエンナーレとは、イタリア語で「3年に1度」という意味。3年に1度開国際芸術展である。

10か国34組の内外のアーティストが参加、「JR与野本町駅―大宮駅周辺」、「武蔵浦和駅―中浦和駅周辺」、「岩槻駅周辺」の3エリアの、彩の国さいたま芸術劇場や別所沼公園、旧県立民俗文化センター(岩槻区)など17会場で行われる。

インスタレーション(空間芸術)、映像、演劇ダンス、音楽演奏など、48の展示・イベントなどが予定され、このほか市民グループが40、市内の文化施設も21の企画を実施する。

インスタレーションとは、現代アートの新しい表現方法の一つで、屋内や屋外の床などの展示空間に作品を置いて、空間全体を芸術作品として見せる。元は「設置」という意味。

さいたま市は12年に「文化芸術都市創造条例」を施行、そのシンボルとなる事業としてトリエンナーレの開催を決めていた。

関東大震災後には、画家が東京から居を移して、40人もの画家が浦和在住と新聞に報じられ、「鎌倉文士に浦和絵かき」と呼ばれた時期もあったのだから。

テーマは「未来の発見」で、アーティストたちは開幕前からさいたま市を訪れ、市民の協力で作品制作に当たった。

人口175万人のさいたま市を「生活都市」としてとらえ、アートを鑑賞するだけでなく、「共につくる」「参加する」ことに力点を置いたという。手伝いをする市民サポーターは600人以上が登録している。

市では、16年度までの3年間で7.9億円をかけ、来場者30万人、経済効果22億円を見込む。

美術館にはよく行くが、トリエンナーレは初めてなので、好奇心から説明会を聞きに行ったり、現場に足を運んだ。

武蔵浦和駅と中浦和駅の間に最近できた「西南さくら公園」にある巨大彫刻が前から気になっていたので、初日に出かけた。このトリエンナーレの目玉の一つだという。

埼京線と桜の名所「西南桜通り」の間の小さな公園の中に、上下黒のスーツ、黒のネクタイ姿のビジネスマンが、右ひじに頭を乗せ、穏やかな表情で芝生に横たわっている。

「さいたまビジネスマン」と題するもので、全長9.6m、高さ2.5m。ラトビアの彫刻家アイガルス・ビクシェ氏(47)の作品だ。強化ポリウレタンと鉄材でできたとある。

さいたま市を下見に訪れて、埼京線の混雑ぶりやスーツ姿のビジネスマンの多さに驚き、タイなどのお寺にある「寝釈迦像」にインスピレーションを受けて、創ったものだとのこと。

「寝釈迦像」とは、釈迦が入滅する様子を描いた仏像のことである。「涅槃(ねはん)像」と呼ばれる。

若い頃仏教のことなど何も知らず、バンコックの有名な寺で初めて見たときには、「タイは暑いので昼寝しているんだろう」と思ったのが懐かしい。

頭を右ひじで支えている姿は同じだが、気になることがある。眼を閉じていることだ。

寝釈迦像には眼を閉じているのと、眼を開けているのがあって、閉じているのは入滅後の釈迦の像ということになっている。

ちょっと見た時には、「昼寝してるんだろう」と思ったが、上下のスーツにも、黒い髪の上、靴の底にもクモやハエがたかっていて、煩わしかろうに、振り払ったりしていないところを見ると、このビジネスマンはすでに「御入滅後」なのだろうか。

遠くから見ると、「のんびり昼寝風」だったこの像は、近寄って見ると、違った意味を帯びてくる。

掲示板には、「本作品は、悟りの境地を開き、唯物志向から解き放たれたビジネスマンの姿を表現しました」と書いてある。

仏様なのである。畏れ多くも合掌か、お線香の対象なのだ。

満員電車で埼京線で通勤する背広のサラリーマンも悟りの境地に達することができるという教えなのだろうか。

近くの別所沼公園には、ちいさな船が2隻浮かんでいたが、アサガオの種をモチーフにしたものだという。

「彩の国さいたま劇場」には、花びらが空気圧で膨らんだり縮んだりする「息をする花(蓮)」、大宮区の山丸公園には空っぽの大きなエアドーム、大宮市民会館前地下の元食堂の調理室には豚の像が7体天井から吊るされていた。

岩槻駅から無料バスに乗って、旧県立民俗文化センターまで足を延ばすと、正面の床に枕がずらりと並んだ作品が歓迎してくれ、室内にはさいたま市で発掘されたという触れ込みの犀(さい)の埴輪・・・などもあった。

物珍しさから面白さはあっても、相手がモダンアートだけに、「分かったか」と聞かれると、「見ることは見ましたが」と答えるほかはない。

視覚的なものだけではなく、「相撲聞芸術」とか動く電車の中のパフォーマンスも披露されたようだ。

演劇や音楽交流などの「市民プロジェクト」も開かれていて、11月12日、与野本町コミュニティセンターの「ダンスパフォーマンスコレクション」を見た。モダンアートとは関係がないようで、面白かった。

12月11日、79日間の幕をとじたが、主要6会場と期間限定のイベントを合わせ、約10万8千人が訪れたという。目標の3分の1で、市は17年1月20日、約36万人に達していたと発表した。当初より25万人上積みされたわけである。

アンドリュー・ワイエスのコレクター

絵を見るのは大好きだ。東京に通っていた頃は、上野の国立博物館を筆頭に目ぼしい美術館の主要な展覧会はほとんど見た。

どこの県にも県立美術館はある。わが埼玉県にも、JR北浦和駅からほど遠からぬ北浦和公園のなかにあり、この公園は昔から私の好きなところだ。

会社通いを止めて、暇つぶしに加入させてもらったシニア大学の教室は、この公園に道路を隔てて向かい合った公民館の中にある。

その大学のカリキュラムの一つに「県立美術館見学」があり、一緒に美術館に出かけた。“学生”が125人もいるから大変だ。

学芸員の説明を聞くと、大変面白い。開館以来よく来ているとはいえ、企画展を見に来る程度だから知らないことが多い。

一番興味を惹かれたのは、この美術館が女優・若尾文子の夫だった黒川紀章の設計だということだった。黒川紀章はこれをきっかけに各県の美術館、ついには遺作の東京・六本木の「新国立美術館」に至ったのだというである。建築には絵と同様、昔から関心がある。

もう一つ飛び上がるほどびっくりしたのが、9月25日から12月12日(10年)までこの美術館で展示している「アンドリュー・ワイエス展 オルソン・ハウスの物語」の出品作約200点のすべての所有者が、埼玉県は朝霞市の倉庫業者だということだった。

ワイエスの絵は渋谷の文化村などでこれまで二回見た。それが埼玉県に関係があったとは露知らなかった。

アンドリュー・ワイエス(1917-2009)は2007年、ブッシュ大統領から芸術勲章を受けたほどの米国の国民的画家。米北西部のメーン州などで、米国の原風景とそこで暮らす身近な人々を、主に水彩やデッサンで描いた。

代表作はニューヨークの近代美術館にある「クリスティーナの世界」。メーン州でスウェーデン系のオルソン家の、モデルになった姉クリスティーナと弟のアルヴァロをモチーフにして30年描き続けた「オルソンハウス・シリーズ」は有名で、世界的にも高く評価されている。

「クリスティーナの世界」は、そのシリーズの一つ。今度の展覧会には「クリスティーナの世界」の最初の習作など約2百点が展示されている。

クリスティーナはポリオで生まれつき足が不自由だったが、独立心が強く、車椅子や松葉杖は使わなかった。アルヴァロは漁師だったのに、クリスティーナ看病のため、ブルーベリー栽培に転向した。

ワイエスは、二人が亡くなるまでその生活の断面の全てを描いた。シリーズ最後の年の絵は、誰もいなくなった寂しいオルソン・ハウスである。

体育の日の10月10日(10年)、県立美術館で、この朝霞市のコレクターの講演があった。須崎勝茂氏(写真)。朝霞市の貸倉庫会社「丸沼倉庫」の社長である。1978年に27歳で家業を継いだとき、父親に「経営に携わるものは何か趣味が持ったほうがいい」と言われた。

陶芸の手ほどきを受けていたとき、芸術家たちが仕事場がなくて困っていることを知り、朝霞市に母と「丸沼芸術の森」を設立、外国人を含め十数人が制作に励んでいる。238点のワイエス・コレクションもこの森の所有だ。

ワイエスの絵も、この画家たちの役に立てばと伝えたところ、応じてくれたものだった。この森は1985年に始まったが、世界的なアーティスト村上隆もこの村育ち。約20年間ここで制作に当たった。

「オルソン・ハウス物語」は、日本各地の美術館で展示されたほか、米国各地、さらにスウェーデンでも開かれた。「巨匠の作品を自分の絵だけで世界で展覧会ができる」人物は現在、日本にはまず見当たらない。