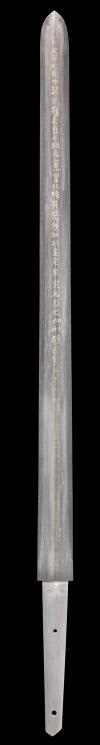

国宝「金錯銘鉄剣」 行田市

行田市は、西に2007年に国内最高の40.9度の気温を記録したこともある熊谷市、東に鯉のぼりの生産量日本一、世界一の100mのジャンボ鯉のぼりで有名な加須市に接している。最盛期には全国の約8割(約8500万足)を生産、「足袋の行田か行田の足袋か」と全国に知られていた。

この行田市にさきたま古墳群がある。「県立さきたま古墳公園」(さきたま風土記の丘)になっていて、「県立さきたま史跡の博物館」もある。近くに「古代蓮の里」もあるので、埼玉では古代にもっとも関係が深いところである。

さきたま古墳群は5世紀後半から7世紀初め頃に造られた9基の大型古墳が集まる東日本最大の古墳群。国の史跡に指定されている。

5世紀後半に造られた稲荷山古墳から、1968年に出土したさびた鉄剣を、78年にX線で調べたところ、115の漢字(表57 裏58)が金象嵌されていることが分かった。

当時の埼玉では、金は手に入らないし、象嵌の技術も無かったので、この剣は大和で作られたと見られる。

解読したら、「わたしはワカタケル(獲加多支鹵)大王=雄略天皇に仕え、天下を治めるのを補佐した。先祖は代々「杖刀人首(じょうとうじんしゅ)」を務めてきた。この刀を作らせ、功績を記して記念とする」といった趣旨のことが書かれていた。

雄略天皇は万葉集巻頭の歌

籠(こ)もよ み籠(こ)持ち 掘串(ふくし=へら)もよ み掘串(ぶくし)持ち この丘に 菜摘(なつ)ます児(こ) 家聞かな 名告(なの)らさね そらみつ 大和(やまと)の国は おしなべて われこそ居(お)れ しきなべて われこそ座(ま)せ われこそは 告(の)らめ 家をも名をも

の作者とされる。

熊本県の江田船山古墳の太刀の銘にも「ワカタケル大王」とあることから、九州から関東を支配していたと見られる。中国の「宋書倭国伝」の「倭の五王」のうち「倭王武」に当たるとされている。日本の国名が登場するのは7世紀後半になってからで、5世紀の日本は倭と呼ばれていた。

このためこの鉄剣は、「日本の古代国家が成立した空白の5世紀を解く重要資料」として「100年に1度の発見」「20世紀日本考古学の最大の収穫」と関係者を驚かせた。

その人物の名は「ヲワケ」と判読されている。ヲワケの先祖は、代々「杖刀人首(じょうとうじんしゅ)」(親衛隊長)を務めてきたと書いてある。古墳の被葬者はヲワケなのか、つまり北武蔵の豪族なのか、それとも大和から派遣された者なのか、詳細は明らかでない。

5世紀後半には大和の勢力が北関東まで及んでいたことが分かる貴重な資料として、1983年この古墳の他の出土品とともに国宝に指定され、「金錯銘鉄剣」の名で、さきたま風土記の丘にある「県立さきたま史跡の博物館」に展示されている。この博物館は、所蔵品のうち107点が国宝だ。

「金錯銘鉄剣」は、全長約75cm、重さ約600g。刀匠たちが7年かけて現代の技術で、115文字の銘文を刻む際にも金の割合を忠実に再現、13年11月、県に寄贈され、同博物館に展示された。(写真)

この古墳群の中には、日本最大の円墳だった「丸墓山古墳」があるのでも知られる。古墳時代、これだけの古墳群を築ける権力のある大豪族がいたことは、この地が古代関東の中心地だったことを物語っていて、決して「ださいたま」ではなかったことを示している。

さきたま古墳公園には「埼玉県名発祥の碑」が建っている。埼玉の名の発祥には諸説あるが、この「さきたま」が「さいたま」になったというわけである。この公園は、現在も大字「埼玉(さきたま)」にある。万葉集には「さきたまの津」と記述され、風土記にも「武蔵国埼玉郡(さきたまごおり)」と書かれているので、埼玉県という地名の発祥地であるとされている。

同じ「埼玉(さきたま)」地内に「前玉神社」がある。全国で唯一、古墳の上に建てられた神社とのことで、「さきたま神社」と呼ばれる。発祥の碑には、当時の畑和知事が「埼玉郡は律令で国郡制度が発足した当初から設置された郡と見られ、当初は前玉郡の表記も行われた。埼玉は巨大な古墳群の所在地で、前玉神社が鎮座する場所である」と記している。知事のお墨付きというわけで、他の説よりも説得力がありそうだ。

「和同開珎」の「日本最古の貨幣」としての名誉を奪おうとしている「冨本銭(ふほんせん)」とは、いったい何か。

「冨本銭)は、江戸時代から、その存在は知られていた。ところが、1999年、奈良国立文化財研究所は、奈良県明日香村の万葉文化館の建設に当たって飛鳥池遺跡から出土した33枚の冨本銭を分析研究した結果、「日本最古の流通貨幣である可能性が極めて高い」と発表した。

それまでは近畿地方を中心に5枚しか見つかっておらず、奈良時代に作られた「おまじない銭(厭勝銭)」ではないかとみられていた。「厭勝銭」とは、「富本」のような吉祥の文句を鋳出して、縁起物や護符にするもので、中国では漢代から、日本でも室町―江戸時代にあったという。

この33枚は不良品として破棄されたものと判断された。出土した土層が、「和同開珎」が造られた708年より前であること、追加発掘で鋳型や坩堝なども見つかり、出土した金属量から大量に鋳造された形跡が確認されたことから、「和同開珎」より古い銅貨と判定された。

もう一つ関連証拠があった。日本書紀の683年のくだりに「今より以降、銅銭を用いよ。銀銭を使うことなかれ」とあり、その後にも「鋳銭司」という記述があるのに、該当する銅銭がなく、大きな謎とされてきた。

「冨本銭」は、大きさ、形も「和同開珎」や唐の貨幣とそっくり、中央の正方形の孔の上下に「富 本」と縦に書かれている銅銭だ。孔の左右には、7つずつのボツボツ(点)が亀甲型についている。これは、「陰陽と木火土金水」の七星を表すという。

「日本最古の貨幣」の登場である。発表されると、マスコミも大々的に報道、「教科書が書き換えられる」と騒ぎ立てた。

問題は大量鋳造が確認されても、どの程度実際に流通したかである。「冨本銭」はその後、出土のニュースがほとんど伝えられず、全国的に流通したのかどうかは今後の発見に待つしかない。

それにひきかえ、「和同開珎」は全国500か所以上から出土、正倉院文書を初め、多くの文献に流通の記録があるとのこと。今のところ、「和同開珎」は、確実に広範囲に貨幣として流通した「日本最古の流通貨幣」であることは間違いないようだ。

ところで、貨幣がない場合の売買はどのように行われたのか。原始人同様の物々交換である。「和同開珎」も民衆の間で大量に全国的に流通したのではなさそうで、物々交換と併用されたようだ。

1300年前の話なので、「和同開珎」にも謎が多い。採掘された和銅の総量と、いつごろまで採掘されたのか。それを大和までどうして運んだのか。陸路か海路か。海路ならそのルートは。運ばれた銅はどこで鋳造されたのか。発見、採掘に当たったのは、帰化人なのか、日本人なのか――。現地を回りながら、さまざまな疑問が湧いてくる。

和同献上に続いて、749年には陸奥国から黄金が献上され、大仏建立を進める聖武天皇を喜ばせた。石見銀山を訪ねた際も思ったことだが、金、銀、銅・・・日本もかつては豊かな鉱物資源国だったのだなー。

昔、学校で習った頃は、「わどうかいほう」と読んでいたように思う。昔から論争が続いていたが、最近では「わどうかいちん」が一般的になっているようだ。おまけに、「冨本銭」とやらが大量に出土して、日本最古の通貨の地位も危うくなってきているとか。

1914年(大正3年)、秩父へ鉄道が開通、「上武鉄道唱歌」がつくられた頃には、「ここにとどまる暇あらば 和銅採掘その跡を 降りて見てこい黒谷(くろや)より」と歌われたという。

もうすっかり古く、怪しくなった知識をブラッシュアップするために、一度現地を見ようと、異常気象の猛暑が続いた10年の夏の日に秩父市の現地に出かけてみた。

まず、気になったのは「上武鉄道」、次に「和同開珎と和銅の字の違い」だった。

こういう時インターネットは便利だ。「上武鉄道」とは「秩父鉄道」の前身で、「黒谷」は「和銅黒谷」という駅名に変わったことが分かった。「和同」と「和銅」の違いは後回しにして、熊谷から秩父鉄道に乗った。

SL(蒸気機関車)も走っているのに「急行」もあって、「和銅黒谷」は急行も停まる。1400円でどこでも下車できるフリー切符があった。

「和銅黒谷」は「和同開珎」のまちである。駅のホームには「和同開珎」の大型模型があり、ホームから見える前の山(和銅山)の岩肌には、「和銅」の字が見える。駅の前には、「和銅バーベキュー」「和銅ぶどう園」、少し離れて「ゆの宿 和どう」の看板も目に入る。

秩父鉄道とほぼ平行に走る国道140号線をちょっと西に歩くと、「和銅露天掘り跡 610m」の表示がある。緩い山路に分け入るとほどなく、露天掘りの跡とされる100mを超す二条の断層面が川のように残っている。

ここにも「和同開珎」の大型模型がある。 (写真)大型というのは、「和同開珎」は一文銅貨だから、本物は円の直径が24mmしかないからだ。真ん中に約7mmの正方形の穴が開き、時計回りに「和 同 開 珎」と表記されている。

銅山には一つのイメージがある。銅は「あかがね」とも呼ぶから、「赤色」に近い色を連想する。取材に行ったことがある栃木の足尾銅山や、小さい頃、新居浜市に住んでいたので別子銅山の印象が残っているからだろう。

地名からも分かるとおり、この山も跡地も木が黒々と茂って、あまり赤さを感じさせない。長い時間が経って、色を洗い流したのだろうか。

説明板などを読んでいるうちに、「和銅」とは自然銅(にぎあかがね)のこと。自然銅とは精錬の必要がない純粋な銅のことだ。1302年前、平城京遷都(710年)直前の708年(慶雲5年)、武蔵国秩父郡から和銅が献上され、喜んだ朝廷が、「慶雲5年」を「和銅1年」と改元したことも分かってきた。

「にぎあかがね」とは、「熟していて柔らかく、割合簡単に鋳造できる純度の高い銅」といった意味。「和同」は、年号とは別に、中国の「天地和同」とか「万物和同」などのめでたい言葉にちなんで、「和同開珎」の名がついたとのことである。

日本の年号が変わるほどの慶事が武蔵国で起きたのは、もちろん歴史を通じてこの一度だけである。

跡地からの帰途、和銅元年に創建されたという由緒ある村社「聖(ひじり)神社」に立ち寄った。村社の名が懐かしい。当時の元明天皇から賜った和銅製の百足(むかで)の雌雄1対と和銅原石2個が御神体として残されている。

昔から「銭神様」「お金儲けの縁起の神様」として知られる。金には縁のない身だが、猛暑の中わざわざ訪ねたのだから、何かご利益でもあるだろうか。