埴ショクを改めました。

直 チョク・ジキ・ただちに・なおす・なおる 目部

解字 甲骨文は目の上にタテの線をつけ、目をまっすぐ向け前方を見る形。金文は、目の横に⊂(かくれる)がつき物陰にかくれて前方を見るかたちとなり、タテ線には肥点がついた。まっすぐ視線を向ける意は変わらないが、⊂はそれ以後もL字形として残り、この字の重要な要素になっている。篆文以降、タテ線は十に変化し現代字の直となった。意味は視線をまっすぐ向ける意から、まっすぐ、まがったものをまっすぐにする⇒なおす、まっすぐな人の意から、すなおなどの意となる。

意味 (1)まっすぐ。「直線チョクセン」(2)すなお。「正直ショウジキ」「率直ソッチョク」(3)なおす(直す)。なおる(直る)。(4)じかに。間に何もおかない。「直接チョクセツ」(5)ただちに(直ちに)。すぐ。「直後チョクゴ」(6)あたる。番にあたる。「宿直シュクチョク」

イメージ

「目をまっすぐ向ける」(直・値)

「まっすぐ」(徳・聴・庁・植・殖・置)

「形声字」(埴)

音の変化 チョク:直 チョウ:聴・庁 チ:値・置 トク:徳 ショク:植・殖・埴

目をまっすぐ向ける

値 チ・ね・あたい イ部

解字 「イ(人)+直(目をまっすぐ向ける)」 の会意形声。人をまっすぐ見て、その人のねうちを判断すること。

意味 (1)あたい(値)。ねうち。ね(値)。「価値カチ」「値段ねダン」「値踏(ねぶ)み」 (2)数の大きさ。「数値スウチ」(3)あう。であう。「値遇チグウ」(=知遇)

まっすぐ 悳 トク・ただしい・ただす 心部 dé 解字 「直(目をまっすぐむける)+心(こころ)」の会意。目をまっすぐに向けて見て感じる心。ただしい。ただす意となる。[名義抄]は「徳の古字」とする。〔説文解字〕は「外には人に得(納得される)、内には己に得(納得する)也(なり)。直と心に従う。(発音は)多則切(トク)」とする。 意味 (1)ただしい。ただす。 (2)もと徳と同じく用いる。 徳[德]トク 彳部

解字 「彳(ゆく)+直(まっすぐ)+心(こころ)」 が本来のかたち。真っすぐな心を持って歩むこと。旧字は德で、直のL → 一に、新字体では一が取れた。

意味 (1)道をさとった立派な行為。身に備わった品性。「人徳ジントク」「陰徳イントク」(人に知られないように行う徳)(2)人が習得すべき品性。「道徳ドウトク」「徳育トクイク」(道徳面の教育)(3)よい。りっぱ。「徳政トクセイ」(4)もうけ。利益。得に当てた用法。「お徳用」

聴[聽] チョウ・きく 耳部

解字 旧字は聽で 「耳(みみ)+𡈼テイ(立つ)+ 悳(まっすぐな心)」 の会意形声。まっすぐな心で立って耳を傾けること。新字体は耳の下の𡈼と、横目の下の一が略された。

意味 (1)きく(聴く)。耳を傾けてきく。「聴覚チョウカク」「聴講チョウコウ」「聴取チョウシュ」 (2)ゆるす。ききいれる。「聴許チョウキョ」(ききいれゆるす)

庁[廳] チョウ 广部

解字 旧字は廳で「广(建物)+聽チョウ(耳をかたむけてきく)」の会意形声。人々の声に、耳をかたむけ政務について聴く建物の意で、役所を表す。新字体は、聽を同音の丁チョウに置き換えた。

意味 役所。「庁舎チョウシャ」「官庁カンチョウ」「府庁フチョウ」「県庁ケンチョウ」

植 ショク・うえる・うわる 木部

解字 「木(き)+直(まっすぐ)」 の会意形声。木をまっすぐ立てること。木をうえる意となる。

意味 (1)うえる(植える)。草木をうえる。「植林ショクリン」(2)地に生えているもの。「植物ショクブツ」「植生ショクセイ」(ある区域に生育している植物の全体)(3)移りすむ。「植民ショクミン」(=殖民)(4)活字を組む。「植字ショクジ」

殖 ショク・ふえる・ふやす 歹部

解字 「歹(残った骨)+直(=植。うえる)」 の会意形声。歹ガツは残骨で、動物の腐った形を示す。そこに草木を植えると腐蝕した屍骸を肥料として、よく育つ意味になる。転じて、財産や子孫がふえる意。

意味 (1)ふえる(殖える)。ふやす(殖やす)。「殖財ショクザイ」「殖産ショクサン」(産業を盛んにする)「生殖セイショク」(生物が繁殖すること)「養殖ヨウショク」(飼って育てる)「貨殖カショク」(お金もうけ)(2)開拓などのため移住する。「殖民ショクミン」

置 チ・おく 罒部よこめ

解字 「罒(あみ)+直(まっすぐ)」 の会意形声。罒モウは网モウ(あみ)の変形で、あみの意。これに直をくわえた置は、鳥などを捕らえるため網を棒に結びつけてまっすぐ立てること。設置する意となる。

意味 (1)おく(置く)。すえる。「設置セッチ」「位置イチ」「倒置トウチ」(さかさまに置く)(2)しまつする。「処置ショチ」「措置ソチ」(取り計らって始末する)(3)すておく。「放置ホウチ」

形声字

埴 ショク・はに 土部

解字 「土(つち)+直(チョク⇒ショク)」の形声。[説文解字]は「黏土(ねんど)也」とし、ショクという名の粘土の意。きめ細かく黄赤色の粘土をいう。陶器の材料として用いられる。

意味 (1)はに(埴)。きめ細かく黄赤色の土。ねばつち。あかつち。ねんど。「埴壌土ショクジョウド」(かなり粘土分をふくむ土。稲の栽培に適する)「埴土ショクド・はにつち」(ねんど)「埴輪はにわ」(古墳の周囲に置く素焼きの土偶など)「埴師はにし・はじ」(埴輪などの土製品を作る職人。土師はじ)「埴生はにゅう」(①粘土が生まれる土地、粘土のある土地。②埴生の小屋の意。(粘土(土間)にムシロを敷いて寝るような貧しい家)「埴生の宿やど」(イングランド民謡。日本で「埴生の宿」の題名で親しまれた。元の題名「Home! Sweet Home!」。歌詞のHomeの意味は田舎の小さな我が家の意) (2)へな(埴)。へなつち。黒く粘り気のある粘土。荒壁に塗る。[広辞苑] (3)地名。「埴科郡はにしなぐん」(長野県の郡名。多くが市や町として独立し、現在は坂城町(さかきまち)のみが属している。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

庶の解字を改めました。

庶 ショ・もろもろ 广部

解字 庶の字は、甲骨文第二字(下)から金文~現代字へと続く流れが代表的な変遷となっている。甲骨文第二字について[甲骨文字辞典]は、[石の初文(三角形)+火]で、おそらく石を火で熱する意味の会意文字で、火を用いた祭祀儀礼の一種であろう、とする。字形は金文で「石(厂+口)+火」となり、篆文で「厂⇒广、口⇒廿」に変化し、現代字で「火⇒灬」に変化した庶になった。

意味は金文で庶人・庶士など、多くの人々の意で使われており、篆文も[説文解字]は「屋下の衆也(なり)」とし庶民の意で、この意味が現在まで続く。甲骨文から金文への意味の飛躍を説明する字が、甲骨第一字(上)の存在である。[甲骨文字辞典]は、「庶(もろもろ)の意味としては、三つの人に声符として「石(三角形)+火」(ショ)を加えた形の第一字がおそらく初文であるが、後代の字形には残っておらず、金文以降では「石+火」の系統の字形が借りて「庶」の意味として用いられた」とする。従って、もろもろの意味は甲骨文字第一字の「人人人」であり、この発音がショ(石(三角形)+火)である。なお、庶の意味には、庶民の意から、正統(正式)でない意味も生じた。

意味 (1)もろもろ(庶)。多くの人々。よろず。「庶民ショミン」「庶務ショム」(いろいろの雑多な事務) 「庶事ショジ」(よろずの事) (2)正統でない。「庶子ショシ」(正妻でない女性の子)「庶出ショシュツ」(=庶子) (3)漢文訓読の用法。ある状況に接近することを期待する熟語。こいねがう。①「庶幾(こいねがわく)は余(われ)を赦(ゆる)せ」(どうか私を許していただきたい) ②「庶幾ショキする姿」(こいねがう姿)

イメージ

「もろびと」(庶・遮)

「形声字」(蔗・蹠・鷓)

音の変化 ショ:庶・蔗 シャ:遮・鷓 セキ:蹠

もろびと

遮 シャ・さえぎる 辶部

解字 「辶(ゆく)+庶(もろびと)」の形声。庶(多くの人々)が路上にでて、辶(進行)がさまたげられること。[説文解字]は「遏アツ(とどめ)る也(なり)」とする。発音は、ショ⇒シャに変化。

意味 (1)さえぎる(遮る)。ふさぐ。はばむ。「遮断シャダン」「遮光シャコウ」 (2)覆いかくす。「遮蔽シャヘイ」 (3)当て字の用法。「遮二無二シャニムニ」(がむしゃらに)

形声字

蔗 ショ・シャ 艸部

解字 「艸(草)+庶(ショ)」の形声。ショは黍ショ(きび)に通じ、艸(植物)をつけてキビの一種であるサトウキビを表した。サトウキビはニューギニア諸島が原産で、中国へは周代に伝わった。当初は「柘シャ」(現在の、ヤマグワ・ツゲ)の字を当てていたが、漢代に「蔗」の字が出現した。参考(中国。百度記事)「甘蔗,上古叫柘,六朝始叫甘蔗,原产(産)南亚(亜)」(甘蔗という呼び名は後漢以後の六朝からのようである)

意味 (1)さとうきび。イネ科の多年草。「甘蔗カンショ」(さとうきび)「蔗糖ショトウ」(サトウキビから作った砂糖) (2)うまい。おもしろい。「蔗境シャキョウ」(面白くなるところ。佳境)

蹠 セキ・ショ 足部

解字 「足(あし)+庶(セキ)」の形声。セキは石セキに通じ、歩くとき石をふむ足のうらをいう。跖セキは同字。発音のショは慣用音。

意味 (1)あし。あしうら。「対蹠的タイセキテキ・タイショテキ」(二つの物事が正反対の関係にあるさま)「対蹠地タイセキチ・タイショチ」(地球あるいは天体で、ある地点と180度逆に位置する場所。地球においては地球の裏側をいう。=対蹠点) (2)ふむ。「蹠地セキチ」(地をふむ)

鷓 シャ 鳥部

コモンシャコ(ウィキペディア)

コモンシャコ(ウィキペディア)

解字 「鳥(とり)+庶(シャ)」の形声。シャという名の鳥。「鷓鴣シャコ」に用いられる字。

意味 「鷓鴣シャコ」とは、キジ科の鳥のうち、ウズラとキジの中間の体形をもつ一群。中国ではこの中の一種コモンシャコをいう。「鷓鴣斑シャコハン」(陶釉の一つ。釉(うわぐすり)中に鷓鴣の羽毛の斑紋に似た模様が表れているもの)

<紫色は常用漢字>

庶 ショ・もろもろ 广部

解字 庶の字は、甲骨文第二字(下)から金文~現代字へと続く流れが代表的な変遷となっている。甲骨文第二字について[甲骨文字辞典]は、[石の初文(三角形)+火]で、おそらく石を火で熱する意味の会意文字で、火を用いた祭祀儀礼の一種であろう、とする。字形は金文で「石(厂+口)+火」となり、篆文で「厂⇒广、口⇒廿」に変化し、現代字で「火⇒灬」に変化した庶になった。

意味は金文で庶人・庶士など、多くの人々の意で使われており、篆文も[説文解字]は「屋下の衆也(なり)」とし庶民の意で、この意味が現在まで続く。甲骨文から金文への意味の飛躍を説明する字が、甲骨第一字(上)の存在である。[甲骨文字辞典]は、「庶(もろもろ)の意味としては、三つの人に声符として「石(三角形)+火」(ショ)を加えた形の第一字がおそらく初文であるが、後代の字形には残っておらず、金文以降では「石+火」の系統の字形が借りて「庶」の意味として用いられた」とする。従って、もろもろの意味は甲骨文字第一字の「人人人」であり、この発音がショ(石(三角形)+火)である。なお、庶の意味には、庶民の意から、正統(正式)でない意味も生じた。

意味 (1)もろもろ(庶)。多くの人々。よろず。「庶民ショミン」「庶務ショム」(いろいろの雑多な事務) 「庶事ショジ」(よろずの事) (2)正統でない。「庶子ショシ」(正妻でない女性の子)「庶出ショシュツ」(=庶子) (3)漢文訓読の用法。ある状況に接近することを期待する熟語。こいねがう。①「庶幾(こいねがわく)は余(われ)を赦(ゆる)せ」(どうか私を許していただきたい) ②「庶幾ショキする姿」(こいねがう姿)

イメージ

「もろびと」(庶・遮)

「形声字」(蔗・蹠・鷓)

音の変化 ショ:庶・蔗 シャ:遮・鷓 セキ:蹠

もろびと

遮 シャ・さえぎる 辶部

解字 「辶(ゆく)+庶(もろびと)」の形声。庶(多くの人々)が路上にでて、辶(進行)がさまたげられること。[説文解字]は「遏アツ(とどめ)る也(なり)」とする。発音は、ショ⇒シャに変化。

意味 (1)さえぎる(遮る)。ふさぐ。はばむ。「遮断シャダン」「遮光シャコウ」 (2)覆いかくす。「遮蔽シャヘイ」 (3)当て字の用法。「遮二無二シャニムニ」(がむしゃらに)

形声字

蔗 ショ・シャ 艸部

解字 「艸(草)+庶(ショ)」の形声。ショは黍ショ(きび)に通じ、艸(植物)をつけてキビの一種であるサトウキビを表した。サトウキビはニューギニア諸島が原産で、中国へは周代に伝わった。当初は「柘シャ」(現在の、ヤマグワ・ツゲ)の字を当てていたが、漢代に「蔗」の字が出現した。参考(中国。百度記事)「甘蔗,上古叫柘,六朝始叫甘蔗,原产(産)南亚(亜)」(甘蔗という呼び名は後漢以後の六朝からのようである)

意味 (1)さとうきび。イネ科の多年草。「甘蔗カンショ」(さとうきび)「蔗糖ショトウ」(サトウキビから作った砂糖) (2)うまい。おもしろい。「蔗境シャキョウ」(面白くなるところ。佳境)

蹠 セキ・ショ 足部

解字 「足(あし)+庶(セキ)」の形声。セキは石セキに通じ、歩くとき石をふむ足のうらをいう。跖セキは同字。発音のショは慣用音。

意味 (1)あし。あしうら。「対蹠的タイセキテキ・タイショテキ」(二つの物事が正反対の関係にあるさま)「対蹠地タイセキチ・タイショチ」(地球あるいは天体で、ある地点と180度逆に位置する場所。地球においては地球の裏側をいう。=対蹠点) (2)ふむ。「蹠地セキチ」(地をふむ)

鷓 シャ 鳥部

コモンシャコ(ウィキペディア)

コモンシャコ(ウィキペディア)解字 「鳥(とり)+庶(シャ)」の形声。シャという名の鳥。「鷓鴣シャコ」に用いられる字。

意味 「鷓鴣シャコ」とは、キジ科の鳥のうち、ウズラとキジの中間の体形をもつ一群。中国ではこの中の一種コモンシャコをいう。「鷓鴣斑シャコハン」(陶釉の一つ。釉(うわぐすり)中に鷓鴣の羽毛の斑紋に似た模様が表れているもの)

<紫色は常用漢字>

現在、一部を改訂中です。

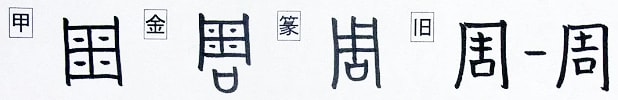

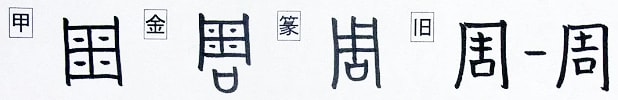

周 シュウ・あまねし・まわり 口部

解字 甲骨文は田地の変形したものと小点から成り、耕作地に穀物などを植えた状態を表している。意味は地名または地方領主の長[甲骨文字辞典]。金文から下に口がつき、田地の境界(外周)を表している。意味は、周王朝名や王朝の建物名などが多い。篆文は田の作物をあらわす点がとれ、全体が用に似た形+口になり、[説文解字]は「密也」、発音順字典の[廣韻コウイン]は「遍(あまねし)」とする。字形は、冂の内部が「キ+口」の旧字を経て現代字は周になった。意味は、地名・王朝名以外に、①田地に作物が一面に(あまねく)行きわたる、②田地のまわり、③田地をめぐる等の意となる。

意味 (1)あまねし(周し)。ゆきとどく。「周知シュウチ」「周到シュウトウ」「周備シュウビ」(あまねくととのえ備える) (2)まわり(周り)。ひとまわりする。「一周イッシュウ」「周囲シュウイ」「円周エンシュウ」 (3)めぐる(周る)。めぐらす。「周航シュウコウ」「周遊シュウユウ」 (4)国名・時代名。「周シュウ」(古代中国の王朝。BC12世紀後半~BC256の約850年間)「西周セイシュウ」(都が鎬京コウケイ[西安市]にあった時代)「東周トウシュウ」(都が洛邑[洛陽]にあった時代) (5)姓の一つ。「周恩来シュウオンライ」(中華人民共和国の初代総理)

イメージ

作物が田地に「行きわたる」(周・彫・調・蜩)

「穀物が田地一杯に育つ」(稠・綢・凋)

田地のまわりを「ひとめぐりする・めぐる」(週)

「形声字」(鯛・雕・惆)

「その他」(簓)

音の変化

シュウ:周・週 チュウ:稠・綢・惆 チョウ:彫・調・鯛・凋・蜩・雕 ささら:簓

行きわたる

彫 チョウ・ほる 彡部

解字 「彡(模様)+周(ゆきわたる)」の会意形声。器物などの表面に模様が行きわたるのが原義。模様をつけるため、ほる・きざむ意となる。

意味 (1)かざる。かざり。「彫飾チョウショク」(彫も飾も、かざる意) (2)ほる(彫る)。きざむ。「彫刻チョウコク」「彫塑チョウソ」(彫刻と塑像)「彫琢チョウタク」(①彫ることと、みがくこと。②文章を美しくかざる)

調 チョウ・しらべる・ととのう・ととのえる 言部

解字 「言(ことば)+周(ゆきわたる)」の会意形声。言葉による伝達がゆきわたり、準備や態勢がととのうこと。うまく整う意から、そろう意となり、そろった音の響き(調べ)の意となる。なお、調べる意は、言葉でくまなく聞いて調べること。また、徴チョウ(とりたてる)に通じ、みつぎものの意となる。

意味 (1)ととのう(調う)。ととのえる(調える)。つりあう。「調和チョウワ」「協調キョウチョウ」 (2)しらべ(調べ)。音楽を奏すること。詩や音楽のリズム。「調子チョウシ」「曲調キョクチョウ」 (3)しらべる(調べる)。「調査チョウサ」「調書チョウショ」 (4)めしあげる。みつぎ。「租庸調ソヨウチョウ」(租は穀物を納める税。庸は労役。調は布を納める税)

蜩 チョウ・せみ・ひぐらし 虫部

解字 「虫(むし)+周の旧字(ゆきわたる)」の会意形声。[説文解字]は「蝉せみ也」とする。いっせいに鳴く声が林のなかにゆきわたる虫でセミを表す。セミ一般をさすが、日本では「ひぐらし」をいう。

意味 (1)せみ(蜩)。蝉センとも書く。セミ科の昆虫。「蜩甲チョウコウ」(セミのぬけがら)「馬蜩バチョウ」(クマゼミ)「寒蜩カンチョウ」(ツクツクホウシ)「茅蜩ボウチョウ」(ヒグラシ)(2)[国]ひぐらし(蜩)。夏から秋にかけ夜明けや日暮れに、「カナカナ」と澄んだ声で鳴くセミ。日暮れに鳴くことから「日暮」とも書き、名称はこの読みの「ひぐらし」からきた。

穀物が田地いっぱいに育つ

稠 チュウ・チョウ・おおい 禾部

解字 「禾(こくもつ)+周の旧字(穀物が田地いっぱいに育つ)」の会意形声。周は、もともと田地に穀物がいっぱいに育つ意。この意味を禾(こくもつ)をつけて確認した字。転じて、こみあっている意となる。

意味 おおい(稠い)。こみあう。「稠密チュウミツ」(多く集まり混み合うこと)「稠人チュウジン」(多くの人。衆人)「稠林チュウリン」(密生した森林。煩悩が多いたとえ)

綢 チュウ・トウ・まとう 糸部

解字 「糸(いと)+周の旧字(=稠。おおい)」の会意形声。たくさんの糸が、まつわりつくさまを綢チュウという。

意味 (1)まとう(綢う)。まつわりつく。「綢繆チュウビュウ」(①びっしりとまつわりつく、②奥深い、③細かくこみあう)(2)こまやか。「綢直チュウチョク」(細やかで行いが正しい)(3)密集する。「綢密チュウミツ」(こみあう=稠密チュウミツ)

凋 チョウ・しぼむ 冫部

解字 「冫(こおり)+周(穀物が田地いっぱいに育つ)」の会意形声。田地いっぱいに育った穀物が寒さでしおれること。

意味 しぼむ(凋む)。しおれる。衰える。「凋落チョウラク」(①花などがしぼみ落ちる。②容色がおとろえる。③おちぶれる)「萎凋イチョウ」(なえてしぼむ。萎は、なえる・しおれる意)「枯凋コチョウ」(枯れてしぼむ)

ひとめぐりする・めぐる

週 シュウ 辶部

解字 「辶(ゆく)+周(ひとめぐりする)」の会意形声。七曜(日・月・火・水・木・金・土)を一巡りすること。

意味 (1)七曜を一巡りした時間。一週間。「週刊シュウカン」(1週間に1度刊行する)「毎週マイシュウ」「今週コンシュウ」 (2)めぐり。めぐる。「週期シュウキ」(ひとめぐりする時期・時間)

形声字

鯛 チョウ・たい 魚部

マダイ(「かがわの県産品」より)

マダイ(「かがわの県産品」より)

解字 「魚(さかな)+周(チョウ)」の形声。チョウという魚。、中国の[玉篇]で「魚名」としか書かれていない字。日本ではタイが扁平な魚であることから[大言海]は「タイは平魚(タイラヲ)の意と云ふ。延喜式(平安初期の本)に平魚(タヒ)とある」とし、タは平(たい)らなこと、イは魚(イオ)の意で、平たい魚がタイの語源とする。日本で鯛をタイに当てると中国に逆輸入された。

意味 たい(鯛)。スズキ目タイ科に属する海産魚。体は楕円形で側面が扁平(ひらたい)。体は紅色で全身に鱗の模様がきれいな魚。名前が「めでたい」に通じることから祝宴の料理に使われる。「真鯛まだい」「金目鯛きんめだい」(目が大きく金色の鯛)「小鯛こだい」「鯛焼き」(鯛の形をした小麦粉の焼き菓子。中にあんが入る)

雕[鵰] チョウ・わし・きざむ 隹部

解字 「隹(とり)+周の旧字(シュウ⇒チョウ)」の形声。チョウという名の隹(とり)で鷲わしをいう。[説文解字]は「鷻タン(わし)也(なり)。隹に従い周の聲(声)。「鳥+周」の鵰については、籒チュウ文(篆文の前身)で雕なり。鳥に従い、発音は都僚切チョウ(テウ)とし、篆文の前は鵰とも書いた。また、彫チョウに通じ、雕(きざ)む意で用いる。

意味 (1)わし(雕)。「雕悍チョウカン」(猛鷲) (2)[彫チョウに通じ]きざむ(雕む)。ほる。「雕刻チョウコク」「雕琢チョウタク」(宝石などを加工研磨すること。また、詩文などを練り上げること)「雕竜チョウリュウ」(竜を彫るようにみごとに文章を飾りあげること)

惆 チュウ・いたむ・うらむ 忄部

解字 「忄(こころ)+周の旧字(シュウ⇒チュウ)」の形声。心の中で、いたみ悲しむさまを惆チュウという。[説文解字]は「失意也(なり)。心に従い周の聲(声)。発音は敕鳩切(チュウ)とする。

意味 (1)失意。思うにまかせぬ。「惆然チュウゼン」(失意のさま)(2)いたむ。なげく。かなしむ。「惆悵チュウチョウ」(いたみかなしむ)「惆愴チュウソウ」(惆も愴も、いたむ意)(3)うらむ(惆む)。「惆恨チュウコン」

その他

簓[国] ささら 竹部

解字 「竹(たけ)+彫(ほる・きざむ)」の会意。(1)竹片や棒の側面を彫って刻みをつけたもの。(2)竹筒の先をきざみ割ったもの、の二種類がある。

① ②

②

①楽器の簓(「広辞苑」より)②洗浄用具の簓(「簓(ささら)について」より)

意味 (1)楽器。ささら(簓)。竹筒の先を割ったものを、竹片や棒の側面を彫って刻みをつけたものに擦(こすっ)て音をだし、民族芸能などの伴奏楽器として用いる。(2)洗浄用具。ささら(簓)。竹筒の先をこまかく割ったもの。用途は、細かく割ったほうを洗浄面に押しつけて擦る。また、細かく割った竹をまるめて手元を固く結んだもの。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

周 シュウ・あまねし・まわり 口部

解字 甲骨文は田地の変形したものと小点から成り、耕作地に穀物などを植えた状態を表している。意味は地名または地方領主の長[甲骨文字辞典]。金文から下に口がつき、田地の境界(外周)を表している。意味は、周王朝名や王朝の建物名などが多い。篆文は田の作物をあらわす点がとれ、全体が用に似た形+口になり、[説文解字]は「密也」、発音順字典の[廣韻コウイン]は「遍(あまねし)」とする。字形は、冂の内部が「キ+口」の旧字を経て現代字は周になった。意味は、地名・王朝名以外に、①田地に作物が一面に(あまねく)行きわたる、②田地のまわり、③田地をめぐる等の意となる。

意味 (1)あまねし(周し)。ゆきとどく。「周知シュウチ」「周到シュウトウ」「周備シュウビ」(あまねくととのえ備える) (2)まわり(周り)。ひとまわりする。「一周イッシュウ」「周囲シュウイ」「円周エンシュウ」 (3)めぐる(周る)。めぐらす。「周航シュウコウ」「周遊シュウユウ」 (4)国名・時代名。「周シュウ」(古代中国の王朝。BC12世紀後半~BC256の約850年間)「西周セイシュウ」(都が鎬京コウケイ[西安市]にあった時代)「東周トウシュウ」(都が洛邑[洛陽]にあった時代) (5)姓の一つ。「周恩来シュウオンライ」(中華人民共和国の初代総理)

イメージ

作物が田地に「行きわたる」(周・彫・調・蜩)

「穀物が田地一杯に育つ」(稠・綢・凋)

田地のまわりを「ひとめぐりする・めぐる」(週)

「形声字」(鯛・雕・惆)

「その他」(簓)

音の変化

シュウ:周・週 チュウ:稠・綢・惆 チョウ:彫・調・鯛・凋・蜩・雕 ささら:簓

行きわたる

彫 チョウ・ほる 彡部

解字 「彡(模様)+周(ゆきわたる)」の会意形声。器物などの表面に模様が行きわたるのが原義。模様をつけるため、ほる・きざむ意となる。

意味 (1)かざる。かざり。「彫飾チョウショク」(彫も飾も、かざる意) (2)ほる(彫る)。きざむ。「彫刻チョウコク」「彫塑チョウソ」(彫刻と塑像)「彫琢チョウタク」(①彫ることと、みがくこと。②文章を美しくかざる)

調 チョウ・しらべる・ととのう・ととのえる 言部

解字 「言(ことば)+周(ゆきわたる)」の会意形声。言葉による伝達がゆきわたり、準備や態勢がととのうこと。うまく整う意から、そろう意となり、そろった音の響き(調べ)の意となる。なお、調べる意は、言葉でくまなく聞いて調べること。また、徴チョウ(とりたてる)に通じ、みつぎものの意となる。

意味 (1)ととのう(調う)。ととのえる(調える)。つりあう。「調和チョウワ」「協調キョウチョウ」 (2)しらべ(調べ)。音楽を奏すること。詩や音楽のリズム。「調子チョウシ」「曲調キョクチョウ」 (3)しらべる(調べる)。「調査チョウサ」「調書チョウショ」 (4)めしあげる。みつぎ。「租庸調ソヨウチョウ」(租は穀物を納める税。庸は労役。調は布を納める税)

蜩 チョウ・せみ・ひぐらし 虫部

解字 「虫(むし)+周の旧字(ゆきわたる)」の会意形声。[説文解字]は「蝉せみ也」とする。いっせいに鳴く声が林のなかにゆきわたる虫でセミを表す。セミ一般をさすが、日本では「ひぐらし」をいう。

意味 (1)せみ(蜩)。蝉センとも書く。セミ科の昆虫。「蜩甲チョウコウ」(セミのぬけがら)「馬蜩バチョウ」(クマゼミ)「寒蜩カンチョウ」(ツクツクホウシ)「茅蜩ボウチョウ」(ヒグラシ)(2)[国]ひぐらし(蜩)。夏から秋にかけ夜明けや日暮れに、「カナカナ」と澄んだ声で鳴くセミ。日暮れに鳴くことから「日暮」とも書き、名称はこの読みの「ひぐらし」からきた。

穀物が田地いっぱいに育つ

稠 チュウ・チョウ・おおい 禾部

解字 「禾(こくもつ)+周の旧字(穀物が田地いっぱいに育つ)」の会意形声。周は、もともと田地に穀物がいっぱいに育つ意。この意味を禾(こくもつ)をつけて確認した字。転じて、こみあっている意となる。

意味 おおい(稠い)。こみあう。「稠密チュウミツ」(多く集まり混み合うこと)「稠人チュウジン」(多くの人。衆人)「稠林チュウリン」(密生した森林。煩悩が多いたとえ)

綢 チュウ・トウ・まとう 糸部

解字 「糸(いと)+周の旧字(=稠。おおい)」の会意形声。たくさんの糸が、まつわりつくさまを綢チュウという。

意味 (1)まとう(綢う)。まつわりつく。「綢繆チュウビュウ」(①びっしりとまつわりつく、②奥深い、③細かくこみあう)(2)こまやか。「綢直チュウチョク」(細やかで行いが正しい)(3)密集する。「綢密チュウミツ」(こみあう=稠密チュウミツ)

凋 チョウ・しぼむ 冫部

解字 「冫(こおり)+周(穀物が田地いっぱいに育つ)」の会意形声。田地いっぱいに育った穀物が寒さでしおれること。

意味 しぼむ(凋む)。しおれる。衰える。「凋落チョウラク」(①花などがしぼみ落ちる。②容色がおとろえる。③おちぶれる)「萎凋イチョウ」(なえてしぼむ。萎は、なえる・しおれる意)「枯凋コチョウ」(枯れてしぼむ)

ひとめぐりする・めぐる

週 シュウ 辶部

解字 「辶(ゆく)+周(ひとめぐりする)」の会意形声。七曜(日・月・火・水・木・金・土)を一巡りすること。

意味 (1)七曜を一巡りした時間。一週間。「週刊シュウカン」(1週間に1度刊行する)「毎週マイシュウ」「今週コンシュウ」 (2)めぐり。めぐる。「週期シュウキ」(ひとめぐりする時期・時間)

形声字

鯛 チョウ・たい 魚部

マダイ(「かがわの県産品」より)

マダイ(「かがわの県産品」より)解字 「魚(さかな)+周(チョウ)」の形声。チョウという魚。、中国の[玉篇]で「魚名」としか書かれていない字。日本ではタイが扁平な魚であることから[大言海]は「タイは平魚(タイラヲ)の意と云ふ。延喜式(平安初期の本)に平魚(タヒ)とある」とし、タは平(たい)らなこと、イは魚(イオ)の意で、平たい魚がタイの語源とする。日本で鯛をタイに当てると中国に逆輸入された。

意味 たい(鯛)。スズキ目タイ科に属する海産魚。体は楕円形で側面が扁平(ひらたい)。体は紅色で全身に鱗の模様がきれいな魚。名前が「めでたい」に通じることから祝宴の料理に使われる。「真鯛まだい」「金目鯛きんめだい」(目が大きく金色の鯛)「小鯛こだい」「鯛焼き」(鯛の形をした小麦粉の焼き菓子。中にあんが入る)

雕[鵰] チョウ・わし・きざむ 隹部

解字 「隹(とり)+周の旧字(シュウ⇒チョウ)」の形声。チョウという名の隹(とり)で鷲わしをいう。[説文解字]は「鷻タン(わし)也(なり)。隹に従い周の聲(声)。「鳥+周」の鵰については、籒チュウ文(篆文の前身)で雕なり。鳥に従い、発音は都僚切チョウ(テウ)とし、篆文の前は鵰とも書いた。また、彫チョウに通じ、雕(きざ)む意で用いる。

意味 (1)わし(雕)。「雕悍チョウカン」(猛鷲) (2)[彫チョウに通じ]きざむ(雕む)。ほる。「雕刻チョウコク」「雕琢チョウタク」(宝石などを加工研磨すること。また、詩文などを練り上げること)「雕竜チョウリュウ」(竜を彫るようにみごとに文章を飾りあげること)

惆 チュウ・いたむ・うらむ 忄部

解字 「忄(こころ)+周の旧字(シュウ⇒チュウ)」の形声。心の中で、いたみ悲しむさまを惆チュウという。[説文解字]は「失意也(なり)。心に従い周の聲(声)。発音は敕鳩切(チュウ)とする。

意味 (1)失意。思うにまかせぬ。「惆然チュウゼン」(失意のさま)(2)いたむ。なげく。かなしむ。「惆悵チュウチョウ」(いたみかなしむ)「惆愴チュウソウ」(惆も愴も、いたむ意)(3)うらむ(惆む)。「惆恨チュウコン」

その他

簓[国] ささら 竹部

解字 「竹(たけ)+彫(ほる・きざむ)」の会意。(1)竹片や棒の側面を彫って刻みをつけたもの。(2)竹筒の先をきざみ割ったもの、の二種類がある。

①

②

②

①楽器の簓(「広辞苑」より)②洗浄用具の簓(「簓(ささら)について」より)

意味 (1)楽器。ささら(簓)。竹筒の先を割ったものを、竹片や棒の側面を彫って刻みをつけたものに擦(こすっ)て音をだし、民族芸能などの伴奏楽器として用いる。(2)洗浄用具。ささら(簓)。竹筒の先をこまかく割ったもの。用途は、細かく割ったほうを洗浄面に押しつけて擦る。また、細かく割った竹をまるめて手元を固く結んだもの。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

増補改訂しました。

叉 サ・シャ・また 又部

解字 甲骨文は手の指の間に二つの点を描き、指の間が開いていることを示す。金文・篆文は一つの点になり、指の間の一つが開いて「ふたまた」になっていることを表す。現在のピースサインのようなもの。意味は「ふたまた」ないし、フォークのように先が枝分かれしたものを表す。

①

① ②

②

①指叉球(フォークボール)(百度百科「指叉球」より)②指叉さすまた(広辞苑より)

意味 (1)また(叉)。ふたまた。「音叉オンサ」(先がU字型になった鋼に柄をつけた道具。軽く打って音を出し楽器などの音合わせに使う)「三叉路サンサロ」(3本の道路が集まる交差点)「叉手網さであみ」(二本の竹を交叉させて結び、網をはった漁具)「指叉さすまた」(木製の長柄の先に三日月形の金具をつけた武器。罪人を捕えるのに用いた。やす。)(2)先が枝分かれした道具。魚などを刺しとる漁具。「魚叉ギョサ」(魚を突くヤス。先が二~三叉が多い)(3)ふたまたの間にものをはさむ。「叉手サシュ」(①[仏]両手の指を組み合わせる。②両腕を組み合わせて手出しをしない。③切妻屋根で材を合掌形に組んだもの。=扠首サス)「指叉球シサキュウ」(フォークボール)(4)梵語の音訳。「夜叉ヤシャ」(インド神話で森林にすむとされる神霊)

叉手網(台湾のネットより)

叉手網(台湾のネットより)

イメージ

「ふたまた」(叉・扠・靫・釵)

音の変化 サ:叉・扠 サイ:靫・釵

ふたまた

扠 サ・さす・さて 扌部

解字 「扌(て)+叉(ふたまた)」の会意形声。ふたまたになった道具を手に持って、さすこと。日本では、接続詞の「さて」として使う。

意味 (1)さす(扠す)。先がふたまたや、みつまたの道具で突き刺すこと。また、「さすまた・やす」をいう。(2)[国]「扠首サス(=叉手サシュ)」とは、切妻屋根で材を合掌形に組んだもの。(3)[国]さて(扠)。あらためて話題を出すときの接続詞。「叉(さ)+扌(て)」の音を併せた形からといわれる。

靫 サイ・サ・うつぼ・ゆぎ 革部

解字 「革(かわ)+叉(=扠。さす)」の会意形声。矢をさしいれる革製の袋。矢をいれて携帯する道具をいう。

① ②

②

①靫ゆぎ(腰の矢印。広辞苑より)②靫蔓 (うつぼかずら)(「季節の花300」より)

意味 うつぼ(靫)。ゆぎ(靫)。矢を入れ背や腰につける袋状の道具。「箭靫センサイ」(矢いれ)「靫負ゆげい」(矢を入れる靫を背負って宮中を守った武士の集団。靫負(ゆげお)ひ、の転)「靫蔓うつぼかずら」(葉の先端にうつぼの形をした袋をつけ、中に落ちた虫を養分とする蔓つる性植物)

釵 サイ・サ・かんざし 金部

釵子サイシ(ネットの検索画面から)

釵子サイシ(ネットの検索画面から)

解字 「金(金属)+叉(ふたまた)」の会意形声。女性の髪にさす金属製のふたまた(二本足)のかんざし。

意味 (1)かんざし(釵)。ふたまたの髪かざり。「釵子サイシ」(=釵。かんざし)「玉釵ギョクサイ」(玉のついたかんざし)「花釵カサイ」(花のついたかんざし)「釵梳サイソ」(かんざしと、くし)

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

叉 サ・シャ・また 又部

解字 甲骨文は手の指の間に二つの点を描き、指の間が開いていることを示す。金文・篆文は一つの点になり、指の間の一つが開いて「ふたまた」になっていることを表す。現在のピースサインのようなもの。意味は「ふたまた」ないし、フォークのように先が枝分かれしたものを表す。

①

① ②

②①指叉球(フォークボール)(百度百科「指叉球」より)②指叉さすまた(広辞苑より)

意味 (1)また(叉)。ふたまた。「音叉オンサ」(先がU字型になった鋼に柄をつけた道具。軽く打って音を出し楽器などの音合わせに使う)「三叉路サンサロ」(3本の道路が集まる交差点)「叉手網さであみ」(二本の竹を交叉させて結び、網をはった漁具)「指叉さすまた」(木製の長柄の先に三日月形の金具をつけた武器。罪人を捕えるのに用いた。やす。)(2)先が枝分かれした道具。魚などを刺しとる漁具。「魚叉ギョサ」(魚を突くヤス。先が二~三叉が多い)(3)ふたまたの間にものをはさむ。「叉手サシュ」(①[仏]両手の指を組み合わせる。②両腕を組み合わせて手出しをしない。③切妻屋根で材を合掌形に組んだもの。=扠首サス)「指叉球シサキュウ」(フォークボール)(4)梵語の音訳。「夜叉ヤシャ」(インド神話で森林にすむとされる神霊)

叉手網(台湾のネットより)

叉手網(台湾のネットより)イメージ

「ふたまた」(叉・扠・靫・釵)

音の変化 サ:叉・扠 サイ:靫・釵

ふたまた

扠 サ・さす・さて 扌部

解字 「扌(て)+叉(ふたまた)」の会意形声。ふたまたになった道具を手に持って、さすこと。日本では、接続詞の「さて」として使う。

意味 (1)さす(扠す)。先がふたまたや、みつまたの道具で突き刺すこと。また、「さすまた・やす」をいう。(2)[国]「扠首サス(=叉手サシュ)」とは、切妻屋根で材を合掌形に組んだもの。(3)[国]さて(扠)。あらためて話題を出すときの接続詞。「叉(さ)+扌(て)」の音を併せた形からといわれる。

靫 サイ・サ・うつぼ・ゆぎ 革部

解字 「革(かわ)+叉(=扠。さす)」の会意形声。矢をさしいれる革製の袋。矢をいれて携帯する道具をいう。

①

②

②

①靫ゆぎ(腰の矢印。広辞苑より)②靫蔓 (うつぼかずら)(「季節の花300」より)

意味 うつぼ(靫)。ゆぎ(靫)。矢を入れ背や腰につける袋状の道具。「箭靫センサイ」(矢いれ)「靫負ゆげい」(矢を入れる靫を背負って宮中を守った武士の集団。靫負(ゆげお)ひ、の転)「靫蔓うつぼかずら」(葉の先端にうつぼの形をした袋をつけ、中に落ちた虫を養分とする蔓つる性植物)

釵 サイ・サ・かんざし 金部

釵子サイシ(ネットの検索画面から)

釵子サイシ(ネットの検索画面から)解字 「金(金属)+叉(ふたまた)」の会意形声。女性の髪にさす金属製のふたまた(二本足)のかんざし。

意味 (1)かんざし(釵)。ふたまたの髪かざり。「釵子サイシ」(=釵。かんざし)「玉釵ギョクサイ」(玉のついたかんざし)「花釵カサイ」(花のついたかんざし)「釵梳サイソ」(かんざしと、くし)

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

増補改訂しました。

胃 イ 月部にく

解字 金文と篆文の上部は胃の象形で、胃袋のなかに食べた物のある形。下部に五臓のひとつである意味で月(にく)の形をそえている。現代字は「田(胃袋)+月(五臓のひとつ)」の会意で、胃を表わす。

意味 い(胃)。いぶくろ。消化器官のひとつ。「胃袋イぶくろ」「胃液イエキ」「胃潰瘍イカイヨウ」「胃酸イサン」

イメージ

「いぶくろ」(胃)

「形声字」(謂・喟・蝟・渭)

音の変化 イ:胃・謂・蝟・渭 キ:喟

形声字

謂 イ・いう・いわれ・いい 言部

解字 「言(いう)+胃(イ)」の形声。金文は胃の字を謂(い)う意味で用いている。これは漢字ができる前から、イの発音は「言う」意味で使われており、胃は言う意味でも使われた。漢字として胃に意味を表す「言う」をつけて謂イができた。

意味 (1)いう(謂う)。のべる。かたる。告げる。「所謂いわゆる」(世間で言うところの) (2)となえる。名づける。 (3)いわれ(謂れ)。いい(謂)。わけ。理由。 (4)おもう(謂う)。おもえらく(謂えらく)

喟 キ・なげく 口部

解字 「口(くち)+胃(イ⇒キ)」の形声。[説文解字]は「大息(大きく息をつく)也」とし、嘆く意とする。また「或いは貴に従う」として嘳キをあげている。嘳は喟キの異体字で、キの発音は嘳キに影響をうけている。また、貴キには遺イの発音があり、胃と貴は相互の発音に関連性がある。

意味 なげく(喟く)。深くため息をつく。「喟喟キキ」(嘆息する)「喟然キゼン」「嘆息するさま)「喟焉キエン」(ため息をつくさま=喟爾キジ)「慷喟コウキ」(なげき、ため息をつく)

蝟 イ・はりねずみ 虫部

解字 「虫(動物)+胃(イ)」の形声。イは彙イ(はりねずみ)に通じ、動物(虫)である、はりねずみを表す。

ハリネズミ(ネット検索画面から)

ハリネズミ(ネット検索画面から)

意味 (1)はりねずみ(蝟)。からだの背面に針状の剛毛をもつねずみに似た哺乳類。 (2)むらがりあつまる。「蝟集イシュウ」(はりねずみの毛のように、多くのものが一か所に寄り集まる)

渭 イ 氵部

解字 「氵(水)+胃(イ)」の形声。イという名の川。

黄河が右へ曲がる地点で渭河(渭水)が合流する(中国ネットより)

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1727698934070321426

意味 中国の川の名。「渭水イスイ」(黄河の支流の一つ。渭河イガともいう。流域の盆地は「渭河平原(関中)」と呼ばれ、春秋戦国時代の秦(都は咸陽)の領地であり、その後、前漢・唐もここに都(長安:現在の西安)を定めた)「渭浜イヒン」(渭水の岸。周の太公望が世を避けて釣り糸を垂れていた所。転じて釣り)「渭浜の器うつわ」(太公望が将相となったという故事から将相となるべき大人物)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

胃 イ 月部にく

解字 金文と篆文の上部は胃の象形で、胃袋のなかに食べた物のある形。下部に五臓のひとつである意味で月(にく)の形をそえている。現代字は「田(胃袋)+月(五臓のひとつ)」の会意で、胃を表わす。

意味 い(胃)。いぶくろ。消化器官のひとつ。「胃袋イぶくろ」「胃液イエキ」「胃潰瘍イカイヨウ」「胃酸イサン」

イメージ

「いぶくろ」(胃)

「形声字」(謂・喟・蝟・渭)

音の変化 イ:胃・謂・蝟・渭 キ:喟

形声字

謂 イ・いう・いわれ・いい 言部

解字 「言(いう)+胃(イ)」の形声。金文は胃の字を謂(い)う意味で用いている。これは漢字ができる前から、イの発音は「言う」意味で使われており、胃は言う意味でも使われた。漢字として胃に意味を表す「言う」をつけて謂イができた。

意味 (1)いう(謂う)。のべる。かたる。告げる。「所謂いわゆる」(世間で言うところの) (2)となえる。名づける。 (3)いわれ(謂れ)。いい(謂)。わけ。理由。 (4)おもう(謂う)。おもえらく(謂えらく)

喟 キ・なげく 口部

解字 「口(くち)+胃(イ⇒キ)」の形声。[説文解字]は「大息(大きく息をつく)也」とし、嘆く意とする。また「或いは貴に従う」として嘳キをあげている。嘳は喟キの異体字で、キの発音は嘳キに影響をうけている。また、貴キには遺イの発音があり、胃と貴は相互の発音に関連性がある。

意味 なげく(喟く)。深くため息をつく。「喟喟キキ」(嘆息する)「喟然キゼン」「嘆息するさま)「喟焉キエン」(ため息をつくさま=喟爾キジ)「慷喟コウキ」(なげき、ため息をつく)

蝟 イ・はりねずみ 虫部

解字 「虫(動物)+胃(イ)」の形声。イは彙イ(はりねずみ)に通じ、動物(虫)である、はりねずみを表す。

ハリネズミ(ネット検索画面から)

ハリネズミ(ネット検索画面から)意味 (1)はりねずみ(蝟)。からだの背面に針状の剛毛をもつねずみに似た哺乳類。 (2)むらがりあつまる。「蝟集イシュウ」(はりねずみの毛のように、多くのものが一か所に寄り集まる)

渭 イ 氵部

解字 「氵(水)+胃(イ)」の形声。イという名の川。

黄河が右へ曲がる地点で渭河(渭水)が合流する(中国ネットより)

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1727698934070321426

意味 中国の川の名。「渭水イスイ」(黄河の支流の一つ。渭河イガともいう。流域の盆地は「渭河平原(関中)」と呼ばれ、春秋戦国時代の秦(都は咸陽)の領地であり、その後、前漢・唐もここに都(長安:現在の西安)を定めた)「渭浜イヒン」(渭水の岸。周の太公望が世を避けて釣り糸を垂れていた所。転じて釣り)「渭浜の器うつわ」(太公望が将相となったという故事から将相となるべき大人物)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。