別 ベツ・わかれる 刂部

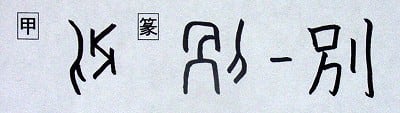

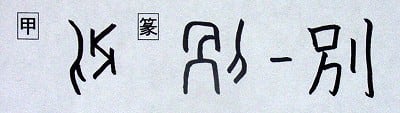

解字 甲骨文は、骨が連結した形に刀をそえたかたち。篆文は、「冎カ(骨が連結した形)+刀(かたな)」の会意。連結した骨の関節部分を刀で切りわけること。わける・はなれる意となる。現代字は別に変化した。

意味 (1)わかれる(別れる)。はなれる。「別居ベッキョ」「離別リベツ」 (2)わける(別ける)。わかつ。「区別クベツ」「識別シキベツ」 (3)異なる。よそ。ほか。「別人ベツジン」「別格ベッカク」

イメージ 「わける」 (別・捌)

音の変化 ベツ:別 ハチ:捌

わける

捌 ハチ・ハツ・ベツ・さばく・さばける・はける 扌部

解字 「扌(手)+別(わける)」の会意形声。手で物を別々にわける動作をいう。日本では、「さばく・さばける・はける」という訓読みで、いろんな意味に使われる。

意味 (1)わける。ひらく。(2)[国]さばく(捌く)。 ①手にとって巧みに扱う。「手捌き」 ②商品を売りこなす。「売り捌く」 ③魚や鳥などを切り開く。「魚を捌く」 [国]さばける(捌 ける)。 ①売れてなくなる。 ②世慣れしている。「捌 けた人」 [国]はける(捌 ける)。とどこおらず流れる。品物が良く売れる。「捌 け口」( ①水の出口。 ②商品の売れ口) (3)[中国](発音がハチであることから)八の大字。領収書や契約書で、八の代わりに用いる。

<関連音符>

冎 カ 冂部

解字 手ないし足の骨が連結した形をしており、手足の骨や関節を表す。音符「冎カ」を参照。

拐 カイ <かどわかす>

拐 カイ・かどわかす・かたる 扌部

解字 「扌(手)+叧カ(連結する)」 の形声。隋・唐以後にできた字で古い字形はない。叧カは、別の左辺と似ていることから冎カの俗字と考らえる。冎カは骨が連結したかたちであり、つながる意。これに扌(手)がついた拐カイは、手でつらね持つ形。手で物を持ち逃げしたり、手を引いて子供や女を無理やり連れ去ること。連れ去るときにウソを言うので、だます意ともなる。

意味 かどわかす(拐す)。かたる(拐る)。だましとる。「誘拐ユウカイ」「拐帯カイタイ」(預り物の持ち逃げ)「拐騙カイヘン」(かたる。だましとる)

覚え方 手(扌)をひいて、くち(口)と、かたな(刀)でおどして誘拐。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 甲骨文は、骨が連結した形に刀をそえたかたち。篆文は、「冎カ(骨が連結した形)+刀(かたな)」の会意。連結した骨の関節部分を刀で切りわけること。わける・はなれる意となる。現代字は別に変化した。

意味 (1)わかれる(別れる)。はなれる。「別居ベッキョ」「離別リベツ」 (2)わける(別ける)。わかつ。「区別クベツ」「識別シキベツ」 (3)異なる。よそ。ほか。「別人ベツジン」「別格ベッカク」

イメージ 「わける」 (別・捌)

音の変化 ベツ:別 ハチ:捌

わける

捌 ハチ・ハツ・ベツ・さばく・さばける・はける 扌部

解字 「扌(手)+別(わける)」の会意形声。手で物を別々にわける動作をいう。日本では、「さばく・さばける・はける」という訓読みで、いろんな意味に使われる。

意味 (1)わける。ひらく。(2)[国]さばく(捌く)。 ①手にとって巧みに扱う。「手捌き」 ②商品を売りこなす。「売り捌く」 ③魚や鳥などを切り開く。「魚を捌く」 [国]さばける(捌 ける)。 ①売れてなくなる。 ②世慣れしている。「捌 けた人」 [国]はける(捌 ける)。とどこおらず流れる。品物が良く売れる。「捌 け口」( ①水の出口。 ②商品の売れ口) (3)[中国](発音がハチであることから)八の大字。領収書や契約書で、八の代わりに用いる。

<関連音符>

冎 カ 冂部

解字 手ないし足の骨が連結した形をしており、手足の骨や関節を表す。音符「冎カ」を参照。

拐 カイ <かどわかす>

拐 カイ・かどわかす・かたる 扌部

解字 「扌(手)+叧カ(連結する)」 の形声。隋・唐以後にできた字で古い字形はない。叧カは、別の左辺と似ていることから冎カの俗字と考らえる。冎カは骨が連結したかたちであり、つながる意。これに扌(手)がついた拐カイは、手でつらね持つ形。手で物を持ち逃げしたり、手を引いて子供や女を無理やり連れ去ること。連れ去るときにウソを言うので、だます意ともなる。

意味 かどわかす(拐す)。かたる(拐る)。だましとる。「誘拐ユウカイ」「拐帯カイタイ」(預り物の持ち逃げ)「拐騙カイヘン」(かたる。だましとる)

覚え方 手(扌)をひいて、くち(口)と、かたな(刀)でおどして誘拐。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。