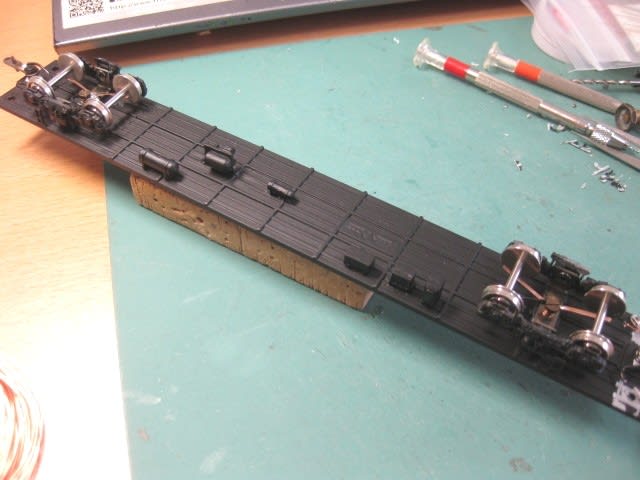

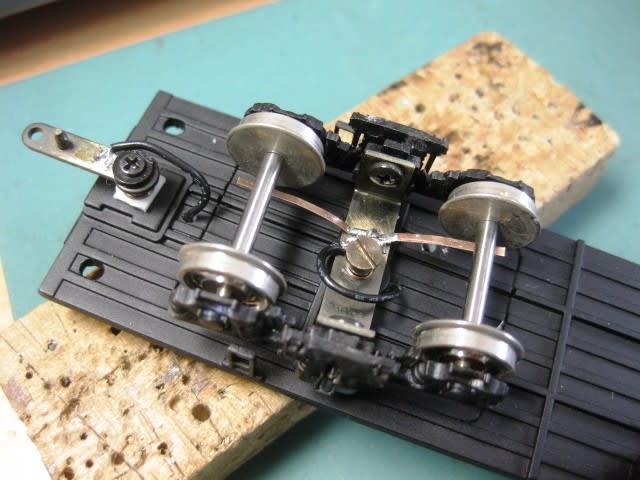

横浜線のクモハ60・72系混成編成。モハ72近代化改造車の側板をPCで作画して出力して窓抜き中なのですがモンモンとしています。

1965年(昭和40年)頃に東神奈川区に居たであろう車番と、毎度お世話になっている「我が心の飯田線」の「旧型国電編 73形 モハ72-1」の写真からモハ72030を選んだのですが、見えない部分の特定に時間を費やして、ペンならぬカッターが止まっています。

戦時設計のモハ63形を徹底的に改造して誕生した72系。そのうちの0番台といわれるグループの一部の車体を骨組みまでバラして全金属化したのがこの近代化改造車ということですが、改造にあたった大井、浜松、吹田などの各工場の技術陣が腕を競った結果?、パッと見で分かる部分から細部に至るまで様々な形態が出現したとされています。

上記でリンクしたページのモハ72030の写真を見ていただくと旧国に詳しい方はまずピンとくると思いますが、パンタが左で電気側がこちらということは奇数車のはずですが偶数番号を持っています。しかし、このナゾは63形の歴史を紐解くことで割と簡単に分かりました。この車は1946年度にモハ63070として落成しているのですが、番号に関わらずすべて奇数向きで製作されたのだそうです。

ひとつ問題が解決してスッキリしたのですが、まだ問題は立ちはだかっています。この写真で見えないパンタ側(前位)の妻面に窓はあるんか?・・・でります。

いろいろ資料を読んだり写真を見たりして「向かって右側(2位側)の窓は配電盤を取り付けたために埋められた」とのことで、近代化改造後も窓はないようです。これはどの工場製の個体でも一緒のように見えます。

一方の左側(1位側)は、窓があったりなかったりするような・・・??

しかし、これも私の勉強不足と「旧国は個体差大きすぎ」という勝手な刷り込みによる勘違いだったようで、例えばこちらのサイトにはいくつか前位側から撮られた近代化改造車の写真がありますが、すべてに窓(戸袋窓)が見えています。一方で500番台と呼ばれるグループなどは昇降ステップの代わりに梯子が取り付けられた関係からか窓がないようです。混同したのかも知れません。

ということで、戦中・戦後生まれの63・72系とはいえ知識量が試されるのだなあと実感し、「やっぱり旧国は旧国だった」の思いとともに再びカッターを走らせているところです。

1965年(昭和40年)頃に東神奈川区に居たであろう車番と、毎度お世話になっている「我が心の飯田線」の「旧型国電編 73形 モハ72-1」の写真からモハ72030を選んだのですが、見えない部分の特定に時間を費やして、ペンならぬカッターが止まっています。

戦時設計のモハ63形を徹底的に改造して誕生した72系。そのうちの0番台といわれるグループの一部の車体を骨組みまでバラして全金属化したのがこの近代化改造車ということですが、改造にあたった大井、浜松、吹田などの各工場の技術陣が腕を競った結果?、パッと見で分かる部分から細部に至るまで様々な形態が出現したとされています。

上記でリンクしたページのモハ72030の写真を見ていただくと旧国に詳しい方はまずピンとくると思いますが、パンタが左で電気側がこちらということは奇数車のはずですが偶数番号を持っています。しかし、このナゾは63形の歴史を紐解くことで割と簡単に分かりました。この車は1946年度にモハ63070として落成しているのですが、番号に関わらずすべて奇数向きで製作されたのだそうです。

ひとつ問題が解決してスッキリしたのですが、まだ問題は立ちはだかっています。この写真で見えないパンタ側(前位)の妻面に窓はあるんか?・・・でります。

いろいろ資料を読んだり写真を見たりして「向かって右側(2位側)の窓は配電盤を取り付けたために埋められた」とのことで、近代化改造後も窓はないようです。これはどの工場製の個体でも一緒のように見えます。

一方の左側(1位側)は、窓があったりなかったりするような・・・??

しかし、これも私の勉強不足と「旧国は個体差大きすぎ」という勝手な刷り込みによる勘違いだったようで、例えばこちらのサイトにはいくつか前位側から撮られた近代化改造車の写真がありますが、すべてに窓(戸袋窓)が見えています。一方で500番台と呼ばれるグループなどは昇降ステップの代わりに梯子が取り付けられた関係からか窓がないようです。混同したのかも知れません。

ということで、戦中・戦後生まれの63・72系とはいえ知識量が試されるのだなあと実感し、「やっぱり旧国は旧国だった」の思いとともに再びカッターを走らせているところです。