夢の中で緊急指令が出たので、昨日は甲府駅まで出かけて特急「ふじかわ」の373系を見てきました。どうしてこうなった・・・!?

理由はコレ以外ありません。(2回目w)

(飯田線 飯島→伊那本郷間を行く373系普通1500M,2024.4.14)

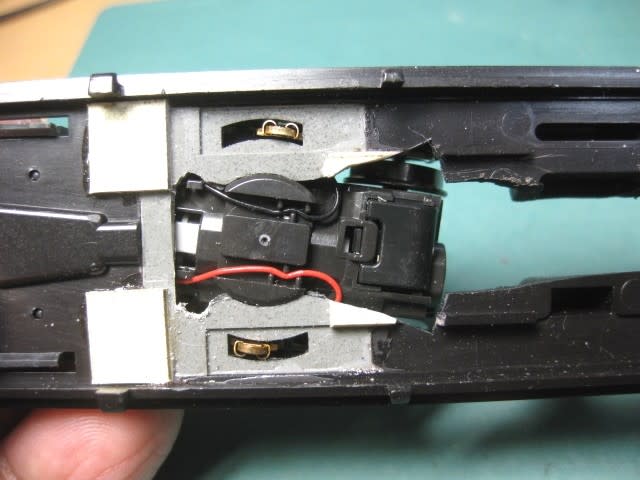

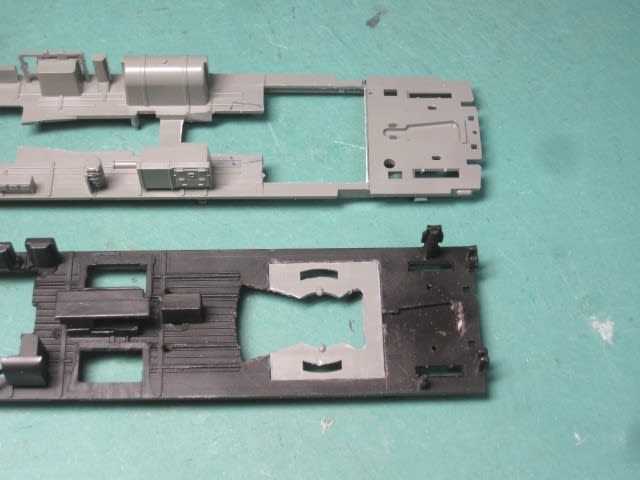

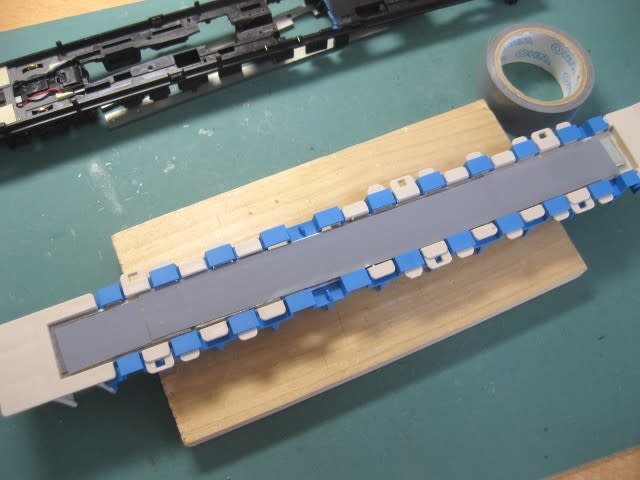

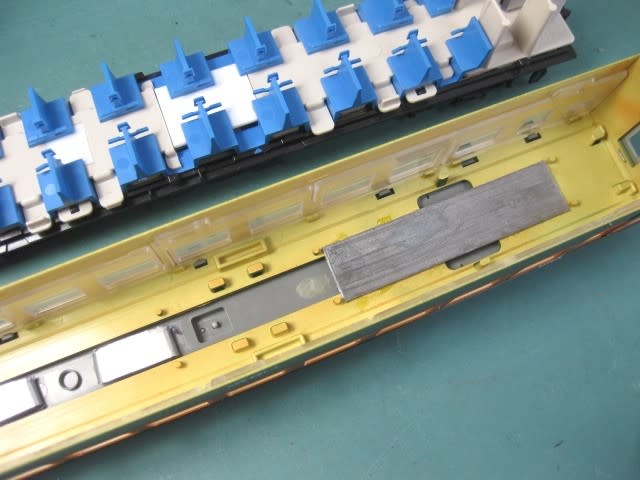

さすがにもう完成品を買う余裕はないのでストック品を漁ったら出るわ出るわ・・・笑 ま、正確には他に使う予定だったものを横流ししただけですが。。

これに「鉄道ファン図書館」がたたみかけるように形式図を発行してくれます。ほんと、この月額396円のサブスクやばいです。仕掛り品製造メーカーの片腕としてこれほど強力なブレーンはありません。いつも負け続けてます。しかしよくよく見るとこの図面、窓寸も天地方向の寸法も入っていません。分かったのはシートピッチ970mmと、解説本文に書いてあった「天地寸法930mmのワイドな窓」だけ。

しゃあない、見に行くか(測るとは言ってない、、)ということで、E233系と211系の普通電車を乗り継いで、停車時間が長くいろいろ眺め回せそうな甲府駅にやって来たわけです。長居するつもりはないのでターゲットは16:03着16:35発の1本だけ。到着したのはクモハ373-3ほか3連のF3編成でした。

雑誌の記事でだいたいの構造は分かるのですが、やはりデメキン状になっているライトケーシング周りは実際にこの目で見ておきたいところ。腰の絞りはあるものの、出っ張っている部分の高さは変化しないので割とシンプル。

鼻筋といいますか、フロントガラスや貫通路周辺も鉛直方向には真っすぐなのでシンプルで、台枠部分だけ若干斜めになっています。この優雅な大半径のパノラミックウインドウは、民営化後も「ひだ」や「南紀」で活躍したキハ82のオマージュ的要素もあるようです。

特急車でありながら1300mm幅の両開きドアというのもなかなか大胆な設計です。これは運用を見て納得しました。本来の特急運用以上?に東海道線の普通列車として走り回っているようで、なるほどこのドアも伊達じゃないと納得しました。本当は戸袋の幅を測りたかったのですが人目が微妙だったので「写真判定」に変更。

もっと測りたかったのがココ!(笑) 全部の窓が等間隔ならシートピッチ970×2=1940mmを頼りにえいやッと図面は描けるのですが、車両センターにこんな「おひとり様用窓」があるばっかりに・・・。いや、おひとり様だから970mmが基準なのは当然ですが、前後の柱の幅も他と違って狭いので厄介なのです。結局、持参したA4レポート用紙をササッと当てて測ったところ柱幅は250mm前後に違いないと確信したのであります。ちなみに太い方の柱は測っていませんが、先輩に当たる371系が350mmなので同じだろう・・・ということにしました。笑

213系の取材時は転落防止幌の中にレンズを突っ込んで撮ったりしましたが、チラっと見た限りでは配管の取り回しもシンプルなようだったので、今回はおとなしく外観だけにとどめました。しかし、転落防止幌を後付けしたためなのか、縦樋のつなぎ目がなんか複雑ですでに涙目です。これ、切った角パイプを再利用して繋いでる疑惑ありますね。。

ホームからは撮れるアングルも限られるので15分ぐらいで切り上げ、外へ出て側面から撮れる場所を探しますが不発。結局、駅東側の踏切で発車していく姿を撮影しましたがダメダメでした。

線路沿いの通路のフェンス越しならこんな感じでサイドからの写真が撮れたはずなのでリサーチは大事ですね。

(4番線で発車待ちの313系3000番台,2024.4.28 「時の鐘」付近の通路より)

手あたり次第シャッターを切った中に、奇跡的にクモハの台車だけしっかり写っていて助かりました。なんで助かったかというと、C-DT63なるこの台車、要はDT50のほぼ同等品なのですが、ブレーキシューを結ぶロッドがあるのかないのか、いや、ないことはないので見えないだけかと思うのですが、実際どうなんだというのが分かって助かった、ということです。余談ですが電機なみに大きな砂箱が目を引きますね。

帰宅のため再び入場し、313系のステップにある滑り止めの様子を見たり(カツミの313系にはこの表現が無かった!!)・・・

313系と211系の同時進入を撮ったりしながら時間をつぶし、さすがに疲れたので「かいじ」に乗って帰りました。

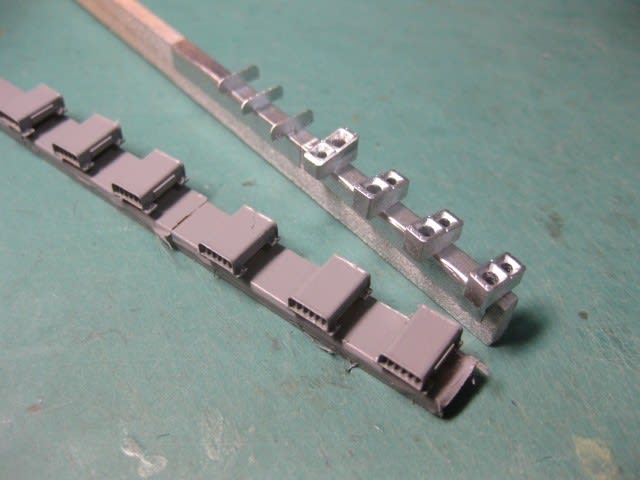

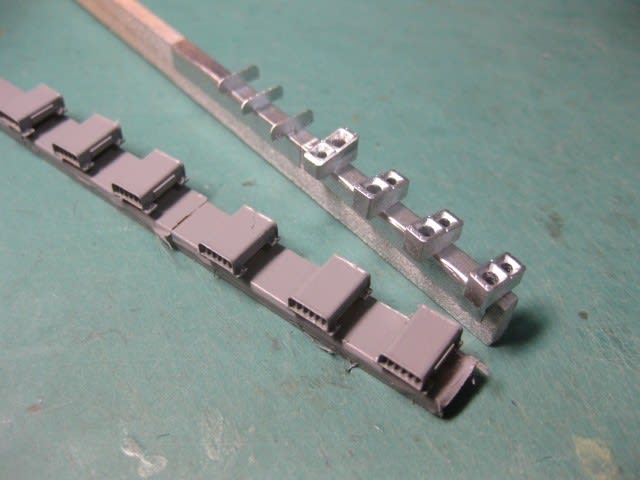

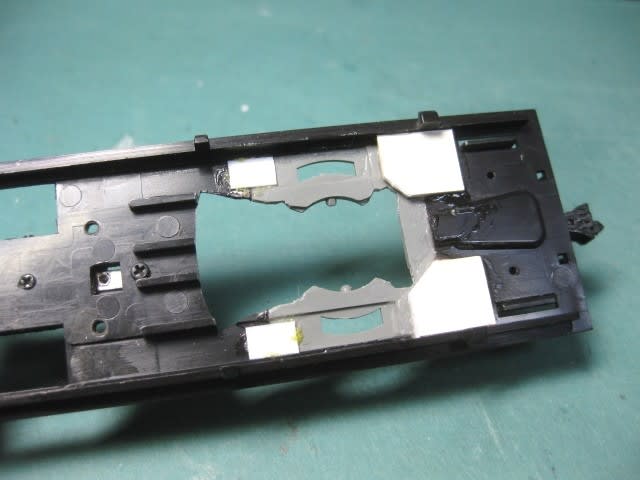

ということで、DT50のブレーキ機構をいじってロッドの位置を高くして目立たなくする案は、取材の結果・・・

ナシナシ!すぱっと取っ払っちゃいましょう!! となりました。

なんか急にJR東海モノに取り付かれたようになってきましたねー。無理に抑え込むより、この勢いを借りて仕掛りの213系も仕上げていきたいところ。

ところで213系ってDT50まんまでよかったのかな??と心配になって調べ直したら大丈夫でした。