こんにちは。久々の投稿になります。3月年度末は毎年仕事がピークなので模型工作が進みません。なんとか細切れ時間に手をつけているレイアウト工作の報告に今回もお付き合いください。

細切れでも車両は作れるじゃないかというご指摘もあろうかと思いますが、一度中断しちゃうとなかなか手が付かないんですね。ま、レイアウトも同じことで休眠状態だったのが一気に復活してしまっただけで、要は一度スイッチが入ると○っぱえびせん状態から抜けられなくなる性格だということです。。

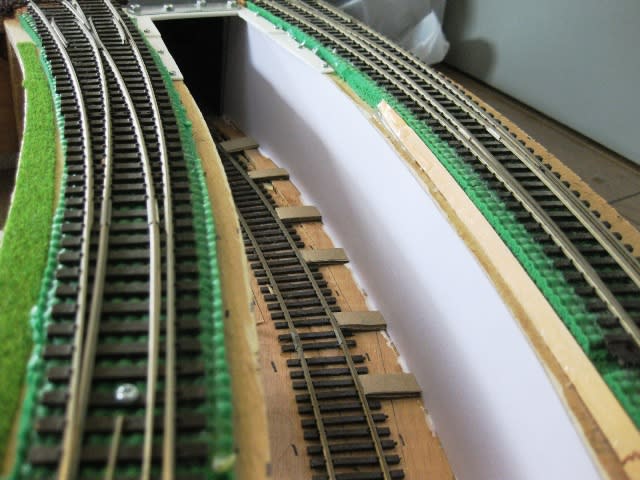

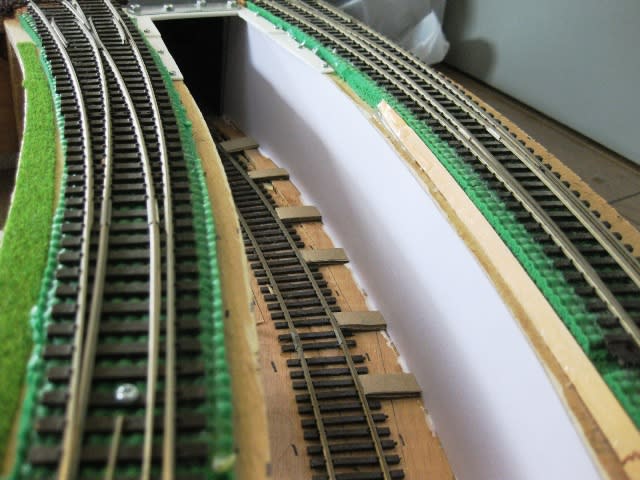

駅セクションとつながるこの部分、凹型をした端部の“ゲタ”の底部が4mmベニヤ1枚と貧弱で、単独で切り離すと複線の両側がグラグラしていました。連結した状態では問題ないのですが、出入庫線の擁壁を紙で手軽に作りたいので、持ち運びするときに変な力がかかって歪んだり、接着部分がはがれたりすると面倒なので、上部にブリッジ状の補強を入れることにしました。

ベース材料はt1.0mmプラ板で、現物から採寸した型紙を使って形を切り出し、補強のため左半分を2枚重ねとしたうえ、さらに、たまたま手元にあったDIY用の金属板をネジ止めして強度を高めました。

セクションを連結してレールどうしの“合い”を確認したうえで、木ネジと接着剤を併用して取り付けたところです。金属板を地上側に貼ったのは線路上空のクリアランスがぎりぎりなためで、ナットとネジの尻も地上側に出っ張っていますが、トンネルの天井としてカバーしてしまうので問題ありません。

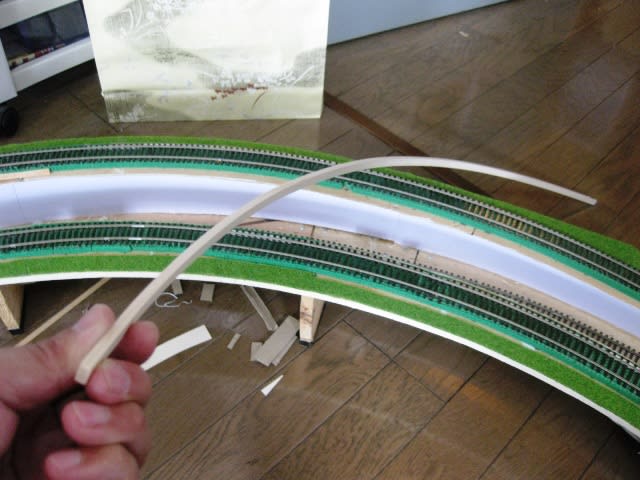

擁壁は板目紙で作ります。勾配に合わせて切り出したところ。実際は微妙に勾配が均一でなかったり、修正を重ねているため基盤面に接着剤の跡が盛り上がったりしていているので、上下面を現物合わせでかなり修正しないと設置できませんでした。(汗)

擁壁下側には、あらかじめカーブに合わせて接着用の台座が貼り付けてあるので、設置後はレールとの間に紙を挟んで固着を待ちます。

上側は複線間に「梁」を渡して固定。

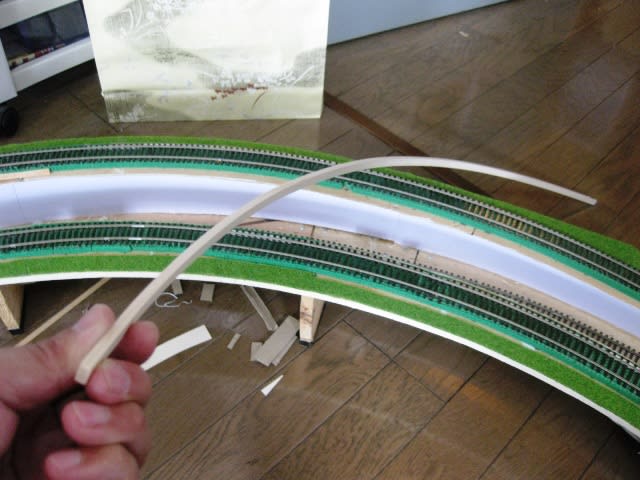

擁壁の上部には柵を設置する予定なので、その基礎となる部分を4×8mmヒノキ材で作ります。お湯を沸かし、その蒸気を当てながら現物合わせでカーブを曲げました。

心もち外側(出入庫線側)にオーバーハング気味に出っ張るように接着します。カーブがでこぼこなのを隠す意味もありまして・・・

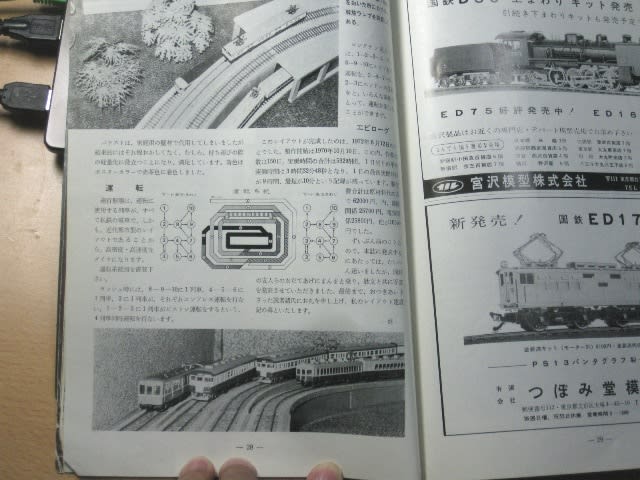

ところで、レイアウトの製作願望は私が鉄道模型に興味を持ち始めた当初からありました。当時愛読していたTMSには毎号レイアウトの秀作が登場していて大いに刺激を受けたのです。なかでも組立式はさまざまな事情を考えると現実的な選択肢として魅力的に映っていました。

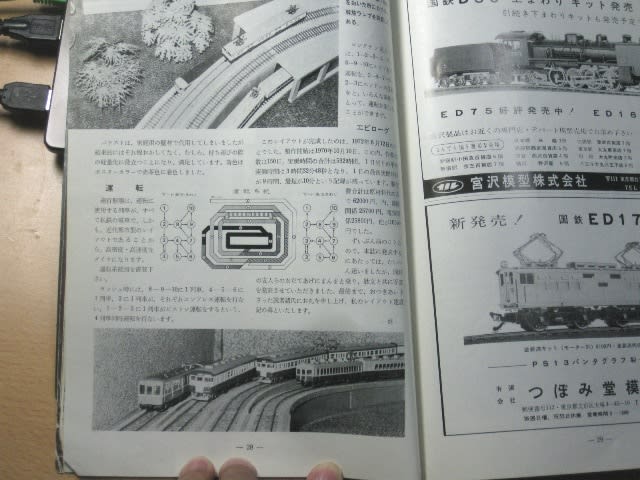

これは1971年8月号に掲載された粟生弘太郎氏の組立式レイアウト製作記で、シーナリーは無くストラクチャーも鉄橋だけなのに、金属道床の組みレールとは明らかに一線を画した魅力にあふれていました。シンプルな構造ながらカントをつけたというところにこだわりを感じ、今のレイアウトにカントを導入するきっかけとなりました。脱線しないように調整するのが大変ですが見栄えの効果は抜群ですね。

そして、立体構造をもつ私のレイアウト構想の原型となっているのがこちらの記事です。1974年6月号に掲載された浜島猛氏の記事で、こちらもシーナリーのないシンプルなエンドレスプランながら、駅を二層構造にするなどの立体的な手法が参考になりました。氏のレイアウトでは複線の両側に上下を結ぶ勾配線が配置されていますが、これをよりシンプルに1線とし、複線の間から列車が顔を出してくるようにしたのが私のレイアウトプランです。

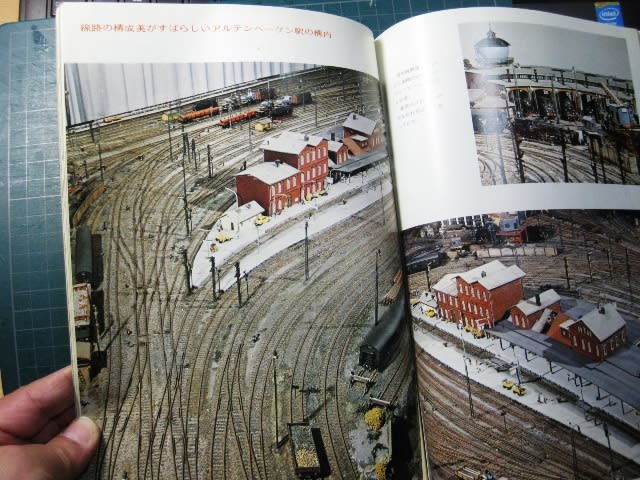

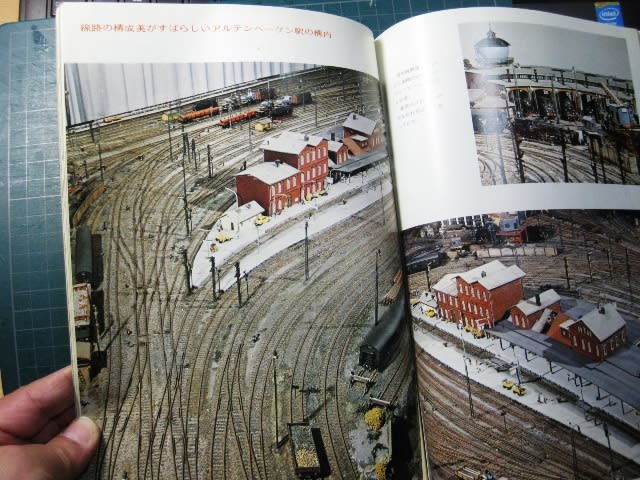

レールの曲線美という点ではこのレイアウトがとても印象深いものでした。西ドイツ(当時)在住のロルフ・エルツマー氏の手になる「REPA-Bahn」で1974年8月号に掲載されました。何重にも重なった隠しヤードなども衝撃的でしたが、この優雅な円弧を描く多数の線路群の構成美に憧れ、カーブポイントを多用する結果となりました(スペース制約の方が大きいですが・・・)。

ところが、いま記事の写真を見て気付いたのですが、てっきりカーブポイントだと思っていたのが、よくよく見ると普通の片開きポイントの前後を短くカットして、あたかもカーブポイントのように使っているではありませんか!!いや見事というほかありません。

ということで、現在は内側の擁壁を工事中。とくにお化粧はせず普通のコンクリート擁壁に仕上げる予定です。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

細切れでも車両は作れるじゃないかというご指摘もあろうかと思いますが、一度中断しちゃうとなかなか手が付かないんですね。ま、レイアウトも同じことで休眠状態だったのが一気に復活してしまっただけで、要は一度スイッチが入ると○っぱえびせん状態から抜けられなくなる性格だということです。。

駅セクションとつながるこの部分、凹型をした端部の“ゲタ”の底部が4mmベニヤ1枚と貧弱で、単独で切り離すと複線の両側がグラグラしていました。連結した状態では問題ないのですが、出入庫線の擁壁を紙で手軽に作りたいので、持ち運びするときに変な力がかかって歪んだり、接着部分がはがれたりすると面倒なので、上部にブリッジ状の補強を入れることにしました。

ベース材料はt1.0mmプラ板で、現物から採寸した型紙を使って形を切り出し、補強のため左半分を2枚重ねとしたうえ、さらに、たまたま手元にあったDIY用の金属板をネジ止めして強度を高めました。

セクションを連結してレールどうしの“合い”を確認したうえで、木ネジと接着剤を併用して取り付けたところです。金属板を地上側に貼ったのは線路上空のクリアランスがぎりぎりなためで、ナットとネジの尻も地上側に出っ張っていますが、トンネルの天井としてカバーしてしまうので問題ありません。

擁壁は板目紙で作ります。勾配に合わせて切り出したところ。実際は微妙に勾配が均一でなかったり、修正を重ねているため基盤面に接着剤の跡が盛り上がったりしていているので、上下面を現物合わせでかなり修正しないと設置できませんでした。(汗)

擁壁下側には、あらかじめカーブに合わせて接着用の台座が貼り付けてあるので、設置後はレールとの間に紙を挟んで固着を待ちます。

上側は複線間に「梁」を渡して固定。

擁壁の上部には柵を設置する予定なので、その基礎となる部分を4×8mmヒノキ材で作ります。お湯を沸かし、その蒸気を当てながら現物合わせでカーブを曲げました。

心もち外側(出入庫線側)にオーバーハング気味に出っ張るように接着します。カーブがでこぼこなのを隠す意味もありまして・・・

ところで、レイアウトの製作願望は私が鉄道模型に興味を持ち始めた当初からありました。当時愛読していたTMSには毎号レイアウトの秀作が登場していて大いに刺激を受けたのです。なかでも組立式はさまざまな事情を考えると現実的な選択肢として魅力的に映っていました。

これは1971年8月号に掲載された粟生弘太郎氏の組立式レイアウト製作記で、シーナリーは無くストラクチャーも鉄橋だけなのに、金属道床の組みレールとは明らかに一線を画した魅力にあふれていました。シンプルな構造ながらカントをつけたというところにこだわりを感じ、今のレイアウトにカントを導入するきっかけとなりました。脱線しないように調整するのが大変ですが見栄えの効果は抜群ですね。

そして、立体構造をもつ私のレイアウト構想の原型となっているのがこちらの記事です。1974年6月号に掲載された浜島猛氏の記事で、こちらもシーナリーのないシンプルなエンドレスプランながら、駅を二層構造にするなどの立体的な手法が参考になりました。氏のレイアウトでは複線の両側に上下を結ぶ勾配線が配置されていますが、これをよりシンプルに1線とし、複線の間から列車が顔を出してくるようにしたのが私のレイアウトプランです。

レールの曲線美という点ではこのレイアウトがとても印象深いものでした。西ドイツ(当時)在住のロルフ・エルツマー氏の手になる「REPA-Bahn」で1974年8月号に掲載されました。何重にも重なった隠しヤードなども衝撃的でしたが、この優雅な円弧を描く多数の線路群の構成美に憧れ、カーブポイントを多用する結果となりました(スペース制約の方が大きいですが・・・)。

ところが、いま記事の写真を見て気付いたのですが、てっきりカーブポイントだと思っていたのが、よくよく見ると普通の片開きポイントの前後を短くカットして、あたかもカーブポイントのように使っているではありませんか!!いや見事というほかありません。

ということで、現在は内側の擁壁を工事中。とくにお化粧はせず普通のコンクリート擁壁に仕上げる予定です。

よろしければ1クリックお願いします。