こんばんは。

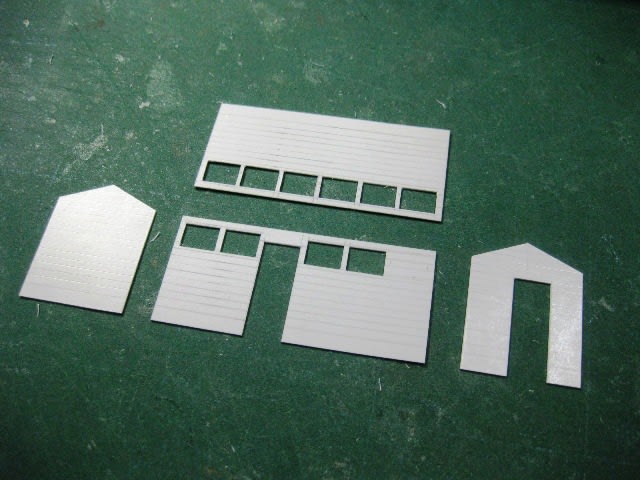

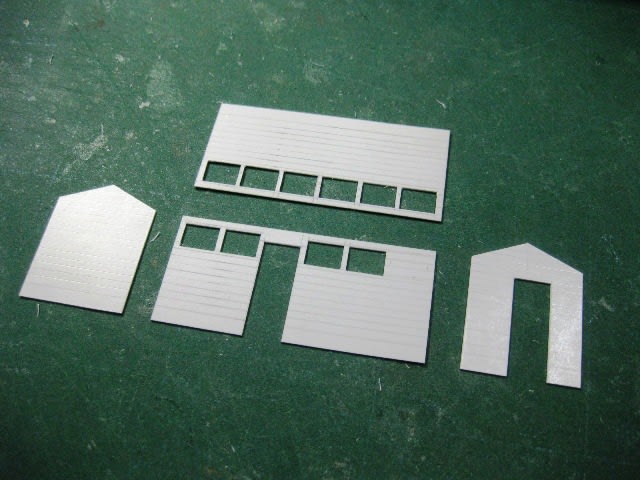

新しいストラクチャーを作り始めました。島式ホームのはずれ、ホームから一段下がったところによくあるトイレです。

適当なプロトタイプが見つからなかったのでオリジナルで図面を描きました。トイレを設計したのは初めてです。(笑)

あまり大きなスペースは取れないので、男女別々ながら小ぢんまりしたものになりました。なんか窓多すぎ??

あまり古めかしいのはバランスが悪いので、木造ながら白く塗装されているものをイメージしました。浄化槽式に改造され、窓もアルミサッシに入れ替えられた昭和50年代くらいの姿でしょうか。まずは出入口や窓の木枠を表現します。

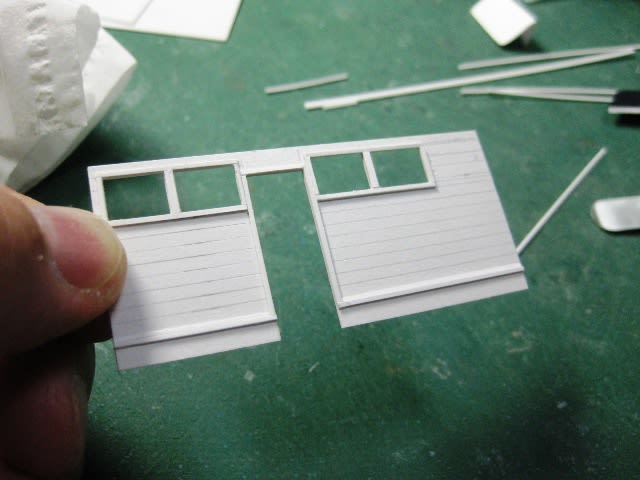

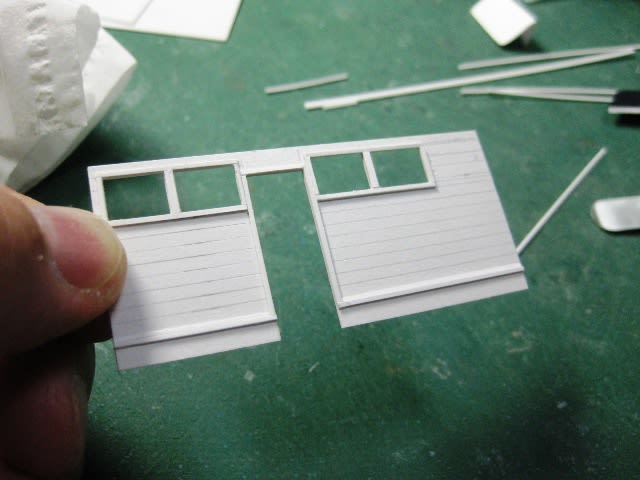

材質感よりも建物自体の存在感を重視したいのでSTウッドなどは使わず、下見板もペーパー帯を貼り合わせて表現します。実物の標準的な寸法がわからなかったので、イメージ優先で幅2.5mmの帯を切り出しました。重ねシロを0.5mmとして2mmピッチ(実物換算16cm)になります。

ケガキ線に合わせてひたすら貼ります。(笑) t0.3のスノーマット紙を使いましたが、もう一段薄い方がよかったようです。

とりあえず一面出来上がりました。ちなみにここは女子用の入口で、男子用は右側の妻面から入ります。余計な情報でした。。

断面はこんな感じ。ちょっと厚手ですが雰囲気は出たのではないでしょうか。窓の脇の狭いところにも下見板が貼ってありますが、これは実物でもこのようになっています。日本建築のこだわりでしょうか。

下見板の貼り合わせは面倒ですが、淡々と作業すれば確実に終わります。問題は“内装”にどこまで凝るかですね。なにせお便所ですから(笑)作り込みたい気持は大いにあるのですが、バラスト撒きや植樹もしなければならないので、ほどほどにしておこうと思います。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

新しいストラクチャーを作り始めました。島式ホームのはずれ、ホームから一段下がったところによくあるトイレです。

適当なプロトタイプが見つからなかったのでオリジナルで図面を描きました。トイレを設計したのは初めてです。(笑)

あまり大きなスペースは取れないので、男女別々ながら小ぢんまりしたものになりました。なんか窓多すぎ??

あまり古めかしいのはバランスが悪いので、木造ながら白く塗装されているものをイメージしました。浄化槽式に改造され、窓もアルミサッシに入れ替えられた昭和50年代くらいの姿でしょうか。まずは出入口や窓の木枠を表現します。

材質感よりも建物自体の存在感を重視したいのでSTウッドなどは使わず、下見板もペーパー帯を貼り合わせて表現します。実物の標準的な寸法がわからなかったので、イメージ優先で幅2.5mmの帯を切り出しました。重ねシロを0.5mmとして2mmピッチ(実物換算16cm)になります。

ケガキ線に合わせてひたすら貼ります。(笑) t0.3のスノーマット紙を使いましたが、もう一段薄い方がよかったようです。

とりあえず一面出来上がりました。ちなみにここは女子用の入口で、男子用は右側の妻面から入ります。余計な情報でした。。

断面はこんな感じ。ちょっと厚手ですが雰囲気は出たのではないでしょうか。窓の脇の狭いところにも下見板が貼ってありますが、これは実物でもこのようになっています。日本建築のこだわりでしょうか。

下見板の貼り合わせは面倒ですが、淡々と作業すれば確実に終わります。問題は“内装”にどこまで凝るかですね。なにせお便所ですから(笑)作り込みたい気持は大いにあるのですが、バラスト撒きや植樹もしなければならないので、ほどほどにしておこうと思います。

よろしければ1クリックお願いします。