久しぶりにレイアウトの進展がありました。通称「ユニトラックセクション」の駅寄りの区間です。

今回の改築に当たり、部屋の出入口付近は本格的なシーナリーを諦め、取り外し可能なボードの上にユニトラックを載せるだけという手抜き簡易仕様にします。今回は、そのボードを載せる台を作りました。

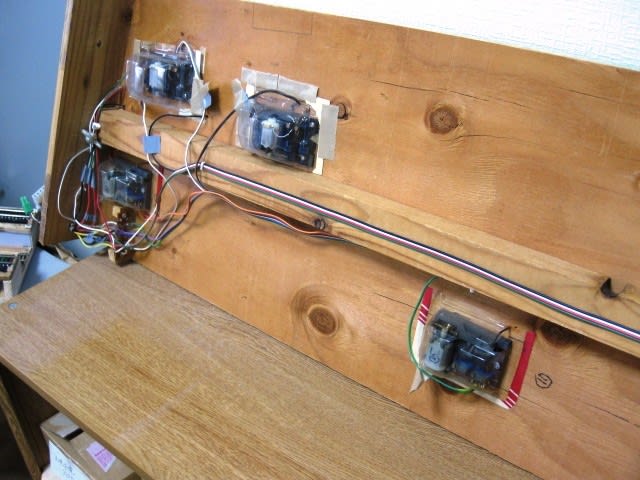

台の足はホームセンターで手に入りやすいSPF材の38mm角のものを使います。面倒なのでカッティングサービスですべて必要サイズにカットしてもらいました。775mmの部材の一端にT字金具で130mmの部材を固定します。念のため接合面には木工用ボンドを塗ってあります。

同じものを6本作り、320mm部材を間に挟んでラダー型に組み立てます。もっとも、材料をケチったため、実際に購入した部材は上側の2本だけで、その他はあり合わせの端材から切り出しました。

所定の場所に立て、長さ1,800mmと1,500mmのスチールアングル材を渡して3組の足を連結します。この台の下にはカラーボックス3台を収め、キットや仕掛品などの箱を収納することにしています。退蔵しないためにはいつでも目に入る場所に置くのがイチバン♪(たぶん効果なしw)

スチールアングルの上面に防振用のラバースポンジを敷きます。プリンターの下に敷こうと思って買ったものの余りでかなり柔らかい素材ですが、上に載せるのは軽いボードとユニトラック(と車両と簡単なシーナリー)だけなので沈み込みの心配はないはず。両面テープで固定しています。

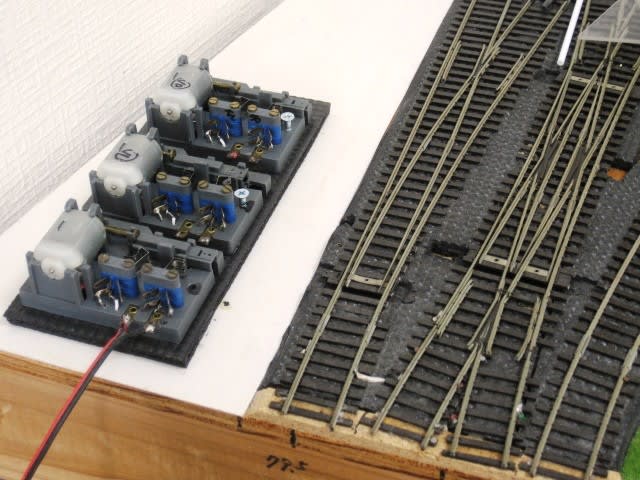

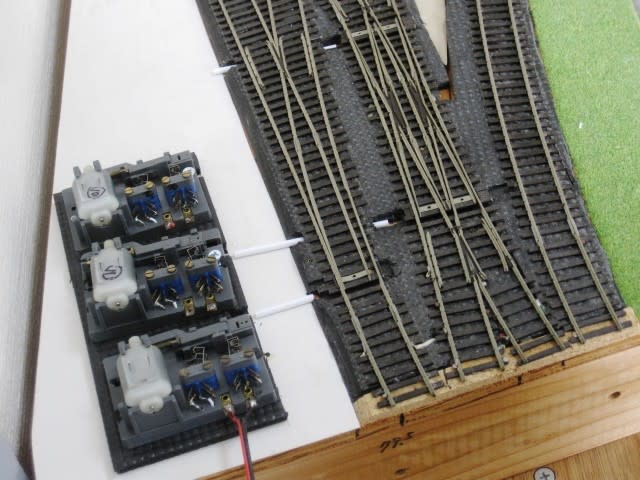

あらかじめ作っておいた「地面」を載せます。13mm厚のファルカタ材にTOMIXのレイアウトマット(グリーンミックス)を木工用ボンドで貼ったものです。左手前の空いた部分には駅セクションとの接続ボードが入る予定です。

そしてユニトラックのカント付PC曲線線路を敷けば完成!内側R730、外側R790です。写真だと分かりませんが、一番手前はカント無し区間からカント付き区間へ移行するための「アプローチ線路」となっています。

591系高速試験電車を乗せてみました。それほどきついカントではありませんが、そこそこいい感じに傾いてますね。ちなみに車両自体に強制傾斜装置は付いてません!(爆)

てことで、他が完成するまでは当分バーカウンターになりそう・・・ イェィ!!

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

今回の改築に当たり、部屋の出入口付近は本格的なシーナリーを諦め、取り外し可能なボードの上にユニトラックを載せるだけという

台の足はホームセンターで手に入りやすいSPF材の38mm角のものを使います。面倒なのでカッティングサービスですべて必要サイズにカットしてもらいました。775mmの部材の一端にT字金具で130mmの部材を固定します。念のため接合面には木工用ボンドを塗ってあります。

同じものを6本作り、320mm部材を間に挟んでラダー型に組み立てます。もっとも、材料をケチったため、実際に購入した部材は上側の2本だけで、その他はあり合わせの端材から切り出しました。

所定の場所に立て、長さ1,800mmと1,500mmのスチールアングル材を渡して3組の足を連結します。この台の下にはカラーボックス3台を収め、キットや仕掛品などの箱を収納することにしています。退蔵しないためにはいつでも目に入る場所に置くのがイチバン♪(たぶん効果なしw)

スチールアングルの上面に防振用のラバースポンジを敷きます。プリンターの下に敷こうと思って買ったものの余りでかなり柔らかい素材ですが、上に載せるのは軽いボードとユニトラック(と車両と簡単なシーナリー)だけなので沈み込みの心配はないはず。両面テープで固定しています。

あらかじめ作っておいた「地面」を載せます。13mm厚のファルカタ材にTOMIXのレイアウトマット(グリーンミックス)を木工用ボンドで貼ったものです。左手前の空いた部分には駅セクションとの接続ボードが入る予定です。

そしてユニトラックのカント付PC曲線線路を敷けば完成!内側R730、外側R790です。写真だと分かりませんが、一番手前はカント無し区間からカント付き区間へ移行するための「アプローチ線路」となっています。

591系高速試験電車を乗せてみました。それほどきついカントではありませんが、そこそこいい感じに傾いてますね。ちなみに車両自体に強制傾斜装置は付いてません!(爆)

てことで、他が完成するまでは当分バーカウンターになりそう・・・ イェィ!!

よろしければ1クリックお願いします。