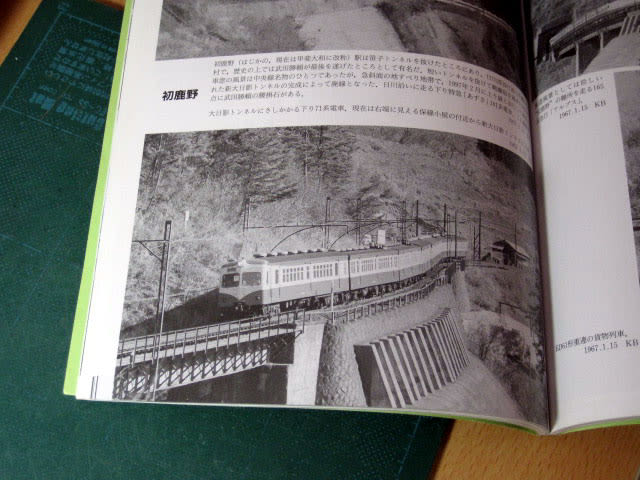

初鹿野ライクな3連セクションのうちの2区間の基本的な線形が決定しました。一部まだフレキを固定していないところがありますが、ペンディングになっていた内回り線のプレートガーダー橋の橋台と橋脚についてはすべて所定の位置に設置完了です。

右手側のトラス橋とプレートガーダー橋。実際の初鹿野周辺にこのようなトラス橋はなく、むしろかつて鳥沢駅近くにあった国道20号を超える旧線のトラス橋がそっくりなので下は道路にしてもいいのですが、ここはやはり山岳区間ということで渓流でまとめていきたいと思います。

左手側にも2連のプレートガーダー橋がかかりますが、ここは山肌にへばり付く感じで越えていきます。奥の外回り線には新たにブルサンを投入して通電走行試験を実施。トンネル内となるこの区間は結局ユニトラックのR790 1本とR867-10°2本を使って緩やかに結ぶことができました。

この2枚のセクションは施工がえーかげんになってしまってすき間が開き放題なのでローラーキャッチで繋いでいます。駅セクションの一部にも使いましたがカチッと固定できてなかなかスグレモノです。ちなみにこんな場所に堂々と付けたのは山で隠れてしまうためなのでご安心を。

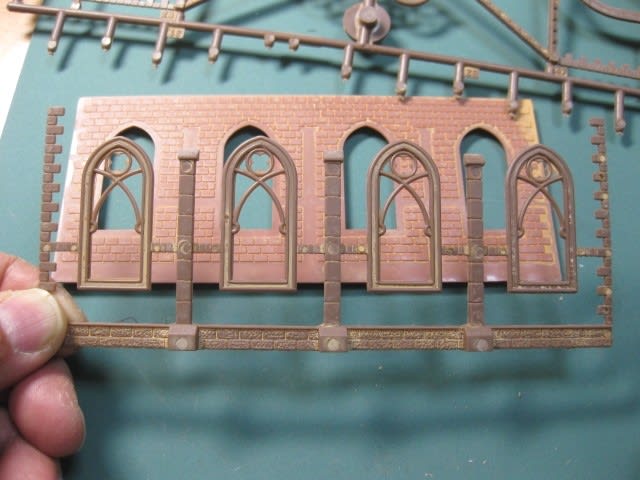

今回は橋台4個と橋脚2本をスクラッチ(橋台はモーリンの製品をアンコにしてますが・・・)したので結構時間がかかってしまいましたが、前作よりいい感じに仕上がったので、まずはお題をひとつクリアといったところです。

3連セクションの一番右側の1枚もベースボードまでは完成しました。下に少し見えていますがベッドの上を乗り越す感じになるのでボード面が高くなります。というかむしろこちらが標準高で、初鹿野セクションが高低差を出すためボード面を下げているというのが実態です。

ということでレイアウトの方はだいたい形が出来上がってきたので、次回からは仕掛り車両の方も手をつけていきたいと思います。まずはこちらのスイスの電車からいきますか。

それにしても赤、黄、青、期せずしてよく揃ったものだ。しかもこれは典型的な16番ワールドではないか。ゲージもサイズも違う車両を同じ16.5mmのレールに載せて遊べるのが16番のいいところ。とはいえ「ガニマタ上等!」と叫びながらメーターゲージまで走らせてる人はたぶんいないよね(笑)。正統派メーターゲージャーの皆々様には本当にごめんなさいなのですが、ここの管理人はまだまだ増殖させる気満々です!

右手側のトラス橋とプレートガーダー橋。実際の初鹿野周辺にこのようなトラス橋はなく、むしろかつて鳥沢駅近くにあった国道20号を超える旧線のトラス橋がそっくりなので下は道路にしてもいいのですが、ここはやはり山岳区間ということで渓流でまとめていきたいと思います。

左手側にも2連のプレートガーダー橋がかかりますが、ここは山肌にへばり付く感じで越えていきます。奥の外回り線には新たにブルサンを投入して通電走行試験を実施。トンネル内となるこの区間は結局ユニトラックのR790 1本とR867-10°2本を使って緩やかに結ぶことができました。

この2枚のセクションは施工がえーかげんになってしまってすき間が開き放題なのでローラーキャッチで繋いでいます。駅セクションの一部にも使いましたがカチッと固定できてなかなかスグレモノです。ちなみにこんな場所に堂々と付けたのは山で隠れてしまうためなのでご安心を。

今回は橋台4個と橋脚2本をスクラッチ(橋台はモーリンの製品をアンコにしてますが・・・)したので結構時間がかかってしまいましたが、前作よりいい感じに仕上がったので、まずはお題をひとつクリアといったところです。

3連セクションの一番右側の1枚もベースボードまでは完成しました。下に少し見えていますがベッドの上を乗り越す感じになるのでボード面が高くなります。というかむしろこちらが標準高で、初鹿野セクションが高低差を出すためボード面を下げているというのが実態です。

ということでレイアウトの方はだいたい形が出来上がってきたので、次回からは仕掛り車両の方も手をつけていきたいと思います。まずはこちらのスイスの電車からいきますか。

それにしても赤、黄、青、期せずしてよく揃ったものだ。しかもこれは典型的な16番ワールドではないか。ゲージもサイズも違う車両を同じ16.5mmのレールに載せて遊べるのが16番のいいところ。とはいえ「ガニマタ上等!」と叫びながらメーターゲージまで走らせてる人はたぶんいないよね(笑)。正統派メーターゲージャーの皆々様には本当にごめんなさいなのですが、ここの管理人はまだまだ増殖させる気満々です!