こんにちは。

レイアウトですが、軽量紙粘土をコテコテ盛って地面を作っていく方法はだいたいわかったので、大物というかメインの山岳風景のブロックを作り込んでいくことにしました。通称「初鹿野ライクなセクション」(^^;

シーナリーを作る前に、以前から気になっていた線路の状態を調べてみるとこのとおり見事に波打っていました。一応計算に従って勾配を作ったはずなのですが、ブロック同士の継ぎ目部分のレールを無理やり合わせたのがいけなかったようです。

トラス橋につながる部分は発泡スチロールでレールを支えていて、ここもなだらかにつないだつもりなのですが、ちょっと盛り上がった感じもします。

車体が長く床下のクリアランスも少ない0系を走らせてみると、案の定、亀の子状態で床下機器がつかえてしまいました。面倒ですが、この区間は抜本的に“軌道修正”しないといけないようです。

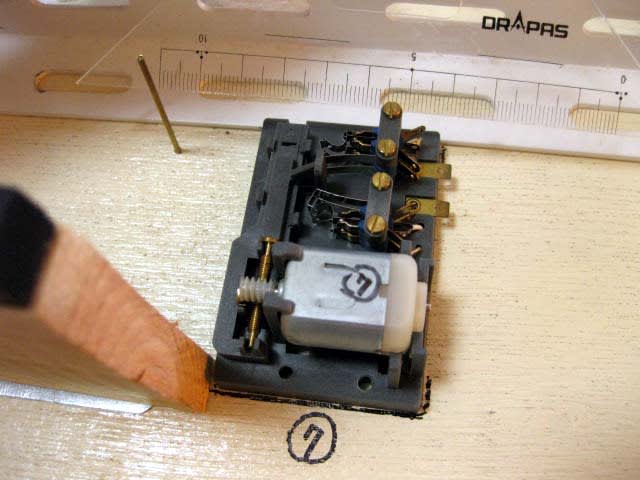

この発泡スチロールの路盤、軽くていいのですが、車両を走らすとシャー!という反響音が半端じゃないので、この際取り外してしまうことにしました。フレキシブルレールとは接着剤でとめてあるので、ここをカッターでザクザク切って引き抜きます。

最初、ブロック端部は修正する必要はないかなと思い、その部分の発泡スチロールは残しておいたのですが、レールの凹凸をなくすにはブロック端部で4mm程度の“かさ上げ”が必要になることがわかったので、こちらもバッサリ取り外してしまいました。

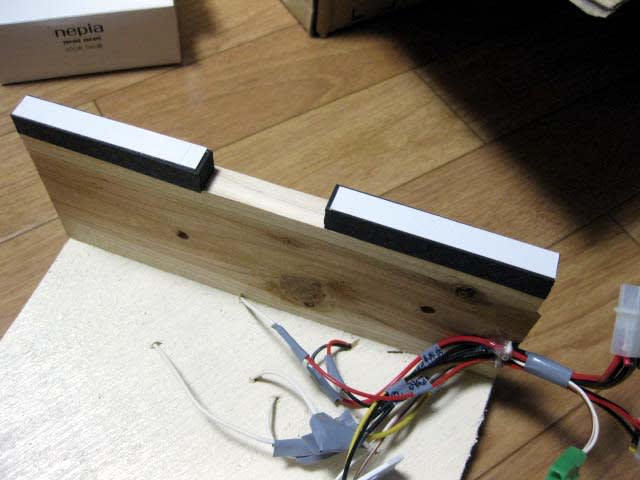

ブロック端部のレール下に4mm厚ベニヤの小片を挟んで高さを調整し、無事0系がひっかからずに通過するようになりました。発泡スチロールを外した部分も同じ4mm厚ベニヤで新しく路盤を作り直しました。

しかし4mmも高さ修正するとは最初の設計は何だったのか?とツッコミたくなるほどの情けなさです。。

ここは厳密には“初鹿野ライクなセクション”の左隣のプロックですが、外回り線はすでにここからトンネルに入ります。その準備として黒の「プラ段ボール」を切って背面板とし、厚紙でトンネルポータルも作りました。外回り線は複線化で後から増設したとの設定に基づき、トンネルポータルはコンクリート製ののっぺりとしたデザインとしました。165系アルプスが通過中。。

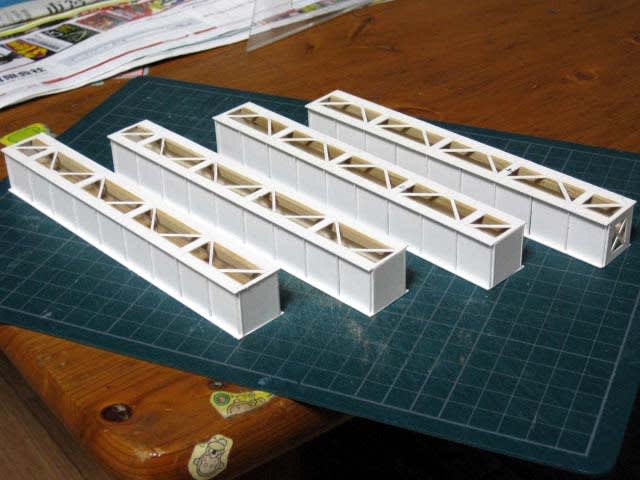

プレートガーダー橋が4本できているので、内回り線の部分に仮置きしてみました。

こちらはロクヨンの牽く客レが通過中(^_^)

次回はいよいよ山の地肌を作っていきます。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

レイアウトですが、軽量紙粘土をコテコテ盛って地面を作っていく方法はだいたいわかったので、大物というかメインの山岳風景のブロックを作り込んでいくことにしました。通称「初鹿野ライクなセクション」(^^;

シーナリーを作る前に、以前から気になっていた線路の状態を調べてみるとこのとおり見事に波打っていました。一応計算に従って勾配を作ったはずなのですが、ブロック同士の継ぎ目部分のレールを無理やり合わせたのがいけなかったようです。

トラス橋につながる部分は発泡スチロールでレールを支えていて、ここもなだらかにつないだつもりなのですが、ちょっと盛り上がった感じもします。

車体が長く床下のクリアランスも少ない0系を走らせてみると、案の定、亀の子状態で床下機器がつかえてしまいました。面倒ですが、この区間は抜本的に“軌道修正”しないといけないようです。

この発泡スチロールの路盤、軽くていいのですが、車両を走らすとシャー!という反響音が半端じゃないので、この際取り外してしまうことにしました。フレキシブルレールとは接着剤でとめてあるので、ここをカッターでザクザク切って引き抜きます。

最初、ブロック端部は修正する必要はないかなと思い、その部分の発泡スチロールは残しておいたのですが、レールの凹凸をなくすにはブロック端部で4mm程度の“かさ上げ”が必要になることがわかったので、こちらもバッサリ取り外してしまいました。

ブロック端部のレール下に4mm厚ベニヤの小片を挟んで高さを調整し、無事0系がひっかからずに通過するようになりました。発泡スチロールを外した部分も同じ4mm厚ベニヤで新しく路盤を作り直しました。

しかし4mmも高さ修正するとは最初の設計は何だったのか?とツッコミたくなるほどの情けなさです。。

ここは厳密には“初鹿野ライクなセクション”の左隣のプロックですが、外回り線はすでにここからトンネルに入ります。その準備として黒の「プラ段ボール」を切って背面板とし、厚紙でトンネルポータルも作りました。外回り線は複線化で後から増設したとの設定に基づき、トンネルポータルはコンクリート製ののっぺりとしたデザインとしました。165系アルプスが通過中。。

プレートガーダー橋が4本できているので、内回り線の部分に仮置きしてみました。

こちらはロクヨンの牽く客レが通過中(^_^)

次回はいよいよ山の地肌を作っていきます。

よろしければ1クリックお願いします。