こんばんは。

すみません。相変わらずチャラけたタイトルで・・・

スランプから一転、やる気スイッチが入ってしまったもので(^^;;

こんどは山の骨格に着手です。

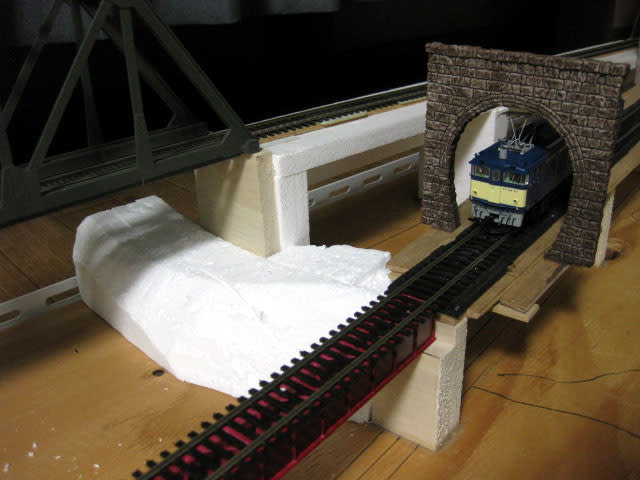

が、その前に、実物写真をよく見ると線路脇の山肌の一部にも石垣が積まれているようなので、まずはそれを作っていくことにします。場所は線路の擁壁として石垣ペーパーを貼ったところの上になります。

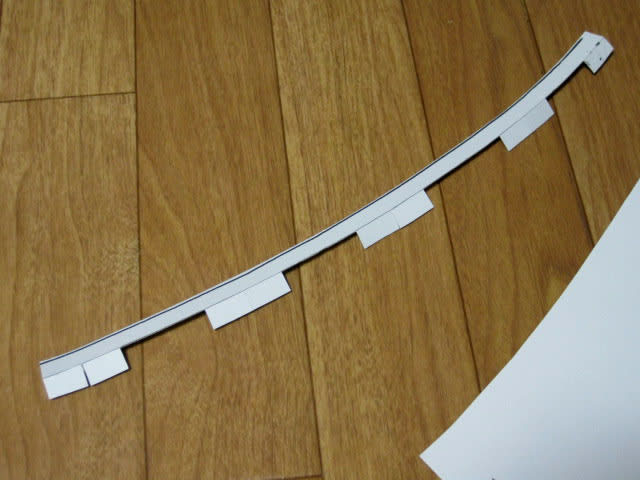

この部分はウレタン道床がべったり貼ってあってフカフカなので、カーブに合わせて切り出した紙を一枚敷いてから、その上に骨格を立てます。

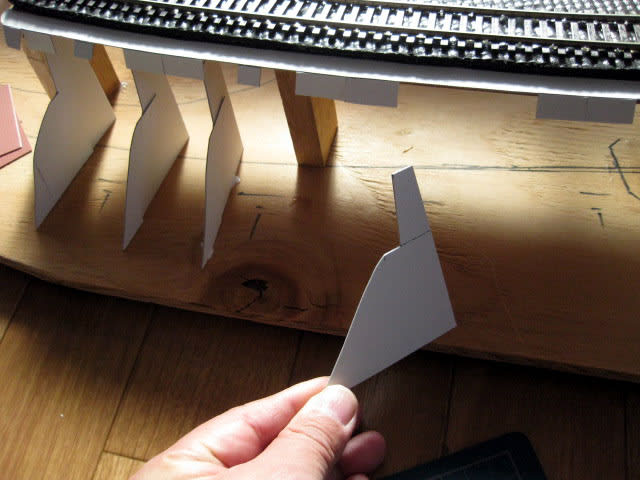

その上に石垣の頂上になる天井板を貼っていきます。同じ高さだとつまらないので、右側の部分に傾斜をつけました。設計図レスなので地形とうまく馴染むかどうか・・・(^^;

あとは線路下と同じように石垣ペーパーを貼ればできあがり。

と、ここで大事なチェックをしていなかったことに気付いて頭が真っ白に。。

ウチには25m級ワイドボディのでかいやつが居るんじゃなかったっけ??

いくら1/87だといってもデカものはデカい。

恐る恐るチェック。。

なnとか通りますね。2mmくらいはあいてる(^^;

余談ですが、それにしてもこの風景とこの車両の組み合わせ、銀座線以上に似合いませんねー。

やっぱりトラス橋+コンクリート製トンネルポータルの外回り線限定運用にした方がいいでしょうか。。

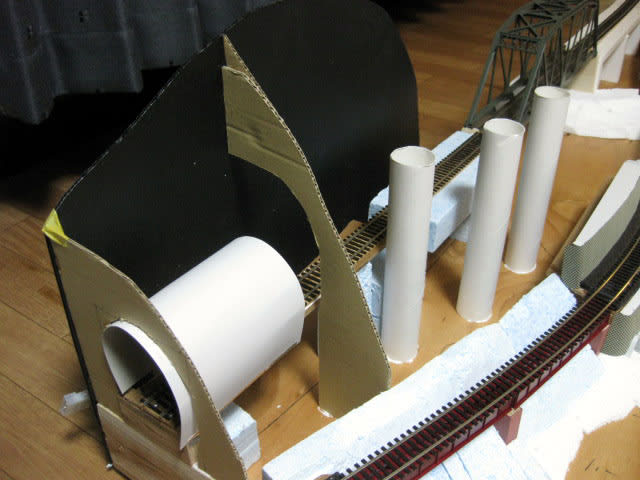

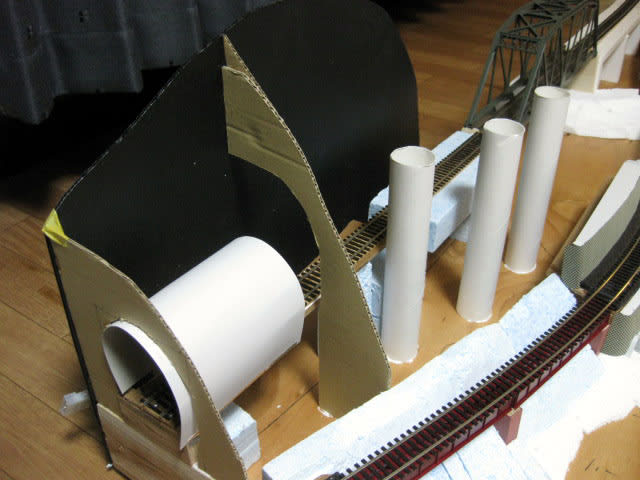

さて、本題のヤマの造成ですが、まず端の方に、山の斜面の形を決める板を段ボールから切り出して2枚ほど設置。

そしてエントツのように見える3本の筒は使い終わったラップの芯で、これを支柱にして山肌の基礎となる骨格を入れていきます。Nゲージと違って山の体積が大きいため、「新聞紙を丸めて・・・」みたいな作り方はできません。

支柱の間に帯紙を入れてみたところ。このあと、これに交差する方向にも入れてネット状にします。

このまま粛々と作業していけば、植林は別として山肌までは難なくできるはずですが、作業の順番としてどうしても先にバラスト撒きが必要な部分があります。それはトンネルポータルから内側の部分15センチくらいの区間。トンネル内壁つきのポータルを置いてしまうとバラスト撒きが非常にやりづらくなります。

そこで、今後の練習を兼ねてトンネル入口付近だけ先にバラスト撒きを先行するべく、固着剤としてボンド水溶液よりも扱いやすいと評判の「マットメディウム」を買ってきました。本来の用途はアクリル絵具のツヤを抑えるための添加剤だそうで、近所の画材店で求めましたが、輸入のバルク品らしく日本語が見当たりません。まあ、お使いの皆さんのブログを読めば使い方はだいたいわかるので、説明書を読むほどのものでもありませんが。。

ちなみにバラストは大昔に「コーヒーガラ」を使った実験をレポートしましたが、その後既製品(モーリン製・亜幹線用)も買ってあるので、まずはそちらで無難にいこうかと思っています。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

すみません。相変わらずチャラけたタイトルで・・・

スランプから一転、やる気スイッチが入ってしまったもので(^^;;

こんどは山の骨格に着手です。

が、その前に、実物写真をよく見ると線路脇の山肌の一部にも石垣が積まれているようなので、まずはそれを作っていくことにします。場所は線路の擁壁として石垣ペーパーを貼ったところの上になります。

この部分はウレタン道床がべったり貼ってあってフカフカなので、カーブに合わせて切り出した紙を一枚敷いてから、その上に骨格を立てます。

その上に石垣の頂上になる天井板を貼っていきます。同じ高さだとつまらないので、右側の部分に傾斜をつけました。設計図レスなので地形とうまく馴染むかどうか・・・(^^;

あとは線路下と同じように石垣ペーパーを貼ればできあがり。

と、ここで大事なチェックをしていなかったことに気付いて頭が真っ白に。。

ウチには25m級ワイドボディのでかいやつが居るんじゃなかったっけ??

いくら1/87だといってもデカものはデカい。

恐る恐るチェック。。

なnとか通りますね。2mmくらいはあいてる(^^;

余談ですが、それにしてもこの風景とこの車両の組み合わせ、銀座線以上に似合いませんねー。

やっぱりトラス橋+コンクリート製トンネルポータルの外回り線限定運用にした方がいいでしょうか。。

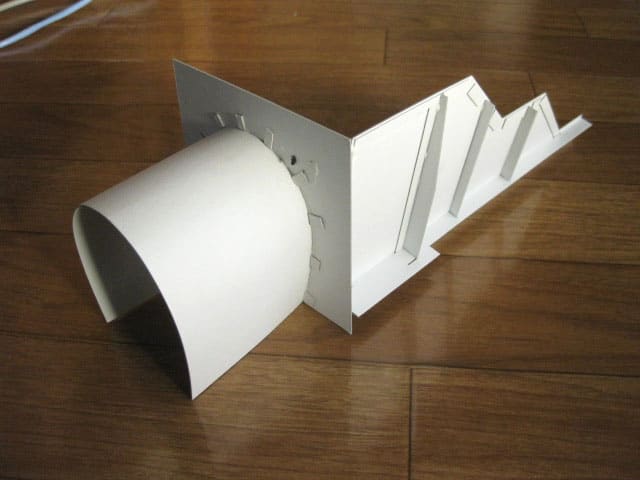

さて、本題のヤマの造成ですが、まず端の方に、山の斜面の形を決める板を段ボールから切り出して2枚ほど設置。

そしてエントツのように見える3本の筒は使い終わったラップの芯で、これを支柱にして山肌の基礎となる骨格を入れていきます。Nゲージと違って山の体積が大きいため、「新聞紙を丸めて・・・」みたいな作り方はできません。

支柱の間に帯紙を入れてみたところ。このあと、これに交差する方向にも入れてネット状にします。

このまま粛々と作業していけば、植林は別として山肌までは難なくできるはずですが、作業の順番としてどうしても先にバラスト撒きが必要な部分があります。それはトンネルポータルから内側の部分15センチくらいの区間。トンネル内壁つきのポータルを置いてしまうとバラスト撒きが非常にやりづらくなります。

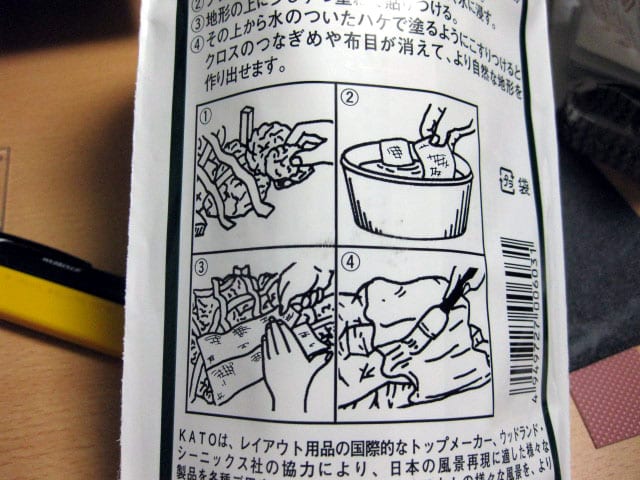

そこで、今後の練習を兼ねてトンネル入口付近だけ先にバラスト撒きを先行するべく、固着剤としてボンド水溶液よりも扱いやすいと評判の「マットメディウム」を買ってきました。本来の用途はアクリル絵具のツヤを抑えるための添加剤だそうで、近所の画材店で求めましたが、輸入のバルク品らしく日本語が見当たりません。まあ、お使いの皆さんのブログを読めば使い方はだいたいわかるので、説明書を読むほどのものでもありませんが。。

ちなみにバラストは大昔に「コーヒーガラ」を使った実験をレポートしましたが、その後既製品(モーリン製・亜幹線用)も買ってあるので、まずはそちらで無難にいこうかと思っています。

よろしければ1クリックお願いします。