こんにちは。

昼間の気温がだんだん上がってきました。いよいよ春到来の予感です。

花粉症のほうはたまに目がかゆくなる程度で本格的に発症していません。このままやり過ごすことができるのか・・・

さて、最近、初鹿野ライクなセクションの話題が出てこないわけですが、レイアウトは列車が走ってナンボ。シーナリーはさておき、まずは周回運転に漕ぎつける方向へ舵を切りました。未完成のバカでかいセクションは邪魔なだけなので、スカイブルーのクハ55を置き、せめてもの目の保養としています。

運転するためにはポイントの電動化をやり遂げなければなりません。

まずは未取付けのマシンを粛々と取り付けていきます。手慣れてきたこともあり、トングレールの位置合わせは一発でできるようになりました。これで手間取るとイヤ気がさして放り出してしまうんですね。

各マシンには、説明書のお勧めに従って、ホコリ対策としてブリスターパックの透明カバーを被せてありまが、動作リンクや配線を逃げるための切り欠きをあちこち入れたので、その効果はいかがなものでしょうか?

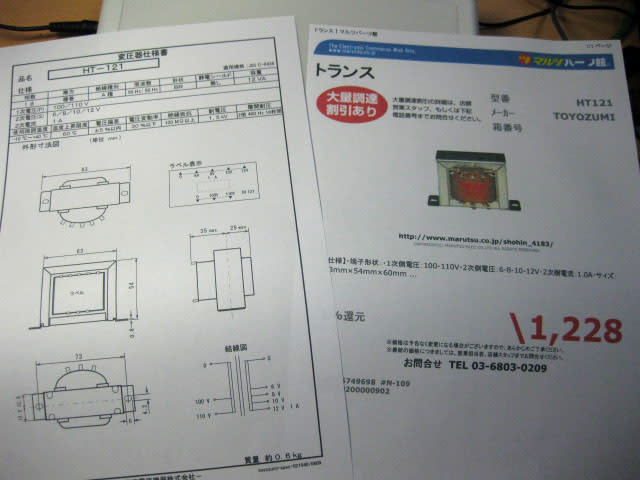

ポイントマシン用電源に使うトランスを買ってきました。トヨズミ(豊澄電源機器)製の1A・12V仕様です。秋葉原の某パーツショップで千円強なり。サイズは握りこぶしくらいですが予想したより重く、持つとずっしりときます。

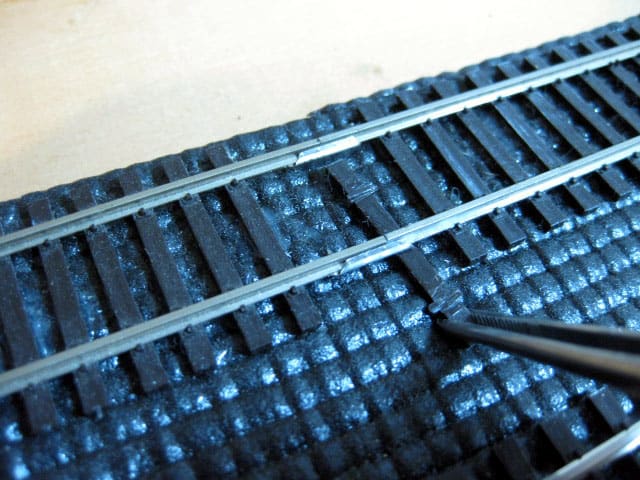

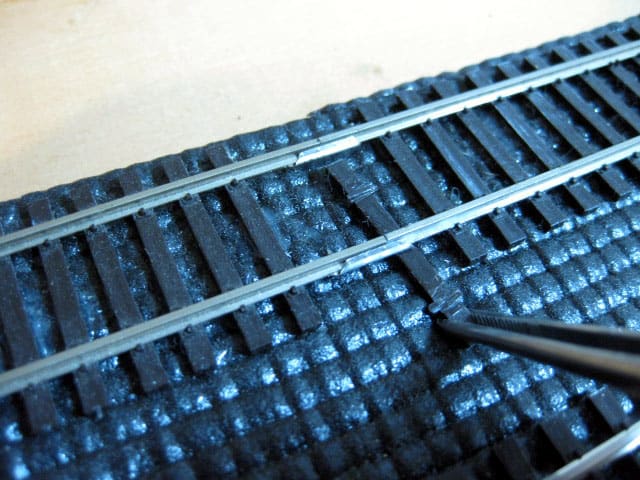

あと、気になっていた枕木の補充を少しやりました。その構造上、ジョイナーの下が丸空きとなっているので、半端モノのフレキから枕木を抜いて犬釘などの突起物を削り取り、さらにジョイナーの厚みを逃げるように少しだけ削り込んだものを差し込んでいきます。

1ヶ所につき2本入れてやると、このように他の部分と区別がつかなくなります。ダブルスリップはじめ、ポイントを繰り返し切り継いだために枕木が喪失してしまった場所にもこういった「形成手術」を施しました。

で、こちらは同時並行で進めている山スカプロジェクトの品々。MPギヤ、台車、床下機器などを仕入れてきました。

つい先日10階建のパーツタワーを建てたばかりなのに、まだこれだけ買わなきゃいけないんかい?? まーいかに浮気な模型ライフを送っているかがわかろうというものです。

パーツタワーから若干のストック品を補充してamazonの箱に収め、めでたく山スカが完成、じゃなかった、山スカの製作準備が完了です。いつもながらこのBOXができると、さあ後へは引けないぞという気になります。

もっともこのまま塩漬けになり「パーツタワー別館」と化したケースも珍しくないわけですが・・・(^^;

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

昼間の気温がだんだん上がってきました。いよいよ春到来の予感です。

花粉症のほうはたまに目がかゆくなる程度で本格的に発症していません。このままやり過ごすことができるのか・・・

さて、最近、初鹿野ライクなセクションの話題が出てこないわけですが、レイアウトは列車が走ってナンボ。シーナリーはさておき、まずは周回運転に漕ぎつける方向へ舵を切りました。未完成のバカでかいセクションは邪魔なだけなので、スカイブルーのクハ55を置き、せめてもの目の保養としています。

運転するためにはポイントの電動化をやり遂げなければなりません。

まずは未取付けのマシンを粛々と取り付けていきます。手慣れてきたこともあり、トングレールの位置合わせは一発でできるようになりました。これで手間取るとイヤ気がさして放り出してしまうんですね。

各マシンには、説明書のお勧めに従って、ホコリ対策としてブリスターパックの透明カバーを被せてありまが、動作リンクや配線を逃げるための切り欠きをあちこち入れたので、その効果はいかがなものでしょうか?

ポイントマシン用電源に使うトランスを買ってきました。トヨズミ(豊澄電源機器)製の1A・12V仕様です。秋葉原の某パーツショップで千円強なり。サイズは握りこぶしくらいですが予想したより重く、持つとずっしりときます。

あと、気になっていた枕木の補充を少しやりました。その構造上、ジョイナーの下が丸空きとなっているので、半端モノのフレキから枕木を抜いて犬釘などの突起物を削り取り、さらにジョイナーの厚みを逃げるように少しだけ削り込んだものを差し込んでいきます。

1ヶ所につき2本入れてやると、このように他の部分と区別がつかなくなります。ダブルスリップはじめ、ポイントを繰り返し切り継いだために枕木が喪失してしまった場所にもこういった「形成手術」を施しました。

で、こちらは同時並行で進めている山スカプロジェクトの品々。MPギヤ、台車、床下機器などを仕入れてきました。

つい先日10階建のパーツタワーを建てたばかりなのに、まだこれだけ買わなきゃいけないんかい?? まーいかに浮気な模型ライフを送っているかがわかろうというものです。

パーツタワーから若干のストック品を補充してamazonの箱に収め、めでたく山スカが完成、じゃなかった、山スカの製作準備が完了です。いつもながらこのBOXができると、さあ後へは引けないぞという気になります。

もっともこのまま塩漬けになり「パーツタワー別館」と化したケースも珍しくないわけですが・・・(^^;

よろしければ1クリックお願いします。