こんにちは。

前回の記事について、軌道検測の専門家ととさんより「台車についている枠は棒状じゃなくて山型ではないか」とのご指摘がありました。

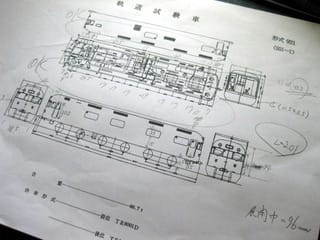

私も気になっていた部分なのですが、いかんせん0系の片手間に作っている車両ゆえ(爆)、詳しい説明をはしょってしまったので、ここで少し考察を書いてみたいと思います。

写真の転載許可を取っているヒマもないのですべてリンクですがご容赦ください。お手数ですがブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください。

まず、このクルマの台車、TR8001が明瞭に写っている写真が以下のリンク先のブログにあるのでご覧下さい。6枚目の写真です。

→しゅうちゃんのお出かけ日記(Byシュウチャン様)

ただし写真にも車番が写っているとおり、これは4001号時代のものです。枠は簡素な棒状をしています。

(余談ですが、試運転の様子を撮った他の写真も貴重で興味深いものがあります。)

一方、撮影年月が不明ながら、921-1に改番された後の姿はこちらにあり、山型の少しガッチリとした枠に変わっているのがわかります。

→「保線ウィキ」中の921-1の写真

同じサイトには4001号時代の写真もあり、柵にかかっていて見にくいですが、どうやら「棒状」のようです。

→「保線ウィキ」中の4001号車の写真

じゃあ、弟分として登場した921-2は山型?

→「保線ウィキ」中の921-2の写真

うーん「棒状」ですね。。

もう一丁「鉄道ファン」2008年11月号P.34の写真を部分引用させていただくと、左側の4001は、これも非常に不鮮明ですが棒状、右側の921-2も棒状、と読み取れます。

さて、「山型」への改造がいつなのかは判然としませんが、921-1の経歴をみていくと興味深いことがわかります。東北新幹線の小山試験線へ転出して高速走行試験に供されたというのです。これが昭和53年(1978年)のこと。これをきっかけに改造されたのでは?

ちなみに、このときは既に軌道検測車をあらかじめ組み込んだT2編成が稼動中で、弟分の921-2はひと足先に廃車済みという情勢でした。

しかーし。

我ながらいい仮説だ・・・と思っていたところ、大変な証拠写真が出てきてしまいました。

リンク制限があるようなので情報だけにしておきますが、余生を過ごす「山型」枠をもつ921-1の姿で撮影場所は大阪第一運転所。そして撮影年月日はなんと昭和52年(1977年)7月12日!小山へ転出する1年も前ということになります。

※「築堤整備工段ホームページ」(DT200A様)「新幹線の名脇役 保守・試験車両 No3」より

転出へ向けた改造というよりは、すでにこの時点で改造はなされていた、と見るのが妥当でしょう。

「鉄道ファン」掲載の昭和39年の「棒状」の姿から昭和52年の「山型」までの13年間の空白。いったいこの間、いつ改造を受けたのでしょうか。興味は尽きません。

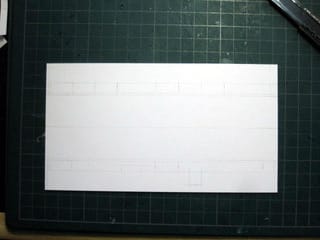

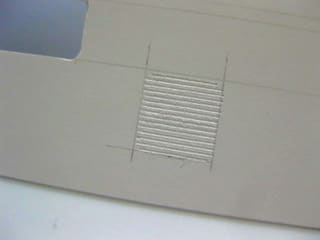

ひるがえってこのモデル。枠自体は瞬着で台車にとめてあるだけなので外すのは簡単なのですが(実際、台車を取り付けている時にポロッと外れた・・・)、前にもちょっと書いたように、1000形試作編成に牽かせて鴨宮時代を再現するのもいいかなーと思い始めており、921-1改め4001として竣工させる公算が大きくなりました。

(じゃあ1000形も作るわけね? グサッ・・・)

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

前回の記事について、軌道検測の専門家ととさんより「台車についている枠は棒状じゃなくて山型ではないか」とのご指摘がありました。

私も気になっていた部分なのですが、いかんせん0系の片手間に作っている車両ゆえ(爆)、詳しい説明をはしょってしまったので、ここで少し考察を書いてみたいと思います。

写真の転載許可を取っているヒマもないのですべてリンクですがご容赦ください。お手数ですがブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください。

まず、このクルマの台車、TR8001が明瞭に写っている写真が以下のリンク先のブログにあるのでご覧下さい。6枚目の写真です。

→しゅうちゃんのお出かけ日記(Byシュウチャン様)

ただし写真にも車番が写っているとおり、これは4001号時代のものです。枠は簡素な棒状をしています。

(余談ですが、試運転の様子を撮った他の写真も貴重で興味深いものがあります。)

一方、撮影年月が不明ながら、921-1に改番された後の姿はこちらにあり、山型の少しガッチリとした枠に変わっているのがわかります。

→「保線ウィキ」中の921-1の写真

同じサイトには4001号時代の写真もあり、柵にかかっていて見にくいですが、どうやら「棒状」のようです。

→「保線ウィキ」中の4001号車の写真

じゃあ、弟分として登場した921-2は山型?

→「保線ウィキ」中の921-2の写真

うーん「棒状」ですね。。

もう一丁「鉄道ファン」2008年11月号P.34の写真を部分引用させていただくと、左側の4001は、これも非常に不鮮明ですが棒状、右側の921-2も棒状、と読み取れます。

さて、「山型」への改造がいつなのかは判然としませんが、921-1の経歴をみていくと興味深いことがわかります。東北新幹線の小山試験線へ転出して高速走行試験に供されたというのです。これが昭和53年(1978年)のこと。これをきっかけに改造されたのでは?

ちなみに、このときは既に軌道検測車をあらかじめ組み込んだT2編成が稼動中で、弟分の921-2はひと足先に廃車済みという情勢でした。

しかーし。

我ながらいい仮説だ・・・と思っていたところ、大変な証拠写真が出てきてしまいました。

リンク制限があるようなので情報だけにしておきますが、余生を過ごす「山型」枠をもつ921-1の姿で撮影場所は大阪第一運転所。そして撮影年月日はなんと昭和52年(1977年)7月12日!小山へ転出する1年も前ということになります。

※「築堤整備工段ホームページ」(DT200A様)「新幹線の名脇役 保守・試験車両 No3」より

転出へ向けた改造というよりは、すでにこの時点で改造はなされていた、と見るのが妥当でしょう。

「鉄道ファン」掲載の昭和39年の「棒状」の姿から昭和52年の「山型」までの13年間の空白。いったいこの間、いつ改造を受けたのでしょうか。興味は尽きません。

ひるがえってこのモデル。枠自体は瞬着で台車にとめてあるだけなので外すのは簡単なのですが(実際、台車を取り付けている時にポロッと外れた・・・)、前にもちょっと書いたように、1000形試作編成に牽かせて鴨宮時代を再現するのもいいかなーと思い始めており、921-1改め4001として竣工させる公算が大きくなりました。

(じゃあ1000形も作るわけね? グサッ・・・)

よろしければ1クリックお願いします。