こんばんは。

最近は晴れると真夏のような暑さになりますね。この週末も夏日とか。。先が思いやられます・・・

近所にディスカウントスーパーが開店したので、ひやかしに見てきたら、今年はエアコン商戦ならぬ扇風機商戦がすごいことになってました。USB扇風機やら首かけタイプやら、3電源方式なんていうのもあって。。

個人的には、設定温度を高めたエアコンほど憂うつなモノはない、と思っているので、今年の夏は潔くウチワ、扇風機、風鈴、ゆかたで過ごそうと真剣に考えてますよ(^^)

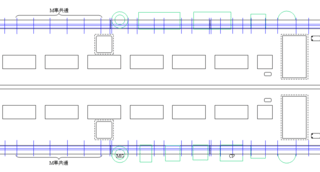

さて0系。3作目となる27形の鋼体が完成しました。

作り方は毎回同じなので、簡単にご報告します。

まず側板に妻板と客室仕切り壁を貼って天井板を載せるところ。

そして完成。(早いって)

27形は中央寄りについた身障者対応の幅広ドアがポイントです。

そのため、仕切り壁が車体中央近くに1枚入るので、他の車両と比べて車体の剛性がアップしています。

組み立てが進んでくると、ついこんな風に並べてみたくなります(^^;

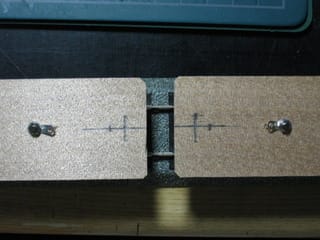

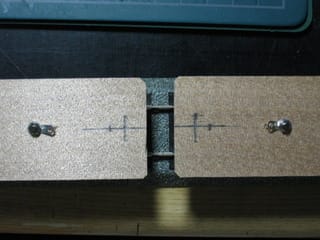

で、並べると欲しくなるのがカプラー。

伸縮ドローバーを自作しようと模索してみました。

造形村さんの0系は、どうもスケールどおりの連結面間500mmで登場するようなので(チラシのイラストから推定)、これに合わせると直線ではこんな感じ。

これでR550mmを通過可能というのですから、どんな伸縮カプラー積んでくるの?って感じですが、当鉄道は最急610Rをクリアできればいいので、それに合わせてみてもこんなにガバッとあいちゃう!!

種々検討の結果、最大伸縮量は1センチ以上必要らしく、どうもうまく機能しそうにないため、自作はやめて市販のTNカプラーを使うことにしました。台車と干渉しそうなので、胴体を少し削る必要がありそうです。

上の件はもちろん、今回作る4両どうしの連結部分の話で、造形村編成との連結方法は、実車を見て決めたいと思います。

よろしければ1クリックお願いします!

にほんブログ村

最近は晴れると真夏のような暑さになりますね。この週末も夏日とか。。先が思いやられます・・・

近所にディスカウントスーパーが開店したので、ひやかしに見てきたら、今年はエアコン商戦ならぬ扇風機商戦がすごいことになってました。USB扇風機やら首かけタイプやら、3電源方式なんていうのもあって。。

個人的には、設定温度を高めたエアコンほど憂うつなモノはない、と思っているので、今年の夏は潔くウチワ、扇風機、風鈴、ゆかたで過ごそうと真剣に考えてますよ(^^)

さて0系。3作目となる27形の鋼体が完成しました。

作り方は毎回同じなので、簡単にご報告します。

まず側板に妻板と客室仕切り壁を貼って天井板を載せるところ。

そして完成。(早いって)

27形は中央寄りについた身障者対応の幅広ドアがポイントです。

そのため、仕切り壁が車体中央近くに1枚入るので、他の車両と比べて車体の剛性がアップしています。

組み立てが進んでくると、ついこんな風に並べてみたくなります(^^;

で、並べると欲しくなるのがカプラー。

伸縮ドローバーを自作しようと模索してみました。

造形村さんの0系は、どうもスケールどおりの連結面間500mmで登場するようなので(チラシのイラストから推定)、これに合わせると直線ではこんな感じ。

これでR550mmを通過可能というのですから、どんな伸縮カプラー積んでくるの?って感じですが、当鉄道は最急610Rをクリアできればいいので、それに合わせてみてもこんなにガバッとあいちゃう!!

種々検討の結果、最大伸縮量は1センチ以上必要らしく、どうもうまく機能しそうにないため、自作はやめて市販のTNカプラーを使うことにしました。台車と干渉しそうなので、胴体を少し削る必要がありそうです。

上の件はもちろん、今回作る4両どうしの連結部分の話で、造形村編成との連結方法は、実車を見て決めたいと思います。

よろしければ1クリックお願いします!

にほんブログ村