3月21日にRMライブラリー297「京王線の湘南顔電車」が発売されたのでさっそく購入しました。「京王帝都のグリーン車」など既刊の書籍と内容的には被る部分が多いものの初見の写真も多く、2700、2000、2010系の概説をコンパクトにまとめた1冊として手元に置きたい本です。関連する1000系など井の頭線の湘南顔電車や、2000、2010系のサハとして使用された14m級小型車についても若干のページが割かれています。

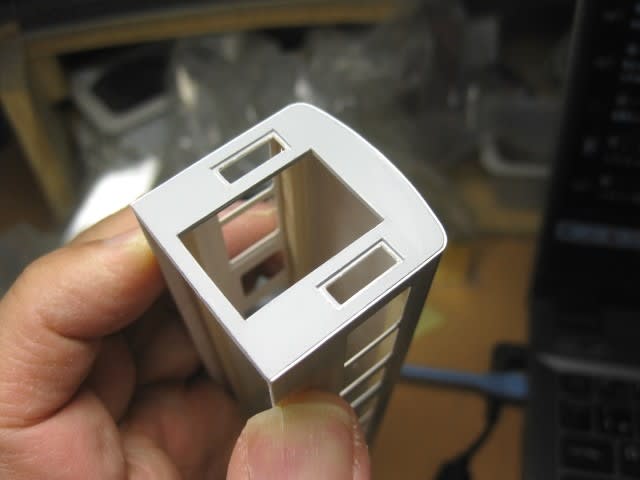

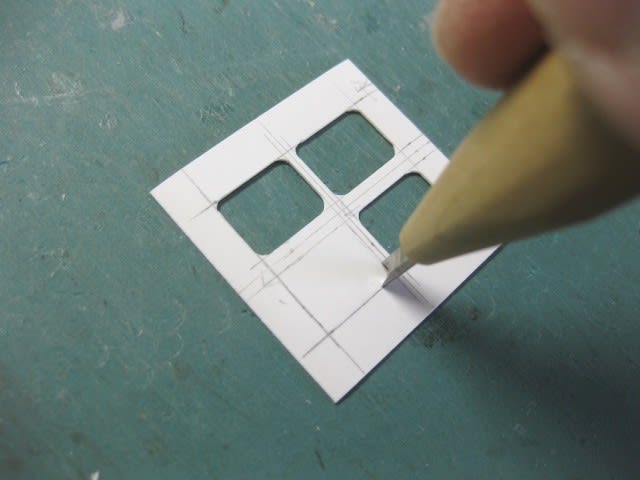

ということで、優良有害図書(笑)を養分にして2010系の製作を進めましょう。デハの前面をパテ+サーフェーサーで仕上げ、サハを含めて雨樋を貼り込みました。t0.3スノーマット紙を幅0.5mmぐらいに切ったものを瞬着で貼りましたが、何度やってもヘロヘロ感をゼロにはできませ~ん!w

俯瞰写真が少なく運転台上部の雨樋の取り回しがよく分かりません。模型作例ではコの字型になっている例が多いようですが、形式図や保存車を下から見上げた写真などを総合的に勘案して大きなRで回り込ませました。この辺は好みのモンダイということで。。

デハのうちの1両が、乗務員ドアの後ろがやけに膨らんでいて乗務員室仕切板がきちんと溝にはまっていなかったため、仕切板と側板をカッターでいったん剥がして側板を押込み直し、ペーパーで均しました。

パンタ台の形状ですが、これも保存車では下から見上げる形になるうえ、ランボードに隠れて見えないので、とりあえず高さを出すためにt0.5のペーパーを貼って、この上にエコーの「パンタ碍子台」を載せることにしました。

中間のサハ2両にも雨樋を貼り付け。

床下は先行して作ってあるので車体に嵌めてニヤニヤ。

すっかり忘れてましたが通電カプラー+引通し線の豪華仕様(笑)になっていました。これは頑張って完成させないと・・・

ということで、優良有害図書(笑)を養分にして2010系の製作を進めましょう。デハの前面をパテ+サーフェーサーで仕上げ、サハを含めて雨樋を貼り込みました。t0.3スノーマット紙を幅0.5mmぐらいに切ったものを瞬着で貼りましたが、何度やってもヘロヘロ感をゼロにはできませ~ん!w

俯瞰写真が少なく運転台上部の雨樋の取り回しがよく分かりません。模型作例ではコの字型になっている例が多いようですが、形式図や保存車を下から見上げた写真などを総合的に勘案して大きなRで回り込ませました。この辺は好みのモンダイということで。。

デハのうちの1両が、乗務員ドアの後ろがやけに膨らんでいて乗務員室仕切板がきちんと溝にはまっていなかったため、仕切板と側板をカッターでいったん剥がして側板を押込み直し、ペーパーで均しました。

パンタ台の形状ですが、これも保存車では下から見上げる形になるうえ、ランボードに隠れて見えないので、とりあえず高さを出すためにt0.5のペーパーを貼って、この上にエコーの「パンタ碍子台」を載せることにしました。

中間のサハ2両にも雨樋を貼り付け。

床下は先行して作ってあるので車体に嵌めてニヤニヤ。

すっかり忘れてましたが通電カプラー+引通し線の豪華仕様(笑)になっていました。これは頑張って完成させないと・・・