迷走 東京五輪大会のメディア施設

IBC/MPC

IBC/MPC

朝日新聞社説批判 「中止の決断を」に反論する 五輪は開催すべき

朝日新聞社説 2021年5月26日

朝日新聞は東京五輪の「オフイシャルパートナー」を返上せよ

「五輪開催」すべき 盲目的に「中止」唱えるメディアのお粗末 根拠なし パンデミック・リスク

開催実現で「Withコロナの時代のニューノルマル」をレガシーに

東京オリンピック 渡航中止勧告 開催に影響なし 過剰反応 メディア批判

深層情報 Media Close-up Report 「呪われた」2020東京五輪 速報 「緊急事態宣言」下でも五輪開催 コーツIOC副会長 東京五輪開催、G7全首脳が「力強い支持」

『見本市 中止問題』の解決を訴える全面意見広告掲載

「私たちは東京オリンピックによる『見本市 中止問題』の解決を要望します」

展示会や見本市を開催する団体の日本展示協会が中心となって日本経済新聞(2018年9月26日付朝刊)に全面意見広告を掲載した。

2020年東京五輪大会開催に伴い、東京ビックサイトは最大20カ月間に渡り、国際放送センター(IBC)とメインプレスセンター(MPC)に使用されるため、約232の展示会や見本市が中止になり、中小企業をはじめ、7万8千社の出展企業が影響を受け、約2兆円の売り上げが失われるとしている。

日本展示協会などでは、「私たちは五輪の成功を願うと同時に、全見本市が例年と同規模で開催できるよう、東京都をはじめオリンピック員会、日本政府など、すべての関係者に強く要望します」と主張している。

東京ビックサイトは、日本で最大の展示会や見本市会場で、毎年約300のイベントが開催され、その経済効果は年間2兆円にも上るとされている。

開催される見本市は、「東京モーターショー」や「コミックマーケット」をはじめ、「工作機械見本市」、「日本ものづくり展」、「国際ロボット展」、「Japan IT Week」、「国際宝飾展」、「おもちゃショー」など様々な業種の展示会や見本市が開催されている。

出展社は年間約13万社、来場者は年間1469万人に及ぶ。その内、海外からの出展社は約3万社、参加者は20万人といわれている。

日本展示協会などでは、見本市や展示会は企業にとって、築地市場と同じ「市場」であり、その規模は、築地市場の何倍も大きく、国際的な取引が行われることで日本経済への貢献度ははるかに大きいとし、東京ビックサイトが使用できなくなるのであれば、築地市場の代替施設として豊洲市場を整備したように、東京ビックサイトと同規模の代替施設が用意されるべきだとしている。

2017年6月22日 東京都都庁前で行われた展示産業関係者のデモ 出典 日展協

2020年、コミケは開催可能に 東京都、「見本市中止問題」で緩和策

2018年9月26日の日展協意見広告掲載の2日後、9 月28 日、東京都は利用制限について、更なる緩和内容を発表した。

① 「西展示棟」と「南展示棟」が、2020 年5 月1 日~5 日の5 日間、使用可能

② 「青海展示棟」(仮設展示場)が、2020 年7 月1 日~14 日(14 日間)と9 月10 日~30 日(21 日間)、使用可能。

さらに翌日の9 月29 日、小池都知事は定例記者会見で、前日の東京都が発表した緩和策を記者団に説明した。

小池都知事は、「東京ビッグサイトが2020 年五輪の際、メディアセンター(放送施設)になる。その間、東京ビッグサイトのかなりの部分が占有され、展示会等が開催できないことに対し、『何とかならないか』と要望をいただいてきた。特にコミケ(コミックマーケット)と言われるコミック関係のイベントは、いつも大変な賑わいとなっている。2020 年はコミケを開けないんじゃないかと心配する声が寄せられたが、西の展示棟を調整し、5 月1 日から5 日までコミケ関連で使えるようにすることで関係者と調整して開催中だ」とした。「青海展示棟(仮設展示場)」も、7 月1 日から14 日までの14 日間、それから9 月10 日から30 日までの21 日間、合計35 日間、利用可能にした。様々工夫をしながら展示会等のイベントにも会場を提供する」と述べた。

小池都知事が公式の場で、「見本市中止問題」について言及したのは初めてのことで、一歩、前進と評価もできるかもしれない。

しかし、「見本市中止問題」は、コミケ(コミックマーケット)の開催を解決させば終わりではない。 年間約300回も開催される見本市・展示会全体に影響がでることが問題なのである。

今回の緩和策で、合わせて1カ月程度の展示場の使用が可能になったが、東京ビックサイトが最大約20カ月、使用中止に追い込まれる現状の計画の中では、焼石に水だろう。しかも、最も重要な2020東京大会開催中やその前後の期間は、閉鎖されてまったく利用できないのである。

「見本市中止問題」の抜本的な解決策とはほど遠く、問題は今後も尾を引くのは確実だ。

「見本市中止問題」で緩和策を公表する小池都知事 2017年9月29日 出展 日本展示協会

「MICE」を五輪開催のレガシーに

東京オリンピックは、単にスポーツ・イベントをするのではなく、日本を世界に発信する格好の機会と捉えるべきである。「3兆円」超の開催経費が投入される国をあげての巨大イベントなのである。世界から日本が注目される五輪開催期間は、日本が誇る最先端技術、高度な加工技術を始め、コミュケや映像、音楽などの日本文化、伝統工芸などを発信するチャンスである。見本市や展示会、関連イベントは極めて重要なツールである。

世界の主要都市は、都市の競争力、そして国の競争力向上につなげる成長戦略として「MICE」を重視している。

「MICE」とは、企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(インセンティブ旅行)(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字をとったもので、海外からのインバウンドで活性化しようとするものである。

ロンドン、パリ、フランクフルト、ラスベガス、マイアミなどの欧米主要都市やシンガポール、香港、上海などのアジア主要都市はいずれもMICE戦略に力を入れている。とりわけ東京都にとっては都市の次の時代を見据えた成長戦略としてMICE戦略への取り組みは必須だ。

これに対して、東京は大型の展示場やコンベンション施設が不足して、すでに飽和状態、海外諸国に比べて遅れをとっていると指摘されている。

五輪開催と有機的に結び付けて、首都圏に大型の展示ホール、国際会議場、国際ホテルなどを備えた統合型のコンベンション施設の整備に取り組むべきだろう。 東京都にとっては都市の次の時代を見据えた成長戦略としてMICE戦略への取り組みは必須だ。

日本は、確実に少子高齢化社会に突入する。東京五輪の開催を、50年後100年後の日本を見据えた成長戦略を構築する上で、“絶好の機会”とする視点が欲しい。道路・鉄道建設や競技場整備などの“箱もの”主義の発想では、次世代の展望はまったく描けない。

1964年の東京五輪大会の“レガシー(未来への遺産)”は、東海道新幹線、首都高速道路、地下鉄日比谷線、そしてカラーテレビだとされている。

東海道新幹線は、いうまでもなく、日本列島の大動脈となり、日本の高度成長の牽引車となった。

カラーテレビ”は、その後のHD、4K、8Kの開発で世界の主導権を握り、放送・エレクトロニクス産業の分野で、日本が世界のトップを疾走するきっかけとなった。

2020年東京五輪大会の“レガシー(未来への遺産)”として、一体、何を残そうとしているのだろうか。

Japan exhibitors fear $12 billion hit from media center plan (Thu Jan 26, 2017 Reuters)

2020東京五輪大会 IBCとMPC 設営場所と閉会後の再活用策

平昌五輪のメディア拠点 国際放送センター(IBC)

ロンドン五輪 リオ五輪 北京五輪 オリンピックのメディア拠点 IBC/MPC

五輪のメディア施設(IBC/MPC)はこうして整備される ~ロンドン五輪・その機能・システムの概要~

周到に準備されたロンドン五輪レガシー戦略 東京五輪への教訓

東京ビックサイトに設置されるIBC/MPC

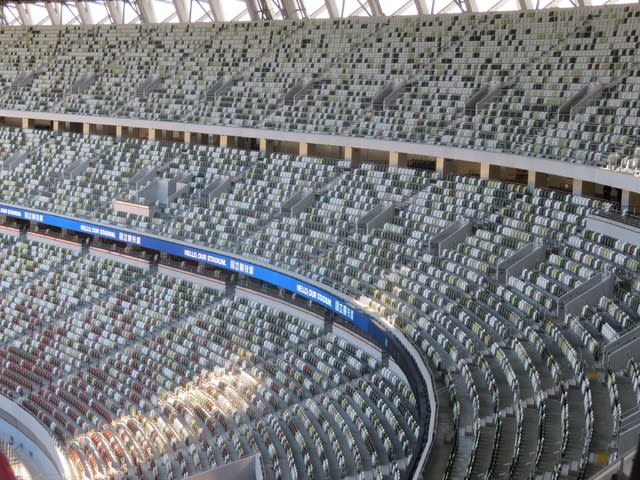

東京オリンピックの世界の報道機関の拠点、国際放送センター(IBC International Broadcasting Center)とメインプレスセンター(MPC Main Press Center)は東京ビッグサイト(江東区有明地区 東京湾ベイエリア)に設置される。

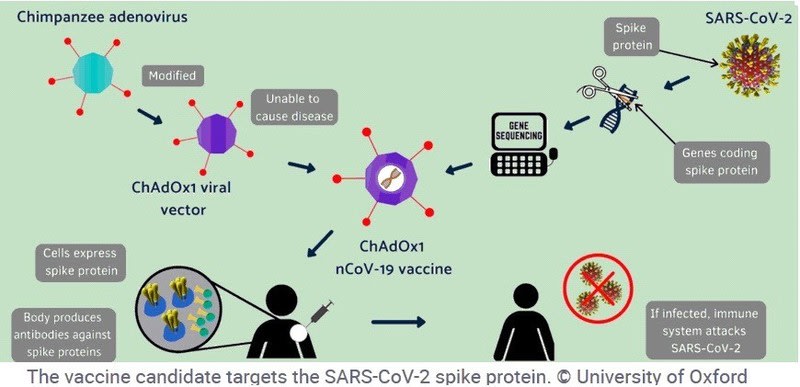

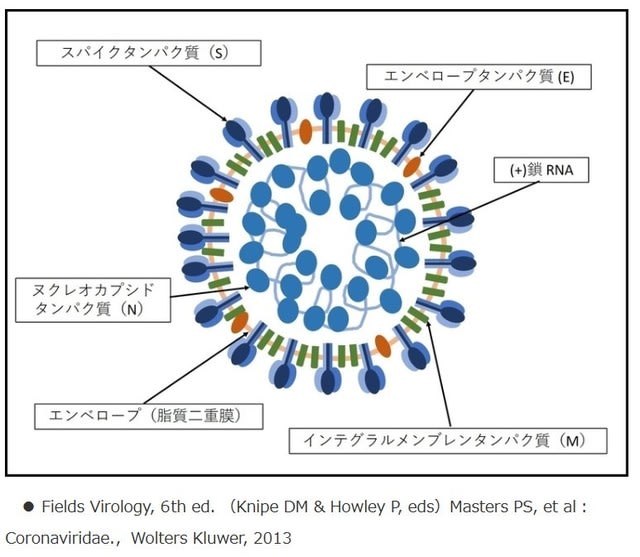

国際放送センター(IBC / International Broadcasting Center)は、世界各国。の放送機関等のオペレーションの拠点となる施設である。IBCの設営・運営は、五輪大会のホスト・ブロードキャスター(Host Broadcaster)であるOBS(Olympic Broadcasting Services )が行う。

IBCには、国際映像・音声信号のコントロール(Contribution)、分配(Distribution)、伝送(Transmission)、ストレージ(VTR Logging)など行うシステムが設置されるエリアや各放送機関等がサテライト・スタジオや放送機材、ワーキング・ブースなどを設置する放送機関エリアなどが整備される。

メインプレスセンター(MPC / Main Press Center)は、新聞、通信社、雑誌等の取材、編集拠点である。共用プレス席、専用ワーキングスペース、フォト・ワーキングルーム、会見室・ブリーフィングルームなどが準備される。

IBCとMPCには、約2万人のジャーナリストやカメラマン、放送関係者などのメディア関係者が参加する。

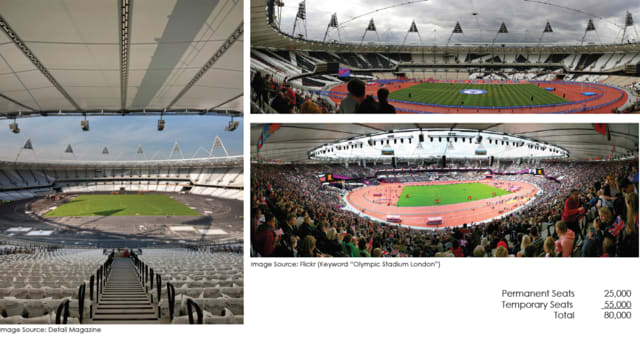

オリンピックの施設の中で、最も広大な施設は、開会式、閉会式が行われるオリンピック・スタジアムである。次に巨大な施設は、競技場ではなく、IBC/MPCと呼ばれるこのメディア関連施設だ。約10万平方メートルの広さの広大な建物が整備される。

オリンピックを支えるメディアの果たす役割は極めて大きい。国際オリンピック委員会(IOC)は、メディア戦略を重要な柱として位置付けている。とりわけ競技中継を世界各国で行う放送メディアは、オリンピックの存立基盤を握るとまで言われている。そのメディア戦略を担うのがIBC/MPCなのである。

国際放送センター・メインプレスセンター 出典 東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会

2012年ロンドン五輪IBC CDT(Contribution, Distribution and Transmission Centre) 出典 L.A. INSTALLATIONS

日本で最大の見本市会場 東京ビックサイト 五輪に備えて拡充

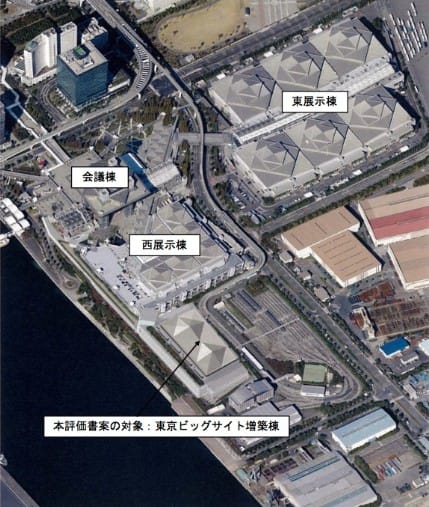

東京ビックサイトは、江東区有明地区の東京湾ベイエリアにある国際展示場で、敷地面積24万平方メートル、延べ床面積23万平方メートル、「会議棟」、「西展示棟」、「東展示棟」、「南展示棟」からなる日本で最大の国際展示場である。

展示会や見本市会場で、年間約304件(2016年)のイベントが開催され、1469万人(2016年)の参加者が訪れ、その経済効果は数兆円にも上るとされている。

東京都では2020東京大会のIBC/MPCを設置するために、東京ビックサイトを拡張・整備し、西展示棟の南側には新たに、敷地面積約3平方メートルに、延床面積約6万8500平方メートル、展示場面積2万平方メートルの地上5階建ての「南展示棟」を、約228億円の整備費で建設し、2019年7月開業に開業した。広さ約2万平方メートルの展示ホール(5000平方メートル×4ホール)や会議施設、立体駐車場(約350台)、事務所などが設けられる。

また東展示棟臨時駐車場に、総工費約100億円で、総床面積約2万平方メートル、展示面積約1万6000平方メートルの「東新展示棟」(仮設)を建設した。

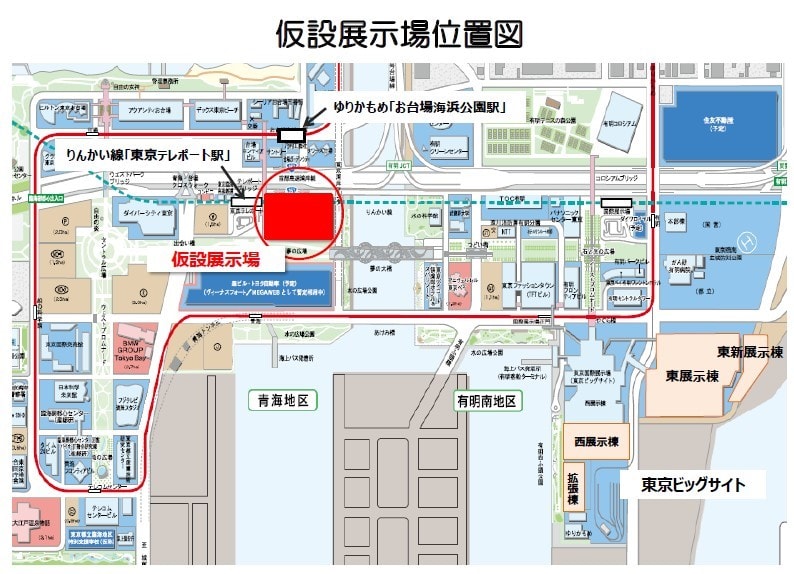

さらに、東京ビックサイトが国際放送センター(IBC)の整備で閉鎖される期間の緩和策として、りんかい線東京テレポート駅に隣接した広さ約2万3000平方メートルの「青海展示棟」(仮設)も建設し、2019年4月に開業させた。「青海展示棟」は大会開催後は取り壊される予定である。

この拡充工事で、東京ビックサイトは、本館の「会議棟」、「西展示棟」、「東展示棟」、「東新展示棟」、「南展示棟」、青海地区の「青海展示棟」の6つの展示棟、合わせて約14万平方メートルの展示会場を運営するまさに日本を代表する見本市会場となった。

しかし、そのほとんどが肝心の五輪開催直前や開催期間中には使用できないという深刻な問題を抱えていることには変わりない。

出典 東京ビックサイト

迷走 東京ビックサイトの整備計画 当初は競技会場でも利用

2020東京五輪大会の立候補ファイルの当初計画では、東京ビックサイトは、競技会場としても利用することになっており、「東展示棟」の約半分の3ホール、合わせて約2万6000平方メートルは、レスリングやフェンシング、テコンドーの競技場として利用する予定だった。

国際放送センター(IBC)は「東展示棟」の残りの3ホール(約2万6000平方メートル)と「西展示場」(4ホール 約2万9000平方メートル)、それに「東展示棟」脇に新設する「東新展示場」(約1万6000平方メートル)を利用して、施設整備をする計画だった。

MPCは、新設する「南展示棟」に設置する予定で、高速・大容量の光ファイバーや高密度WiFiを整備して、1階、2階にはプレス・ワーキング・エリア、3階には約1000席の会見室などを、約3万㎡のスペースを使用して設ける。東京都は総工費約228億円を投入して、「南展示棟」を「西展示場」の駐車場スペースに建設する。

また「西展示場」には、IBC/MPC共通施設として共用サービスエリアが設けられ、インフォメーションデスク、ツーリスト・サービス、ショッピング・アーケード、コンビニ、カフェ、銀行、郵便局等が設置され、メディアに対して24時間体制で幅広サービスを提供する計画だ。IBC/MPCの事務局スペースも「西展示場」に設けられる。

しかしその後、IBCの設営・運営の責任を持つOBS(Olympic Broadcasting Service)から、当初計画のIBCのスペースでは手狭だとの指摘を受けたため、大会組織委は東京ビックサイトに整備予定のレスリングやフェンシング、テコンドーの競技場を幕張メッセ(千葉市)に移し、「東展示場」の6ホール、約5万2000平方メートルはすべてIBCで使用することに変更した。

IBC設置計画の変更に伴い、「西展示場」に設置予定のIBCスペースが空き、新設の「南展示場」に設置される予定のMPCが、「西展示場」に設置されることになった。

IBC/MPC共通施設の会見室は「会議棟」に移行させた。

この結果、新設する「南展示棟」は大会開催時のメディア施設設置スペースから除外され、東京都は、「南展示場」の建設費、約228億円を五輪施設整備予算から削除し、五輪予算を圧縮したとした。しかし、建設されるには変わりがないので「見せかけ」の五輪予算圧縮である。

東京都では、「南展示棟」を2019年6月に前倒して完成させ、IBC/MPC施設整備工事開始に伴って閉鎖されるまでの2020年3月までの9か月は、展示場スペースとして利用可能にすることで、展示関連企業に配慮をした。

こうして約228億円かけて新設される「南展示場」は、2020年東京大会のメディア施設としては使用しないことが決まったが、一体、なんのために「南展示棟」建設したのかという疑問が生じる。東京都では、五輪終了後は「南展示場」は国際会議や展示場施設として使用するので、東京ビックサイトの展示場機能の拡充につながる必要な投資だとしている。しかし、最も肝要な東京大会開催期間中は、空いている「南展示場」はセキュリティ上の理由で閉鎖されるので、展示会などイベント開催はまったく利用できない。なんともちぐはぐな対応である。

東京ビックサイトに建設される「南展示棟(増築棟)」の完成予想図 出典 実施段階環境影響評価書案

東京ビックサイトに建設される「南展示棟(増築棟)」の配置図 出典 実施段階環境影響評価書案

一方、東京ビックサイトでは、東展示棟脇の臨時駐車場に、総工費約100億円で、総床面積約2万平方メートル、展示面積約1万6000平方メートルの「東新展示棟」(仮設)の建設した。「東新展示棟」は、メディア用施設が設置され、五輪開催中は、IBC/MPCのスペースとして占有される。

「東新展示棟」の建設は、五輪開催後に予定している老朽化に伴う東京ビックサイト全体の大規模修繕で、展示会場の利用が大幅に制限されることが見込まれることなどから、展示会開催への影響を最小限に抑えるという狙いも込められていた。

「東新展示棟」は2017年10月に完成し、2019年4月までのIBC設置の準備工事が始まるまでの期間は展示場として稼働させる。五輪大会期間中は展示場としては使用できないが、五輪終了後は、東京ビックサイト全体の老朽化改修工事伴う措置として、10年間程度展示場として使用して、その後は取り壊す計画である。

東新展示棟」完成予想図 出典 東京ビックサイト

東京都では、東京ビックサイトが五輪大会のIBC/MPC施設が整備されることに伴い、長期間に渡って見本市会場として利用できなくなることで、展示会関連企業が被る影響を緩和させるために、りんかい線東京テレポートに隣接する都有地に、展示場面積約2万3000平方メートルの「青海展示棟」を建設することを決めた。

「青海展示棟」は、展示場面積約1万3000平方メートルのホールを2つ備え、各種の見本市、展示会が開催できる。東京ビックサイトからは、約1キロメートルほど離れているが、参加者の便をはかるために、東京ビックサイトから無料シャトルバスが運行される。

2019年4月に開業し、2020年11月に取り壊される仮設展示場である。

但し、肝心の五輪大会開催中は、大会組織委員会が、五輪のスポンサー企業などのイベントスペース、「パートナーショーケーシングエリア」として利用することになっているので、一般の展示会・見本市は開催できない。

展示会関連団体は、2020年11月以降の存続を求めてる。

青海展示棟 筆者撮影

猛反発した展示会関係者 東京ビッグサイトの利用計画公表

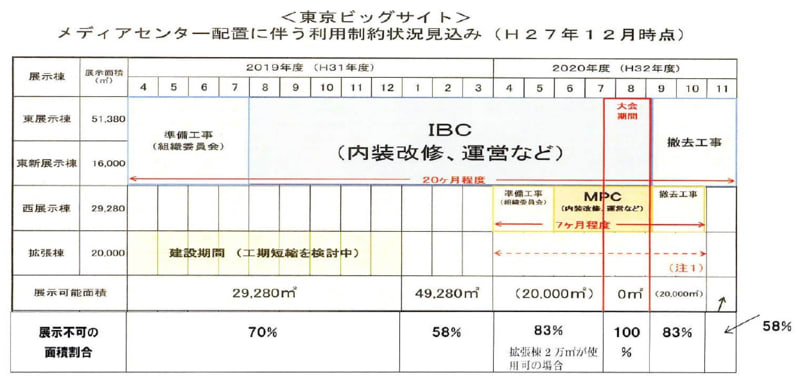

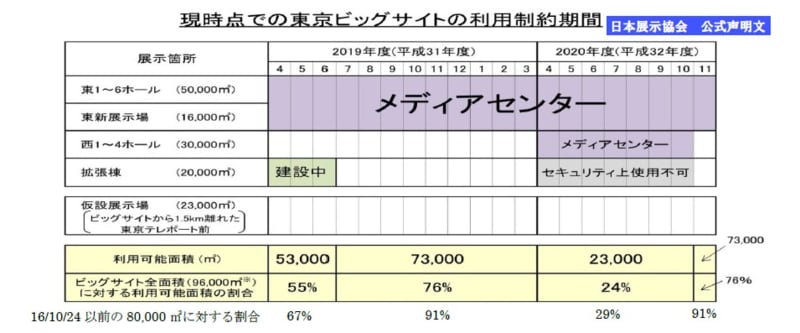

2015年10月22日、東京都と東京ビックサイトは,、展示会主催者などを対象に説明会を開催し、東京オリンピックのメディア施設(IBC/IMC)の設置に伴い、2019年4月から2020年11月までの1年8か月の期間、ほとんどすべての展示場が閉鎖され、展示会場や見本市として使用することは不可能になることを明らかにした。当初予定より更に長期期間、“閉鎖”される懸念が現実化した。

また既設の「西展示棟」と新設する「拡張棟」は、2020年4月~10月の7か月間が使用不可能になるとし、さらに「西展示棟」は「南展示棟(拡張棟)」の工事に伴い、2017年4月~2018年3月の一年間、使用不可となることも明らかにした。

これに対し、展示会の主催団体、「日本展示会協会」は、「2020年東京オリンピックのメディア施設に、東京ビックサイトが20か月間使用されため、ほぼ展示会が中止になると懸念されている。展示会は出展者、特に中小企業にとって不可欠な営業の場、倒産などの大きな社会問題となる前に解決策を提案する」として、メディア施設を東京ビックサイトの隣接地に新たに建設するという提案を含めた要望書を、11月17日に東京オリンピック・パラリンピック担当大臣に提出した。

東京都オリンピック・パラリンピック準備局

日本展示協会資料

日本展示協会資料

2015年11月17日、舛添知事は記者会見で、レスリングやフェンシング、テコンドーの競技場が幕張メッセに移されたことで、IBC/MPCの配置計画を見直して、IBCの設置は東展示場のみとし、MPCは西展示場に設置し、新設する「南展示場(増築棟)」は、MPCでは使用しないという方針を明らかにした。展示場開催への影響を少しでもに抑える措置と思われる。

しかし、まったく論外の対応である。最も肝心の2020年4月から10月までの五輪開催期間は、セキュリティ上の理由で、一般参加者が出入りができず、新設する「南展示場(増築棟)」は、展示会では使用できないのである。

当初計画ではMPCとして使用するために約228億円もかけて建設したのに、MPCとして使用しないのであればなんともムダな整備計画だろう。 一体、五輪開催期間中は、床面積6万8500平方メートル、5階建ての「拡張棟」を何に利用するのだろうか、未だに明らかにされていない。

仮に228億円を使って、東京ビックサイトの敷地外に展示場スペースを整備したら、五輪期間中の展示場問題は避けられたであろう。

もっとも「拡張棟」は、五輪後は展示場や会議スペースで利用できるのでまったくムダになることはないが、なんともちぐはぐな計画だ。

IBC/MPC設置を巡る“混迷”が始まった。

東京都 修正利用計画公表

2015年11月20日、日本展示協会の要請を受けて、東京都は都議会で、東京ビッグサイトの修正利用計画を明らかにした。

▼ 2020東京オリンピック・パラリンピックの国際放送センター(IBC)を「東展示棟」(5万1380平方メートル)と、2018年夏に完成予定の東展示棟の東側に建設される「東新展示棟」(1万6000平方メートル)に設置し、2019年4月から2020年11月まで使用する。

▼「西展示棟」(2万9280平方メートル)と「会議棟」は、2020年4月から10月までメディアプレスセンター(MPC)として使用する。

▼ 2019年12月完成予定で、西展示棟の南側に「南展示棟(拡張棟)」(2万平方メートル)を新設する。完成後、展示場として使用する。しかし、東京大会開催時にはMPCとしては使用しないことになり、東京都は建設費の228億円を五輪関連予算から除外した。しかし、2020年4月から10月まではMPCのセキュリティエリア内に入るため一般の利用客向けの展示場としての利用は不可。大会終了後は展示場として利用される。

この結果、展示場として利用可能なスペースは、2019年4~12月は「西展示棟」(2万9280平方メートル 従来の約30%)のみで、2020年1~3月は「西展示棟」と「南展示棟」(合計4万9280平方メートル 従来の約42%)であるとした。2020年4月~10月の五輪準備・開催期間中はすべてが利用できないとした。

ちなみに東京ビックサイトの現状の展示場面積は、拡張工事前では東展示棟と西展示棟は合わせて8万660平方メートル、「東新展示棟」と「南展示棟」の整備後は11万6660平方メートルとだされている。

日本展示協会資料

「仮設展示場」を新たに整備 変更案提示

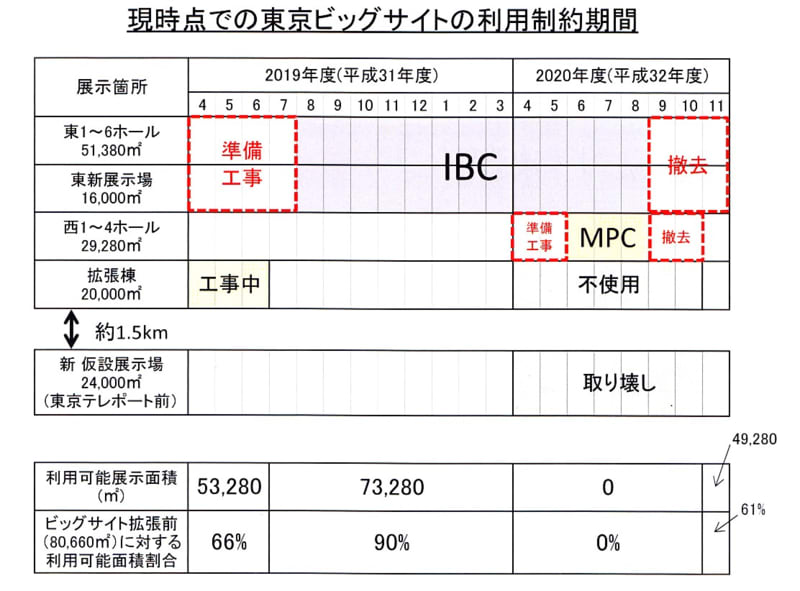

2016年2月23日に、東京は東京都議会で、「仮設展示場」(青海展示棟)を整備するなど変更案を明らかにした。

▼ 「南展示棟(増築棟)」の竣工時期を、2019年12月末から6月に6カ月間前倒し、6月末とする。

▼ りんかい線東京テレポート駅付近の都有地に「仮設展示場」(青海展示棟)(約2万4000平方メートル)を建設し、2019年4月から2020年3月までの1年間、開設する。その後は取り壊す予定。

この変更案で、利用可能な展示場スペースは、2019年4~6月が5万3280平方メートル(66%)、2019年7月~2020年3月が7万3280平方メートル(90%)に増加し、2019年から2年連続で東京ビッグサイトがほとんど利用できないという状況は大幅に改善された。

「青海展示棟(仮設展示棟)」が2020年4月以降は取り壊される理由は、セキュリティ上の理由や大会関係者の資材置き場や要員の待機場所、駐車場などのスペースとして組織委員会が確保するからだと推測されている。仮設展示場の建設費用は全額都が負担し、予算は具体的にどのようなに設備するか決定した上で算出するとして明らかにしていない。

東京都資料

最大の問題点は、海外から東京が最も注目を浴びて、訪日客が多い、五輪直前や開催期間中に利用可能な展示場スペースがまったくないという点である。「仮設展示場」は最も肝心な五輪開催前に取り壊す計画だのだ。唖然である。

2兆円から3兆円という巨額の開催経費を使って開催する東京五輪大会は、単にスポーツ・イベントとしてとらえるのではなく世界に向かって日本の先端技術や伝統文化を発信するショールームにすることが肝要だろう。そのためのツールとして展示会やエキジビションは重要だろう。

仮設展示場の開設期間延長へ

東京都は、りんかい線東京テレポート駅付近の都有地に建設する「仮設展示場」(青海展示棟)(2万3千平方メートル これまでの2万4千平方メートルを変更)の開設期間を、これまでの2019年4月から2020年3月までの1年間から8か月延長して、2020年11月までとすると発表した。

これで開催直前や直後の展示場スペース、2万3千平方メートルがようやく確保できることになったが、東京ビックサイトの展示場スペースのわずか約20%に過ぎない。

しかし、五輪開催期間は五輪関連イベントで使用され、一般の展示会は開催できなことには変わりない。

日本展示協会資料

小池都知事に展示場問題について陳情

2017年1月20日、日本展示協会は、小池都知事に、東京ビックサイトにメディア施設が設置されると、このままでは、約3万8千社の出展企業、特に中小企業が出展できなくなり、約1兆2千億円の売り上げを失うとし、「全ての展示会が例年通り同じ規模で開催できるようにして欲しい」と、問題の解決を求める署名8万通を渡した。

解決策の提言として、東京ビックサイトと同規模程度の仮設展示場(約8万平方メートル)を首都圏に建設するというプランを明らかにした。

築地市場跡や羽田空港近辺、横浜みなとみらいや幕張メッセなどに用地を確保できれば、100億円以下で、2年以内の建設することは可能で、展示会業界など国内外の様々な企業が資金を拠出することも可能だとした。

また新たな提案として豊洲市場に五輪終了後まで、メディア施設として利用するというアイデアも明らかにした。

高濃度汚染物質が検出され、築地市場を豊洲市場に移転するのが果たして適切なのかという議論も出ている中で、まったく現実味のないとは言えなくなったのではなかろうか。これだけ環境面で激しくイメージ・ダウンした豊洲市場が、“築地”のようなブランドイメージを獲得できるのだろうか? 敷地面積、ロケーションなどは抜群の条件で、コンベンション・センターやアミューズメント・センターへの転用もあながち悪いアイデアではない。

日本展示協会 記者会見 2017年1月26日

北京五輪、ロンドン五輪、リオデジャネイロ五輪のIBC/MPCは新設

2018北京五輪では、オ リンピック・パークが建設され、その中に 有名なオリンピック・スタジアム“鳥の巣” や水泳競技場、体操競技場、そしてIBC/ MPCを設営するために巨大なコンベンショ ン・センターを新たに建設した。本館は、総 床面積約22万平方メートル、長さ約400 メートルの巨大な建物で、この中にIBC/ MPCが設置された。

五輪開催後は、 展示ホール、国際会議場、国際ホテルを備えた最新鋭の統合エキジビション施設「国家会議中心」(China National Convention Center)に生まれ変わり、北京の新たな拠点になっている。

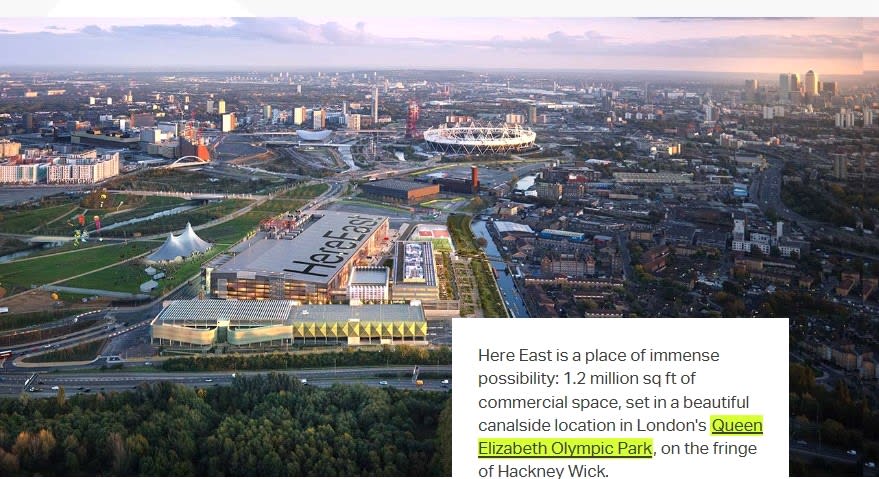

2012ロンドン五輪のIBC/MPCは、ロンドン東部に建設されたオリンピック・ パーク内に新築された。IBCの建物は 総床面積6万平方メートル、ジャンボジェッ ト機5機が格納可能な広さだ。さらにMPCやケータリング・ブリッジ(プレス用レストラン[仮設])など、合計約10万平方メートルのメディア施設が整備された。

大会終了後、IBCとMPCは改装され、ロンドン の最先端のデジタル・メディア拠点として 生まれ変わった。BTスポーツ(衛星 放送局)のスタジオや大学、研究・研修施 設、イノベーション・インキュベーション企 業支援エリアなどが設けられている。

2016リオデジャネイロ五輪のIBC/ MPCも、オリンピック・パーク内に新設された。IBCが約8万5000平方メートル、 MPCが約2万7000平方メートルの建物である。

五輪開催後は、民間企 業が管理・運営を請け負い、展示ホール、 イベント会場などの商業施設として利用する計画だ。

こうした事例でも明らかなように、IBC/MPCは五 輪後の展開も視野に入れた上で新たに建設して、五輪のレガシー(遺産)にしているのである。

(2012年ロンドン五輪の“Media Complex” ロンドン・オリンピック・パーク 出典 London Olympic OCOG)

London Olympic IBC/MPC 出典 London Olympic OCOG

Here East 後方に見えるのがオリンピック・スタジアム Here Eastホームページ

五輪開催に伴って、世界から日本や東京が注目を浴びる。日本の先端技術や伝統文化を発信するショールームにすることが恰好の機会で、大きな“ビジネスチャンス”でもある。その重要なツールとして、展示会、関連イベントは極めて重要だ。

日本が誇る最先端技術、IoT、AI、自動走行自動車、ロボット、それを支える第五世代移動通信5G、そして超高精細映像技術4K8KやAR/VRは、次世代の日本の命運が委ねられているといっても過言ではない。

また、コミケ、アニメ、ゲーム、音楽などの新たな日本文化を発信する絶好のチャンスでもある。

五輪開催経費は総額では「約3兆円」超の巨額の費用が使われるのである。東京五輪を単に「スポーツの祭典」と見なして欲しくない。

世界の主要都市は、都市の競争力、ひいては国の競争力向上につなげる成長戦略として「MICE」を重視している。

「MICE」とは、企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(インセンティブ旅行)(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字をとったものである。

しかし、東京は大型の展示場やコンベンション施設が不足して、すでに飽和状態、海外諸国に比べて遅れをとっていると指摘されている。五輪開催と有機的に結び付けて、首都圏に大型の展示ホール、国際会議場、国際ホテルなどを備えた統合型のコンベンション施設の整備に取り組むべきだろう。

日本は、確実に少子高齢化社会に突入する。東京五輪の開催を、50年後100年後の日本を見据えた成長戦略を構築する上で、“絶好の機会”とする視点が欲しい。道路・鉄道建設や競技場整備などの“箱もの”主義の発想では、次世代の展望はまったく描けない。

1964年の東京五輪大会の“レガシー(未来への遺産)”は、東海道新幹線、首都高速道路、地下鉄日比谷線、そしてカラーテレビだとされている。

東海道新幹線は、いうまでもなく、日本列島の大動脈となり、日本の高度成長の牽引車となった。

カラーテレビ”は、その後のHD、4K、8Kの開発で世界の主導権を握り、放送・エレクトロニクス産業の分野で、日本が世界のトップを疾走するきっかけとなった。

2020年東京五輪大会の“レガシー(未来への遺産)”として、一体、何を残そうとしているのだろうか。

月刊ニューメディア 2016年1月号加筆

2018年12月1日 改訂

Copyright (C) 2018 IMSSR

******************************************************

廣谷 徹

Toru Hiroya

国際メディアサービスシステム研究所

代表

International Media Service System Research Institute

(IMSSR)

President

E-mail thiroya@r03.itscom.net / imssr@a09.itscom.net

URL http://blog.goo.ne.jp/imssr_media_2015

******************************************************