5月3日、息子に誘われ、ハイキングに行ってきました。

息子からは十国峠山頂までケーブルカーで登り

山頂から歩くコースの中に、シニア向けの楽々歩けそうな

コースがあるので、そちらを勧められましたが

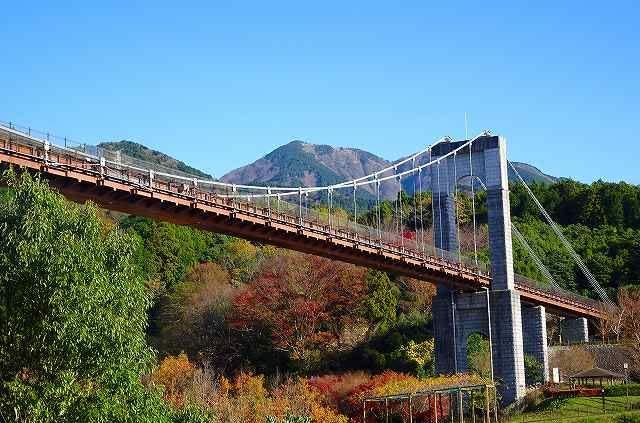

今回は富士山の眺望が良いことで知られている

山梨県・山中湖の北側にある大平山(標高1295m)にしました。

なぜなら、こちらも、山中湖自体が標高が高いので(標高985m)

高尾山に登るより簡単かもしれないと思ったからです。

ゴールデンウィークで高速が渋滞するかもしれないからと

5時に迎えに来るとのこと。

前夜は大平山の下調べをしたり、簡単なお弁当も作ったので、

ベットに入ったのは12時半でしたが、何を着て行こうとか、

どうでも良いことが頭をよぎり、正味2時間位しか眠れませんでした。

車の中で寝れば良いと思ったのですが、久しぶりの息子との会話は楽しく、

ずっとお喋り、結局車の中でも眠れませんでしたが、

この日までは、けっこう元気でした。

東名(車中)から:雲一つない富士山にワクワク

前に見える山は、以前ハイキングした大野山あたり?

御殿場インターを下りると、富士山が大きく見えます。

近くの東名インターに入ったのは5時16分。

御殿場インターには5時57分。

須走インターには6時19分。

籠坂トンネルを通り、山中湖インターには7時15分。

山中湖の長池親水公園の無料駐車場に着いたのは6時34分でした。

壮大な富士が目の前に!

絶景の逆さ富士

白鳥がものすごい速さで湖畔に向かって泳いで来るので

追いかけてみると、餌が目当てでした。

すっかり人になついているようでした。

緑色の頭が美しいマガモ

20分位湖畔でのんびりとし、7時頃、大平山に向かいました。

息子はトレイルランをするので別行動です。

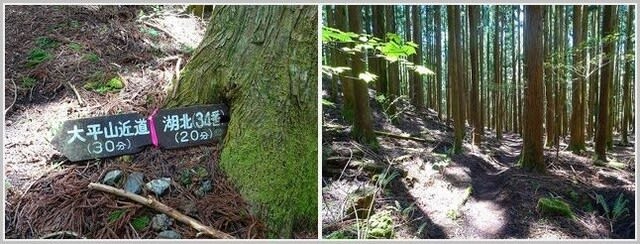

私がネットで調べた最短ルートは、駐車場から富士山を背に10分ほど歩き、

道路の左側の「34番」を入り、登山口を経て、

そこから1時間ぐらいで山頂に辿り着くというルートでした。

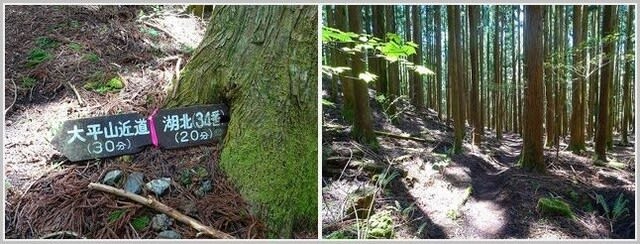

「34番」に向かい歩いている途中、案内板があったので見ると、

私が調べたルートでは登山道が途中で途切れていると

慎重な夫が言い始めたので、駐車場まで戻り(約20分のロス)、

クジラの形をした湖の頭辺りの、赤いラインを右折して

黄色の点線を歩くコース(私が計画した下山予定のコース)に変更しました。

ヤドリギ

樹木の枝や幹に寄生して、水分、栄養分をもらって

成長する常緑の多年生植物で、緑色の丸い鳥の巣のような形をしています。

幸福や長寿、再生のシンボルと言われているとのこと。

歩くルートは変わりましたが、ヤドリギを見ることが出来てラッキーでした。

大平山ハイキングコース入口。

山中湖畔別荘地の中ををしばらく歩きます。

別荘の管理棟までは舗装道路。

スミレは至る所に咲いていましたが、

一番多く咲いていたのがタチツボスミレ(立坪菫)でした。

紫や白の小さいスミレもありましたが、正確な名前はわかりません。

マムシグサ(蝮草)

キケマン(黄華鬘)

管理棟を過ぎると、豪雨で道が流されたような、歩きにくい山道に入ります。

タチツボスミレ(立坪菫)とムラサキケマン(紫華鬘)

ムラサキケマンは我が家の近くでもたくさん咲いています。

山中湖花の都公園分岐から先は丸太の階段になりました。

階段を登りきると長池山に到着。

ヒトリシズカ (一人静) でしょうか。

まだ開き切っていませんがブラシ状の花がユニークですね。

長池山(標高1178m)

長池山山頂からの富士山展望

山頂部に雲がかかっていました。

山中湖でゆっくりと富士山を見ておいて良かった。

長池山を過ぎると開けた草原のある山道に出ました。

秋にはススキの穂が揺れていたのでしょうね。

しばらく歩いて行くと、先に走っていた息子が足を痛め

戻ってきました。車の中で待つとのこと。

ボケは地を這うようなボケから木立性のボケまでどこにでも生えていました。

花色はすべての朱色でしたが、

これは日本の在来種・クサボケ(草木瓜)なのでしょうか。

飯盛山(標高1191m)

15分間のおやつ(ドーナツ2個づつ)タイム

飯盛山山頂からの富士山展望

長池山山頂からの眺めとほぼ同じ。

キアゲハ

ツルキンバイ

大平山まで長い階段を歩き続けます。

大好きなハルリンドウ(春竜胆)

階段の登りきると黄色いお花がフェンスの囲いの中に…。

急いで近づくと、タンポポの群れでした。

2分ほど歩くと頂上に到着。

頂上には東屋とベンチ、それとNHKのアンテナ施設がありました。

ここに着くまで、3組5名の人としかお会いしませんでしたが、

山頂には想像したより多くの人が休んでいました。

多分、石割山の方から縦走してきたのでしょう。

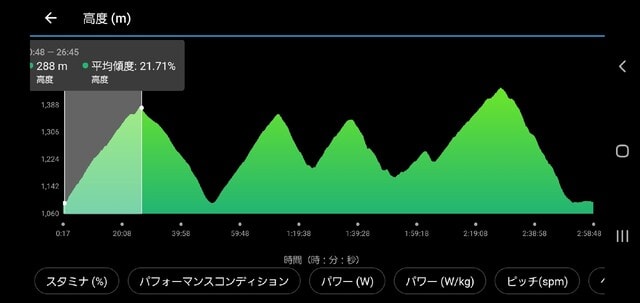

時計を見ると9時45分(歩き始めてから2時間45分)

歩くコースを変えて20分ロスしたり、何度も立ち止まって花の写真を撮ったり

飯盛山で15分休んだりしてこの時間ですから、

普通に山歩きをする人だったら1時間半もかからず到着するでしょう。

山頂は展望が良く、富士山は少ししか見えませんでしたが、

南アルプスが良く見えました。

「長池親水公園の駐車場はあの辺りかしら?」

ベンチに腰掛けて休んでいると、息子が反対方向から登ってきました。

足の痛みが少し引いたので、私が計画していた「34番」から登ってきたそうです。

ピストンで下りるつもりでいたので、あの長い階段を歩くことなく

下りられるのは、とても嬉しく、息子に会えて感謝感激でした。

山頂では25分休憩を取りました。

さぁ、下山です。

広々としています。

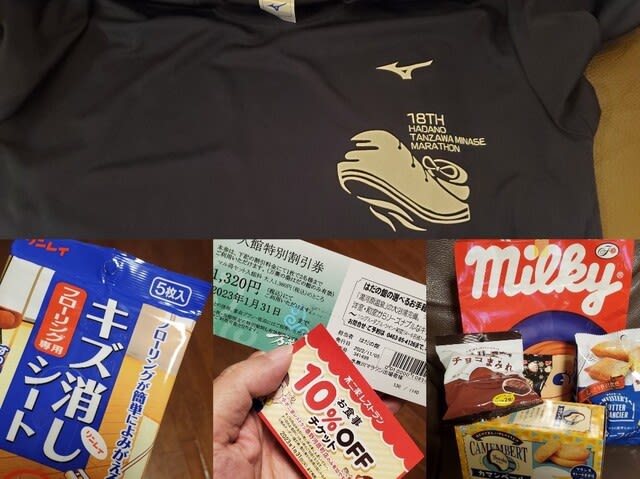

息子は過去3回、「忍野高原トレイルレース」に出場し

この辺を走ったことがあるそうです。

そのうち2回は私達も応援がてら同行し、

付近を歩いたり、杓子山登山もしました。

コロナ禍で2年中止だったので、今年に期待したのだそうですが

最近になって中止が決定したそうです。

2017年6月4日(日)「富士忍野高原トレイルレース・ショートコースを歩いてみました」

2018年6月3日(日)「高座山~杓子山・最高の富士山」

高座山~杓子山に咲いていた草花

途中右折し枯れたススキの中を下ります。

桜がたくさん植えられていました。

まだ小木ですが、何年かしたら、このコースもメインになり、

案内板にルートも表示されるようになるかもしれません。

眺望が良いのもこの辺まで。

ピンクのリボンを目印に落葉樹の森を抜け、

杉(檜かな)の林を抜けると「湖北34番」はもうすぐです。

見事なヤマブキ

11時15分、山中湖に着きました。

朝、引き返した地点は目と鼻の先でした。

お花はそろそろ終わりそうですが紅白の枝垂れ桃

こちらも終わりかけのウコンザクラ

ドウダンツツジも咲いていました。

ゴールデンウィークはどこのお食事処も混雑すると思ったので

簡単なあり合わせ弁当を作りました。

この他、ジャムサンドやウィンナ入りのホットドッグ、

家にあるお菓子やチーズなど車に積み込めるだけ積み込んだので、

食べきれませんでした。

カーナビで道路状況を検索すると東名も中央高速も渋滞しているので

山中湖から相模原市まで、道志川沿いに走っている

国道413号「道志みち」をすすめられました。

これがドンピシャで、少し混雑したのは、

山中湖からの「道志みち」入り口だけでした。

反対に山中湖方面に向かう道路は大渋滞。

オートバイやサイクリングの人も多かったので、息子は運転に

とても気を使ったのではないかと思いました。

あと2時間位出発が遅れたら、帰りの「道志みち」も渋滞していたかも。

登山の原則「早出早着」を守るのは必須ですね。

12時20分に長池親水公園の駐車場を出発、

途中一度コンビニに寄り、家に着いたのは2時頃、

高速道路を利用した朝とほぼ同じ時間でした。

ハイキングでの歩数は16370歩

一日の総歩数は17043歩でした。

千葉県鋸南町は、越前、淡路と並ぶ日本の三大水仙の産地で

千葉県鋸南町は、越前、淡路と並ぶ日本の三大水仙の産地で

をたっぷり浴びながらの散策です。

をたっぷり浴びながらの散策です。

パチリ

パチリ

コワッ

コワッ