都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

2019年7月に見たい展覧会【日本の素朴絵/ジュリアン・オピー/伊庭靖子】

6月に見た展示では、東京オペラシティアートギャラリーの「トム・サックス ティーセレモニー」、それにまだ感想がまとめられていないものの、国立新美術館の「クリスチャン・ボルタンスキー展」や、ちひろ美術館・東京の「ショーン・タンの世界展 どこでもないどこかへ」が印象に残りました。

7月も多くの展覧会がスタートします。それでは気になる展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「華めく洋食器 大倉陶園100年の歴史と文化」 渋谷区立松濤美術館(~7/28)

・「生誕125年記念 速水御舟」 山種美術館(~8/4)

・「遊びの流儀 遊楽図の系譜」 サントリー美術館(~8/18)

・「メスキータ」 東京ステーションギャラリー(~8/18)

・「唐三彩 ―シルクロードの至宝」 出光美術館(~8/25)

・「新収蔵浮世絵コレクション」 國學院大學博物館(~8/25)

・「没後60年 北大路魯山人 古典復興―現代陶芸をひらく」 千葉市美術館(7/2~8/25)

・「優しいほとけ・怖いほとけ」 根津美術館(7/25~8/25)

・「江戸のスポーツと東京オリンピック」江戸東京博物館(7/6~8/25)

・「食の器」 日本民藝館(~9/1)

・「高橋秀+藤田桜――素敵なふたり」 世田谷美術館(7/6~9/1)

・「日本の素朴絵」 三井記念美術館(7/6~9/1)

・「MAY I START?計良宏文の越境するヘアメイク」 埼玉県立近代美術館(7/6~9/1)

・「原三溪の美術 伝説の大コレクション」 横浜美術館(7/13~9/1)

・「太田喜二郎と藤井厚二-日本の光を追い求めた画家と建築家」 目黒区美術館(7/13~9/8)

・「特別展 三国志」 東京国立博物館(7/9~9/16)

・「没後50年 坂本繁二郎展」 練馬区立美術館(7/14~9/16)

・「国立西洋美術館開館60周年記念 松方コレクション展」 国立西洋美術館(~9/23)

・「モダン・ウーマン―フィンランド美術を彩った女性芸術家たち」 国立西洋美術館(~9/23)

・「マイセン動物園展」 パナソニック汐留美術館(7/6~9/23)

・「ジュリアン・オピー」 東京オペラシティアートギャラリー(7/10~9/23)

・「日本のよろい」 東京国立博物館(7/17〜9/23)

・「1933年の室内装飾 朝香宮邸をめぐる建築素材と人びと」 東京都写真美術館(7/20~9/23)

・「嶋田忠 野生の瞬間 華麗なる鳥の世界」 東京都写真美術館(7/23~9/23)

・「みんなのミュシャ」 Bunkamura ザ・ミュージアム(7/13~9/29)

・「みんなのレオ・レオーニ展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(7/13~9/29)

・「高畑勲展─日本のアニメーションに遺したもの」 東京国立近代美術館(7/2~10/6)

・「マリアノ・フォルチュニ 織りなすデザイン展」 三菱一号館美術館(7/6~10/6)

・「大竹伸朗 ビル景 1978-2019」 水戸芸術館(7/13~10/6)

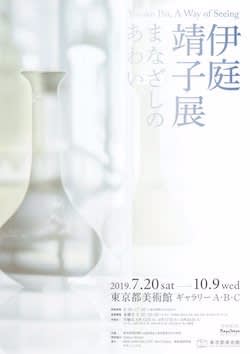

・「伊庭靖子展 まなざしのあわい」 東京都美術館(7/20~10/9)

・「恐竜博2019」 国立科学博物館(7/13~10/14)

・「あそびのじかん」 東京都現代美術館(7/20~10/20)

・「塩田千春展:魂がふるえる」 森美術館(~10/27)

・「虫展 デザインのお手本」21_21 DESIGN SIGHT(7/19~11/4)

ギャラリー

・「αMプロジェクト2019『東京計画2019』 vol.2 風間サチコ」 ギャラリーαM(~7/13)

・「第13回 shiseido art egg 今村文展」 資生堂ギャラリー (7/5~7/28)

・「水野里奈 思わず、たち止まざるをえない。」 ポーラ ミュージアム アネックス(7/12~7/28)

・「岡田裕子展 ダブル・フューチャー」 ミヅマアートギャラリー(7/10~8/10)

・「田名網敬一の観光」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(7/5~8/21)

・「台所見聞録-人と暮らしの万華鏡」 LIXILギャラリー東京(~8/24)

・「アルフレド&イザベル・アキリザン展」 アートフロントギャラリー(~8/4)

・「宮島達男 Counting」 Akio Nagasawa Gallery Ginza(~8/31)

・「毛利悠子/David Horvitz 『summer rains』」 SCAI THE BATHHOUSE(7/19~9/7)

まずは日本美術です。「ゆるい、かわいい、たのしい」がキーワードでもあります。三井記念美術館にて「日本の素朴絵」が開催されます。

「日本の素朴絵」@三井記念美術館(7/6~9/1)

これはゆるくとぼけた「素朴絵」を多様に紹介するもので、お伽草子や奈良絵本などの絵巻に絵本、それに庶民向けの曼荼羅や大津絵、ひいては白隠や光琳、それに蕪村らの描いた作品が一堂に公開されます。また端的に絵画だけでなく、古くは埴輪から彫刻の神馬、または円空や木喰の仏像などの立体も出展されます。

《おすすめ展覧会👼》7/6から三井記念美術館ではじまる「日本の素朴絵ーゆるい、かわいい、たのしい美術ー」おおらかなタッチの絵や彫刻は、じっと見てるとじわじわきます☺️笑日本美術ってこんな楽しみ方ができるんだ!と驚かされますよ💯https://t.co/XM1zJP9p1j

— 「OBIKAKE」公式(美術館情報サイト) (@obikake) 2019年6月29日

この春には府中市美術館で「へそまがり日本美術展」が開かれ、徳川の将軍が描いた個性的な軸画にも話題が集まりました。近年、日本美術を「かわいい」などの観点から俯瞰する展示や著作も増えていますが、今回の「素朴絵」も注目されるかもしれません。

日本の美術館としては実に11年ぶりの個展です。イギリスの現代アーティスト、ジュリアン・オピーの展示が、東京オペラシティアートギャラリーではじまります。

Julian Opie / Walking in New York 1 / 2019

「ジュリアン・オピー」@東京オペラシティアートギャラリー(7/10~9/23)

人物や風景などを単純化させて表現するオピーの作品は、絵画や立体だけでなく、映像でも人気を集めてきました。例えば東京では国立近代美術館の常設展示に、日本の風景を液晶ディスプレイに表した「日本八景」が公開されていて、日々、来館者の目を楽しませて来ました。

展覧会「ジュリアン・オピー」東京で、点と線で表現される生き生きとした人物や風景 - https://t.co/RR9li8xGt7 pic.twitter.com/mPQvpm53tI

— Fashion Press (@fashionpressnet) 2019年5月18日

そのオピーは、近年、人を側面から捉えたポートレートにおいて、より簡略化した作品を制作するようになったそうです。振り返れば2008年の水戸芸術館の個展では、芝生広場にもオブジェを設置し、美術館の内外の空間を効果的に用いた展示を行っていました。それから11年、オピーの今の世界を知るための絶好の機会となりそうです。

新たな試みとして映像の作品も初めて発表されます。日本の美術家、伊庭靖子の個展が、東京都美術館で行われます。

「伊庭靖子展 まなざしのあわい」@東京都美術館(7/20~10/9)

自ら撮影した写真を絵画を描く伊庭は、かねてよりリネンや器などのモチーフを、独特な清潔感のある光や空間に包み込むかのように表現してきました。そして今回の個展に際しては、約3年余り時間をかけ、絵画、版画、そして映像を制作を行いました。

【イベント情報】7/20(土)開幕の「#伊庭靖子展 まなざしのあわい Yasuko Iba, A Way of Seeing」の特設サイトに、イベント情報が掲載されました。作家自身によるアーティスト・トークをはじめ、美術評論家の清水穣氏を迎えての対談など関連プログラムも充実しています。 https://t.co/N1zuL1U1yX pic.twitter.com/Fz5BjWz2wX

— 東京都美術館 (@tobikan_jp) 2019年5月29日

なお美術館としては、2009年の「伊庭靖子―まばゆさの在処」(神奈川県立近代美術館)以来10年ぶり、また東京の美術館としては意外にも初めての個展でもあります。

少し遅くなりましたが、それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

2019年6月に見たい展覧会【夢のCHITABASHI(ちたばし)美術館/マンモス/メスキータ】

5月に見た展覧会の中では、まだ感想をまとめられていませんが、DIC川村記念美術館の「ジョセフ・コーネル コラージュ&モンタージュ」展が一番印象に残りました。いわゆる箱の作品で知られるコーネルですが、それ以外の平面コラージュや、知られざる映像も公開していて、相互に響きあうコーネルの創作を検証していました。漠然と箱のイメージのあったコーネルでしたが、初めて芸術家の全体像を知ったような気がしました。

6月も興味深い展覧会が少なくありません。いつものようにリストアップしてみました。

展覧会

・「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」 東京ステーションギャラリー(~6/16)

・「江戸の街道をゆく~将軍と姫君の旅路」 江戸東京博物館(~6/16)

・「鎌倉禅林の美 円覚寺の至宝」 三井記念美術館(~6/23)

・「板橋区美×千葉市美 日本美術コレクション展 ―夢のCHITABASHI美術館」 千葉市美術館(~6/23)

・「ユーモアてん。/SENSE OF HUMOR」 21_21 DESIGN SIGHT(~6/30)

・「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~6/30)

・「デザインの(居)場所」 東京国立近代美術館工芸館(~6/30)

・「キスリング展 エコール・ド・パリの夢」 東京都庭園美術館(~7/7)

・「棟方志功展」 府中市美術館(~7/7)

・「はじめての古美術鑑賞 絵画のテーマ」 根津美術館(~7/7)

・「ゆかた 浴衣 YUKATA―すずしさのデザイン、いまむかし」 泉屋博古館分館(~7/7)

・「宮本隆司 いまだ見えざるところ」 東京都写真美術館(~7/15)

・「ショーン・タンの世界展 どこでもないどこかへ」 ちひろ美術館・東京(~7/28)

・「華めく洋食器 大倉陶園100年の歴史と文化」 渋谷区立松濤美術館(6/8~7/28)

・「生誕125年記念 速水御舟」 山種美術館(6/8~8/4)

・「遊びの流儀 遊楽図の系譜」 サントリー美術館(6/26~8/18)

・「メスキータ」 東京ステーションギャラリー(6/29~8/18)

・「唐三彩 ―シルクロードの至宝」 出光美術館(6/22~8/25)

・「新収蔵浮世絵コレクション」 國學院大學博物館(6/29~8/25)

・「クリスチャン・ボルタンスキー Lifetime」 国立新美術館(6/12~9/2)

・「国立西洋美術館開館60周年記念 松方コレクション展」 国立西洋美術館(6/11~9/23)

・「塩田千春展:魂がふるえる」 森美術館(6/20~10/27)

・「マンモス展」 日本科学未来館(6/7~11/4)

ギャラリー

・「大宮エリー Peace within you」 小山登美夫ギャラリー(~6/15)

・「熊谷亜莉沙|Single bed」 ギャラリー小柳(~6/22)

・「JAGDA新人賞展2019 赤沼夏希・岡崎智弘・小林一毅」 クリエイションギャラリーG8(~6/29)

・「大竹伸朗 1975-1989 」 Take Ninagawa(~6/29)

・「赤松音呂展 Meteon」 ミヅマアートギャラリー(~6/29)

・「Ryu Itadani ENJOY the VIEW」ポーラ ミュージアム アネックス(6/7~6/30)

・「STEP IN CHANEL –わたしがシャネルと出会ったら、」 CHANEL NEXUS HALL(6/22~7/4)

・「横尾忠則 B29と原郷-幼年期からウォーホールまで」 SCAI THE BATHHOUSE(~7/6)

・「Fermentation Tourism Nippon ~発酵から再発見する日本の旅」 渋谷ヒカリエd47 MUSEUM(~7/8)

・「αMプロジェクト2019『東京計画2019』 vol.2 風間サチコ」 ギャラリーαM(~7/13)

・「中山英之展 , and then」 TOTOギャラリー・間(~8/4)

・「台所見聞録-人と暮らしの万華鏡」 LIXILギャラリー東京(6/6~8/24)

・「アルフレド&イザベル・アキリザン展」 アートフロントギャラリー(6/19~8/4)

・「宮島達男 Counting」 Akio Nagasawa Gallery Ginza(〜8/31)

まずは日本美術です。まさに1度限りの夢のコラボ企画となるかもしれません。千葉市美術館で「板橋区美×千葉市美 日本美術コレクション展 ―夢のCHITABASHI(ちたばし)美術館」がはじまります。

「板橋区美×千葉市美 日本美術コレクション展 ―夢のCHITABASHI(ちたばし)美術館」@千葉市美術館(6/1~6/23)

これは千葉市美術館と、現在、改修工事のために休館中の板橋区立美術館の所蔵品を併せて紹介するもので、江戸の琳派から幕末明治の小原古邨までの計120点の作品が公開されます。もちろんこのような形でコレクションが展示されるのは初めてのことでもあります。

6/1〜23に開催する「板橋区美×千葉市美 日本美術コレクション展―夢のCHITABASHI美術館!?」展示作業は順調に進んでいます。ギョッとするほど大きな狩野典信《大黒図》は板橋区美のもの。横にどんな作品が並ぶか待ち構えているようです。たった23日間の展示ですのでご興味のある方はお早めに!#ちたばし pic.twitter.com/O2IR52QLRl

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) 2019年5月30日

「ちたばし」とは聞き慣れない言葉ではありますが、ともに古美術コレクションで定評のある美術館だけに、優品揃いの展覧会になることは間違いありません。

大胆な先行チラシのビジュアルも目を引きました。日本科学未来館にて「マンモス展」が開催されます。

「マンモス展」@日本科学未来館(6/7~11/4)

面積の40%が北極圏であるロシアのサハ共和国では、近年、永久凍土からマンモスなどの古生物の冷凍標本が次々と発掘されてきました。その成果を披露するのが「マンモス展」で、2005年の「愛・地球博」でも人気を博した「ユカギルマンモス」の頭部をはじめ、世界初公開の「ケナガマンモス」の鼻や「ユカギルバイソン」など数々の冷凍標本が、過去最大級のスケールで出展されます。

【ケナガマンモスの皮膚】こちらは、今回冷凍展示する、28,900年前のマンモスの皮膚です。2018年8月に「マンモス展」とロシア北東連邦大学の合同チームが合同で行なった発掘調査で発見されました。この皮膚を見る事で、マンモス特有の進化の過程がわかります。#マンモス展 #日本科学未来館 pic.twitter.com/gXWCXGEJZi

— 【公式】「マンモス展」ーその「生命」は蘇るのかー (@mammothten) 2019年5月26日

また近畿大学生物理工学部の「マンモス復活プロジェクト」の研究も紹介され、最先端の生命科学の在り方について考える内容にもなるそうです。「マンモス」と銘打った大規模展は必ずしも多くないだけに、この夏、恐竜展などと並んで、かなり注目を集めるかもしれません。

日本でも本格的な受容のきっかけとなるかもしれません。19世紀から20世紀にかけてのオランダで活動した、ミュエル・イェスルン・デ・メスキータの国内初の回顧展が、東京ステーションギャラリーにて行われます。

「メスキータ」@東京ステーションギャラリー(6/29~8/18)

1868年にユダヤ系の家庭の生まれたメスキータは、版画家や装飾美術のデザイナーとして活動し、木版画やドローイングを制作しつつ、雑誌の表紙や挿絵、染織のデザインなどを手がけました。また、美術学校の教師やアカデミーの教授も務め、エッシャーらの芸術家にも多様な影響を与えました。

しかし1940年、ナチスがオランダを占領すると、ユダヤ人であることから迫害を受け、ついに1944年、家族とともに拘束され、強制収容所で殺されてしまいます。ただ作品はエッシャーらの友人が保管し続け、近年はヨーロッパでカタログが刊行されるなど、改めて評価する機運が高まってきました。

チラシや画像からしても鮮烈なビジュアルです。「オランダの最も重要なグラフィック・アーティストの1人」とも称されるメスキータの世界を知る絶好の機会となるのではないでしょうか。

【展示替え中】森美術館は展示替えのため休館中です。次回展「塩田千春展:魂がふるえる」は、6月20日(木)より開催します!https://t.co/4VzDyYtJqF #塩田千春展魂がふるえる#塩田千春#森美術館 pic.twitter.com/dyqaJz9NH4

— Mori Art Museum 森美術館 (@mori_art_museum) 2019年5月28日

このほか、現代美術ファンとしては、大阪から巡回してくる「クリスチャン・ボルタンスキー Lifetime」(国立新美術館、6/12~9/2)や、作家の25年の集大成となる「塩田千春展:魂がふるえる」(森美術館、6/20~10/27)も見逃せない展覧会と言えるかもしれません。ともに早々に見に行きたいと思います。

それでは今月も宜しくお願いします。

2019年5月に見たい展覧会【ルート・ブリュック/キスリング/ショーン・タン】

年一番の行楽シーズンだけに、一部の展覧会で混雑に拍車がかかっています。都内では先日、開幕したばかりの「クリムト展」(東京都美術館)が早々に人気を集め、休日の昼間は入場待ちの列が20分程度発生しています。また会期当初こそ落ち着いていた「国宝 東寺」(東京国立博物館)も、30分ほどの待機列が生じるようになりました。またチケットの購入の待ち時間もあることから、事前にオンラインで購入しておくことをおすすめします。

このほか、「ムーミン展」(森アーツセンターギャラリー)も、GWに入り最大で50分待ちとなりました。おおむね夕方以降は列が解消する傾向があるので、20時までの夜間開館(火曜を除く)を利用するのも良いかもしれません。関西でもMIHO MUSEUMの「大徳寺龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋」が、連日、多くの方で賑わっているそうです。

今月にスタートする展覧会は必ずしも多くありません。一部で先月と重なりますが、5月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「六本木クロッシング2019展:つないでみる」 森美術館(~5/26)

・「福沢一郎展 このどうしようもない世界を笑いとばせ」 東京国立近代美術館(~5/26)

・「女・おんな・オンナ~浮世絵にみるおんなのくらし」 渋谷区立松濤美術館(~5/26)

・「花・Flower・華―四季を彩る」 山種美術館(~6/2)

・「サンダーソンアーカイヴ ウィリアム・モリスと英国の壁紙展」 そごう美術館(~6/2)

・「information or inspiration? 左脳と右脳でたのしむ日本の美」 サントリー美術館(~6/2)

・「世紀末ウィーンのグラフィック―デザインそして生活の刷新にむけて」 目黒区美術館(~6/9)

・「大哺乳類展2―みんなの生き残り作戦」 国立科学博物館(~6/16)

・「ジョゼフ・コーネル コラージュ&モンタージュ」 DIC川村記念美術館(~6/16)

・「ムーミン展 THE ART AND THE STORY」 森アーツセンターギャラリー(~6/16)

・「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」 東京ステーションギャラリー(~6/16)

・「江戸の街道をゆく~将軍と姫君の旅路」 江戸東京博物館(~6/16)

・「藝大コレクション展 2019(第2期)」 東京藝術大学大学美術館(5/14~6/16)

・「Meet the Collection ―アートと人と、美術館」 横浜美術館(~6/23)

・「鎌倉禅林の美 円覚寺の至宝」 三井記念美術館(~6/23)

・「トム・サックス ティーセレモニー」 東京オペラシティ アートギャラリー(~6/23)

・「ユーモアてん。/SENSE OF HUMOR」 21_21 DESIGN SIGHT(~6/30)

・「シャルル=フランソワ・ドービニー展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~6/30)

・「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~6/30)

・「キスリング展 エコール・ド・パリの夢」 東京都庭園美術館(~7/7)

・「棟方志功展」 府中市美術館(5/25~7/7)

・「はじめての古美術鑑賞 絵画のテーマ」 根津美術館(5/25~7/7)

・「ゆかた 浴衣 YUKATA―すずしさのデザイン、いまむかし」 泉屋博古館分館(5/28~7/7)

・「宮本隆司 いまだ見えざるところ」 東京都写真美術館(5/14~7/15)

・「ショーン・タンの世界展 どこでもないどこかへ」 ちひろ美術館・東京(5/11~7/28)

・「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」 国立新美術館(~8/5)

ギャラリー

・「イームズハウス:より良い暮らしを実現するデザイン」 ギャラリーA4(~5/30)

・「束芋 透明な歪み」 ポーラ ミュージアム アネックス(~6/2)

・「永坂 嘉光 写真展:空海 永坂嘉光の世界」 キヤノンギャラリーS(~6/3)

・「井上嗣也展 Beginnings」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(5/14~6/26)

・「AGDA新人賞展2019 赤沼夏希・岡崎智弘・小林一毅」 クリエイションギャラリーG8(5/28~6/29)

今月は日本初、或いは久しぶりに開催される回顧展に注目したいと思います。フィンランドの代表するアーティスト、ルート・ブリュックの展覧会、東京ステーションギャラリーにて行われています。

「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」@東京ステーションギャラリー(~6/16)

1942年にアラビア製陶所の専属アーティストとして活動したルート・ブリュックは、51年にミラノのトリエンナーレでグランプリを受賞すると、作風を変化させながら、数多くのセラミックやテキスタイルなどを制作してきました。

フィンランドの女性陶芸作家「ルート・ブリュック 蝶の奇跡」が明日4/27から東京ステーションギャラリーで開催!フィンランドで著名ながら日本ではほとんど知られていない彼女の作品約200点が集結。日本初の大規模展示に、本日の関係者内覧会でフィンたん感動のあまりブルブルhttps://t.co/zWESzIrYs2 pic.twitter.com/llPqqEdJxy

— 駐日フィンランド大使館 (@FinEmbTokyo) 2019年4月26日

今回の回顧展は、ヘルシンキのエスポー近代美術館で行われた生誕100周年記念展をベースにしたもので、ルート・ブリュック財団のコレクションを中心に、約180点の作品が出品されます。日本で網羅的に紹介されるのは初めてのことでもあります。

ポーランドに生まれ、パリでは「モンパルナスのプリンス」と称された画家、キスリングの展覧会が、東京都庭園美術館にて開催されています。

「キスリング展 エコール・ド・パリの夢」@東京都庭園美術館(~7/7)

【ニュース】エコール・ド・パリを代表する画家、キスリングを紹介 ── 東京都庭園美術館で「キスリング展」が開催中 https://t.co/N7KsvrNssw pic.twitter.com/B8WKtPHJy1

— インターネットミュージアム (@InternetMuseum) 2019年4月22日

日本でもエコール・ド・パリの画家として人気のあるキスリングですが、意外にも国内では12年ぶりとなる回顧展です。国内外のコレクション約60点にて、キスリングの画業を振り返ります。アール・デコ調の建物との調和も見どころになるかもしれません。

チラシのデザインも目を引くのではないでしょうか。オーストラリアの絵本作家、ショーン・タンの日本初の大規模な個展が、ちひろ美術館・東京で開かれます。

「ショーン・タンの世界展 どこでもないどこかへ」@ちひろ美術館・東京(5/11~7/28)

オーストラリアの大学で美術と英文学を修めたショーン・タンは、2006年に刊行したグラフィック・ノベル「アライバル」で国際漫画祭の最優秀賞を獲得するなどして人気を集め、近年では舞台監督や映画の分野でも多様に活動してきました。

[東京館]5月から開催する「ショーン・タンの世界展」のボランティア(地域参加者)を募集中!来館者と作品を「つなぐ」楽しみをいっしょに味わってみませんか?応募条件はこちらhttps://t.co/uSn4cZBFIEショーン・タン「火曜午後の読書会」 『遠い町から来た話』(河出書房新社)より 2004年 pic.twitter.com/XMBSSZUEC6

— ちひろ美術館(東京・安曇野)【公式】 (@ChihiroMuseum) 2019年4月12日

この個展では、最初期から新作までの絵本の原画と習作のほか、スケッチや映像、さらには立体作品を交え、作家の創造世界が一堂に紹介されます。また会期中には、館内に設置される再現アトリエに、タン本人からドローイングがリアルタイムで届けられるそうです。国内でショーン・タンの魅力に触れる、絶好の機会となるかもしれません。

GWも後半に差し掛かりました。海外を含め、遠出される方も多いかもしれませんが、私は近場の美術館などをいくつか見て回るつもりです。

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

2019年4月に見たい展覧会【クリムト/ドービニー/メアリー・エインズワース浮世絵コレクション】

【巡回情報】#クリムト展 は東京都美術館(@tobikan_jp)と豊田市美術館(@toyotashibi)の2会場で開催します✨豊田会場の開催概要とチケット情報を公式サイトにアップしました。詳細はこちら→ https://t.co/lEfrhUXWvl

— クリムト展@東京都美術館【公式】 (@klimt2019) 2019年3月25日

ウィーン・ミュージアムには、400点を超えるクリムトの素描が所蔵されています。ウィーン・モダン展では、クリムト初期から晩年に至るまでの素描をご紹介します。#ウィーンモダン展 #クリムト pic.twitter.com/RBMKeSsX8v

— ウィーン・モダン展 (@wienmodern2019) 2019年3月21日

2019年4月〜12月の展覧会スケジュールを公開しています。4月のメアリー・エインズワース浮世絵コレクション展は日本初公開!7月の魯山人展では同時代の作家・古陶磁を展示、11月には話題の現代美術チーム目méの美術館初展覧会を開催します。2019年もご注目ください!https://t.co/42OvMKGfqZ pic.twitter.com/mO4gDD1mC6

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) 2019年3月2日

【速報】

— 4月1日オープン!美術館情報サイト「OBIKAKE」公式 (@obikake) 2019年4月1日

お待たせいたしました!

お出かけ好きなアートファンのための美術館情報サイト「OBIKAKE」

ただいまをもって、プレオープンです!

これまでとこれからのアート好き集まれ〜🎈https://t.co/aqRm6hdyPg

2019年3月に見たい展覧会【へそまがり日本美術/東寺/百年の編み手たち】

先月に見た中では、江戸の奇想のオールスターの優品を集めた「奇想の系譜展」(東京都美術館)をはじめ、世界を巡る写真の魅力に引かれた「石川直樹展」(東京オペラシティアートギャラリー)、それに未完の建築を美術家にも着目して紹介した「インポッシブル・アーキテクチャー」(埼玉県立近代美術館)などが印象に残りました。

3月もたくさんの展覧会がスタートします。今月に見たいものをリストアップしてみました。

展覧会

・「闇に刻む光 アジアの木版画運動 1930s-2010s」 アーツ前橋(~3/24)

・「VOCA展2019 現代美術の展望」 上野の森美術館(3/14~3/30)

・「雨ニモマケズ(singing in the rain)」 BankART Station+R16スタジオ(3/1~3/24)

・「生誕130年記念 奥村土牛」 山種美術館(~3/31)

・「モダンデザインが結ぶ暮らしの夢」 高崎市美術館(~3/31)

・「ほとけをめぐる花の美術」 根津美術館(~3/31)

・「屏風をひらけば―神奈川県立歴史博物館所蔵の屏風絵」 神奈川県立歴史博物館(3/2~3/31)

・「岡上淑子 フォトコラージュ 沈黙の奇蹟」 東京都庭園美術館(~4/7)

・「太田の美術vol.2 生誕100年 飯塚小玕齋展―絵画から竹工芸の道へ」 太田市美術館・図書館(~4/7)

・「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 東京ステーションギャラリー(~4/14)

・「高野山金剛峯寺 襖絵完成記念 千住博展」 そごう美術館(3/2~4/14)

・「ラリック・エレガンス 宝飾とガラスのモダニティ」 練馬区立美術館(~4/21)

・「両陛下と文化交流―日本美を伝える」 東京国立博物館(3/5〜4/29)

・「The 備前―土と炎から生まれる造形美」 東京国立近代美術館工芸館(~5/6)

・「志賀理江子 ヒューマン・スプリング」 東京都写真美術館(3/5~5/6)

・「華ひらく皇室文化」 泉屋博古館分館(3/16~5/10)

・「春の江戸絵画まつり へそまがり日本美術 禅画からヘタウマまで」 府中市美術館(3/16~5/12)

・「工事中!〜立ち入り禁止!?重機の現場」 日本科学未来館(2/8〜5/19)

・「ル・コルビュジエ 絵画から建築へ―ピュリスムの時代」 国立西洋美術館(~5/19)

・「トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美」 国立新美術館(3/20~5/20)

・「六本木クロッシング2019展:つないでみる」 森美術館(~5/26)

・「イメージコレクター・杉浦非水展」 東京国立近代美術館(~5/26)

・「福沢一郎展 このどうしようもない世界を笑いとばせ」 東京国立近代美術館(3/12~5/26)

・「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」 東京国立博物館(3/26~6/2)

・「ラファエル前派の軌跡展」 三菱一号館美術館(3/14~6/9)

・「ジョゼフ・コーネル コラージュ&モンタージュ」 DIC川村記念美術館(3/23~6/16)

・「百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」 東京都現代美術館(3/29~6/16)

・「ユーモアてん。/SENSE OF HUMOR」 21_21 DESIGN SIGHT(3/15~6/30)

ギャラリー

・「ポーラ ミュージアム アネックス展2019-捨象と共感」 ポーラ ミュージアム アネックス(~3/17)

・「ポーラ・シェア:Serious Play」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(~3/25)

・「光るグラフィック展2」 クリエイションギャラリーG8(~3/28)

・「天明屋尚 国津神」 ミヅマアートギャラリー(~3/30)

・「内海聖史展ーやわらかな絵画」 上野の森美術館ギャラリー(3/14〜3/30)

・「バック・トゥ・ザ江戸絵画-若冲・蕭白・蘆雪・白隠-」 加島美術(3/21〜3/31)

・「ピエール セルネ & 春画」 CHANEL NEXUS HALL(3/13~4/7)

・「奥山由之 写真展:白い光」 キヤノンギャラリーS(3/7~4/15)

・「吉田謙吉と12坪の家―劇的空間の秘密」 LIXILギャラリー(3/7~5/25)

・「イームズハウス:より良い暮らしを実現するデザイン」 ギャラリーA4(3/19~5/30)

まずは恒例の春の江戸絵画まつりです。府中市美術館で「へそまがり日本美術 禅画からヘタウマまで」がはじまります。

「春の江戸絵画まつり へそまがり日本美術 禅画からヘタウマまで」@府中市美術館(3/16~5/12)

これは例えば「きれい」などで括れない、不格好や不完全な、言わばヘタウマとも呼べる作品に注目して日本美術を俯瞰するもので、中世の禅画から江戸の奇想、さらには近代の洋画など、約140点が展示されます。

へそまがり日本美術展、展示予定が決まりました!前期(3/16〜4/14)と後期(4/16〜5/12)で大幅な展示替えがありますので、ご確認の上、ご予定を立てられることをおすすめいたします。ちなみに、徳川家光の3点が揃うのは、前期だけですよ! 展示予定表はこちらから↓https://t.co/KC4KAGea8h pic.twitter.com/x6PjBniwbZ

— へそまがり日本美術展@府中市美術館 【図録制作チーム公式】 (@hesoten2019) 2019年2月12日

既に特設サイトをはじめ、出展リストも公開されていますが、会期中に1度、大規模な展示替えがあります。前期チケットを持参すると後期は半額です。あわせて見に行きたいと思います。

この春、一番注目の日本美術展となるやもしれません。東京国立博物館にて「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」が開催されます。

「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」@東京国立博物館(3/26~6/2)

真言宗の総本山として信仰を集めた東寺には、古くより密教に関した様々な美術品が収められてきました。その寺宝を一堂に公開するのが「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」で、とりわけ講堂の21体からなる立体曼荼羅のうち、史上最多となる15体の仏像が出展されます。

【NEWS】 重要文化財「五大虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)坐像」が東京で初めて5体揃って公開されることになりました!東寺の子院・観智院蔵。5つの智慧をもつとされる虚空蔵菩薩。空海の孫弟子、恵運(えうん)が、847年中国からもたらしたとして知られています。#東寺展 https://t.co/pZNAiumpx9 pic.twitter.com/vYIUXEWCQd

— 特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」 (@toji2019) 2019年2月25日

いずれの仏像も全方位の360度から見られるように工夫されるそうです。かねてより仏像展示では定評のある東博だけに、また東寺で拝観するのとは違った迫力が体感出来るかもしれません。

約3年間にも及ぶ大規模改修工事がようやく終了しました。東京都現代美術館にて、「百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」が開催されます。

「百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」@東京都現代美術館(3/29~6/16)

これは同館のコレクションを編集的な視点から紹介するもので、1910年代から現代へと至る作品が、3フロアの展示室全体を用いて公開されます。また本展と同時に、主に休館中の間に収集された新収蔵品を紹介する「MOTコレクション ただいま/はじめまして」も開催されます。全館規模でのコレクション展だけに、質量ともに見応えのある内容となるのではないでしょうか。

#東京都現代美術館 2018/2019年度の「年間スケジュール」を公開しました。リニューアル・オープン(2019年3月下旬)以降の企画展のラインナップが載っておりますので、是非ご覧ください!⇒https://t.co/J3lMo8yKF6 pic.twitter.com/IxBr00iLLS

— 東京都現代美術館 (@MOT_art_museum) 2018年12月28日

なお改修に際しては、サインシステム、さらにレストランやカフェも一新されるそうです。オープン初日の3月29日(金)は、入場が無料で、20時までの夜間開館も行われます。初日の夜も狙い目となるかもしれません。

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

2019年2月に見たい展覧会【小原古邨/もうひとつの建築史/奇想の系譜】

森アーツではじまった「新・北斎展」が、会期早々より人気を集め、土日を中心に30分程度の待ち時間が発生しています。また東京国立博物館の「顔真卿」も、入場待ちこそないものの、奇跡の来日とされる「祭姪文稿」の観覧に際しては、平日でも数十分待ちとなっています。会期も2月24日までと短いこともあり、後半はさらに混雑するかもしれません。

フェルメール展東京展の来場者が、60万人突破しましたぞ!東京展は2月3日まで。その後2月16日から、大阪市立美術館で大阪展が開幕します。東京、大阪展合わせるとフェルメール の作品を最大10点鑑賞できる、過去最大のフェルメール展。お見逃しなく!#フェルメール展 https://t.co/jZKJf4jK5C

— フェルメくん@フェルメール展 大阪 (@Vermeer_Osaka) 2019年1月24日

先日、入館者が60万名を超えた、上野の森美術館での「フェルメール展」が、間もなく閉幕を迎えようとしています。2月3日に東京展が終了し、作品を一部入れ替え、2月16日から大阪市立美術館で巡回展がスタートします。東京には出なかった「恋文」も公開されることもあり、大阪でご覧になる方も多いかもしれません。

2月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「特別展 筑前左文字の名刀」 刀剣博物館(~2/11)

・「あざみ野フォト・アニュアル 長島有里枝展」 横浜市民ギャラリーあざみ野(~2/24)

・「第11回恵比寿映像祭」 東京都写真美術館(2/8~2/24)

・「ブラティスラヴァ世界絵本原画展 BIBで出会う絵本のいま」 千葉市美術館(~3/3)

・「江戸の園芸熱 浮世絵に見る庶民の草花愛」 たばこと塩の博物館(~3/10)

・「神に捧げた刀―神と刀の二千年」 國學院大学博物館(~3/16)

・「光悦と光琳—琳派の美」 畠山記念館(~3/17)

・「子どものための建築と空間展」 パナソニック汐留ミュージアム(~3/24)

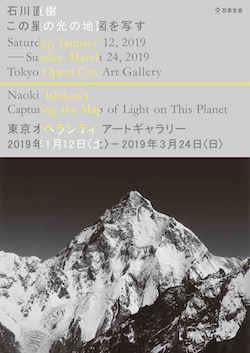

・「石川直樹 この星の光の地図を写す」 東京オペラシティ アートギャラリー(~3/24)

・「小原古邨」 太田記念美術館(2/1~3/24)

・「インポッシブル・アーキテクチャー もうひとつの建築史」 埼玉県立近代美術館(2/2~3/24)

・「闇に刻む光 アジアの木版画運動 1930s-2010s」 アーツ前橋(2/2~3/24)

・「生誕130年記念 奥村土牛」 山種美術館(2/2~3/31)

・「モダンデザインが結ぶ暮らしの夢」 高崎市美術館(2/2~3/31)

・「河鍋暁斎 その手に描けぬものなし」 サントリー美術館(2/6~3/31)

・「岡上淑子 フォトコラージュ 沈黙の奇蹟」 東京都庭園美術館(~4/7)

・「太田の美術vol.2 生誕100年 飯塚小玕齋展―絵画から竹工芸の道へ」 太田市美術館・図書館(2/2~4/7)

・「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」 東京都美術館(2/9~4/7)

・「三井家のおひなさま」 三井記念美術館(2/9~4/7)

・「クマのプーさん展」 Bunkamuraザ・ミュージアム(2/9~4/14)

・「第22回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)」 川崎市岡本太郎美術館(2/15~4/14)

・「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 東京ステーションギャラリー(2/16~4/14)

・「ラリック・エレガンス 宝飾とガラスのモダニティ」 練馬区立美術館(2/24~4/21)

・「ル・コルビュジエ 絵画から建築へ―ピュリスムの時代」 国立西洋美術館(2/19~5/19)

・「六本木クロッシング2019展:つないでみる」 森美術館(2/9~5/26)

ギャラリー

・「ピアニスト 向井山朋子展」 メゾンエルメス(2/5~2/28)

・「GOTO AKI 写真展:terra」 キヤノンギャラリーS(~3/4)

・「ソフィ・カル なぜなら」 ギャラリー小柳(2/2~3/5)

・「ソフィ・カル MY MOTHER, MY CAT, MY FATHER, IN THAT ORDER」 ギャラリーペロタン東京(2/2~3/10)

・「マリオ・ガルシア・トレス」 タカ・イシイギャラリー東京(2/23~3/16)

・「絵と、 vol.5 中村一美」 ギャラリーαM(~3/23)

・「ポーラ・シェア:Serious Play」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(2/4~3/25)

・「光るグラフィック展2」 クリエイションギャラリーG8(2/22~3/28)

・「天明屋尚 国津神」 ミヅマアートギャラリー(2/27~3/30)

まずは日本美術です。昨年の茅ヶ崎の展覧会以来、再び脚光を浴びるかもしれません。太田記念美術館にて「小原古邨」展がはじまります。

「小原古邨」@太田記念美術館(2/1~3/24)

明治に生まれた絵師、小原古邨は、主に輸出を踏まえた版下絵を手がけ、花鳥風月を表した木版画にて、特に海外で人気を博しました。

一方、国内での知名度は必ずしも高くありませんでしたが、つい昨年、茅ヶ崎市美術館にて大規模な回顧展が開催され、会期終盤には入場規制が行われるほどに話題を集めました。

鯉ファンの方へ。原宿の太田記念美術館にて来月2/1より開催する「小原古邨(おはら・こそん)」展では、鯉を描いた作品が登場。前期(2/1~2/24)に展示します。(画像は個人蔵) pic.twitter.com/onC0sEGUF0

— 太田記念美術館 (@ukiyoeota) 2019年1月27日

その小原古邨が、今度は東京でまとめて紹介されます。出展は全150点で、前後期での全点入れ替え制です。既に茅ヶ崎でご覧になった方も少なくないかもしれませんが、基本的に「出品作品が異なる別内容の展覧会」(公式サイトより)であるそうです。私も茅ヶ崎で古邨の作品を殆ど初めて知り、大いに引かれましたが、改めて見てきたいと思います。

続いては建築です。埼玉県立近代美術館にて「インポッシブル・アーキテクチャー もうひとつの建築史」が開催されます。

「インポッシブル・アーキテクチャー もうひとつの建築史」@埼玉県立近代美術館(2/2~3/24)

これは様々な条件によって完成し得なかった、あるいは提案の段階で留められた、アンビルト、つまり未完の建築に着目した展覧会で、約40人の建築家、美術家による「インポッシブル・アーキテクチャー」に関した資料が展示されます。

ついに明日「インポッシブル・アーキテクチャー」オープンです!模型やCGの映像も多く、実現しなかった建築があたかも実際に存在しているかのようにリアルに感じます。黒川紀章《東京計画1961-Helix計画》の、実際の東京を背景に作成されたCGの映像などは、ずっと観ていたくなるほど美しいです! pic.twitter.com/8IfOPec1Bx

— 埼玉県立近代美術館 (@momas_kouhou) 2019年2月1日

ザハ・ハディドや安藤忠雄、磯崎新をはじめとした建築家のみならず、岡本太郎にカジミール・マレーヴィチ、はたまた会田誠や山口晃らといった、美術家を複数取り上げているのも特徴ではないでしょうか。あえて不可能に目を向けた、異色の建築展と呼べるかもしれません。

今年前半の日本美術展の中でも、特に話題を集めるのではないでしょうか。東京都美術館にて「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」が行われます。

「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」@東京都美術館(2/9~4/7)

1970年、美術史家の辻惟雄氏が著した「奇想の系譜」は、当時の江戸絵画の傍流とされた画家を取り上げ、以来、人々に昨今の若冲ブームならぬ、新たな江戸絵画への関心を呼び起こしました。

少しひいてみました!イノシシのほかにも豹、虎、キツネ、馬、ウサギ、猫、リス、猿、鹿、山羊、etc. … 動物パラダイス✨#奇想の系譜展 #亥年 #イノシシ pic.twitter.com/LmKfMOKBTr

— 【公式】奇想の系譜展@東京都美術館 (@kisou2019) 2019年1月4日

今回の展覧会では、奇想の画家、岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳に加え、白隠慧鶴と鈴木其一を取り上げられます。新出や海外からの里帰り作も少なくなく、また新たに江戸絵画の魅力に接する絶好の機会となりそうです。

なお今月中に行けるかどうか未定ですが、群馬県内の3館の展示、太田市美術館・図書館の「飯塚小玕齋展」、アーツ前橋の「アジアの木版画運動 1930s-2010s」、高崎市美術館の「モダンデザインが結ぶ暮らしの夢」もあわせて見てくるつもりです。

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

2019年1月に見たい展覧会【新・北斎/石川直樹/イケムラレイコ】

展覧会

・「博物館に初もうで」 東京国立博物館(1/2〜1/27)

・「国宝 雪松図と動物アート」 三井記念美術館(~1/31)

・「特別展 筑前左文字の名刀」 刀剣博物館(1/12〜2/11)

・「タータン展 伝統と革新のデザイン」 三鷹市美術ギャラリー(~2/17)

・「酒呑童子絵巻 鬼退治のものがたり」 根津美術館(1/10〜2/17)

・「絵画のゆくえ2019 FACE受賞作家展」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(1/12~2/17)

・「顔真卿 王羲之を超えた名筆」 東京国立博物館(1/16~2/24)

・「あざみ野フォト・アニュアル 長島有里枝展」 横浜市民ギャラリーあざみ野(1/26〜2/24)

・「ブラティスラヴァ世界絵本原画展 BIBで出会う絵本のいま」 千葉市美術館(1/20~3/3)

・「未来を担う美術家たち 21st DOMANI・明日展」 国立新美術館(1/23〜3/3)

・「神に捧げた刀―神と刀の二千年」 國學院大学博物館(1/22〜3/16)

・「光悦と光琳—琳派の美」 畠山記念館(1/19~3/17)

・「山口晃 昼ぬ修羅」 横浜能楽堂(1/19~3/23)

・「イサム・ノグチと長谷川三郎 変わるものと変わらざるもの」 横浜美術館(1/12~3/24)

・「子どものための建築と空間展」 パナソニック汐留ミュージアム(1/12~3/24)

・「染付—世界に花咲く青のうつわ」 出光美術館(1/12~3/24)

・「石川直樹 この星の光の地図を写す」 東京オペラシティ アートギャラリー(1/12~3/24)

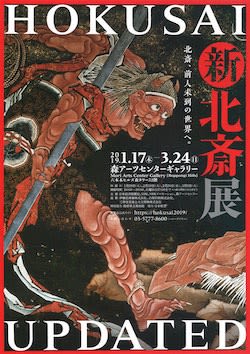

・「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」 森アーツセンターギャラリー(1/17~3/24)

・「ソフィ カル—限局性激痛」 原美術館(1/5~3/28)

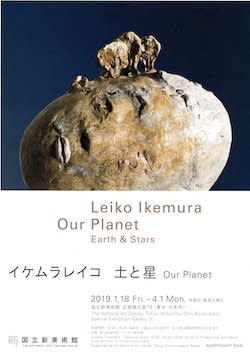

・「イケムラレイコ 土と星 Our Planet」 国立新美術館(1/18~4/1)

・「岡上淑子 フォトコラージュ 沈黙の奇蹟」 東京都庭園美術館(1/26〜4/7)

ギャラリー

・「クラフトNEXT-第58回日本クラフト展」 東京ミッドタウン・デザインハブ(1/6~1/14)

・「マリタ・リウリア展 Golden Age」 スパイラルガーデン(1/5〜1/17)

・「続々 | 三澤遥」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(~1/26)

・「冨安由真 - Making All Things Equal / The Sleepwalkers」 アートフロントギャラリー(1/11〜2/3)

・「大原大次郎・田中義久 二人展 大原の身体 田中の生態」 クリエイションギャラリーG8(1/11~2/14)

・「INSULA LUX 光の島 アントニ タウレ展覧会」 CHANEL NEXUS HALL(1/16~2/14)

・「山本昌男展 BONSAI 手中一滴」 ミヅマアートギャラリー(1/16~2/16)

・「村瀬恭子 park」 タカ・イシイギャラリー東京(1/11~2/16)

・「時の花 - イイノナホ展」 ポーラ ミュージアム アネックス(1/19〜2/17)

・「富士屋ホテルの営繕さん—建築の守り人」 LIXILギャラリー(~2/23)

・「木下直之全集—近くても遠い場所へ」 ギャラリーA4(~2/28)

・「GOTO AKI 写真展:terra」 キヤノンギャラリーS(1/19~3/4)

・「RCRアーキテクツ展 夢のジオグラフィー」 TOTOギャラリー・間(1/24~3/24)

今月は多くの展覧会がスタートします。まずは日本美術です。森アーツセンターギャラリーにて「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」が開催されます。

「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」@森アーツセンターギャラリー(1/17~3/24)

新・北斎展 みどころ① 待望の大規模北斎展20歳のデビュー作から90歳の絶筆まで、出品作品数は約480件(会期中展示替えあり)。十数年ぶりに東京で開催される、大規模かつ網羅的な北斎展です。 #新北斎展 pic.twitter.com/umWMKC1qdu

— 新・北斎展 HOKUSAI UPDATED (@HOKUSAI_UPDATED) 2018年12月12日

これは北斎の業績を6期の制作年代に分けて紹介するもので、近年発見された、ないし初公開を含む、480件もの作品が公開されます。(展示替えあり。)北斎の大規模な展覧会といえば、一昨年に「北斎-富士を超えて」(あべのハルカス美術館)も開かれましたが、大変に盛況だっただけに、今回も、早々から大いに賑わうかもしれません。

続いて現代美術です。東京オペラシティアートギャラリーにて「石川直樹 この星の光の地図を写す」がはじまります。

「石川直樹 この星の光の地図を写す」@東京オペラシティアートギャラリー(1/12~3/24)

20代にして7大陸最高峰の登頂に成功した写真家の石川直樹は、世界を旅しては、人類学や民俗学の視点を交えながら、風景や日常を撮りました。その石川の初期から未発表作を交えて紹介するのが「石川直樹 この星の光の地図を写す」で、北九州や水戸などの全国各地で開催された巡回展でもあります。

国立新美術館にて「イケムラレイコ 土と星 Our Planet」が行われます。

「イケムラレイコ 土と星 Our Planet」@国立新美術館(1/18~4/1)

ヨーロッパを拠点に活動してしたイケムラレイコは、絵画にドローイングに彫刻など、複数のメディアを行き来しながら、「無限の可能性を表現」(解説より)すべく、活動を続けて来ました。

【#イケムラレイコ展 】 新美の2019年はこの展覧会から始まります。「イケムラレイコ 土と星 Our Planet」 開幕まであと2週間です。イケムラレイコ 《始原》 2015年 テンペラ/ジュート 190×290cm 作家蔵#イケムラレイコ #国立新美術館https://t.co/sXRhNpSX72 pic.twitter.com/6Ptqv2AeM2

— 国立新美術館 NACT (@NACT_PR) 2019年1月3日

そのイケムラの軌跡を210点もの作品で紹介する展覧会で、2011年の「イケムラレイコうつりゆくもの」(東京国立近代美術館と三重県立美術館)以来、大規模な個展となります。野外のスペースも用いた展示となり、イケムラの制作の新たな姿も垣間見られるかもしれません。

関東では連日晴天が続き、お出かけ日和となった三が日でしたが、私は諸々と予定が変わり、美術館や博物館に行けませんでした。この週末には、何とか上野へ繰り出したいと思います。

それでは今月も宜しくお願いします。

2018年 私が観た展覧会 ベスト10

2018年 私が観た展覧会 ベスト10

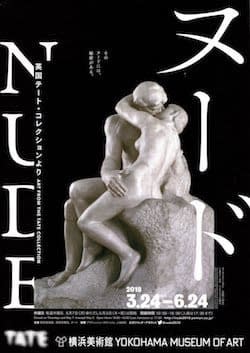

1.「ヌード NUDE ―英国テート・コレクションより」 横浜美術館

西洋の芸術にとって普遍的なテーマでもあるヌード表現を、イギリスのテートのコレクションから多角的に検証する展覧会でした。絵画や彫刻、写真などの多数のメディアのみならず、現代美術からジェンダーや政治にまで踏み込んだキュレーションが面白く、ともかくロダンを超えた付近から、夢中で見入っていたことを覚えています。これほどスリリングでかつ興奮した展覧会もそうないかもしれません。

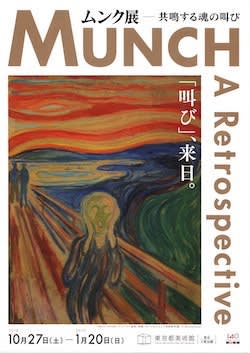

2.「ムンク展―共鳴する魂の叫び」 東京都美術館

ムンクの輝かしいまでの色彩美に強く魅了されました。何かと「叫び」のイメージが強く、メランコリックに捉えられがちでもあるムンクですが、「夏の夜、人魚」や「太陽」、それに「生命のダンス」などは、何やら生命、自然賛歌とも呼べるような世界が開けているようで、熱気にのまれるような活力すら感じました。この展覧会で初めてムンクのことを知ったような気がしました。

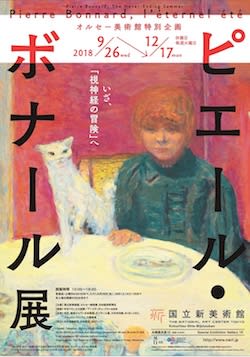

3.「ピエール・ボナール展」 国立新美術館

大好きなボナールの待ちに待った大回顧展でした。二度の戦争を経験しながらも、色彩溢れる絵画は、どこか多幸感に満ちていて、ともかく心を掴んでなりません。また出展作の多くを占めた、オルセーの質の高いコレクションにも目を引かれました。

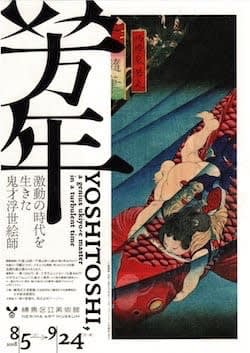

4.「芳年-激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」 練馬区立美術館

ようやく芳年の大規模な回顧展を見ることが出来ました。いずれも世界屈指の芳年コレクションを誇る西井正氣氏の作品で、まとめて公開されたのは、15年ぶりのことでした。代表的な無惨絵はもとより、新聞挿絵や美人画にも優品が少なくなく、芳年がマルチに活動していたことが見てとれました。大好きな「月百姿」も揃いで楽しむことが出来ました。

5.「ルドンー秘密の花園」 三菱一号館美術館

ドムシー男爵が城館を飾るためにルドンに注文した一連の装飾画が、初めて「グラン・ブーケ」との邂逅を果たしました。植物をモチーフとした連作は、淡い色彩を伴った、装飾性の高い作品ばかりで、ルドンが空間を意識して制作していたこともよく分かりました。「グラン・ブーケ」のある一号館美術館だからこそ実現し得た展覧会でした。

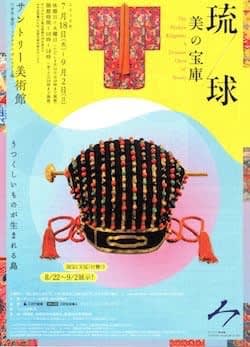

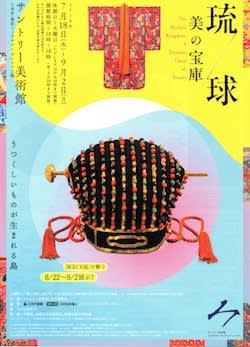

6.「琉球 美の宝庫」 サントリー美術館

2006年に一括して国宝に指定された「琉球国王尚家関係資料」を含む、琉球に関した文化財が一堂に公開される貴重な機会でした。染色、工芸のみならず、あまり紹介されて来なかった琉球絵画にも魅惑的な作品が少なくなく、琉球に花開いた芸術に目を奪われることしきりでした。しかしながら失われた美術品があまりにも多いことを知ると、改めて沖縄戦で被った甚大な被害が痛ましく思えてなりませんでした。

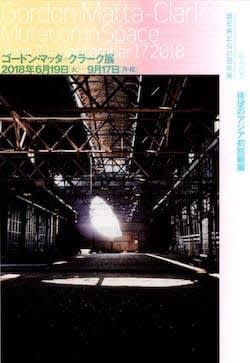

7.「ゴードン・マッタ=クラーク展」 東京国立近代美術館

1970年代にニューヨークで活動したゴードン・マッタ=クラークの、アジア初の大規模な回顧展でした。常に街へ出ては、切断や破壊などのパフォーマンスを繰り返したクラークは、時に滑稽ながら、社会に立ち向かうかのようにチャレンジングで、不思議な共感を覚えました。中でも木っ端微塵に車がスクラップされる「フレッシュキル」が妙に面白く、思わず手に汗を握って見入りました。「プレイグラウンド」をコンセプトとした会場構成も効果的でした。

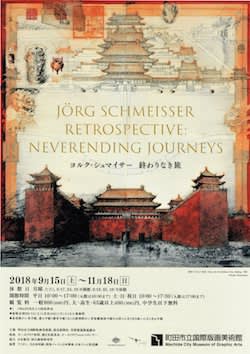

8.「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」 町田市立国際版画美術館

全く見知らぬ版画家ながらも、気がつけば大きく惹かれるものを感じた展覧会でした。世界を旅しては風景を描き続けたシュマイサーの作品は、どこか抽象性を帯びつつ、幻視的でもあり、その変化する作風を追っていくと、シュマイサーと一緒に各地を旅しているかのようでした。

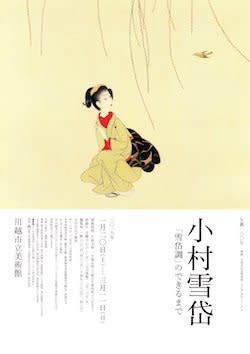

9.「小村雪岱ー「雪岱調」のできるまで」 川越市立美術館

かつて「小村雪岱とその時代展」(2010年。埼玉県立近代美術館。)で出会った雪岱の久しぶりの回顧展でした。主に挿絵の仕事に注目し、雪岱の画風を確立していくプロセスを見る内容で、出展数も資料を含めて190点と不足はありませんでした。近年、発見された「おせん」の挿絵原画も展示されるなど、直近の研究成果も交えていて、雪岱の魅力を改めて再確認することが出来ました。

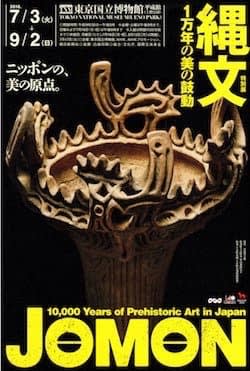

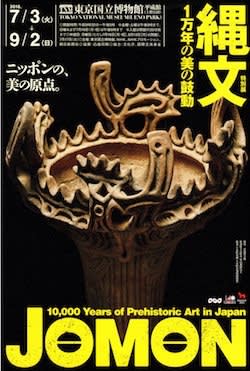

10.「縄文―1万年の美の鼓動」 東京国立博物館・平成館

縄文時代の全6件の国宝をはじめとした、200件もの縄文関連の文物が並ぶ光景は、まさに圧巻の一言でした。土器の用途にも目を向けつつ、草創期、早期、前期、中期、後期、晩期と時代で変遷する造形の「美」を追っていて、縄文の多面的な世界を知ることが出来ました。ラストの岡本太郎へと繋げる展開も、目線が変わって面白かったのではないかと思います。*なお本展の感想はWebメディアの「楽活」にまとめました。

次点.「内藤礼―明るい地上には あなたの姿が見える」 水戸芸術館

またベスト10以外で特に印象に残った展覧会は以下の通りです。(順不同)

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」 東京ステーションギャラリー

「フィリップス・コレクション展」 三菱一号館美術館

「エミール・ガレ 自然の蒐集」 ポーラ美術館

「木島櫻谷 PartⅠ 近代動物画の冒険/PartⅡ 四季連作屏風+近代花鳥図屏風尽し」 泉屋博古館分館

「田根 剛|未来の記憶 Archaeology of the Future ─ Digging & Building」 東京オペラシティアートギャラリー

「石井林響展-千葉に出づる風雲児」 千葉市美術館

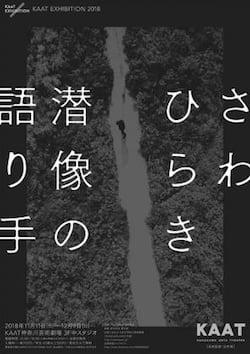

「さわひらき 潜像の語り手」 KAAT神奈川芸術劇場

「ブルーノ・ムナーリ―役に立たない機械をつくった男」 世田谷美術館

「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」 足立区立郷土博物館

「村上友晴展―ひかり、降りそそぐ」 目黒区美術館

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」 東京国立博物館・東洋館

「生誕110年 東山魁夷展」 国立新美術館

「駒井哲郎―煌めく紙上の宇宙」 横浜美術館

「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」 東京国立博物館・平成館

「横山華山」 東京ステーションギャラリー

「原安三郎コレクション 小原古邨展」 茅ヶ崎市美術館

「リー・キット 僕らはもっと繊細だった。」 原美術館

「狩野芳崖と四天王」 泉屋博古館分館

「フェルメール展」 上野の森美術館

「1968年 激動の時代の芸術」 千葉市美術館

「世界を変えた書物展」 上野の森美術館

「ミラクル エッシャー展」 上野の森美術館

「没後50年 河井寬次郎展」 パナソニック汐留ミュージアム

「ブラジル先住民の椅子 野生動物と想像力」 東京都庭園美術館

「木版画の神様 平塚運一展」 千葉市美術館

「小瀬村真美:幻画~像(イメージ)の表皮」 原美術館

「BENTO おべんとう展―食べる・集う・つながるデザイン」 東京都美術館

「ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ」 世田谷文学館

「モネ それからの100年」 横浜美術館

「ミケランジェロと理想の身体」 国立西洋美術館

「線の造形、線の空間」 菊池寛実記念智美術館

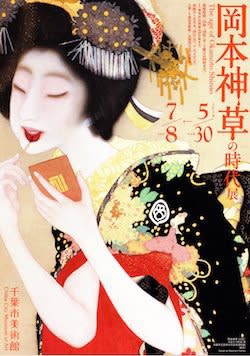

「岡本神草の時代展」 千葉市美術館

「長谷川利行展 七色の東京」 府中市美術館

「特別展 琳派 俵屋宗達から田中一光へ」 山種美術館

「人間・高山辰雄展―森羅万象への道」 世田谷美術館

「建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの」 森美術館

「大名茶人・松平不昧」 三井記念美術館

「名作誕生ーつながる日本美術」 東京国立博物館

「つなぐ、神奈川県博―Collection to Connection」 神奈川県立歴史博物館

「五木田智央 PEEKABOO」 東京オペラシティアートギャラリー

「プーシキン美術館展ー旅するフランス風景画」 東京都美術館

「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」 千葉市美術館

「東京⇆沖縄 池袋モンパルナスとニシムイ美術村」 板橋区立美術館

「ビュールレ・コレクション」 国立新美術館

「写真都市展ーウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち」 21_21 DESIGN SIGHT

「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」 国立西洋美術館

「寛永の雅」 サントリー美術館

「会田誠『GROUND NO PLAN』展」 青山クリスタルビル

「いのちの交歓」 國學院大學博物館

「ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜」 東京都美術館

「仁和寺と御室派のみほとけ」 東京国立博物館

「小沢剛 不完全-パラレルな美術史」 千葉市美術館

「南方熊楠ー100年早かった智の人」 国立科学博物館

「石内都 肌理と写真」 横浜美術館

「毛利悠子 グレイ スカイズ」 藤沢市アートスペース

いつものごとく、絞りきれずに、多くの展覧会をあげてしまいましたが、今年は、これまで私の知らなかった芸術家の回顧展が特に印象に残りました。

例えば府中市美術館の「長谷川利行展 七色の東京」では、長谷川の壮絶な画業を知るとともに、走馬灯のように巡る風景画などに魅せられました。また「石井林響展-千葉に出づる風雲児」(千葉市美術館)でも、歴史画、風景画、文人画と作風を変えて制作を続けた、千葉の絵師、林響の全体像を知る良い機会となりました。

「横山華山」(東京ステーションギャラリー)や「原安三郎コレクション 小原古邨展」(茅ヶ崎市美術館)、それに「木版画の神様 平塚運一展」(千葉市美術館)についても、いずれも殆ど初めて見知り、惹かれた絵師と呼んでも差し支えありません。中でも小原古邨展は、口コミで話題を集めたのか、会期後半には大勢の人が詰めかけ、大変な盛況となりました。そして小原古邨は、来年にも太田記念美術館で回顧展(2月1日~3月24日)が予定されています。茅ヶ崎とは出品内容が異なるだけに、また大いに楽しめそうです。

東京では33年ぶりの大規模な展覧会となった「線の造形、線の空間」(菊池寛実記念智美術館)も、私にとって新たな竹工芸なる芸術との出会いとなりました。そこで取り上げられた飯塚小玕齋は、来年2月より太田市美術館で「生誕100年 飯塚小玕齋展―絵画から竹工芸の道へ」(2月2日~4月7日)と題した展覧会もはじまります。あわせて見に行くつもりです。

日本美術では東京国立博物館の仏像関連の展覧会が充実していました。「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」では、快慶のリアリティーのある「十大弟子立像」に驚かされ、「仁和寺と御室派のみほとけ」では、葛井寺「千手観音菩薩坐像」の佇まいに惹かれるとともに、観音堂の33体の再現展示に圧倒されました。

西洋美術にも充実した展覧会が目立ちました。そのうち、ともに個人のコレクションによって形成された「フィリップス・コレクション展」(三菱一号館美術館)と「ビュールレ・コレクション」(国立新美術館)では、想像を超えるほどに魅惑的作品ばかりで感心させられました。また「フィリップス・コレクション展」では、作品の成立年代や画家別ではなく、コレクターのダンカン・フィリップスが収集した年代の順に並べた構成も良かったと思います。

現代美術では、ベスト10の次点にあげた「内藤礼―明るい地上には あなたの姿が見える」(水戸芸術館)をはじめ、「リー・キット 僕らはもっと繊細だった。」(原美術館)も強く印象に残りました。ともに美術館の空間そのものを作品に取り込んでいて、見るというよりも、場所を体感、ないし共有する喜びのような感情が湧き上がる展覧会でした。また過去から現在の作品を、あたかも1つの物語に紡ぐかのように展開していた「さわひらき 潜像の語り手」(KAAT神奈川芸術劇場)と、都市の抱える諸問題を抉りつつも、いつもながらに刺激のある展示を繰り広げていた「会田誠『GROUND NO PLAN』展」(青山クリスタルビル)も面白く見られました。

改修を終え、再開館した神奈川県立歴史博物館の「つなぐ、神奈川県博―Collection to Connection」も大変に興味深い展示でした。「つなぐ」をテーマに、神奈川県博の歴史を踏まえながら、コレクションを多面的に見せる構成が優れていて、学芸員の方のメッセージも強く伝わってきました。コレクションをどう見せるのかについて、1つのあり方を示した展覧会ではなかったと思います。

今年は特に後半、色々と手が回らずに、ブログの更新が滞ってしまいました。展覧会を見た回数は、例年とほぼ同じだったものの、感想をアウトプットせずに、そのままにしてしまうことも少なからずありました。また遠征も殆ど出来ませんでした。

皆さんは今年一年、どのような美術や展覧会との出会いがありましたでしょうか。このエントリをもちまして、年内の更新を終わります。今年も「はろるど」とお付き合いくださりどうもありがとうございました。それではどうぞ良いお年をお迎え下さい。

*過去の展覧会ベスト10

2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年、2008年、2007年、2006年、2005年、2004年(その2。2003年も含む。)

2018年12月に見たい展覧会〜吉村芳生・扇の国・廃墟の美術史

11月に見た展覧会では、絵本のみならず、美術家としての活動を丹念に追った「ブルーノ・ムナーリ」(世田谷美術館)をはじめ、同時代の芸術家なども取り上げ、互いの影響関係も明らかにした「駒井哲郎」(横浜美術館)、油彩の熱気に包まれ、特に宗教画の迫力に心を打たれた「ルーベンス展」(国立西洋美術館)、水墨の多彩な技が光った「斉白石」(東京国立博物館)などが印象に残りました。

また現在、都内各地では、「フェルメール」、「ムンク」、「ルーベンス」、「フィリップス・コレクション」など、大規模な西洋美術展が立て続けに開催されています。いずれも充実していますが、日時指定制の「フェルメール」はもとより、特に「ムンク」が大変に人気を集め、土日を中心に入場待ちの行列が発生しています。いずれも会期末に向けて混み続けそうです。

12月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「神々のやどる器―中国青銅器の文様」 泉屋博古館分館(~12/24)

・「言語と美術―平出隆と美術家たち」 DIC川村記念美術館(~2019/1/14)

・「エキゾティック×モダン アール・デコと異境への眼差し」 東京都庭園美術館(~2019/1/14)

・「列島の祈り―祈年祭・新嘗祭・大嘗祭―」 國學院大學博物館(~2019/1/14)

・「5RoomsⅡ — けはいの純度」 神奈川県民ホールギャラリー(12/17~2019/1/19)

・「カタストロフと美術のちから展」 森美術館(~2019/1/20)

・「霧の抵抗 中谷芙二子」 水戸芸術館(~2019/1/20)

・「辰野登恵子展」 埼玉県立近代美術館(~2019/1/20)

・「皇室ゆかりの美術―宮殿を彩った日本画家」 山種美術館(~2019/1/20)

・「吉村芳生 超絶技巧を超えて」 東京ステーションギャラリー(~2019/1/20)

・「扇の国、日本」 サントリー美術館(~2019/1/20)

・「建築 × 写真 ここのみに在る光」 東京都写真美術館(~2019/1/27)

・「国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~2019/1/27)

・「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」 渋谷区立松濤美術館(12/8~2019/1/31)

・「国宝 雪松図と動物アート」 三井記念美術館(12/13~2019/1/31)

・「タータン展 伝統と革新のデザイン」 三鷹市美術ギャラリー(12/8~2019/2/17)

ギャラリー

・「森淳一展 山影」 ミヅマアートギャラリー(~11/24)

・「CITIZEN "We Celebrate Time" 100周年展」 スパイラルガーデン(12/7~12/16)

・「桑山忠明」 タカ・イシイギャラリー東京(~12/22)

・「大堀相馬焼167のちいさな豆皿」 クリエイションギャラリーG8(~12/22)

・「田根剛|未来の記憶」 TOTOギャラリー・間(~12/23)

・「企(たくらみ)展—ちょっと先の社会をつくるデザイン」 東京ミッドタウン・デザインハブ(~12/24)

・「“In Goude we trust!” ジャン=ポール グード展覧会」 CHANEL NEXUS HALL(~12/25)

・「絵と、 vol.4 千葉正也」 ギャラリーαM(~2019/1/12)

・「鈴木理策 写真展:知覚の感光板」 キヤノンギャラリーS品川(~2019/1/16)

・「続々 | 三澤遥」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(12/3~2019/1/26)

・「富士屋ホテルの営繕さん—建築の守り人」 LIXILギャラリー(12/6~2019/2/23)

・「木下直之全集—近くても遠い場所へ」 ギャラリーA4(12/7~2019/2/28)

・「それを超えて美に参与する 福原信三の美学」 資生堂ギャラリー(~2019/3/17)

一見、風変わりなチラシに目がとまった方も多いのではないでしょうか。画家、吉村芳生の回顧展が、東京ステーションギャラリーでスタートしました。

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」@東京ステーションギャラリー(~2019/1/20)

1950年に山口県で生まれた吉村は、自画像や身近な風景をモノトーンの版画やドローイングで表した一方、のちに色彩豊かな花の絵を描き、一定の評価を得て来ました。また東京では、2007年の「六本木クロッシング」にも参加し、かなり注目を集めました。

チラシの作品は「新聞と自画像」と題した、いわゆる自画像ですが、顔だけでなく、新聞紙面も、色鉛筆と鉛筆で描いています。まさに写実的ですが、制作は写真や版画を取り込んだ、機械的とも呼べる技法に基づいていて、超絶技巧とは異なっていました。中国、四国地方以外の美術館では、初めての回顧展でもあります。

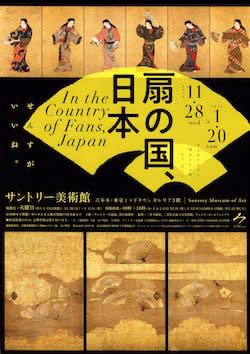

続いて日本美術です。サントリー美術館で「扇の国、日本」が開催されます。

「扇の国、日本」@サントリー美術館(~2019/1/20)

今も身近に用いられる扇は、少なくとも10世紀末には日本で発展し、中国や朝鮮半島へ輸出されました。

\今年の締めくくりはこの展覧会♪/11/28(水)開幕の「扇の国、日本」展では日本発祥の扇をテーマに、絵画や工芸、染織などさまざまなジャンルで花開いた「扇」をめぐる美を特集!日本美術の魅力をぎゅぎゅっと詰め込んだ展覧会です♪https://t.co/tlabzswXkE pic.twitter.com/zReqW7vAMY

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2018年11月19日

その扇にスポットを当てたのが、「扇の国、日本」で、扇のみならず、扇の描かれた屏風や巻物、さらに工芸や染織などが、約160件超(展示替えあり)ほど出品されます。重要文化財で、島根の佐太神社に伝わる「彩絵檜扇」(平安時代)をはじめ、貴重な扇を目の当たりに出来る良い機会となりそうです。

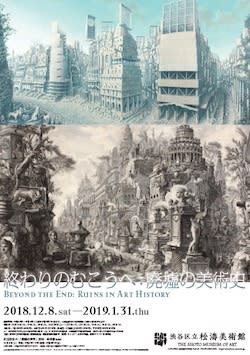

美術ファンのみならず、端的に「廃墟」なる言葉に心惹かれる方も多いかもしれません。渋谷区立松濤美術館にて「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」が開催されます。

「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」@渋谷区立松濤美術館(12/8~2019/1/31)

12月8日(土)より「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」展を開催します。西洋古典から現代日本までの廃墟・遺跡・都市をテーマとした作品を集めた本展。古今東西を問わずなぜ人々は廃墟に惹きつけられてきたのか?その答えは会場でみつかるかも…https://t.co/lTk5rty1hq pic.twitter.com/zIFv0HQFYs

— 渋谷区立松濤美術館【公式】 (@shoto_museum) 2018年11月28日

これは「廃墟」をテーマに、西洋の古典絵画から、現代日本の美術作品までを俯瞰する展覧会で、ユベール・ロベール、ピラネージをはじめ、コンスタブル、ルソー、マグリット、デルヴォー、さらにはそ藤島武二に岡鹿之助、そして元田久治や大岩オスカールなどの作品が一堂に公開されます。「廃墟」を切り口に、洋の東西を超えた、美術の歴史が紡がれるかもしれません。

来年を見据え、年間の展覧会の特集を組んだ雑誌が目立って来ました。どこかのタイミングでブログでもご紹介したいと思います。(リンクは、左から日経おとなのOFF、芸術新潮、100%ムックシリーズ)

更新がやや滞っていますが、当面は現状のペースでブログを続ける予定です。お付き合いくだされば嬉しいです。

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

2018年11月に見たい展覧会〜さわひらき・辰野登恵子・ロマンティック・ロシア

11月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「MOTサテライト 2018秋 うごきだす物語」 清澄白河エリアの各所(~11/18)

・「白磁」 日本民藝館(~11/23)

・「林原美術館所蔵 大名家の能装束と能面」 渋谷区立松濤美術館(~11/25)

・「超えてゆく風景」 ワタリウム美術館(~12/2)

・「生誕110年 東山魁夷展」 国立新美術館(~12/03)

・「村上友晴展 ひかり、降りそそぐ」 目黒区美術館(~12/6)

・「開館15周年 ジョルジュ・ルオー 聖なる芸術とモデルニテ」 パナソニック汐留ミュージアム(~12/9)

・「さわひらき 潜像の語り手」 KAAT神奈川芸術劇場(11/11~12/9)

・「駒井哲郎―煌めく紙上の宇宙」 横浜美術館(~12/16)

・「江戸絵画の文雅―魅惑の18世紀」 出光美術館(11/3~12/16)

・「新・桃山の茶陶」 根津美術館(10/20~12/16)

・「田根剛|未来の記憶 Archaeology of the Future ─ Digging & Building」 東京オペラシティアートギャラリー(~12/24)

・「神々のやどる器―中国青銅器の文様」 泉屋博古館分館(11/17~12/24)

・「言語と美術―平出隆と美術家たち」 DIC川村記念美術館(~2019/1/14)

・「エキゾティック×モダン アール・デコと異境への眼差し」 東京都庭園美術館(~2019/1/14)

・「列島の祈り―祈年祭・新嘗祭・大嘗祭―」 國學院大學博物館(11/3~2019/1/14)

・「生誕135年 石井林響展 千葉に出づる風雲児」 千葉市美術館(11/23~2019/1/14)

・「カタストロフと美術のちから展」 森美術館(~2019/1/20)

・「霧の抵抗 中谷芙二子」 水戸芸術館(~2019/1/20)

・「辰野登恵子展」 埼玉県立近代美術館(11/14~2019/1/20)

・「皇室ゆかりの美術―宮殿を彩った日本画家」 山種美術館(11/17~2019/1/20)

・「吉村芳生 超絶技巧を超えて」 東京ステーションギャラリー(11/23~2019/1/20)

・「扇の国、日本」 サントリー美術館(11/28~2019/1/20)

・「建築 × 写真 ここのみに在る光」 東京都写真美術館(11/10~2019/1/27)

・「ブルーノ・ムナーリ―役に立たない機械をつくった男」 世田谷美術館(11/17~2019/1/27)

・「国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア」 Bunkamura ザ・ミュージアム(11/23~2019/1/27)

・「いわさきちひろ生誕100年 Life展 作家で、母で つくる そだてる 長島有里枝」 ちひろ美術館・東京(11/3~2019/1/31)

・「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」 足立区立郷土博物館(~2019/2/11)

・「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」 21_21 DESIGN SIGHT(11/2~2019/2/24)

ギャラリー

・「木学 XYLOLOGY 起源と起点」 旧平櫛田中邸・アトリエ(~11/11)

・「匠の森」 ポーラ ミュージアム アネックス(11/9~11/18)

・「日本のアートディレクション展 2018」 クリエイションギャラリーG8(~11/22)

・「Art Direction Japan 2018展」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(~11/22)

・「森淳一展 山影」 ミヅマアートギャラリー(~11/24)

・「吉野石膏美術振興財団在外研修助成採択者成果発表展 めざめるかたちたち」 スパイラルガーデン(11/14~11/26)

・「名和晃平 Biomatrix」 SCAI THE BATHHOUSE(~12/8)

・「風間サチコ 予感の帝国」 NADiff a/p/a/r/t(11/9〜12/9)

・「桑山忠明」 タカ・イシイギャラリー東京(11/22~12/22)

・「田根剛|未来の記憶」 TOTOギャラリー・間(~12/23)

・「絵と、 vol.4 千葉正也」 ギャラリーαM(11/10~2019/1/12)

・「鈴木理策 写真展:知覚の感光板」 キヤノンギャラリーS品川(11/28~2019/1/16)

・「それを超えて美に参与する 福原信三の美学」 資生堂ギャラリー(~2019/3/17)

まずは現代美術です。KAAT神奈川芸術劇場にて「さわひらき 潜像の語り手」がはじまります。

「さわひらき 潜像の語り手」@KAAT神奈川芸術劇場(11/11~12/9)

同展は、KAAT神奈川芸術劇場の「美術とパフォーミングアーツの新たな交差点『KAAT Exhibition』」(公式サイトより)の一環として行われるもので、期間中、映像作家のさわひらきの作品を中心に、ダンサーの島地保武・酒井はなの新作ダンスや、パフォーマンスイベントなどのプログラムが展開されます。

映像作家さわひらきと島地保武が競演、新作ダンス公演「silts-シルツ-」 https://t.co/EuagQpFvYX pic.twitter.com/wXBos74HeE

— ステージナタリー (@stage_natalie) 2018年10月25日

よって単なる個展ではありません。11月23日から25日にかけては、「KAAT EXHIBITION 2018」と題し、「さわひらき×島地保武『siltsーシルツ』」(別料金)が開催されます。また11月17日には、展覧会チケットのみで観覧可能な「島地保武×環ROY×鎮座DOPENESS」も開かれます。そのタイミングを狙って出かけるのも良いかもしれません。

一度、回顧展に接したいと思っていました。画家、辰野登恵子の展覧会が、埼玉県立近代美術館で開催されます。

「辰野登恵子展」@埼玉県立近代美術館(11/14~2019/1/20)

1950年に長野県の岡谷に生まれた画家は、1970年代にドットやストライプなどのパターンを用い、版画を制作し、のちに油彩へ移っては、独自の抽象表現を追求し続けました。

【埼玉県立近代美術館 2018企画展】1970年代にグリッドやストライプをモチーフとした版画作品で注目を集めた辰野登恵子。80年代は抽象絵画の新たな可能性を示しました。辰野の絵画表現を版画・ドローイングから照射します。「辰野登恵子展」(11/14-1/20)、ご期待ください。https://t.co/8JUauasEM8 pic.twitter.com/DcEwKZrbs5

— 埼玉県立近代美術館 (@momas_kouhou) 2018年3月28日

その辰野の画業を、油彩30点を含む、約220点の作品にて俯瞰する展覧会です。中でも版画やドローイングなどの紙の仕事に着目していて、あまり見る機会の少なかった初期のシルクスクリーン版画連作も多く出展されます。辰野の油彩画は、国立新美術館の「与えられた形象 辰野登恵子/柴田敏雄」(2012年)でも見る機会がありましたが、今回の展示では、辰野の知られざる制作を見ることが出来そうです。

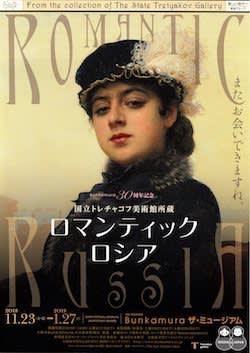

おおよそ4ヶ月間の施設改修工事を終え、再び文化村に展覧会がやって来ました。Bunkamura ザ・ミュージアムにて「国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア」が行われます。

「国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア」@Bunkamura ザ・ミュージアム(11/23~2019/1/27)

これは約20万点もの所蔵作品を誇る、ロシアの国立トレチャコフ美術館より、主に19世紀後半から20世紀にかけてのロシアの絵画を紹介する展覧会で、クラムスコイ、シーシキン、レヴァタン、レーピンらの作品が約70点ほど公開されます。

「ロマンティック・ロシア」国立トレチャコフ美術館所蔵の絵画が東京のBunkamura ザ・ミュージアムで開催期間:2018年11月23日(金・祝)-2019年1月27日(日)開館時間:10:00-18:00(金・土曜日は21:00まで)#ロシア #露日関係 #日露関係 #美術 #トレチャコフ美術館https://t.co/SbkvAJt0qc pic.twitter.com/u0FVXriDie

— 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) 2018年10月26日

中でもクラムスコイの女性をモチーフとした「忘れえぬ女」や「月明かりの夜」、それにともにロシアの自然を表したシーシキンの「雨の樫林」やバクシェーエフの「樹氷」に注目が集まるのではないでしょうか。また初来日作品も多く出展されるそうです。ロシア絵画の魅力に接する良い機会となりそうです。

それでは11月もどうぞ宜しくお願いします。

2018年10月に見たい展覧会~フェルメール・ルーベンス・MOTサテライト~

お待たせ致しました、刀剣乱舞-ONLINE-コラボグッズのご紹介です!詳細→ https://t.co/5eQz4L4I0y#京のかたな #刀剣乱舞

— 特別展「京のかたな」in京都【公式】 (@katana2018kyoto) 2018年9月27日

そうした中、京都では国立博物館で「京(みやこ)のかたな」展がはじまりました。昨今の刀剣ブームもあるのか、事前から相当に話題を集めていて、実際に初日には最大で2時間もの待ち時間が発生しました。その後の平日は落ち着いているようですが、ひょっとするとこの秋、最も混雑する展覧会となるかもしれません。

9月に見た展覧会では、可愛らしい花鳥画が目白押しだった「小原古邨展―花と鳥のエデン」(茅ヶ崎市美術館)、単に1968年の美術だけでなく、時代や社会の世相も抉り取っていた「1968年 激動の時代の芸術」(千葉市美術館)、オルセーの充実したコレクションにより、ボナールの色彩の魅力を味わえた「ピエール・ボナール展」(国立新美術館)、磯崎新のホワイトキューブに新たな世界を吹き込んだ「内藤礼―明るい地上には あなたの姿が見える」(水戸芸術館)などが印象に残りました。いずれの展覧会の感想もまだ書けていないので、追ってまとめたいと思います。

さて10月も盛りだくさんです。今月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」 21_21 DESIGN SIGHT(~10/14)

・「あざみ野コンテンポラリー vol.9 今もゆれている」 横浜市民ギャラリーあざみ野(~10/21)

・「没後160年記念 歌川広重」 太田記念美術館(~10/28)

・「キリシタン―日本とキリスト教の469年―」 國學院大學博物館(~10/28)

・「阿部展也ーあくなき越境者」 埼玉県立近代美術館(~11/4)

・「横山華山」 東京ステーションギャラリー(~11/11)

・「藝大コレクション展2018」 東京藝術大学大学美術館(10/2~11/11)

・「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」 町田市立国際版画美術館(~11/18)

・「小倉遊亀展」 平塚市美術館(10/6~11/18)

・「MOTサテライト 2018秋 うごきだす物語」 清澄白河エリアの各所(10/20~11/18)

・「白磁」 日本民藝館(~11/23)

・「仏像の姿~微笑む・飾る・踊る~」 三井記念美術館(~11/25)

・「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 神奈川県立近代美術館葉山(~11/25)

・「愛について アジアン・コンテンポラリー」 東京都写真美術館(10/2~11/25)

・「林原美術館所蔵 大名家の能装束と能面」 渋谷区立松濤美術館(10/6~11/25)

・「超えてゆく風景」 ワタリウム美術館(~12/2)

・「村上友晴展 ひかり、降りそそぐ」 目黒区美術館(10/13~12/6)

・「開館15周年 ジョルジュ・ルオー 聖なる芸術とモデルニテ」 パナソニック汐留ミュージアム(~12/9)

・「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」 東京国立博物館(10/2~12/9)

・「マルセル・デュシャンと日本美術」 東京国立博物館(10/2~12/9)

・「駒井哲郎―煌めく紙上の宇宙」 横浜美術館(10/13~12/16)

・「新・桃山の茶陶」 根津美術館(10/20~12/16)

・「カール・ラーションスウェーデンの暮らしを芸術に変えた画家」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~12/24)

・「アジアにめざめたら アートが変わる、世界が変わる 1960-1990年代」 東京国立近代美術館(10/10~12/24)

・「言語と美術―平出隆と美術家たち」 DIC川村記念美術館(10/6~2019/1/14)

・「エキゾティック×モダン アール・デコと異境への眼差し」 東京都庭園美術館(10/6~2019/1/14)

・「カタストロフと美術のちから展」 森美術館(10/6~2019/1/20)

・「ルーベンス展―バロックの誕生」 国立西洋美術館(10/16~2019/1/20)

・「ムンク展―共鳴する魂の叫び」 東京都美術館(10/27~2019/1/20)

・「フェルメール展」 上野の森美術館(10/5~2019/2/3)

・「フィリップス・コレクション」 三菱一号館美術館(10/17~2019/2/11)

ギャラリー

・「絵と、 vol.2 村瀬恭子」 ギャラリーαM(~10/27)

・「人・建築・都市を記憶する―レンズ付フィルムによる写真展 100人の本郷」 ギャラリーA4(10/5~10/29)

・「SHIMURAbros Seeing Is Believing 見ることは信じること」 ポーラ ミュージアム アネックス(10/5~11/4)

・「石田尚志 絵と窓の間」 タカ・イシイギャラリー東京(10/20~11/17)

・「日本のアートディレクション展 2018」 クリエイションギャラリーG8(10/29~11/22)

・「Art Direction Japan 2018展」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(10/29~11/22)

・「森淳一展 山影」 ミヅマアートギャラリー(10/24~11/24)

・「名和晃平 Biomatrix」 SCAI THE BATHHOUSE(10/10~12/8)

・「田根剛|未来の記憶」 TOTOギャラリー・間(10/18~12/23)

・「それを超えて美に参与する 福原信三の美学」 資生堂ギャラリー(10/16~2019/3/17)

10月は上野の西洋美術展に要注目です。上野の森美術館にて「フェルメール展」がはじまります。

「フェルメール展」@上野の森美術館(10/5~2019/2/3)

これはオランダの画家、フェルメールの絵画が、国内史上最多の9点来日する展覧会で、全てが「フェルメール・ルーム」と題した1室の展示室にて公開されます。またメツーやホーホなど、同時代の画家の絵画も50点ほどやって来ます。

それに「フェルメール展」は、入場に際し、「事前日時指定制」を採用していて、既にオンラインにて、10月、11月分のチケットが発売されています。

【おしらせ】公式ホームページについに公式図録が登場よ。贅沢な特製化粧箱入り〜。LDKWAREのエプロンとバッグもステキだわ。大人の塗り絵びんもあるんですって。盛りだくさんで迷っちゃう〜。#公式図録 #LDKWARE #大人の塗り絵 #コロリアージュ https://t.co/ZWH6RaUKU9 pic.twitter.com/PUNevFGEWH

— ミルクさん@フェルメール展 (@VermeerTen) 2018年9月28日

メディアなどの露出も多く、チケットも売れているのかと思いきや、実際のところ土日を含めてまだ余裕があります。チケット情報のサイトを改めて確認したところ、一部の時間帯で、予定枚数が終了していますが、全て売り切れている日は1日もありません。

よって、当日の日時指定券を求める方が多くなることが予想されます。当日券は前売券よりも+200円です。公式のTwitterアカウントで販売の案内があるそうですが、あらかじめ前売券を手配しておかれることをおすすめします。

ルーベンスとイタリアの関係を明らかにする骨太の展覧会となりそうです。国立西洋美術館で「ルーベンス展―バロックの誕生」が開催されます。

「ルーベンス展―バロックの誕生」@国立西洋美術館(10/16~2019/1/20)

スペイン領ネーデルランドに生まれたルーベンスは、イタリアへ渡り、古代やルネサンスの美術を咀嚼しつつ、当時の最先端の美術を身につけては、画家としての地位を確立しました。

これはとあるグッズの色校正。ルーベンスの作品は全図もいいですがトリミングをするとまた素晴らしい。迫力があります。#ルーベンス展 #国立西洋美術館 #グッズ pic.twitter.com/aWt4gUcIzw

— ルーベンス展ーバロックの誕生【公式】10/16開幕 (@rubensten2018) 2018年9月29日

そうしたイタリア美術の影響関係に焦点を当てたのが「ルーベンス展」で、ルーベンスの絵画だけでなく、先行した古代彫刻や16世紀のイタリアの芸術家の作品、さらに同時代以降のイタリア・バロックの芸術をも紹介します。このほかに上野では月末から「ムンク展」(東京都美術館。10月27日から。)もはじまります。ともかくチラシ表紙を飾る「叫び」の知名度が抜群なだけに、早々から多くの人で賑わいそうです。

最後は現代美術です。来年3月のリニューアル・オープンを控え、最後の館外でのアートプロジェクトになるかもしれません。清澄白河エリアにて「MOTサテライト2018秋 うごきだす物語」が行われます。

「MOTサテライト2018秋 うごきだす物語」@清澄白河エリアの各所(10/20~11/18)

「MOTサテライト」とは、長期休館中の東京都現代美術館が、美術館としての活動を館外へと展開するアートプロジェクトで、過去に2回開催されました。

#東京都現代美術館 が清澄白河のまちにお邪魔する「MOTサテライト 2018秋」のチラシが出来ました。少し変わった折り方で、広げるとポスターに!主に都内の美術館、ギャラリー、カフェ等で配布しておりますので、是非お手にとってご覧ください。⇒https://t.co/4XQ0A6DIoy pic.twitter.com/K3TZY2GKwU

— 東京都現代美術館 (@MOT_art_museum) 2018年9月19日

会期中は、清澄白河の各所に作品が展示されます。清澄庭園や資料館通りの散策や、珈琲店巡りなど、町歩きの感覚で参加するのも楽しそうです。

「フェルメール会議 (双葉社スーパームック)」

「フェルメール会議 (双葉社スーパームック)」最後にお知らせです。内容については改めてブログでご紹介する予定ですが、10月2日発売の「フェルメール会議」(青い日記帳・編/双葉社スーパームック)に、会議メンバーとして参加し、一部のテキストを担当しました。まずは書店で手にとってご覧いただければ嬉しいです。

フェルメール会議 (双葉社スーパームック) https://t.co/9dSQLm636b @amazonJPより 本日発売です。内容については明菜さんのブログが詳しいです→ https://t.co/yM5eZ6GOyX (まずは帰りに本屋寄ってみます

— はろるど (@harold_1234) 2018年10月2日

9月もブログの更新が遅れましたが、当面はこのペースで更新していきたいと思います。

それではどうぞ宜しくお願いします。

2018年9月に見たい展覧会〜小原古邨・ボナール・渡邊省亭〜

そのような中、知られざる木版画家の魅力を伝えていた「木版画の神様 平塚運一展」(千葉市美術館)や、琉球に花開いた芸術に感銘させられた「琉球 美の宝庫」(サントリー美術館)、さらに幕末明治の浮世絵師、月岡芳年の作品が一堂に会した「芳年—激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」(練馬区立美術館)などが印象に残りました。

さて9月です。まさに芸術の秋到来と言ったところかもしれません。多くの展覧会がスタートします。今月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「杉浦邦恵 うつくしい実験」 東京都写真美術館(~9/24)

・「涯(ハ)テノ詩聲(ウタゴエ) 詩人 吉増剛造展」 渋谷区立松濤美術館(~9/24)

・「内藤 礼―明るい地上には あなたの姿が見える」 水戸芸術館(~10/8)

・「没後50年 藤田嗣治展」 東京都美術館(~10/8)

・「禅僧の交流 墨蹟と水墨画を楽しむ」 根津美術館(9/1~10/8)

・「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」 21_21 DESIGN SIGHT(~10/14)

・「横山操展 ~アトリエより~」 三鷹市美術ギャラリー(~10/14)

・「マジック・ランタン 光と影の映像史」 東京都写真美術館(~10/14)

・「いわさきちひろ生誕100年 Life展 あそぶ plaplax」 ちひろ美術館・東京(~10/28)

・「没後160年記念 歌川広重」 太田記念美術館(9/1~10/28)

・「キリシタン―日本とキリスト教の469年―」 國學院大學博物館(9/15~10/28)

・「狩野芳崖と四天王」 泉屋博古館分館(9/15~10/28)

・「仙がい礼讃」 出光美術館(9/15~10/28)

・「原安三郎コレクション 小原古邨展—花と鳥のエデン—」 茅ヶ崎市美術館(9/9~11/4)

・「阿部展也ーあくなき越境者」 埼玉県立近代美術館(9/15〜11/4)

・「モダンアート再訪 ダリ、ウォーホルから草間彌生まで 福岡市美術館コレクション」 横須賀美術館(9/15~11/4)

・「日本画の挑戦者たち—大観、春草、古径、御舟—」 山種美術館(9/15~11/11)

・「1968年 激動の時代の芸術」 千葉市美術館(9/19~11/11)

・「京都・醍醐寺—真言密教の宇宙—」 サントリー美術館(9/19~11/11)

・「横山華山」 東京ステーションギャラリー(9/22~11/11)

・「ヨルク・シュマイサー 終わりなき旅」 町田市立国際版画美術館(9/15~11/18)

・「白磁」 日本民藝館(9/11~11/23)

・「仏像の姿~微笑む・飾る・踊る~」 三井記念美術館(9/15~11/25)

・「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 神奈川県立近代美術館葉山(9/15~11/25)

・「超えてゆく風景」 ワタリウム美術館(9/1~12/2)

・「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」 国立新美術館(9/26~12/17)

・「リー・キット展」 原美術館(9/16~12/24)

・「カール・ラーションスウェーデンの暮らしを芸術に変えた画家」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(9/22~12/24)

ギャラリー

・「宮本佳美 消滅からの形成」 ポーラ ミュージアム アネックス(9/7~9/24)

・「竹中大工道具館企画展 南の島の家づくり-東南アジアとうしょ島嶼部の建築と生活」 ギャラリーA4(~9/28)

・「Yesterdays 黒と白の狂詩曲 立木義浩写真展」 CHANEL NEXUS HALL(9/1~9/29)

・「SEITEIリターンズ!!~渡邊省亭展」 加島美術(9/15〜9/29)

・「good design company 1998-2018」 クリエイションギャラリーG8(9/12~10/18)

・「横尾忠則 幻花幻想幻画譚 1974-1975」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(9/5~10/20)

・「絵と、 vol.2 村瀬恭子」 ギャラリーαM(~10/27)

・「海を渡ったニッポンの家具—豪華絢爛仰天手仕事」 LIXILギャラリー(9/6~11/24)

・「眠らない手 エルメスのアーティスト・レジデンシー展」 メゾンエルメス(9/13~1/13)

チラシからして目を引くのではないでしょうか。茅ヶ崎市美術館にて、版画家、小原古邨の展覧会が開催されます。

「原安三郎コレクション 小原古邨展—花と鳥のエデン—」@茅ヶ崎市美術館(9/9~11/4)

明治10年に生まれた小原古邨は、当初、日本画家として活動したものの、のちに木版画を手がけると、「TIMES」誌に掲載されるなどして、主に欧米で人気を集めてきました。

その反面、日本では必ずしも良く知られておらず、同じく新版画の川瀬巴水らと比べると、評価が定まっているとは言えません。

【予告】茅ヶ崎市開館20周年記念「版の美」シリーズ第2弾として9月9日(日) ~11月4日(日)、「原安三郎コレクション 小原古邨展 -花と鳥のエデン-」を開催します。実業家・原安三郎旧蔵の小原古邨作品230点を世界初公開!(前期・後期で全点入れ替え)https://t.co/vEToks7je5 pic.twitter.com/vzNVwK1c83

— 茅ヶ崎市美術館 (@chigasakimuseum) 2018年8月26日

浮世絵のコレクターとして知られた、実業家、原安三郎の旧蔵品による、国内最大級の小原古邨展です。出展数も230点に及びますが、前後期(前期:9/9〜10/8、後期:10/11〜11/4)で全ての作品が入れ替わります。まずは前期を見てくるつもりです。

実のところ、今年に開催される西洋美術展の中で、一番楽しみにしていました。フランスのナビ派の画家、ピエール・ボナールの回顧展が、国立新美術館ではじまります。

「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」@国立新美術館(9/26~12/17)

ボナールは、何も見る機会が少ないわけではなく、国立西洋美術館でも何点か常に公開されているほか、過去に国内で行われたナビ派関連の展示でも、複数の作品が出展されました。

しかし今回ほどの大規模な回顧展は久しぶりです。油彩、素描、版画に挿絵、それに写真を交え、計130点の作品にてボナールの画業を俯瞰します。また、日本初公開の30点を含む、パリのオルセー美術館からも作品がやって来て、質量ともに不足のないボナール展となりそうです。

ブームも再びわき起こるのでしょうか。日本画家、渡邊省亭の展覧会が、加島美術にて開催されます。

「SEITEIリターンズ!!~渡邊省亭展」@加島美術(9/15〜9/29)

幕末の江戸に生まれた画家、渡邊省亭は、パリ万国博覧会で銀牌も獲得し、赤坂離宮迎賓館の「花鳥の間」の七宝の下絵を描くなどして活動したものの、不思議と画業を網羅するような回顧展が行われませんでした。

しかし昨年、同じく加島美術の「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」にて、はじめて作品がまとめて紹介され、美術ファンの間で話題を集めました。

加島美術で開催される渡邊省亭展「SEITEIリターンズ!!〜渡邊省亭展〜」に先駆けまして、省亭に関するコラムを紹介して参ります。第一弾は、「明治宮殿の天井画下絵」について。惜しくも失われたその幻の姿とは・・。https://t.co/BbvV6QrYNu#渡邊省亭 #watanabeseitei #加島美術

— 加島美術 / Kashima Arts (@Kashima_Arts) 2018年8月23日

以来、約1年ぶりの展覧会です。今回は省亭の作品のみならず、七宝に表した濤川惣助の作品も同時に展示されます。精緻な描写で、四季の花鳥などを洒脱に表現した省亭の魅力を、再び味わえる良い機会となりそうです。

9月からは、ブログの更新を少しづつ前のペースへ戻したいと思います。引き続きお付き合い下されば嬉しいです。

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

2018年8月に見たい展覧会~芳年・芳幾、そして内藤礼〜

先日、閉幕した「ミラクル・エッシャー展」(上野の森美術館)が、大いに人気を集め、会期後半は長蛇の列が出来ました。最終的には、54日間で、20万名超もの入場者を集めたそうです。巡回先のあべのハルカス美術館(11/16~2019/1/14)でも、また混雑するかもしれません。

そのほか、夏休みを迎え、「デザインあ展 in TOKYO」(日本科学未来館)、「昆虫」(国立科学博物館)、「モネ それからの100年」(横浜美術館)などが、混み合ってきています。いずれの展覧会も、さらに大勢の人で賑わいそうです。

【 #縄文 】本日より国宝6件が集結です。特別展「縄文」開幕以来展示していた4件に、長野県茅野市の「土偶 縄文のビーナス」と「土偶 仮面の女神」が加わりました。これで縄文の国宝全6件が初めて勢ぞろいしました!お見逃しなく! #jomon #Archaeology #考古 #고고학 https://t.co/Q34sGVviso pic.twitter.com/7NwlcWVTEM

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2018年7月31日

7月は思うように展覧会を見られませんでしたが、質量ともに圧倒的スケールだった「縄文」(東京国立博物館)、現代美術に魅せる作品の多い「モネ それからの100年」(横浜美術館)、そして竹工芸の精緻な技を目の当たりにした「線の造形、線の空間」(菊池寛実記念智美術館)が、強く印象に残りました。「縄文」に関しては、7月末に国宝6件も出揃ったため、近々、再度、見に行くつもりです。

それでは、8月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「第24回 秘蔵の名品 アートコレクション展─動物たちの息吹」 ホテルオークラ東京(~8/23)

・「ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画」 DIC川村記念美術館(~8/26)

・「名作展 ベストセレクション 龍子記念館の逸品」 大田区立龍子記念館(~8/26)

・「没後40年 濱田庄司展」 世田谷美術館(~8/26)

・「落合芳幾」 太田記念美術館(8/3~8/26)

・「小瀬村真美:幻画~像(イメージ)の表皮」 原美術館(~9/2)

・「三沢厚彦 ANIMALS IN YOKOSUKA」 横須賀美術館(~9/2)

・「第7回 新鋭作家展 見しらぬ故郷/なじみの異郷」 川口市立アートギャラリー・アトリア(~9/2)

・「琉球 美の宝庫」 サントリー美術館(~9/2)

・「ルーヴル美術館展 肖像芸術」 国立新美術館(~9/3)

・「水を描く―広重の雨、玉堂の清流、土牛のうずしお」 山種美術館(~9/6)

・「フィンランド陶芸―芸術家たちのユートピア」 目黒区美術館(~9/6)

・「生誕100年 いわさきちひろ、絵描きです。」 東京ステーションギャラリー(~9/9)

・「巨匠たちのクレパス画展 日本近代から現代まで」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~9/9)

・「木版画の神様 平塚運一展」 千葉市美術館(~9/9)

・「江戸名所図屏風と都市の華やぎ」 出光美術館(〜9/9)

・「没後50年 河井寬次郎展」 パナソニック汐留ミュージアム(~9/16)

・「ショーメ 時空を超える宝飾芸術の世界」 三菱一号館美術館(~9/17)

・「ブラジル先住民の椅子 野生動物と想像力」 東京都庭園美術館(~9/17)

・「杉浦邦恵 うつくしい実験」 東京都写真美術館(~9/24)

・「涯(ハ)テノ詩聲(ウタゴエ) 詩人 吉増剛造展」 渋谷区立松濤美術館(8/11~9/24)

・「芳年—激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」 練馬区立美術館(8/5~9/24)

・「内藤 礼―明るい地上には あなたの姿が見える」 水戸芸術館(~10/8)

・「没後50年 藤田嗣治展」 東京都美術館(~10/8)

・「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」 21_21 DESIGN SIGHT(~10/14)

・「横山操展 ~アトリエより~」 三鷹市美術ギャラリー(8/4〜10/14)

・「マジック・ランタン 光と影の映像史」 東京都写真美術館(8/14~10/14)

・「いわさきちひろ生誕100年 Life展 あそぶ plaplax」 ちひろ美術館・東京(~10/28)

ギャラリー

・「第12回 shiseido art egg 宇多村英恵展」 資生堂ギャラリー(8/3~8/26)

・「Every Day Is A Good Day ―日々是好日」 スパイラルガーデン(8/6〜12)

・「現代陶芸 ‘90s」 ギャラリー小柳(~8/25)

・「棚田康司 全裸と布」 ミヅマアートギャラリー(8/1〜9/1)

・「竹中大工道具館企画展 南の島の家づくり-東南アジアとうしょ島嶼部の建築と生活」 ギャラリーA4(8/20~9/28)

・「藤村龍至展 ちのかたち」 TOTOギャラリー・間(7/31~9/30)

今月はまず浮世絵に着目したいと思います。練馬区立美術館で、幕末・明治の浮世絵師、月岡芳年の回顧展が開催されます。

「芳年—激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」@練馬区立美術館(8/5~9/24)

幕末の江戸に生まれ、国芳に入門し、明治維新後は、いわゆる血みどろ絵で名を知らしめた月岡芳年は、晩年に至るまで、武者絵や物語絵を描き続け、数多くの傑作を残しました。

最後の浮世絵師「月岡芳年」の画業の全貌を紹介する展覧会「芳年ー激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」開催|Japaaan https://t.co/WfIkrisMdc #日本画 #浮世絵 #月岡芳年 #練馬区 #展覧会 #アート #イラスト pic.twitter.com/H359OWIEks

— Japaaan (@japaaan_com) 2018年7月31日

近年でも、芳年に関する展示が行われたほか、出版物が刊行されるなど、その知名度も高まってきましたが、画業を網羅するような回顧展は、意外と行われませんでした。

まさに待望の芳年展です。世界屈指の芳年コレクションを有する西井正氣氏の収蔵品、250点超にて、芳年の画業の全般を俯瞰します。過去最大スケールの芳年展となりそうです。

その芳年とほぼ同時代の浮世絵師が、落合芳幾でした。太田記念美術館にて「落合芳幾」展が行われます。

「落合芳幾」@太田記念美術館(8/3~8/26)

芳幾も国芳の門人で、幕末は武者絵や戯画、美人画などの浮世絵を描き、明治には新聞や歌舞伎雑誌の創刊に関わるなどして、幅広く活動しました。

本日7/29(日)は、#隅田川花火大会 。こちらは落合芳幾が描いた明治時代初期の隅田川花火大会です。人気の花魁や芸者、歌舞伎役者たちが船の上から派手な花火を楽しんでいます。原宿の太田記念美術館にて、8/3~8/26に開催する「落合芳幾」展で展示します。 pic.twitter.com/dre1ttfOL2

— 太田記念美術館 (@ukiyoeota) 2018年7月29日

しかしながら、現在、その画業は知られているとは言えません。何せ、芳幾の全貌を紹介する「世界で初めて」(公式サイトより)の展覧会です。芳年展とあわせて見たいと思います。

最後は現代美術です。水戸芸術館にて、内藤礼の個展がはじまりました。

「内藤 礼―明るい地上には あなたの姿が見える」@水戸芸術館(~10/8)

私が内藤礼に強く惹かれるきっかけになったのが、今から8年ほど前、2010年に、当時の神奈川県立近代美術館で見た、「内藤礼 - すべて動物は、世界の内にちょうど水の中に水があるように存在している」と題した個展でした。インスタレーションが建物空間の魅力をさらに引き出すような展示で、なんとも言い難い、至福とも呼びうる体験をしたことを覚えています。

【まもなく開催】内藤 礼―明るい地上には あなたの姿が見える現代美術家・内藤礼による過去最大規模となる個展を開催します。本展より、高校生以下の方が入場無料になるなど、料金体系が変わります。ぜひご来場ください。7月28日[土]~ 10月8日[月]https://t.co/C8H0dTDYcv pic.twitter.com/TCGWdWqAEK

— 水戸芸術館 (公式) (@art_tower_mito) 2018年7月26日

久しぶりの美術館での個展です。全て自然光のみで展示されるそうですが、水戸芸術館の空間へどう響くのかにも期待したいと思います。

7月はブログの更新がやや滞りました。8月もしばらく不定期で更新する予定です。いつもながらのマイペースとなりますが、何卒お付き合いくだされば幸いです。

2018年7月に見たい展覧会〜琉球・縄文・サマーフェス

春先に代わり、夏から秋へ向けての新たな展覧会もはじまっています。7月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「人麿影供900年 歌仙と古筆」 出光美術館(~7/22)

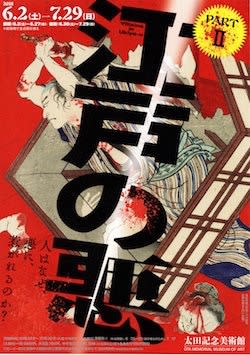

・「江戸の悪 PARTⅡ」 太田記念美術館(~7/29)

・「ダイアン・クライスコレクション アンティーク・レース展」 渋谷区立松濤美術館(~7/29)

・「生誕120年 中村忠二展」 練馬区立美術館(~7/29)

・「ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画」 DIC川村記念美術館(~8/26)

・「名作展 ベストセレクション 龍子記念館の逸品」 大田区立龍子記念館(~8/26)

・「没後40年 濱田庄司展」 世田谷美術館(~8/26)

・「小瀬村真美:幻画~像(イメージ)の表皮」 原美術館(~9/2)

・「金剛宗家の能面と能装束」 三井記念美術館(~9/2)

・「三沢厚彦 ANIMALS IN YOKOSUKA」 横須賀美術館(~9/2)

・「縄文—1万年の美の鼓動」 東京国立博物館(7/3~9/2)

・「浦沢直樹展 描いて描いて描きまくる!—埼玉の巻」 埼玉県立近代美術館(7/7~9/2)

・「第7回 新鋭作家展 見しらぬ故郷/なじみの異郷」 川口市立アートギャラリー・アトリア(7/14~9/2)

・「琉球 美の宝庫」 サントリー美術館(7/18~9/2)

・「ルーヴル美術館展 肖像芸術」 国立新美術館(~9/3)

・「水を描く—広重の雨、玉堂の清流、土牛のうずしお」 山種美術館(7/14~9/6)

・「フィンランド陶芸—芸術家たちのユートピア」 目黒区美術館(7/14~9/6)

・「生誕100年 いわさきちひろ、絵描きです。」 東京ステーションギャラリー(7/14~9/9)

・「巨匠たちのクレパス画展 日本近代から現代まで」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(7/14~9/9)

・「木版画の神様 平塚運一展」 千葉市美術館(7/14~9/9)

・「没後50年 河井寬次郎展」 パナソニック汐留ミュージアム(7/7~9/16)

・「ゴードン・マッタ=クラーク展」 東京国立近代美術館(~9/17)

・「ショーメ 時空を超える宝飾芸術の世界」 三菱一号館美術館(~9/17)

・「ブラジル先住民の椅子 野生動物と想像力」 東京都庭園美術館(~9/17)

・「モネ それからの100年」 横浜美術館(7/14~9/24)

・「イサム・ノグチ—彫刻から身体・庭へ」 東京オペラシティアートギャラリー(7/14~9/24)

・「杉浦邦恵 うつくしい実験」 東京都写真美術館(7/24〜9/24)

・「昆虫」 国立科学博物館(7/13~10/8)

・「BENTO おべんとう展—食べる・集う・つながるデザイン」 東京都美術館(7/21~10/8)

・「内藤 礼―明るい地上には あなたの姿が見える」 水戸芸術館(7/28〜10/8)

・「没後50年 藤田嗣治展」 東京都美術館(7/31~10/8)

・「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」 21_21 DESIGN SIGHT(~10/14)

・「デザインあ展 in TOKYO」 日本科学未来館(7/19~10/18)

・「ルドン ひらかれた夢—幻想の世紀末から現代へ」 ポーラ美術館(7/22~12/2)

ギャラリー

・「土屋信子 30 Ways To Go To The Moon」 SCAI THE BATHHOUSE(~7/14)

・「今津景 Measuring Invisible Distance」 山本現代(~7/14)

・「マッシモ・ヴィターリ写真展」 スパイラルガーデン(7/10〜16)

・「宮永愛子展 life」 ミヅマアートギャラリー(~7/21)

・「第12回 shiseido art egg 佐藤浩一展」 資生堂ギャラリー(7/6~7/29)

・「日本のグラフィックデザイン2018」 東京ミッドタウン・デザインハブ(~7/31)

・「柳原照弘展 Layerscape」 クリエイションギャラリーG8(7/4~8/7)

・「絵と、 vol.2 藤城嘘」 ギャラリーαM(~8/10)

・「現代陶芸 ‘90s」 ギャラリー小柳(7/5〜8/25)

・「野口哲哉~中世より愛をこめて」 ポーラ・ミュージアム・アネックス(7/13〜9/2)

・「HARUMI YAMAGUCHI×YOSHIROTTEN Harumi's Summer」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(7/6~8/25)

・「藤村龍至展」 TOTOギャラリー・間(7/31〜9/30)

色鮮やかなチラシ表紙も目を引きました。サントリー美術館にて「琉球 美の宝庫」展がはじまります。

「琉球 美の宝庫」@サントリー美術館(7/18~9/2)

これは、400年以上にわたり、東アジアで繁栄した琉球王国に因む文化財を紹介する展覧会で、紅型や琉球絵画、さらに螺鈿などによって象られた漆芸作品が、一堂に展示されます。

2006年に国宝に指定された「琉球国王尚家関係資料」が公開されるのも見どころで、「玉冠」(付簪)や「美御前御揃」など、那覇市歴史博物館からも、貴重な作品がやって来ます。

「#琉球 美の宝庫」7月18日(水)からサントリー美術館(東京・六本木)で開催!15世紀に統一王朝が成立し、400年以上にわたり繁栄した琉球王国。染織・絵画・漆芸を中心とした至宝を展示します。https://t.co/VVjhnyJRIW pic.twitter.com/DfvY1Sv2AN

— 読売新聞ブランド企画部 (@pr_yomi) 2018年5月30日

琉球美術のコレクションを有するサントリー美術館では、過去にも数回、沖縄に関する展覧会を開いていて、今回の「琉球 美の宝庫」は、2012年の「紅型 BINGATA―琉球王朝のいろとかたち」以来の開催となります。より幅広く琉球美術を展観するだけに、見応えのある内容になりそうです。

この夏の日本美術に関する大型展では、一番、注目を集めるかもしれません。東京国立博物館で「縄文—1万年の美の鼓動」が開催されます。

「縄文—1万年の美の鼓動」@東京国立博物館(7/3~9/2)

おおよそ1万年続いた縄文時代には、草創期から晩期へ至るまで、日本の各地にて、編籠や土器、土偶のほか、様々な道具が生み出されました。それを網羅して見せるのが、「縄文—1万年の美の鼓動」で、全国の博物館や郷土館より、実に200点以上もの資料が集まります。

「1日土偶店長」って?と思った方へ→ #縄文展 #マイ土偶 をつけてツイッターに投稿された「マイ土偶」の中から、縄文展事務局が厳選した作品を毎週1つ、「1日土偶店長」として、ツイッター公式アカウントのアイコンに採用!という企画です。https://t.co/CjDtd8u559 pic.twitter.com/7GKFPlRH4W

— 特別展「縄文―1万年の美の鼓動」公式 (@jomon_kodo) 2018年6月27日

国宝の6件の土偶が全て揃うのは、史上初めてでもあるそうです。(展示替えあり。)

今年も夏のイベントの季節がやって来ました。東京国立近代美術館にて「MOMATサマーフェス」が開催されます。

「MOMATサマーフェス」@東京国立近代美術館(7/20〜9/17)

「MOMATサマーフェス」は、展覧会を中心に、会期中、ワークショップなどを行うイベントで、毎週金曜、土曜は夜9時まで開館するほか、ガーデン・カフェでは、レストラン「ラー・エー・ミクニ」によるビアバーが開設されます。

東京国立近代美術館の「MOMATサマーフェス」、ナイトミュージアム&野外で楽しむガーデン・ビアバーも - https://t.co/vgOOoLSgRt pic.twitter.com/7FiOWB3pFF

— Fashion Press (@fashionpressnet) 2018年6月25日

また、夏限定の「フライデー・ナイトトーク」なども行われ、常設展では、毎週金曜、土曜に限り、17時以降、割引料金で観覧も出来ます。さらに、夏休みには、小学生を対象とした特別プログラムも実施されます。

上野でも期間限定でビアガーデンがオープンします。東京国立博物館にて「トーハク BEER NIGHT!」が開催されます。

「トーハク BEER NIGHT!」@東京国立博物館(7/27~7/28、8/3〜4)

東京国立博物館主催のビアガーデン「トーハク BEER NIGHT!」が今年も開催! 特別展『縄文-1万年の美の鼓動』とのコラボも https://t.co/YpEQr9seF2 pic.twitter.com/m6CjEV3iCS

— SPICE[エンタメ情報メディア]/e+ (@spice_topics) 2018年6月29日

今年は、平成館前庭より本館前広場へと会場を移し、縄文展とのコラボレーションや、キッチンカーのメニューが増えるなど、昨年よりスケールアップして行われます。期間が短いので、何とか会期の土日を狙って、ビールを楽しみたいところです。

いつもながらにたくさんあげてしまいましたが、全ての展覧会が見られるわけでもありません。マイペースでいきたいと思います。

それでは7月も宜しくお願いします。

2018年6月に見たい展覧会~岡本神草・江戸の悪・エッシャー

5月の展覧会では、まず2人の画家の回顧展、高山辰雄と長谷川利行展が印象に残りました。また三井記念美術館の「大名茶人・松平不昧」も、不昧に関した茶道具をかなり網羅していて、実に見応えのある内容となっていました。畠山記念館でも不昧展が開催中(6/17まで)だけに、あわせて見ておきたいところかもしれません。

目黒区美術館の「藤田嗣治 本のしごと 文字を装う絵の世界」も充実していました。藤田が渡仏後から晩年至るまで手がけた挿絵を多く出展していて、ともかくジャンルも内容も多様でかつ幅広く、いかに藤田が器用な画家であるかを改めて知ったような気がしました。また油彩や陶芸の作品も一部に参照していて、挿絵を中心にした画業の展開も、時間を追って辿ることが出来ました。

既に終了したものの、東京国立博物館の「名作誕生ーつながる日本美術」の後期展示も、さすがの名品揃いで感心しました。会期末が迫っても、館内には余裕があり、なかなか東京で見る機会の少ない「風俗図屏風」も、じっくりと鑑賞することが出来ました。

6月に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「浮世絵モダーン 深水の美人! 巴水の風景! そして…」 町田市立国際版画美術館(~6/17)

・「鈴木其一の四季花鳥図屏風と景徳鎮窯のちいさな五彩」 東京黎明アートルーム(~6/30)

・「ターナー 風景の詩」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~7/1)

・「夢二繚乱」 東京ステーションギャラリー(5/19~7/1)

・「風間サチコ展 ディスリンピア2680」 原爆の図丸木美術館(~7/8)

・「はじめての古美術鑑賞 漆の装飾と技法」 根津美術館(~7/8)

・「岡本神草の時代展」 千葉市美術館(~7/8)

・「内藤正敏 異界出現」 東京都写真美術館(~7/16)

・「うるしの彩り―漆黒と金銀が織りなす美の世界」 泉屋博古館分館(6/2~7/16)

・「人麿影供900年 歌仙と古筆」 出光美術館(6/16~7/22)

・「江戸の悪 PARTⅡ」 太田記念美術館(6/2~7/29)

・「ミラクル エッシャー展」 上野の森美術館(6/6~7/29)

・「生誕120年 中村忠二展」 練馬区立美術館(6/22~7/29)

・「大正モダーンズ~大正イマジュリィと東京モダンデザイン」 日比谷図書文化館(6/8~8/7)

・「ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画」 DIC川村記念美術館(~8/26)

・「名作展 ベストセレクション 龍子記念館の逸品」 大田区立龍子記念館(~8/26)

・「小瀬村真美:幻画~像(イメージ)の表皮」 原美術館(6/16~9/2)

・「ルーヴル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか」 国立新美術館(~9/3)

・「悪人か、ヒーローか」 東洋文庫ミュージアム(6/6~9/5)

・「ゴードン・マッタ=クラーク展」 東京国立近代美術館(6/19~9/17)

・「ブラジル先住民の椅子 野生動物と想像力」 東京都庭園美術館(6/30~9/17)

・「ミケランジェロと理想の身体」 国立西洋美術館(6/19~9/24)

ギャラリー

・「output! artput!」 Shibamata FU-TEN Bed and Local(6/8~6/10)

・「コーネーリア・トムセン展」 加島美術(6/2~6/16)

・「近くへの遠回り―日本・キューバ現代美術展」 スパイラルガーデン(6/6~6/17)

・「青秀祐展」 eitoeiko(6/9~6/30)

・「第12回 shiseido art egg 冨安由真展」 資生堂ギャラリー(6/8~7/1)

・「田中里奈展」 アートフロントギャラリー(6/15~7/1)

・「八木夕菜 NOWHERE」 ポーラ・ミュージアム・アネックス(6/15~7/8)

・「土屋信子 30 Ways To Go To The Moon」 SCAI THE BATHHOUSE(~7/14)

・「今津景 Measuring Invisible Distance」 山本現代(6/9~7/14)

・「宮永愛子展 life」 ミヅマアートギャラリー(6/20~7/21)

・「絵と、 vol.2 藤城嘘」 ギャラリーαM(6/16~8/10)

・「ふるさとの駄菓子―石橋幸作が愛した味とかたち」 LIXILギャラリー(6/7~8/25)

表紙を飾る「口紅」も大変に目を引くのではないでしょうか。千葉市美術館にて、日本画家、岡本神草の回顧展が開催されます。

「岡本神草の時代展」@千葉市美術館(~7/8)

明治27年に神戸に生まれた岡本神草は、当初、新南画風の作品を手がけていましたが、大正の初期から舞妓などを夢二風に描き、その後、濃厚でかつ官能性を帯びた美人画などを制作しました。さらに、菊池契月に師事し、さらなる展開を見せようとしたものの、38歳の若さで急逝しました。

7/8まで開催の「岡本神草の時代展」、神草は完成作が少ないため下図や素描が多く出品されています。展覧会は若かりし頃の素描からはじまります。今の季節にぴったりの菖蒲は17歳頃に描かれたもの。大正期の神草の作品からは想像もつきませんが、この技術の確かさに後年の作品が支えられているのです。 pic.twitter.com/WO4COWFZ1c

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) 2018年6月2日

その神草の大規模な回顧展です。そもそも活動期間が短く、残された完成作は決して多くありませんが、今回は現存する代表作を全て出品した上、素描や下図を参照し、神草の画業の全般を辿ります。またあわせて同時代に活動した、師の菊池契月をはじめ、甲斐庄楠音や福田平八郎などの京都画壇の作品も観するそうです。出展作も実に約170件に及びます。(一部に展示替えあり。)

なお展覧会は京都国立近代美術館からの巡回です。千葉市美術館が東日本唯一の会場でもあります。

6月は「悪」に注目です。太田記念美術館にて「江戸の悪 PARTⅡ」が行われます。

「江戸の悪 PARTⅡ」@太田記念美術館(6/2~7/29)

これは、今も昔も人々を「魅了」(チラシより)する「悪」を、江戸の浮世絵より紹介する展覧会で、盗賊や侠客、そして悪の権力者や妖術使いなど、多様に描かれた「悪」のイメージを紐解いていきます。2015年に開催されたPART1を、よりパワーアップした内容になるそうです。

オオカミの皮をかぶった高砂勇見之助。鬼滅の刃の伊之助のルーツであるかのような扮装です。合巻『児雷也豪傑譚』を題材とした歌舞伎の一場面。藤橋の上で主人公の児雷也、盗賊の夜叉五郎と三すくみになっています。原宿の太田記念美術館にて開催中の「江戸の悪 PARTⅡ」展にて6/27まで展示中。 #悪展 pic.twitter.com/pRpiBDvvza

— 太田記念美術館 (@ukiyoeota) 2018年6月3日

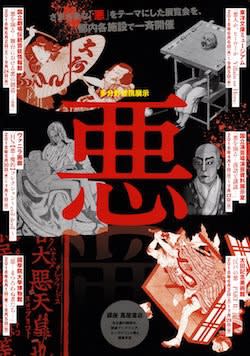

また6月は多分野連携展示として、「悪」をテーマとした展覧会が、都内各地の博物館や画廊で開催されます。それぞれの「悪」を巡り歩くのも面白いかもしれません。

多分野連携展示「悪」

http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/special/2018/edonoaku/event.html

「悪人か、ヒーローか Villain or Hero」 東洋文庫ミュージアム(6/6~9/5)

「惡-まつろわぬ者たち」 國學院大學博物館(6/1~8/5)

「HN【悪・魔的】コレクション~evil devil」 ヴァニラ画廊(5/30~7/1)

「悪を演やる-舞台における悪の創造(仮)」 国立劇場伝統芸能情報館(6/2~9/24)

「悪を演やる-落語と講談」 国立演芸場演芸資料展示室(4/1~7/22)

夏にかけて最も人気を集める展覧会になるかもしれません。上野の森美術館で、20世紀の「奇想の版画家」(チラシより)、エッシャーの回顧展が開催されます。

「ミラクル エッシャー展」@上野の森美術館(6/6~7/29)

世界最大級のエッシャー・コレクションを誇るイスラエル博物館の作品で構成する展覧会で、科学、聖書、技法、人物といった8つのキーワードからエッシャーの作品の魅力を追いかけていきます。意外にも東京では、約12年ぶりの大規模なエッシャー展でもあります。

【who is escher?】1941年、エッシャー43歳。オランダのバールンに移転し晩年まで定住します。曇りや雨の多いバールンの気候はどうやら彼と相性がよかったようです。作品制作に没頭した結果、代表作の多くはここで制作されています。展覧会、まさに梅雨入りと共に開幕です。《ベルヴェデーレ》1958年 pic.twitter.com/pCjM6dCsrA

— ミラクル エッシャー展 (@escher_ten) 2018年5月31日

何かと地名度も高く、人気のあるエッシャーのことです。また美術館自体のキャパシティも小さいこともあり、早々から混み合う可能性も十分に考えられます。なるべく早い段階で行く予定です。

それでは少し遅くなりましたが、今月もどうぞ宜しくお願いします。

| « 前ページ | 次ページ » |