最近所用で本土に出る&金or土曜日に帰ってくる機会が増えたのですが、

帰りは国立科学博物館で時間を過ごし(金土は20時まで)、

大型船で帰ってくるというコースがお気に入りです。

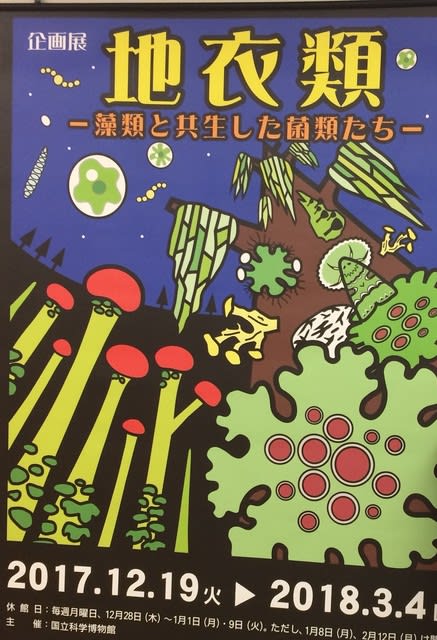

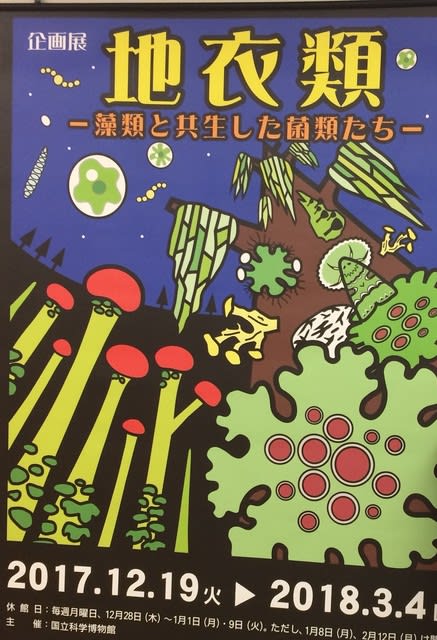

最近始まった「地衣類」の企画展

「コケ」と名前がついてるけど、担子菌類(いわゆるキノコを含む)だったり、地衣類だったりするよー

という説明の中で、以前ウチの庭に出現したキノコさんが何者か判明しました!

ピンと甘くてすいません…でもこれは…確実でしょう!嬉しいです。

今のところ、私が知ってる大島に存在する地衣類は、

ウメノキゴケ(道路沿いの木の表面にもよくついてる)と、

山頂付近のスコリア溶岩にびっしりついてる事の多いもの

(私はヤマトキゴケと確信していますが、詳しい方に伺いたいです)の2種類だけ。

わかってないだけで、他にもたぶんいるのでしょう。

そして紫外線に当てると光る地衣類もいるそうです!!!

ほんとにびっくりしました。

地衣類奥深し。大島にもいるのかなぁ・・・

ちょうど蛍光性の鉱物をある人からいただいたので、紫外線ライトを購入したところでした。

これは呼ばれている気がします(笑)ライト片手に探してみよう!(無謀?!)

南方熊楠展もやっていました。

熊楠さんは菌類も民俗学も幅広く研究した人、という漠然としてイメージでしたが、

功績の中で特筆すべきなのは変形菌(粘菌の一種)の研究だそうです。

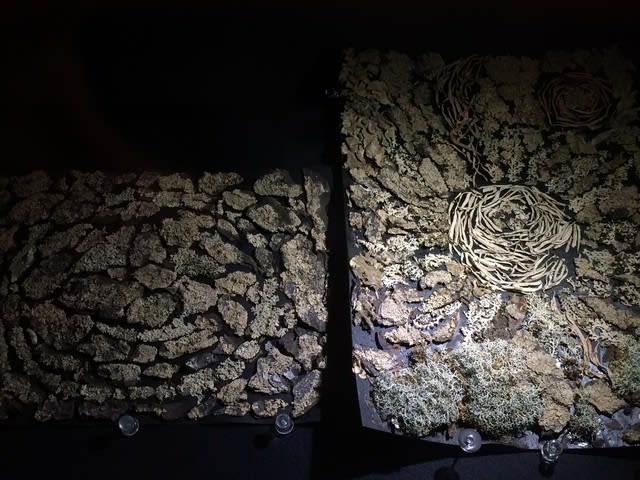

常設展示で見れる変形菌↓

美しい!

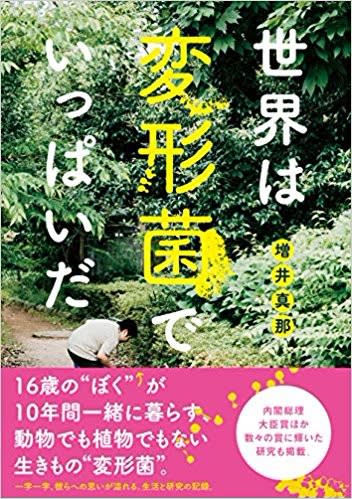

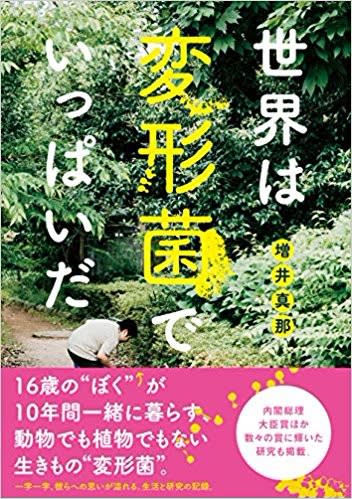

ちょっと興味をもって、かはくミュージアムでこんな本を買いました。

世界は変形菌でいっぱいだ

16歳にして研究歴10年の増井真那先生。

彼のピュアな変形菌愛と自然な語り口、わかりやすい説明に、帰りの船の中で夢中になって読みました。

まったく知らなかった私でも少し理解してそして好きになっている。

良質な入門書だと思います。そして自然・研究に対する姿勢に、頭が下がります。

おすすめ。

大島にもいるといいな…と思いながらグローバルの過去ブログをサーチしたら…出てきました!やった~!!!

専門家の方がいらして発見したことがあるそうです。

下を見て歩いたら…

ツノホコリ

変形菌は、アメーバ状細胞→変形体→子実体→胞子↩というライフサイクルをグルグルし、

その度ごとに形を全く変えて生き続ける生き物で、

変形体から子実体に変化するのはたったの2時間かそこらだそうです!

そして変形体は、単細胞生物で、手のひらほどに大きくても一つの細胞なのだそう。

(4つのライフサイクルの中では一番)見つけやすい変形体のシーズンは6月という事でまだですが、今から楽しみです。

あ、大島の樹海のような自然でなくても、変形菌の目👀を養えば、都市の中でも見つかるそうですよ。

ほんとうは「かはく」の中には大島なトピックが沢山ひそんでいます、

という話もしたかったのだけど、大島にも変形菌がいる!で自分の中で盛り上がりすぎてしまったので、また今度。(あい)

帰りは国立科学博物館で時間を過ごし(金土は20時まで)、

大型船で帰ってくるというコースがお気に入りです。

最近始まった「地衣類」の企画展

「コケ」と名前がついてるけど、担子菌類(いわゆるキノコを含む)だったり、地衣類だったりするよー

という説明の中で、以前ウチの庭に出現したキノコさんが何者か判明しました!

ピンと甘くてすいません…でもこれは…確実でしょう!嬉しいです。

今のところ、私が知ってる大島に存在する地衣類は、

ウメノキゴケ(道路沿いの木の表面にもよくついてる)と、

山頂付近のスコリア溶岩にびっしりついてる事の多いもの

(私はヤマトキゴケと確信していますが、詳しい方に伺いたいです)の2種類だけ。

わかってないだけで、他にもたぶんいるのでしょう。

そして紫外線に当てると光る地衣類もいるそうです!!!

ほんとにびっくりしました。

地衣類奥深し。大島にもいるのかなぁ・・・

ちょうど蛍光性の鉱物をある人からいただいたので、紫外線ライトを購入したところでした。

これは呼ばれている気がします(笑)ライト片手に探してみよう!(無謀?!)

南方熊楠展もやっていました。

熊楠さんは菌類も民俗学も幅広く研究した人、という漠然としてイメージでしたが、

功績の中で特筆すべきなのは変形菌(粘菌の一種)の研究だそうです。

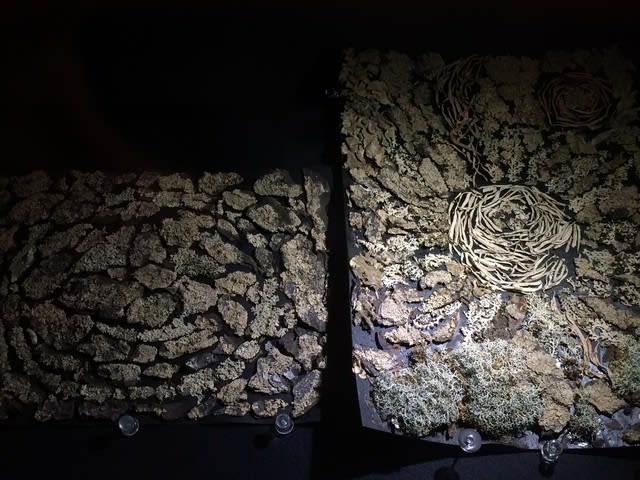

常設展示で見れる変形菌↓

美しい!

ちょっと興味をもって、かはくミュージアムでこんな本を買いました。

世界は変形菌でいっぱいだ

16歳にして研究歴10年の増井真那先生。

彼のピュアな変形菌愛と自然な語り口、わかりやすい説明に、帰りの船の中で夢中になって読みました。

まったく知らなかった私でも少し理解してそして好きになっている。

良質な入門書だと思います。そして自然・研究に対する姿勢に、頭が下がります。

おすすめ。

大島にもいるといいな…と思いながらグローバルの過去ブログをサーチしたら…出てきました!やった~!!!

専門家の方がいらして発見したことがあるそうです。

下を見て歩いたら…

ツノホコリ

変形菌は、アメーバ状細胞→変形体→子実体→胞子↩というライフサイクルをグルグルし、

その度ごとに形を全く変えて生き続ける生き物で、

変形体から子実体に変化するのはたったの2時間かそこらだそうです!

そして変形体は、単細胞生物で、手のひらほどに大きくても一つの細胞なのだそう。

(4つのライフサイクルの中では一番)見つけやすい変形体のシーズンは6月という事でまだですが、今から楽しみです。

あ、大島の樹海のような自然でなくても、変形菌の目👀を養えば、都市の中でも見つかるそうですよ。

ほんとうは「かはく」の中には大島なトピックが沢山ひそんでいます、

という話もしたかったのだけど、大島にも変形菌がいる!で自分の中で盛り上がりすぎてしまったので、また今度。(あい)