緑綬褒章を受章 「ささの会」

内閣府が4月に発表した「春の褒章」で、視覚障害者奉仕団体「相模原誘導グループ・ささの会」が、社会福祉活動などでの顕著な実績を賞する「緑綬褒章」を受章した。団体での受章は稀。同団体の島村正子代表に、活動の思いや取り組みについて聞いた。

同団体は「視覚障害者の理解と誘導の普及活動」を目的とし、1983年に設立。会員は現在20人ほどで、市内を中心に活動している。主な活動は視覚障害者への実際の介助で、有資格者の会員が市のボランティア協会から依頼を受け個人宅などへ赴く。そこで、歯医者や床屋など日常生活で利用する場所への送迎を含む生活支援(外出介助)を行っている。

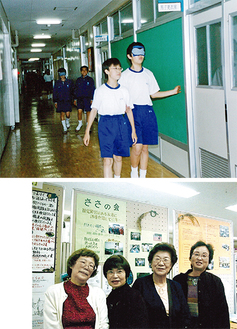

他方、講座や事業を通した普及啓発にも力を入れている。特に市内の小・中学校から依頼を受けることが多く、「点字ブロックとは何か」「目の不自由な人はどのような生活をしているのか」など視覚障害者への理解を深めてもらうため、会員が授業の一環として講義。アイマスクを着用しての歩行など、子どもたちには、実際に視覚障害者の人の立場になった体験もしてもらうという。

島村代表は、「目の不自由な方についてきちんと理解し、知ってもらうことが大切」と話した上で、「周りにそうした方がいて困っていたら、傍にいって声をかけてあげてほしい」と呼びかける。今回の緑綬褒章の受章を受けては、「様々なボランティア団体がある中で驚いたが、とても光栄。自分は5代目だが、これまで先代の方が会を築いてきてくれたおかげ」と感謝の言葉を口にした。

会の存続へ注力

一方で、当面の課題は会員の減少と高齢化。一時期は約50人ほどいた会員も、今ではその数は半分以下に。さらには80代と高齢者が多く、島村代表は「人を集めなくては会も続かない」と危機感をつのらせる。活動の存続のため、そして目の不自由な人たちへの社会生活の目となるべく、「これからも障害への理解促進と会の普及を図っていきたい」と前を見据えた。

アイマスクを着用し、歩行体験する旭中学校の生徒(上)島村代表(左端)と会のメンバー(写真は過去)

2017年6月1日 タウンニュース