劇画という言葉、種類が死語になって久しい。マンガという言葉が国際語になった今は特別思い入れはないが、この方の逝去は劇画というものをさらに遠いものにしてしまった。

さいとうたかを氏。この世界の重鎮、御大だ。

劇画という名目で、当時の漫画界に殴り込みをかけた筆頭のひとりだ。

自ら出版社を興し販路を開拓した、その功績は大きい。

後年、氏は呼び方などはどうでも良いと語っていた。確かにどうでも良い。

漫画、まんが、マンガ、コミック、なんであれ面白ければ良いという娯楽に徹した考えは終生貫かれた。

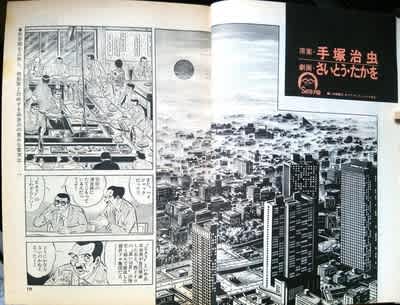

それでも劇画時代というのはあった。昭和三十年代から四十年代にかけて貸本作家達を中心に、手塚治虫を中心とする漫画界に挑戦状を送ったのは周知の事実だ。劇画の名付け親である辰巳ヨシヒロが劇画集団発足の案内状を手塚治虫にも送ったのだ。

ふり返れば貸本イコール劇画であった。貸本作家達が大手の商業雑誌に掲載されるようになってからは、劇画という名目も時代が経つにつれて薄れていったような気もする。マンガ、アニメが世界に飛び火して今やMANGAになった。

表現の幅を広げるという思想から発足した劇画集団。今日のマンガ、アニメの表現の多様性をみれば、氏の言うとおり呼び方など、どうでも良いという事になるのか。

劇画家、さいとうたかを氏の逝去は、今また劇画というものを考察をする機会を与えられたような気がしてならない。

・・・・・・。

さいとうたかを氏。この世界の重鎮、御大だ。

劇画という名目で、当時の漫画界に殴り込みをかけた筆頭のひとりだ。

自ら出版社を興し販路を開拓した、その功績は大きい。

後年、氏は呼び方などはどうでも良いと語っていた。確かにどうでも良い。

漫画、まんが、マンガ、コミック、なんであれ面白ければ良いという娯楽に徹した考えは終生貫かれた。

それでも劇画時代というのはあった。昭和三十年代から四十年代にかけて貸本作家達を中心に、手塚治虫を中心とする漫画界に挑戦状を送ったのは周知の事実だ。劇画の名付け親である辰巳ヨシヒロが劇画集団発足の案内状を手塚治虫にも送ったのだ。

ふり返れば貸本イコール劇画であった。貸本作家達が大手の商業雑誌に掲載されるようになってからは、劇画という名目も時代が経つにつれて薄れていったような気もする。マンガ、アニメが世界に飛び火して今やMANGAになった。

表現の幅を広げるという思想から発足した劇画集団。今日のマンガ、アニメの表現の多様性をみれば、氏の言うとおり呼び方など、どうでも良いという事になるのか。

劇画家、さいとうたかを氏の逝去は、今また劇画というものを考察をする機会を与えられたような気がしてならない。

・・・・・・。