男たちの週末。

向かい合わせ、難しげな幾何学と格闘するふたり・・・

片や、こんなやつ・・・

今一方は、こんなやつ・・・

なぞ・・・

ようかん・・・?

無言・・・

ひたすら手を動かす・・・

片方は完成したようだ。

こちらはまだまだ組み立て作業中。

うむむ・・・

なるほど・・・

女子のような「わいわい」「キャッキャ」はないが、わりと楽しいようだ。

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

笠地蔵さまではなく、ほんとのお地蔵さま方です。

ありがたや・・・

仏師さまとなられた山本さんの作品です。

販売による売り上げで、ラオスに小学校を建てようという試みを進めてます。

日本各地にお出向きくだされ、お地蔵さま軍団〜。

こちらはまったく関係なく、黒田女史のフクロウ箸置き。

腕組みをして難しい顔・・・

哲学してる五賢人、って感じです。

こちらもまったく関係なしの、佐藤(直)さんの古民家。

大傑作であるこの子が、工房にお嫁入りしました。

いやー、どの角度から見てもかっこええわー。

森魚コレクションも充実してきました。

みんながワクチンを射ち終えたら、また工房展をしたいですね(来春かな?)。

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

またも笠地蔵さまがきてくだすった〜。

朝早くにゴミ出しに出ると、そこには一個のおそなえものが・・・

本日はキャベツであったぞ、みなの衆〜。

きゃほーい!

いつものやつを、と思ってズンドウに入れてみれば、収まらぬほどの見事さじゃったんだそうな。

4分の3〜。

むだにかっこいい落としブタ、出動〜。

味はほんだしと昆布醤油〜。

まるまるくたくた煮〜。

素材の美味しさまるごと、むさぼり食うたるでえ〜。

ふたりがかりだと、たちまちなくなる〜。

収穫中の畑に手を合わせ、なむなむ・・・

都心よりも、人里よりも尊い、畑の真ん中暮らしじゃ。

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

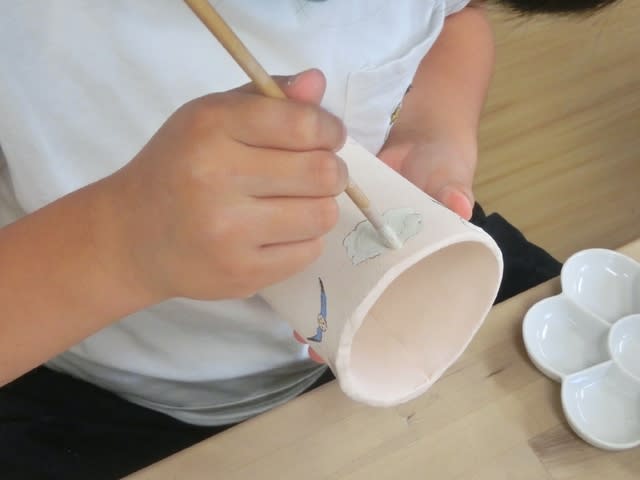

ほのかちゃんです。

雲形定規を手に入れたので、これを使って模様かき。

ふむー、波打つ海のラインを引いたと思ったら、もう定規には飽きたらしく、雲はフリーハンド。

まあね、その方が生きた線がかけます。

そこにカモメを飛ばしますか、さすが。

色つけは、釉薬を筆ぬり。

さすがはわかってらっしゃる。

これが熱による化学変化で空色&濃紺の風景になるんだから、不思議なもんだよねえ。

カモメのアクセントが秀逸。

しっかりとお菓子をせしめて、うっしっし。

はやく大きなマグで牛乳が飲みたいわあ。

吹奏楽部のチューバを軽々と持てるように、もっと大きくなれ〜。

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

ここんとこのいろいろ。

東京地方は梅雨入りですね。

飯田さんのマスクチャームは、レジンで一日がかりでつくった雨傘。

雨の日も楽しく過ごせます。

小雨そぼ降る中、小庭のピンク小バラが満開中。

見にきてね。

工房内にも、ナチュラル色のバラ。

潤います。

フラワーショップ「アートルーム」さんは、いいお花を置いてますよ。

こちら、テトラなんとか・・・というユーカリ。

四角い実?花?が面白くて、手に入れました。

風通しのいい場所で、ドライに。

じゃんじゃん咲いていく、デルフィニウム。

奥様たちに人気の、なごみ系。

晴れ間には、素焼き鉢を洗って乾燥。

こうして宇宙からの通信を待ちます。

晴れてるうちに、すかさずお外へゴー!

「酒は飲むな」という、小池さんのいじわる看板が出てるので、アセロラドリンクのスパークリング割り。

「このspaceは、ぼくひとりで過ごすには広すぎる」という言葉を思い出します。

カール・セーガン博士が、宇宙人はいるか?と聞かれて答えた言葉です。

地球人よ、おまえたちはひとりではない。

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

心ウキウキ、本焼きの窯出しです。

こんなに楽しい仕事をさせてもらって、どうもすみません。

ご一緒にごらんくださいな。

まったくとりとめのない方向性の作風群です。

この散らかりようが、森魚工房のいいところ。

みんなの心の旅の帰結です。

いきたかった場所にたどり着けましたかどうか。

描き込みたいひとは、より華やかに、

シンプルなひとは、より洗練されたシンプルに。

やりたいことは、ひとそれぞれ。

発想が自由に飛躍します。

みんな自分の意思で、勝手に世界観をひろげていきます。

こうして「宇宙でひとつの私の作品」ができるわけです。

目がチカチカ、ぐるぐるしてきますね。

以前にこのブログでご紹介したあの作品やこの作品も、焼き上がり。

期待通りの効果が出てます?

窯を開けたこの瞬間までわかんないのが怖いところ。

そして楽しみでもあるわけですね。

これでおしまい。

最下段の左棚、撮り忘れました・・・(すまん)

こうしてひとつの季節が終わります。

そして、新たなチャレンジのシーズンがすでにはじまってます。

これからも精進して、一品入魂、いいものだけをつくっていきましょ。

窯の神様、いつもたくさんのしあわせをお恵みいただき、ありがとうございます。

祈・・・

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

あーゆーわフィッシュ?

毎年言うてますが、みなさん、お魚を食べませう。

ツマ作、鮎の塩焼き&新生姜の甘酢漬け。

しはん作、鮎の生姜煮的な。

どちらも、しはんの「陶芸教室に通ってた時代の」器で。

これらの器は、バットとしても用いられてます。

マグロのヅケに、ホタテの昆布締め。

と思ったら、昆布の下の層にはタイも。

お刺身をむさぼり食う夜。

お魚が主食のしはん家です(この夜は特別だけど)。

おみそ汁(赤だし)は、ひとり用の小土鍋で。

鍋敷きも陶製。

食卓を自作品でコーディネイトできるしあわせ。

佐藤(直)さんのお骨ツボづくりも、ついに装飾の段階です。

家で描いてきた下絵を、ボディに写し取っていきます。

桜の季節が好きな方だったのですね。

これを、いっちん技法で描いていきます。

盛るドベは、ピンクの絵の具が練り込まれた淡い桜色のもの。

これは壮観。

そこに、薄墨というのか・・・薄いドベを差していきます。

華やかになりそう。

日がな一日、こうしてます。

ついに完成。

半月をかけて乾かしましょう。

この中で眠れるひと、しあわせそう・・・

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

またしはんのパズルの時間がやってまいりました。

おつき合いください。

窯詰めは、背の高いものをおさめる最上段に差し掛かっております。

この空いたスペースに、あえて背の低いお皿を配置。

そしてその周囲三点にツク。

こちら、上と同じ画像ではありません。

二枚目の皿が置かれたことがご理解いただけてるでしょうか?

その上に、さらにステージを設置。

これが最終的な最上段。

プラチナ席なのでした。

しかもここ、「青磁マット」という特別にわがままな釉薬を掛けた作品専用の場所。

ここまで計算して知恵を絞って配置してるって、みんな知らんでしょ?

背丈もなんとかギリギリにおさまった感じ。

左サイドの芸術活動を終えて、今度はまだ空いてる右サイドへ。

ごちゃごちゃ詰め・・・

なんちゅーもんつくってくれてんねん・・・

窯詰めの最終盤は、いつも脳に汗をかきながらの作業。

作品は、触れ合っちゃダメ。

超緊密、かつ、お互いに接触し合わない距離を確保。

地震、きませんように・・・

カマボコ屋根、両サイドに注意を払いながら、ワゴンを進めます。

新幹線の車両をトレーラーで運ぶ画づらをニュース映像で観たことあるでしょ。

あれの、高架を潜ったり、最後の急カーブを曲がるとこの神経の使い方と似てるかも。

無事、車両基地に納車。

早めにスイッチポンして、窯出しは14日(月)となりました。

よい焼き上がりを祈っててください。

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

素焼きが終わったら、みんないっせいに釉薬掛け。

普通はじゃぶんとズブ掛けですむこの仕事も、森魚工房では筆でのぬり分けが主流(いや、半々か?)。

古賀さんは、こちらの作業でも紫陽花を描き込みます。

絵付けに用いるゴスは「ドロ」、釉は「ガラス」という違いがありまして、要するに釉の方は重ねると溶け合います。

なので、重ならないように、釉を一層のせた部分は撥水剤でコーティング。

そいつをざんぶと、背景色の釉に沈めます。

すると、紫陽花がきれいに(?)二色めをはじいて、かぶることなく発色してくれるというわけ。

うちの連中ときたら、こんなことばっかやってます。

ハモニコさんの、お花ピアノ。

いろいろにぬった部分をコートしてからの、霧吹き掛け。

しづさんは、撥水剤で絵付けをして、その部分をはじかせる形での釉のズブ掛け。

地に用いた練り込みのピンクが、釉の間から覗くという算段。

河鍋さんは、下地の色からポイントを抜いてからの、さらにその部分に筆ぬりという、根気のいる作業。

ぬり分けの大家、カミクボくん。

いちいち別の色を欲しい部分に筆塗り。

原始的。

しかし、いちばん確実。

みんな、手間ひまをかけてます。

大沢さんのぬり分けも、手が混んでる。

ここまでやっての、人気作家さん。

どれもギャラリーやネット経由で、たちまちお嫁にいきます。

やっぱし作品づくりは、真心ですね。

その一点をどれだけ愛せるか!・・・それだけです。

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園