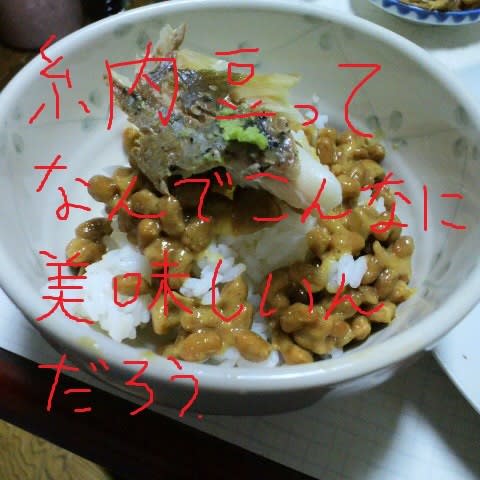

市販のパスタソースがピザに使えるという。

ベーコンが余っていたので、炒め

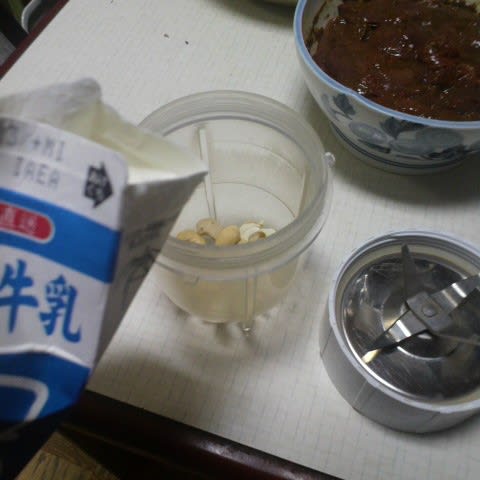

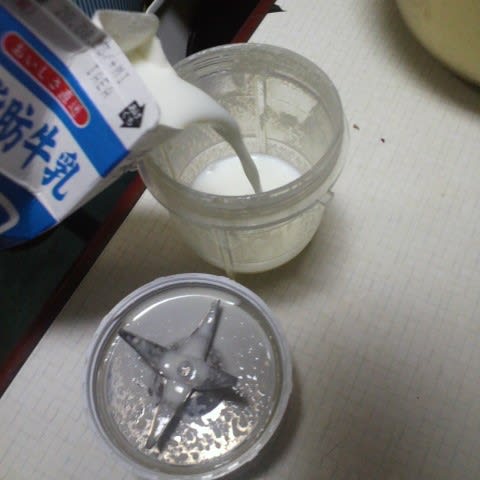

最初卵黄だけのカルボナーラピザにしようか?迷ったが、炒り卵になりそうだったので全卵とミルクを少し入れてしまった。

生地は、フライパンピッツアなら少しは慣れているが

今回は、パンピザっぽく薄くカリッとさせてみたかったので麺棒を使ってしまった為に空気の穴が潰れて出てしまった。

結局手を使い空中でのばして←やっぱり人間やりたくなるんだよ

フチをととのえ、少し休ませる(←この休ませる行為が大事かなって)。

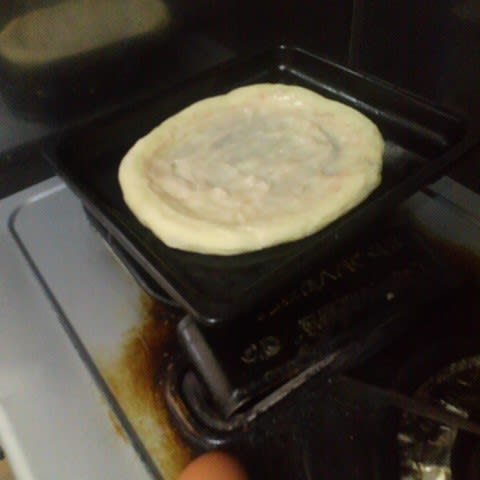

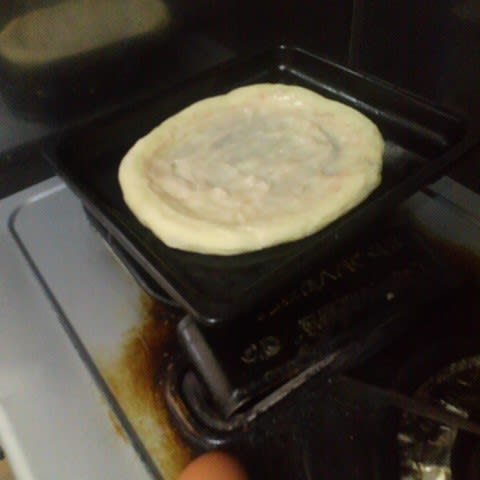

最初空焼きしようか?迷ったので膨らまないようにフォークで少し穴をあけたが・・・

空焼きをするとカリカリになり過ぎるので、そのままのせてしまったら、

カルボナーラソースがこぼれてしまった・・・やはり牛乳がいけなかった。

(シマッタ、鉄板が焦げる~)

今回は2枚同時に焼けないモノか?試してみる。

250度で13分のところ、途中で上下を2回変えるので温度が下がるから、

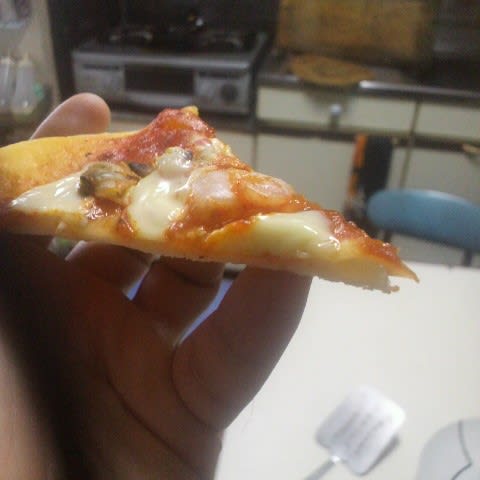

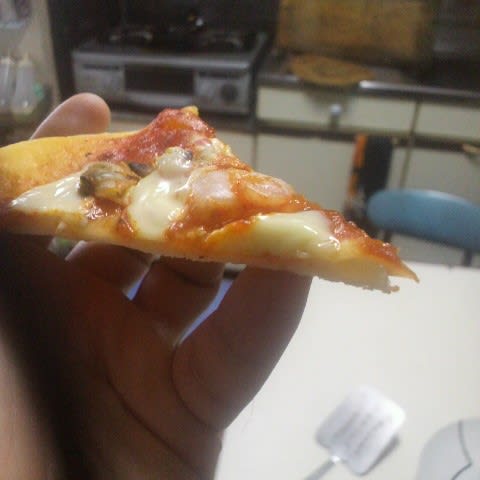

18分焼いたら・・・こんな感じ。

不味くは無いんだけれど~、自分が頭の中にあったCMで観るようなあのパンピザじゃない!!

やはり手だけで縁を作ればよかった・・・

※たらこクリームのピザが、まさかの絶品だった!!

ソースが少し余ったので残りはパスタかな?

市販のソースってやはり確実(な味)だなって。

まあ市販のパスタソースでピザは初だから、トマトバジルソースで普通のにしたが、イカ墨パスタのソースとかもあるから普段作らないソースをピザにしてもいいかも。

添加物は入っているが、偶には良いのかもしれない(個人で楽しむのだし)。

容器の洗い物があるんだよなー

袋を開いて洗ってもワリとすぐ落ちるが。

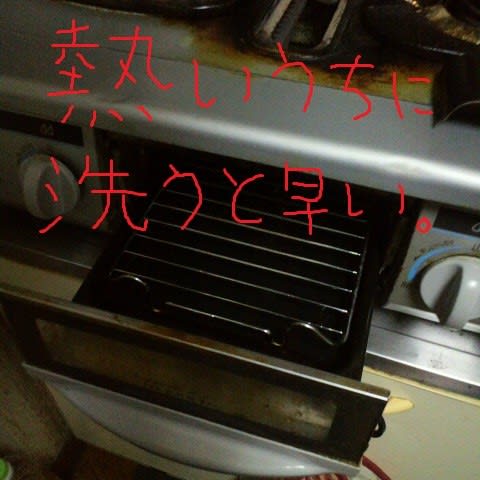

鉄板が、カルボナーラソースなんてするんじゃなかったな・・・トホホ

(少し漬けておいたら、ちょっと擦って落ちた・・・)

コロナが治まったら店舗内の食事で勉強をし直したい・・・。

『(ソースが余っていたので)結局、作り直し』

市販のパスタソースが自身の手作りと比べて、やや味が濃いので、ソースの塩分に合わせ、生地の塩気を調整するという考え方も面白いかもしれない。

↓

結局手のばしで

(空気を移動させ、縁を少し上げて)

今回は3分~5分ぐらい空焼きを試そう。

休ませておく。

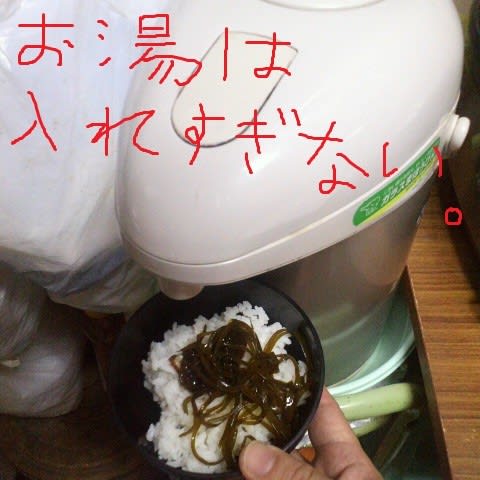

①その間にもう1個、チーズ有り、と、チーズ無しでオリーブオイル。

(今回は塗り過ぎない)

ネットを調べていたら下の段で焼く人や、

200度で20分って人が居たので試してみる。

②その間に、空焼きしていた方にソースを塗ったりトッピングをする。

(今回は塗り過ぎない)

※シマッタ、折角空焼きをしたのに、ソースを塗るのが早過ぎて生地が湿ってしまう!!

(今回、①の焼成時間がいつもより長い事を忘れていた)

やっぱり待っている時間がいつもより長く、暑い日はツラい・・・

①を一度【普通の時間】で様子をみてみたが、あまりいつもと変わらないので(むしろ焼きが甘いので)

やはり、もう少し焼いてみた。

下段で長い時間焼いた①の裏側はまあ固まってはいるが

う~ん、見た目は良いが

食べてみると、やはり熱源が弱い(いつもより50度低い)という事が伝わってくる弱さがある、

熱源の荒々しさを感じない。

※やはりピッツアにしろピザにしろ、高温で焼いた方が美味しいのかもな。

味は~、何故かチーズを乗せず、焼き上がったらチーズを乗せてない方にEXオリーブオイルを少し垂らした方がピザの方が味に深みがあって美味しかった。

チーズが好きなので散々チーズは食べてきたが、なんでもかんでもチーズを入れれば良いってものでもないと改めて実感!!

①を取り出したら、そのまま②を焼き始める

今度は2段目に入れ、温度を上げて、時間も【パンピザ】の焼成時間(10分~15分)の焼成と同じ条件で、

2段目だとコルチーニョ(ミミの部分)が色付かないから、上段に移動

(最初から上段にすればよかったな・・・)

空焼きをした事を忘れていたので10分ぐらいのところで取り出す

玉子は10分だと固まり過ぎてしまうので、(途中)後乗せが良いのかも。

(タラコに玉子は意味が無かった)

強力粉だけではなく薄力粉も居れているので、10分でもまだ弱さを感じる

そうだ、今回は市販のパスタソースでピザを作ったらどうなるか?を試したのだった、

味的に、茹でただけの野菜(小松菜と人参)を乗せて食べると、なぜか凄く合うの

シツコイとかじゃなくて、一体感というか(水分というか、よく解からんが何故か合う、特に小松菜のホロ苦さが何故か合う、やはりシツコイのかな・・・)。

やや薄めに塗ったタラコクリームは適度な優しさがあって、美味しかった、なるほど市販のピザはガッツリ塗ってあるのね、だから強いのか。

(私は優しい方がいい)

以前、ナポリのピッツァ大会の番組を観ていて、トマトソースの量(湿気とか水気)で焼成の度合いや全体の味のバランスが変わり、採点に響くと解説をしていたが、確かにソースの量で、かなりの違いがあるのだなと改めて解かった。

※あと、折角薄力粉を入れてアメリカンを目指したのに、これじゃあフライパンで作るイタリアンピッツアと変わらんし、寧ろそっちの方が良いなと、今回両方使い分けられるようになることが目的だったのだが・・・

(やればやるほど深遠な課題が残る、でも、それが本当の進歩なのかもしれないな~)

『生地を取り分けておいたので』

↓

自身は2次発酵まで行うが、ピザは1次発酵でいいという意見を最近よく目にするので、1次発酵で更に冷凍をしてみよう。

どうなるか?

↓

調べていたら伸ばした生地にオリーブオイルをかけるといいらしいと出てきたが(←結果的にそれは麺棒でのばして分厚い場合だったかも、手で薄くのばすとちょっと・・・)

余っているソース類を全部乗せてしまおう、トマト系にはチーズではなくマリナーラみたいにオリーブオイルだけを覚えた。

今回は上段で250度・12分

ダメだ、足りない(色が)。

もう少し焼いたが、これ以上やるとフチが煎餅になるので

(200度とかで20分とかの方がいいのだろうか?、でも生地の立ち上がりがなー)

イタリアの国旗は真ん中が白なのね、右が緑、ピザで勉強。

日の丸は作れても、

ユニオンジャックとか簡単には絶対に作れんもんな・・・

やはり全味を愉しみたいから縦に?

ダメ・・・水気が多くて重さに耐えられないわ・・・

(生地が分厚くてカリカリなら出来たのかも・・・無理にやる必要は無いのだが・・・)

もっと生地が分厚い、デリバリーピザの、ハンドトスとかパンピザみたいなのをイメージした方がよかったのだろうな・・・

(またいつか違うソースでやろう、ちょっと今回大量だと濃くなるからソースが余り過ぎて、パスタにはしたくなかったので、冷蔵庫で悪くなる前に何度もピザを作ることになってしまった、家庭で食事だと後々のパスタの事を考えて、一種類でいいのかもな、基本ソースは自分で作れるモノだけになるべくしておいて、混ぜ物も入っているし、困っ時という感じか)

デリバリーのピザをあまり食べた事がないとい事が致命的だった。

初めての給料で自身にカクテルセットと共に、デリバリーのピザを生まれて初めて頼んだ時、間違ってナポリピッツァのデリバリーにしてしまった事があるぐらい、あまり頼んだ事がないので、変な「憧れ」があるんだよな。

『反省点と課題としては、』

・膨らみもなんか悪いのでやはり2次発酵までした方が生地の元気が良い気が・・・

(これだとフォカッチャだものなー)

・ソースや具を乗せてから20分ぐらい置くとより膨らみが良いらしい(←それもやっておくべきだったが時間がなかった・・・)。

・あと上段にして、底から熱を当てる事を怠ると、立ち上がりがやはり悪いかも。

ベーコンが余っていたので、炒め

最初卵黄だけのカルボナーラピザにしようか?迷ったが、炒り卵になりそうだったので全卵とミルクを少し入れてしまった。

生地は、フライパンピッツアなら少しは慣れているが

今回は、パンピザっぽく薄くカリッとさせてみたかったので麺棒を使ってしまった為に空気の穴が潰れて出てしまった。

結局手を使い空中でのばして←やっぱり人間やりたくなるんだよ

フチをととのえ、少し休ませる(←この休ませる行為が大事かなって)。

最初空焼きしようか?迷ったので膨らまないようにフォークで少し穴をあけたが・・・

空焼きをするとカリカリになり過ぎるので、そのままのせてしまったら、

カルボナーラソースがこぼれてしまった・・・やはり牛乳がいけなかった。

(シマッタ、鉄板が焦げる~)

今回は2枚同時に焼けないモノか?試してみる。

250度で13分のところ、途中で上下を2回変えるので温度が下がるから、

18分焼いたら・・・こんな感じ。

不味くは無いんだけれど~、自分が頭の中にあったCMで観るようなあのパンピザじゃない!!

やはり手だけで縁を作ればよかった・・・

※たらこクリームのピザが、まさかの絶品だった!!

ソースが少し余ったので残りはパスタかな?

市販のソースってやはり確実(な味)だなって。

まあ市販のパスタソースでピザは初だから、トマトバジルソースで普通のにしたが、イカ墨パスタのソースとかもあるから普段作らないソースをピザにしてもいいかも。

添加物は入っているが、偶には良いのかもしれない(個人で楽しむのだし)。

容器の洗い物があるんだよなー

袋を開いて洗ってもワリとすぐ落ちるが。

鉄板が、カルボナーラソースなんてするんじゃなかったな・・・トホホ

(少し漬けておいたら、ちょっと擦って落ちた・・・)

コロナが治まったら店舗内の食事で勉強をし直したい・・・。

『(ソースが余っていたので)結局、作り直し』

市販のパスタソースが自身の手作りと比べて、やや味が濃いので、ソースの塩分に合わせ、生地の塩気を調整するという考え方も面白いかもしれない。

↓

結局手のばしで

(空気を移動させ、縁を少し上げて)

今回は3分~5分ぐらい空焼きを試そう。

休ませておく。

①その間にもう1個、チーズ有り、と、チーズ無しでオリーブオイル。

(今回は塗り過ぎない)

ネットを調べていたら下の段で焼く人や、

200度で20分って人が居たので試してみる。

②その間に、空焼きしていた方にソースを塗ったりトッピングをする。

(今回は塗り過ぎない)

※シマッタ、折角空焼きをしたのに、ソースを塗るのが早過ぎて生地が湿ってしまう!!

(今回、①の焼成時間がいつもより長い事を忘れていた)

やっぱり待っている時間がいつもより長く、暑い日はツラい・・・

①を一度【普通の時間】で様子をみてみたが、あまりいつもと変わらないので(むしろ焼きが甘いので)

やはり、もう少し焼いてみた。

下段で長い時間焼いた①の裏側はまあ固まってはいるが

う~ん、見た目は良いが

食べてみると、やはり熱源が弱い(いつもより50度低い)という事が伝わってくる弱さがある、

熱源の荒々しさを感じない。

※やはりピッツアにしろピザにしろ、高温で焼いた方が美味しいのかもな。

味は~、何故かチーズを乗せず、焼き上がったらチーズを乗せてない方にEXオリーブオイルを少し垂らした方がピザの方が味に深みがあって美味しかった。

チーズが好きなので散々チーズは食べてきたが、なんでもかんでもチーズを入れれば良いってものでもないと改めて実感!!

①を取り出したら、そのまま②を焼き始める

今度は2段目に入れ、温度を上げて、時間も【パンピザ】の焼成時間(10分~15分)の焼成と同じ条件で、

2段目だとコルチーニョ(ミミの部分)が色付かないから、上段に移動

(最初から上段にすればよかったな・・・)

空焼きをした事を忘れていたので10分ぐらいのところで取り出す

玉子は10分だと固まり過ぎてしまうので、(途中)後乗せが良いのかも。

(タラコに玉子は意味が無かった)

強力粉だけではなく薄力粉も居れているので、10分でもまだ弱さを感じる

そうだ、今回は市販のパスタソースでピザを作ったらどうなるか?を試したのだった、

味的に、茹でただけの野菜(小松菜と人参)を乗せて食べると、なぜか凄く合うの

シツコイとかじゃなくて、一体感というか(水分というか、よく解からんが何故か合う、特に小松菜のホロ苦さが何故か合う、やはりシツコイのかな・・・)。

やや薄めに塗ったタラコクリームは適度な優しさがあって、美味しかった、なるほど市販のピザはガッツリ塗ってあるのね、だから強いのか。

(私は優しい方がいい)

以前、ナポリのピッツァ大会の番組を観ていて、トマトソースの量(湿気とか水気)で焼成の度合いや全体の味のバランスが変わり、採点に響くと解説をしていたが、確かにソースの量で、かなりの違いがあるのだなと改めて解かった。

※あと、折角薄力粉を入れてアメリカンを目指したのに、これじゃあフライパンで作るイタリアンピッツアと変わらんし、寧ろそっちの方が良いなと、今回両方使い分けられるようになることが目的だったのだが・・・

(やればやるほど深遠な課題が残る、でも、それが本当の進歩なのかもしれないな~)

『生地を取り分けておいたので』

↓

自身は2次発酵まで行うが、ピザは1次発酵でいいという意見を最近よく目にするので、1次発酵で更に冷凍をしてみよう。

どうなるか?

↓

調べていたら伸ばした生地にオリーブオイルをかけるといいらしいと出てきたが(←結果的にそれは麺棒でのばして分厚い場合だったかも、手で薄くのばすとちょっと・・・)

余っているソース類を全部乗せてしまおう、トマト系にはチーズではなくマリナーラみたいにオリーブオイルだけを覚えた。

今回は上段で250度・12分

ダメだ、足りない(色が)。

もう少し焼いたが、これ以上やるとフチが煎餅になるので

(200度とかで20分とかの方がいいのだろうか?、でも生地の立ち上がりがなー)

イタリアの国旗は真ん中が白なのね、右が緑、ピザで勉強。

日の丸は作れても、

ユニオンジャックとか簡単には絶対に作れんもんな・・・

やはり全味を愉しみたいから縦に?

ダメ・・・水気が多くて重さに耐えられないわ・・・

(生地が分厚くてカリカリなら出来たのかも・・・無理にやる必要は無いのだが・・・)

もっと生地が分厚い、デリバリーピザの、ハンドトスとかパンピザみたいなのをイメージした方がよかったのだろうな・・・

(またいつか違うソースでやろう、ちょっと今回大量だと濃くなるからソースが余り過ぎて、パスタにはしたくなかったので、冷蔵庫で悪くなる前に何度もピザを作ることになってしまった、家庭で食事だと後々のパスタの事を考えて、一種類でいいのかもな、基本ソースは自分で作れるモノだけになるべくしておいて、混ぜ物も入っているし、困っ時という感じか)

デリバリーのピザをあまり食べた事がないとい事が致命的だった。

初めての給料で自身にカクテルセットと共に、デリバリーのピザを生まれて初めて頼んだ時、間違ってナポリピッツァのデリバリーにしてしまった事があるぐらい、あまり頼んだ事がないので、変な「憧れ」があるんだよな。

『反省点と課題としては、』

・膨らみもなんか悪いのでやはり2次発酵までした方が生地の元気が良い気が・・・

(これだとフォカッチャだものなー)

・ソースや具を乗せてから20分ぐらい置くとより膨らみが良いらしい(←それもやっておくべきだったが時間がなかった・・・)。

・あと上段にして、底から熱を当てる事を怠ると、立ち上がりがやはり悪いかも。

油を足して

油を足して